第五章 地震

第五章 地震

《第五章 地震》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第五章 地震(14页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

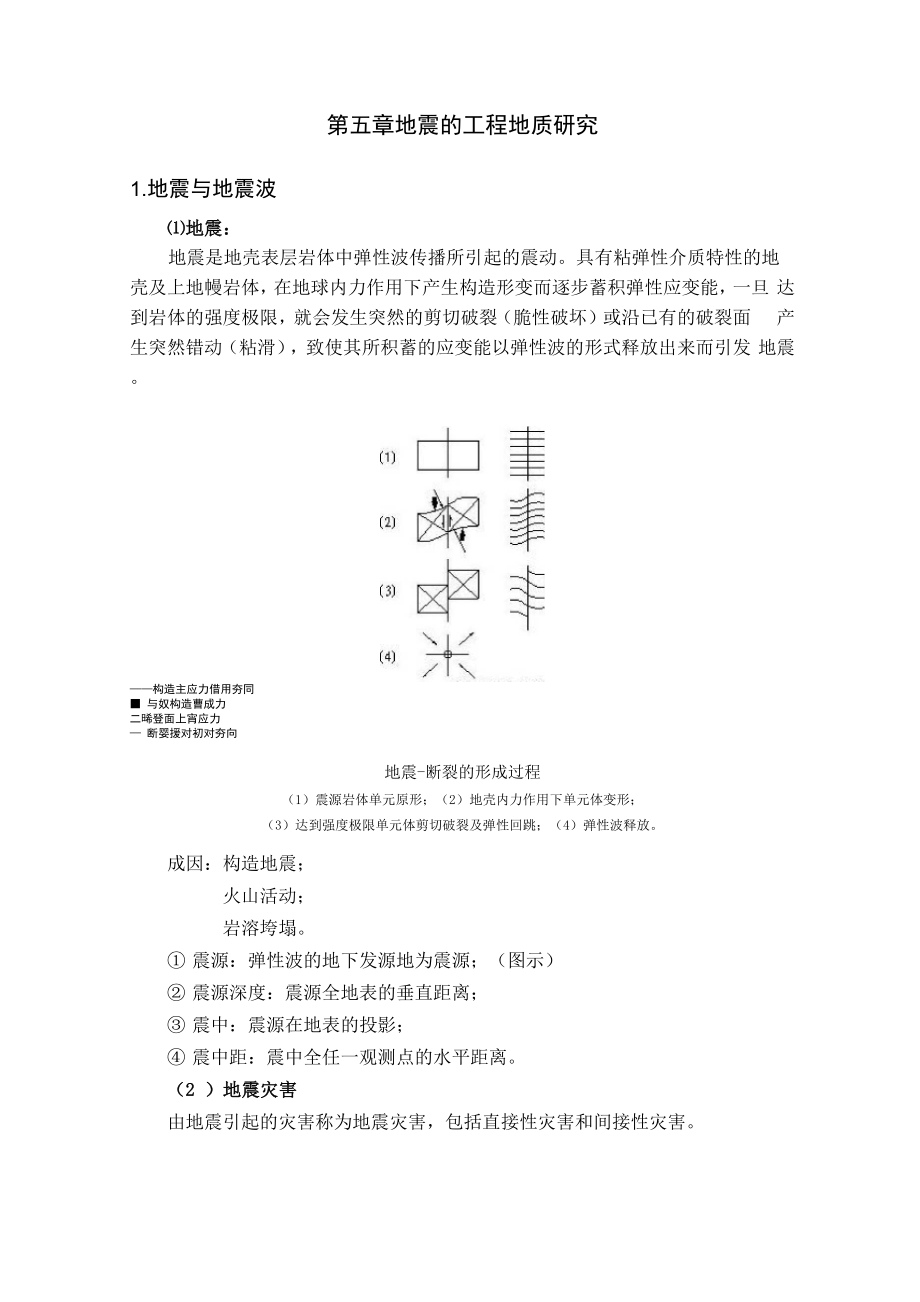

1、第五章地震的工程地质研究1.地震与地震波地震:地震是地壳表层岩体中弹性波传播所引起的震动。具有粘弹性介质特性的地 壳及上地幔岩体,在地球内力作用下产生构造形变而逐步蓄积弹性应变能,一旦 达到岩体的强度极限,就会发生突然的剪切破裂(脆性破坏)或沿已有的破裂面 产生突然错动(粘滑),致使其所积蓄的应变能以弹性波的形式释放出来而引发 地震。构造主应力借用夯同 与奴构造曹成力二晞登面上宵应力 断婴援对初对夯向地震-断裂的形成过程(1)震源岩体单元原形;(2)地壳内力作用下单元体变形;(3)达到强度极限单元体剪切破裂及弹性回跳;(4)弹性波释放。成因:构造地震;火山活动;岩溶垮塌。 震源:弹性波的地下发

2、源地为震源;(图示) 震源深度:震源全地表的垂直距离; 震中:震源在地表的投影; 震中距:震中全任一观测点的水平距离。(2 )地震灾害由地震引起的灾害称为地震灾害,包括直接性灾害和间接性灾害。 直接性灾害:是指直接由地表震动引起的自然灾害。这类灾害往往是相当惊人的。如1976.7.28中国唐山7.8级造成24.27万人死亡。 间接性灾害:是指由地震引发的海啸、山崩滑坡、区域性砂土液化等次生灾害。如2004.12.26-8:00印尼近海8.5地震引发最大浪高超过10m的强烈海啸, 累计死亡人数超过17.4万。地震波地震时震源释放的应变能以弹性波的形式在地壳岩体中传播,这种弹性波既 是地震波。地震

3、波不仅使建筑物破坏的原动力,也是据以研究地震及地壳深部构 造的重要地球物理信息。地震波的组成相当复杂,现阶段的研究认为主要包括在介质内部传播的体波 和限于界面附近的面波。体波;体波包括纵波及横波。纵波是震源传出的压缩波,质点振动方向与波的前进方向一致,周期短、振 幅小;t=o?* 心啊1邛叩1*瞄一邱液珀险伸l-ig以忙区瑚T刑杪F,制VvWH.洱Mgt=T/4 x 一 甲t=T/27 . ,.t=3T/ 一 f / 一 .烦出I里玲彻尸:5*,,瑚世:册:驯则妇州15日5例瑚*5瑚t=T 时 _ J _ _. 肋心的对成,必1泌虻鲂的一1玲的顷1怵时盼应*电册叩:*0顷吧:卅弟始匹:,t=5

4、T/4 L 二q 一 r / 一 G. 波的传播方向 质点的相对位移方向纵波质点运动特征横波是震源传出的剪切波,质点振动方向与波的前进方向相垂直,介质的体 积不变但形状改变,周期较长、振幅较大。横波质点运动特征纵波比横波速度快,仪器记录的地震波谱总是振幅小的纵波最先到达(初波 primary mave),纵波也称为P波。横波其次到达(次波secondary mave),故 横波也称为S波。 面波:面波是到达地表后激发的次生波,限于地面附近运动,向地下迅速消失。面波有两种形式:一种是在地面上滚动的瑞利波(R),质点在平行于波传播方向的垂直面内作 椭圆状运动,椭圆长轴垂直地面。另一种是在地平面上作

5、蛇行运动的勒夫波(Q),质点在水平面内垂直于波传 播方向作水平运动。面波传播速度比体波慢。 地震谱:地震谱首先记录到的总是振幅小、周期短的P波,然后才是S波,P波与S 波之间的时间差(走时差)可用于测定震中距。最后到达的是速度最慢、振幅最 大、波长及周期最长的面波,统称L波(long mave),可进一步分处先到达的Q 波和后到达的R波。一般情况下,横波和面波到达时的振动最强烈,建筑物的破坏通常是由横波 和面波造成的。典型的地震波记录图(地震谱)2.震源机制与震源参数(1)震源机制研究地震的发生条件及其发展过程,需对震源的错动方式、应力状态等问题 进行研究,这些问题与震源机制有关。震源机制既是

6、地震发生的震源物理过程。通过对多个地震台的地震谱的研究发现,地震波P波初动的推拉分布可以解 析出震源物理过程。当震源断层发生突然错动时,对于断层每一盘的岩体,其错动的前进方向都 会因运动受阻而形成压应力集中区,相反的方向也因受拉而形成拉应力集中区。于是在断层两盘岩体中,出现拉、压应力的象限分布情况,即这种四象限分布的 拉、压应力场是由于震源断层错动的物理过程造成的,由此求得的结果称为“震 源机制断层面解”,简称“震源机制解”。三种典型的震源机制断层面解下表是四川马边地震带震源机制解的典型资料。由此可见,震源机制解能给 出震源三向应力状态(即与。1。3及。2相对应的P、T及N轴的方位和仰角)、

7、发震断层方位及类型(节面A及B)的基本情况。显然,在区域稳定性分析研究 工作中,掌握和应用震源机制解资料极为重要。1971.3.11马边地震的震源机制解震中坐标震级震源节面A节面BP轴T轴N轴9N入E深度km走向()倾 向倾角()走向()倾 向倾角()方位()仰角()方位()仰角()方位()仰角()281035.02175NW75339SW6829926206510763(2) 震源参数限定震源物理过程的物理量称为震源参数。震源参数是以台站地震波记录的 波形和振幅等为基本数据,根据弹性位错理论求出适合于波形的各参数。除了限 定地震断层方位、类型和应力状态的震源机制解参数外,还可求得表征震源特征

8、 的其它物理量。 地震矩(M0):对于力偶震源,地震矩是表示震源结构强度的重要物理量,它与震级及释放 能量成正比,按下式定义。M=GDS0式中:S为断层面积,D为断层的平均错动距离,G为刚性率或剪切模量。 应力降(/。):应力降是地震发生瞬间在位错面上的应力变化,即初始应力。与最终应力 O的差值,亦即义。二。-。,它与断层长度L的关系为/。=GD/L如断层的长度L=KS1 / 2,则应力降与地震矩的关系为M=K*a - S2/3 0式中K为与断层面形状和滑动方向有关的系数,对于一维破裂K近似等于1。 地震断层的位错速率(V):根据断层位错理论并假定断层是由块体相对运动形成的一个平面,那么一次

9、地震的位错可由下式求得:Di=M0i/p Si式中为刚性系数,M:为一次地震得地震矩,Sj为该地震断层的错动面积。如令断层总面积为S,则可以将Sj面积上的位错换算成整个断层面上的均匀 位错D:D= D S /S=M /M s i i0i对所有断层的位错进行累加,即可获得断裂带的长期位错:ED=EM0i/p S令t时段前的位错为D;则位错速率为:V= (E D-D1) /t 这样,则可采用下式计算地震矩的平均速率M:M=p VS3 .震级与烈度震级和烈度是衡量地震本身大小和震动强烈程度的两个基本尺度。(1) 震级震级是由地震所释放出的能量大小所决定的。释放能量大小可根据地震波谱 的最高振幅来确定

10、,并规定以标准地震仪和标准震中距的记录为准。按李希特-古登堡定义,震 (M) 是距震中100km的标准地震仪(周期0.8秒、阻尼比0.8、放大倍率2800倍)所记录到的以微米表示的最大振幅A的对 数值,即:M = logA实际上并不一定都采用上述标准地震仪,而是根据任意震中距、任意型号地 震仪的记录,经修正求得震级。一般计算近震(震中距/1000km)用面波震级Ms。ML=logA +R(/)Ms= log(A /T)max+o ()+C 式中:A以微米表示的实际地动位移; r(/)-起算函数,据地震仪及震中距查表;T-面波周期;a (/)-面波起算函数;C-台站校正值;震级以面波震级为标准,

11、用Ms或M表示。近震体波震级按下式换算为面波震级M=1.13M 1.08(2)烈度 S 烈度:烈度是表征地震时震动强烈程度的尺度,其定义为“地震时一定地点的地面 震动强度(破坏程度),是指该地点范围内的平均水平”。对于一次地震而言,烈度随震中距的增加而逐渐减小。震中点的烈度称为“震 中烈度”。对于浅源地震,震级与震中烈度大致成正比对应关系(表)。震中烈度I0与震级M、震源深度h的关系mh (km)51015202523.52.521.513543.532.546.55.554.545876.565.569.58.587.57711109.598.581211.51110.510基本烈度:基本烈

12、度是指在今后一个时期内、在一定地点的一般场地条件下可能遭遇的 最大烈度。在工程设计中,通常根据安全和经济需要,将基本烈度调整为“设计 烈度”。地震烈度表是评定烈度指标的具体标准。目前国际上普遍采用12度划分的 烈度表,也有一些国家沿用10度或7度烈度标准(表)。国际地震烈度划分对照表中国美国(MM表)俄罗斯欧洲(mcs表)欧洲(Rossi-Forel 表)日本(JMA)11111022222133333244444235555563666674777784588889599991061010101010611111111107中国美国(MM表)俄罗斯欧洲(MCS表)欧洲(Rossi-Forel

13、 表)日本(JMA)12121212107对于工程抗震设防,要求烈度标准提出抗震设计所需的工程参数,即定量指 标。由于地震荷载是一种惯性力,一般认为这种惯性力对工程结构的影响,主要 取决于地面最大加速度。然而,地震加速度的量值与地震所释放的能量和地壳表 层岩体的物质组成、结构特征及力学性状等复杂因素有关,研究难度相当大。虽 然各国学者进行了大量的研究工作,但至今尚未有效解决该项问题,目前能够给 出的相关数值关系见下表。烈度与地面最大加速度关系参考值烈度古登堡-李希特(g)纽曼(g)麦德维捷夫(g)美国西部(cm/s2)日本(g)中国(g)I0.00070.0020.001II0.00150.0

14、040.001 0.002田0.0030.00812.500.002 0.005IV0.0070.016垂直12.5水平16.670.005 0.01V0.0150.0320.0125 0.025垂直18.56水平37.120.01 0.02用0.0320.0640.025 0.05垂直38.99水平82.460.02 0.044可0.0700.1300.05 0.10垂直68.17 水平131.290.044 0.0940.0380.075例0.1380.2700.10 0.20垂直116.67水平166.670.094 0.2020.0750.15IX0.2950.5400.20 0.40

15、0.202 0.4320.150.30X0.6311.0940.40 0.80垂直687.50 水平 1087.500.432 0.6160.300.60XI1.00 1.112XII(3 )烈度衰减场随震中距的增加地震波的能量逐渐被吸收,标志破坏强弱程度的地震烈度也 必然随之衰减。一般场地条件下,通常采用下式计算烈度衰减问题:Io-Ii = 2Slog(r/h)式中I0为震中烈度,I;为各等震线烈度,h是震源深度,r为等震线半径,S称为烈度衰减系数。1烈度衰减系数S是表征地震烈度衰减速度快慢、确定地震影响场的重要参 数。根据地震烈度的实际分布资料(等震线,见下图),按上式确定其具体数值。 但

16、该式建立在点源震、各向同性的均质模型之上,故计算出的等震线是一组同心圆,显然与实际情况差异较大。因此应建立在位错模型之上,按近椭圆形等震线 确定烈度衰减场。1952冕宇地震 乐山顶,波1936马边地宸例:滇西北地震烈度衰减场根据滇西北12次强震烈度分布的调查资料(图),通过对各次地震等震线长、短半轴(a及b)的统计 分析,获得表征烈度衰减场特征的线性回归方程(表九滇西北地震等震线与烈度衰减场滇西北地震烈度衰减场统计成果影响烈度X例可用线性回归方程震 中 烈 度IX10.5/6.021.9/11.547.5/21.995.9/41.7Led =3.9-0.321a0Led =3.3-0.281例

17、7.9/4.422.4/11.563.1/30.2B0Led =3.7-0.291a0Led =4.0-0.421可4.9/1.810.5/5.0B0Led =3.0-0.331a0Led =3.4-0.451B03.发震构造与地震活动的空间分布发震构造地震是地壳深部地质体变动(可以是物理的或化学效应)的宏观表现,所有与 这种变动有关的各类地质构造体称为发震构造。发震构造在地表的具体表现既是 发震断裂,归纳起来主要有以下几类: 深大断裂:特别是稳定地块的边界断裂,往往是强震的发震构造; 新断陷盆地的边缘断层:一般多为强震的发震构造; 断陷盆地内部差异性较强的次级断裂:一般为中强震的发震构造;两

18、条以上断裂应力集中部位的次级活断层:虽然规模不大但应力集中程度 较高,也可以是强震的发震构造,一般多发生中、弱地震。(2) 发震断裂的活动性 断裂活动时代越新、地震强度越高。据统计,我国境内第四纪(Q)以来有过明显活动的、晚第三纪(N)以来 活动过的及新生代(cz)以来活动过的发震断层,发生强震活动的比例大体上为 7:2:1。 发震断裂的活动性与断裂发育规模明显相关。MsN8级的地震共有18次,发震断裂长度多在500km以上;Ms=7.07.9级地震共75次,发震断裂长度一般在100km以上;M =6.06.9级地震超过350次,其中90%以上与长度几十公里的活动 S断裂有关。 发震断裂的活动

19、性与现代地壳形变强度的关系。通常地形变速率、幅度及梯度较大的地区,是强震活动的潜在震源区。a. Ms=6.0级地震区,地壳形变速率一般为34mm/a,Ms=7.0级以上地 震区一般为56 mm/a;b. 地形变梯度Ms=6.0级地震区一般为0.10.2mm/a.km,Ms=7.0级以上 地震区一般为0.30.8 mm/a.km;c. Ms=6.0级以上地震的震前垂直形变区长轴,一般大于35km。(3) 地震发生的构造部位 活动断裂带构造应力易于集中的特殊部位:a. 两组或两组以上活动性断裂的交错、复活部位。与断裂活动有关的强震 50%左右发生在这种部位;b. 活动性深大断裂的转折部位。此类地震

20、占15%;c. 活断层的端部或位移受阻的锁固段。此类地震占20%;d. 活动性深大断裂的强烈活动段。此类地震占15%。 与断陷盆地活动有关的特殊部位:地震活动与新构造盆地的成因类型有关。新构造盆地有断陷盆地和坳陷盆 地两类,前者由活动性断裂控制,后者一般与断裂活动无直接关系。坳陷盆地内 一般无6级以上地震,强震活动主要断陷盆地密切相关,且多发生在盆地内的某 些特殊构造部位,归纳起来大致是:a. 倾斜断陷盆地内,沉降幅度最大一侧的断裂,尤其是断裂带上活动幅度 最大的地段;b. 断陷盆地内或两盆地之间,受断裂控制的横向隆起两侧;c. 断陷盆地的端部、特别是多角型盆地的锐角端;d. 断陷盆地内多组活

21、动断裂的交汇部位;e. 复合型断陷盆地内的次级地堑(断陷带)。(4)强震发生条件在特定的地壳运动方式下,地壳岩体应力-应变环境状态决定了强震发生条 件的特殊性。这种特殊性总体上表现在以下几个方面。 地震强度与活断层规模有密切的关系。在环青藏高原周边地区:8级以上的地震均发生在长达数百千米的深大断裂带;7-7. 9级大多发生在长度大于lOOkm的深大断裂带;6级一6. 9级90%以上发生在长度大于lOkm的深大断裂带上。 发生6级以上强震的断裂,通常为岩石圈断裂或地壳断裂。与基底断裂、 盖层断裂和表层断裂的活动相联系的地震,强度一般分别不超过6级、5级和3 级。 多数情况下,强震都发生在活动性断

22、裂应力易于集中的特定部位,如与 其它方向断裂的交汇复合部位、活动性断裂的转折部位、端部或其他锁固段附近 等。但某些特殊情况也应予以重视。例:安宁河断裂带的“构造楔”控震模式沿断裂带的6级以上强震活动均发生在由NE及 NW向断裂切出的楔形断块尖端楔入SN向安宁河断裂 带这一特定的构造部位(图9-24)。从岩体力学观点分析,地壳岩体剪应力集中区分 布在楔形断块尖端楔入SN向安宁河断裂带部位。楔形 断块在EW向侧向挤压力的作用下,强力楔入并错断 安宁河断裂,必然使断裂带的走向滑动在这些部位受 阻,形成局部锁固段及相应的剪应力集中区。随时间 推移,该部位剪应力不断积累增高,一旦超过地壳岩 体的结构强度

23、,强震即随之发生。我们将这种效应称 之为“构造楔”机制。受此机制控制,强震通常总是 发生在剪应力积累速率最大、最终积累水平最高的楔 形断块尖端强力楔入安宁河断裂带的特殊构造部位。2840282028002740安宁河断裂带强震-构造图4.地震活动的序列特征(1) 地震序列在一定时间内相继发生的一系列大小地震称为地震序列。根据地震活动和能 量释放特征,地震序列有四种基本类型。前震-主震-余震型:地震活动的序列特征较为完整,主震发生的前后有显著 的前震和余震活动,主震释放的能量占全序列的绝大部分,其原因在于震源岩体 的不均一所致,是破坏性地震中常见的一种类型。主震-余震型:序列中的前震活动不明显。

24、群震型:序列中没有明显的主震,能量通过多次震级相近的地震释放。孤立型:或称单发性地震。序列中的前震和余震活动都较少,而且与主震的 震级相差很大,能量基本上通过主震一次释放。(2) 地震活动的阶段性地震活动通常表现出明显的阶段性,即与应力积累相联系的孕震阶段和与能 量释放相联系的发震阶段。 孕震阶段:在震源岩体的变形破坏过程进入稳定破裂发展阶段后,伴随着微破裂的形成 开始发生微震活动。当进入不稳定破裂发展阶段后,破裂加速发展,震源岩体的 体积应变由压缩转为膨胀扩容。这时,将出现一系列与岩体膨胀扩容相联系的特 殊现象:a. 地形变异常主要表现为逆断层上盘地表开始隆起变形;b. 岩体纵、横波的波速比

25、Vp/Vs降低。岩体因膨胀扩容而不饱和,Vp下降、vs不变,导致震前波速比七/匕明显下降;S c.弱震活动频繁,突然出现短时平静,然后活动更加频繁,随之发生主震。弱震活动的短时平静与震源岩体的“膨胀强化”机制有关;d. 与震源岩体的压缩-膨胀扩容-破坏发展相对应,岩体电导率出现上升-下 降-短时上升随即发震的规律现象;e. 地下水位突然下降,而后急剧上升,主震随即发生。 发震阶段:随着不稳定破裂的累进性发展,震源岩体的应力积累程度逐渐增高,当其达 到或超过岩体的极限时,震源体发生突然的弹性破裂,以地震的形式释放能量。 震源介质性状的差异,使得能量释放的形式及地震序列类型明显不同。震源岩体介质不

26、均一的地区,地震序列多表现为前震-主震-余震型;震源岩体介质均一的地区,地震序列表现为主震-余震型;震源岩体介质极不均一的地区,地震序列多表现为群震型。(3) 地震活动的周期性在一个地震序列中,由孕震阶段逐渐演化为发震阶段的发展过程,实质上是 震源岩体能量积累到释放的全过程。这样一个单一的过程或多个过程,构成一个 地震活动期。在同一地震区内,地震活动期总是呈有一定间隔规律的周期性出现。滇西北地区地震活动期的划分(同表95-)地震活动的震级-频度(M-N)关系大量的统计分析发现,一定震级区内的地震频度N和震级M服从关系lgN=a-bM其中a与地震活动水平、观测期限及研究区范围有关。b值反映不同震级地震的 比例关系,从而揭示了地壳岩体介质的结构强度特征。一般场地条件下,b值高则弱震频度高、强震频度低,说明地壳岩体的结构 强度相对较低;b值低则弱震频度低强、震频度高,说明地壳岩体的结构强度相 对较高。

- 温馨提示:

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。

2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。

3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。

4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。

5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。

6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。

7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。