测定光合作用速率的方法

测定光合作用速率的方法

《测定光合作用速率的方法》由会员分享,可在线阅读,更多相关《测定光合作用速率的方法(5页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

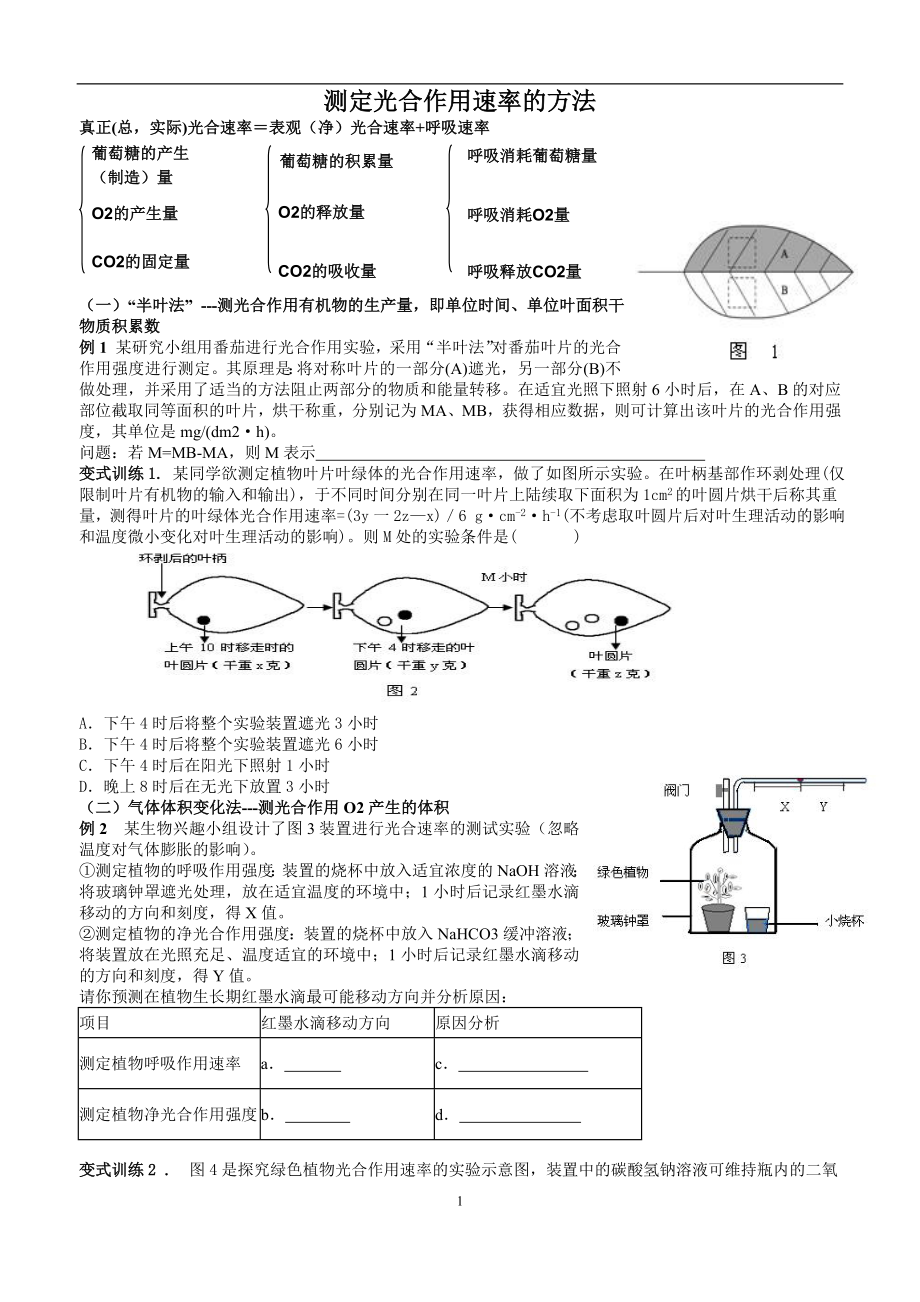

1、测定光合作用速率的方法真正(总,实际)光合速率表观(净)光合速率+呼吸速率葡萄糖的积累量CO2的固定量O2的产生量葡萄糖的产生(制造)量呼吸释放CO2量呼吸消耗O2量呼吸消耗葡萄糖量CO2的吸收量O2的释放量(一)“半叶法” -测光合作用有机物的生产量,即单位时间、单位叶面积干物质积累数例1某研究小组用番茄进行光合作用实验,采用“半叶法”对番茄叶片的光合作用强度进行测定。其原理是:将对称叶片的一部分(A)遮光,另一部分(B)不做处理,并采用了适当的方法阻止两部分的物质和能量转移。在适宜光照下照射6小时后,在A、B的对应部位截取同等面积的叶片,烘干称重,分别记为MA、MB,获得相应数据,则可计算

2、出该叶片的光合作用强度,其单位是mg/(dm2h)。问题:若M=MB-MA,则M表示 变式训练1. 某同学欲测定植物叶片叶绿体的光合作用速率,做了如图所示实验。在叶柄基部作环剥处理(仅限制叶片有机物的输入和输出),于不同时间分别在同一叶片上陆续取下面积为1cm2的叶圆片烘干后称其重量,测得叶片的叶绿体光合作用速率=(3y一2zx)6 gcm-2h-1(不考虑取叶圆片后对叶生理活动的影响和温度微小变化对叶生理活动的影响)。则M处的实验条件是( )A下午4时后将整个实验装置遮光3小时 B下午4时后将整个实验装置遮光6小时C下午4时后在阳光下照射1小时 D晚上8时后在无光下放置3小时(二)气体体积变

3、化法-测光合作用O2产生的体积例2 某生物兴趣小组设计了图3装置进行光合速率的测试实验(忽略温度对气体膨胀的影响)。测定植物的呼吸作用强度:装置的烧杯中放入适宜浓度的NaOH溶液;将玻璃钟罩遮光处理,放在适宜温度的环境中;1小时后记录红墨水滴移动的方向和刻度,得X值。测定植物的净光合作用强度:装置的烧杯中放入NaHCO3缓冲溶液;将装置放在光照充足、温度适宜的环境中;1小时后记录红墨水滴移动的方向和刻度,得Y值。请你预测在植物生长期红墨水滴最可能移动方向并分析原因:项目红墨水滴移动方向原因分析测定植物呼吸作用速率ac测定植物净光合作用强度bd变式训练2 .图4是探究绿色植物光合作用速率的实验示

4、意图,装置中的碳酸氢钠溶液可维持瓶内的二氧化碳浓度,该装置置于20环境中。实验开始时,针筒的读数是0.2mL,毛细管内的水滴在位置X。20min后,针筒的容量需要调至0.6mL的读数,才能使水滴仍维持在位置X处。据此回答下列问题:(1)若将图中的碳酸氢钠溶液换成等量清水,重复上述实验,20min后,要使水滴维持在位置X处,针筒的容量 (需向左/需向右/不需要)调节。(2)若以释放出的氧气量来代表净光合作用速率,该植物的净光合作用速率是 mL/h。(3)若将图中的碳酸氢钠溶液换成等量浓氢氧化钠溶液,在20、无光条件下,30min后,针筒的容量需要调至0.1mL的读数,才能使水滴仍维持在X处。则在

5、有光条件下该植物的实际光合速率是 mL/h。(三)、测溶氧量的变化-黑白瓶法例3某研究小组从当地一湖泊的某一深度取得一桶水样,分装于六对黑白瓶中,剩余的水样测得原初溶解氧的含量为10mg/L,白瓶为透明玻璃瓶,黑瓶为黑布罩住的玻璃瓶。将它们分别置于六种不同的光照条件下,分别在起始和24小时后测定各组培养瓶中的氧含量,记录数据如下: 光照强度(klx)0(黑暗)abcde白瓶溶氧量(mg/L)31016243030黑瓶溶氧量(mg/L)333333(1)黑瓶中溶解氧的含量降低为3mg/L的原因是;该瓶中所有生物细胞呼吸消耗的O2量为mg/L24h。(2)当光照强度为c时,白瓶中植物光合作用产生的

6、氧气量为mg/L24h。(3)光照强度至少为(填字母)时,该水层产氧量才能维持生物正常生活耗氧量所需。变式训练3:以下实验是对低等植物的水域生态系统进行的测定。步骤1:取两个相同的透明玻璃瓶,分别编号为1号、2号。步骤2:用两个瓶同时从水深3m处取水样(都装满),立即测定2号瓶中的溶氧量,将1号瓶密封瓶口沉入原取水样处。步骤3:24h后将1号瓶取出,测定瓶中的溶氧量。按以上步骤重复3次,结果1号瓶溶氧量平均值为6.5mg,2号瓶溶氧量平均值为5.3mg。(1)24h后,1号瓶中溶氧变化量是 ,这说明 。(2)经过24h后,1号瓶增加的有机物量(假设全为葡萄糖)为 。(3)现欲使实验过程同时还能

7、测出1号瓶24h中实际合成的有机物总量,需补充3号瓶进行实验。简述需补充的实验内容(请自行选择实验用具): (4)设3号瓶溶氧量平均值为a,则1号瓶实际合成葡萄糖量为 。(四)、测装置中CO2浓度的变化-红外线CO2传感器原理:由于CO2对红外线有较强的吸收能力,CO2的多少与红外线的降低量之间有线性关系,因此CO2含量的变化即可灵敏地反映在检测仪上,常用红外线CO2传感器来测量CO2浓度的变化。 例4 为测定光合作用速率,将一植物幼苗放入大锥形瓶中,瓶中安放一个CO2传感器来监测不同条件下瓶中CO2浓度的变化,如下图5所示。相同温度下,在一段时间内测得结果如图6所示。请据图回答:(1)在60

8、120min时间段内,叶肉细胞光合作用强度的变化趋势为 。理由是 。(2)在60120min时间段,瓶内CO2浓度下降的原因是。此时间段该植物总光合速率为ppmmin。变式训练4: 将一株绿色植物置于密闭锥形瓶中,如图-3所示。在连续60分钟监测的过程中,植物一段时间以固定的光照强度持续照光,其余时间则处于完全黑暗中,其他外界条件相同且适宜,测得瓶内CO2浓度变化结果如图-4所示。据此分析可知()A最初10min内,瓶内CO2浓度逐渐下降,说明植物的光合作用逐渐增强B第2030min内,瓶内植物光合作用逐渐减弱,呼吸作用逐渐增强C第4060min内,瓶内植物的光合作用速率与呼吸作用速率大致相等

9、D瓶内植物在照光时段内实际的光合作用速率平均约为90ppmCO2/min(五)、比较光合作用强度的大小-小叶片浮起数量法例5探究光照强弱对光合作用强度的影响,操作过程如下:小叶片浮起数量法的原理和不足植物进行光合作用,吸收CO2,释放O2,由于O2在水中溶解度小,而在叶肉细胞间隙积累,使叶片上浮。 本实验通过观察相同时间内,叶片上浮数量的多少来反映光合作用速率的大小;还可以通过三个烧杯中上浮相同叶片数量所用时间的长短来描述。该实验方法只能定性比较,无法测出具体的量变。变式训练5:为了验证不同光质(红光、黄光、绿光)对叶片光合作用的影响,请用所提供的实验材料与用具,在给出的实验步骤的基础上,继续

10、完成实验步骤的设计和预测实验结果,并对预测结果进行分析。实验材料与用具:小烧杯三只、三棱镜、打孔器、注射器、40W灯泡、烧杯、富含CO2的NaHCO3稀溶液(为光合作用提供原料)、绿叶(如菠菜叶)(实验过程中光照和温度等条件适宜,空气中O2和CO2在水中的溶解量忽略不计)。(一)实验步骤:(1)取生长旺盛的绿叶,用直径为1cm的打孔器打出小圆形叶片30片(注意避开大的叶脉)(2)将圆形叶片置于注射器内,并让注射器吸入清水,待排出注射器内残留的空气后,用手堵住注射器前端的小孔并缓缓拉动活塞,使小圆形叶片内的气体逸出。这一步骤可重复几次。(3)将内部气体逸出的小圆形叶片,放入黑暗处盛有清水的烧杯中

11、待用。(这样的叶片因为细胞间隙充满水,所以全都沉到水底。)(4) (5) (6) (二)预测结果并分析:预测结果: 结果分析: (三)结果及讨论: 若增强单色光光照强度,能否对实验结果产生影响? ,试在下面同一坐标图中画出不同类型的单色光(光质)下,光照强度与光合作用强度的关系曲线来说明这个问题。例:已知某植物光合作用和呼吸作用的最适温度分别为25和30。右图表示该植物在25时光合强度与光照强度的关系。若将温度提高到30的条件下(原光照强度和CO2浓度等不变),从理论上,图中相应点的移动和m值的变化应该是:a点、b点、m值。若适当提高CO2浓度,a、b、m三点怎么移动?【变式训练】将川芎植株的

12、一叶片置于恒温的密闭小室,调节小室 CO2 浓度,在适宜光照强度下测定叶片光合作用的强度(以 CO2 吸收速率表示),测定结果如下图。下列相关叙述,正确的是 ( )A如果光照强度适当降低,a 点左移,b 点左移B如果光照强度适当降低,a 点左移,b 点右移C如果光照强度适当增强,a 点右移,b 点右移D如果光照强度适当增强,a 点左移,b 点右移例:左下图是一晴朗夏日某植物的光合作用强度随时间变化的曲线图,C点与B点比较,叶肉细胞内的C3、C5、ATP和H的含量发生的变化依次是( )A升 升 升 升 B降 降 降 降 C降 升 升 升D升 升 降 降变式训练:右上图是夏季晴朗的一天中,某绿色植物体内C3和C5两种化合物相对含量的变化曲线图,有人据图作出了如下分析和判断,其中正确的是( )Am表示C5,因为夜间叶绿体不能产生ATP和H,C5因缺少ATP不能与CO2结合而积累B在5时9时之间,光合作用的最大限制因子是温度,11时15时最大限制因子是光和CO2C16时20时两种物质含量变化的主要原因是环境因素的改变引起植物气孔开放和ATP、H生成减少D环境因素的变化引起植物呼吸作用增强,产生较多的CO2是16时20时两种物质含量变化的主要原因5

- 温馨提示:

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。

2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。

3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。

4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。

5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。

6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。

7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。