文言文副词总结

文言文副词总结

《文言文副词总结》由会员分享,可在线阅读,更多相关《文言文副词总结(29页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

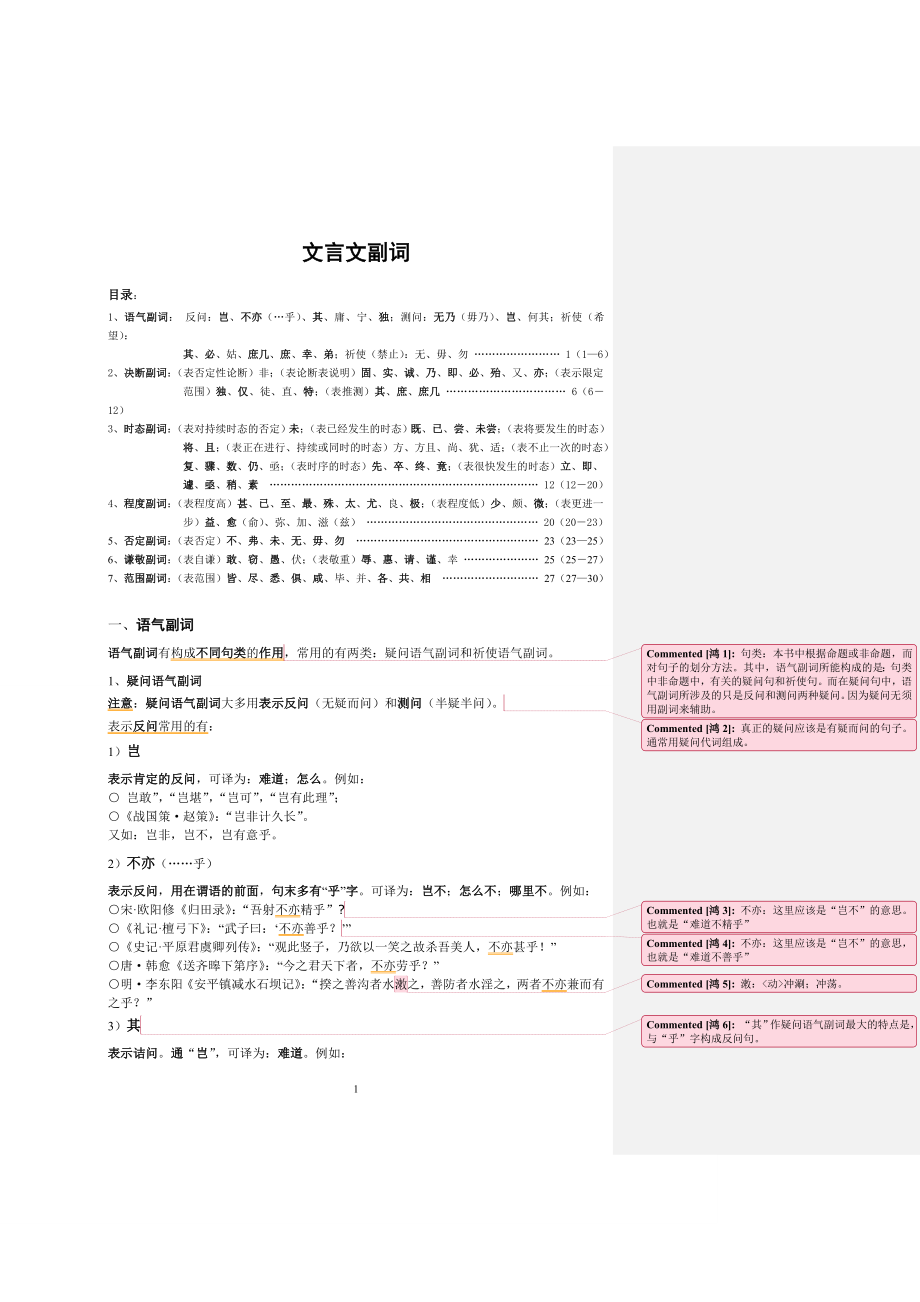

1、文言文副词目录:1、语气副词: 反问:岂、不亦(乎)、其、庸、宁、独;测问:无乃(毋乃)、岂、何其;祈使(希望): 其、必、姑、庶几、庶、幸、弟;祈使(禁止):无、毋、勿 1(16)2、决断副词:(表否定性论断)非;(表论断表说明)固、实、诚、乃、即、必、殆、又、亦;(表示限定 范围)独、仅、徒、直、特;(表推测)其、庶、庶几 6(612)3、时态副词:(表对持续时态的否定)未;(表已经发生的时态)既、已、尝、未尝;(表将要发生的时态) 将、且;(表正在进行、持续或同时的时态)方、方且、尚、犹、适;(表不止一次的时态) 复、骤、数、仍、亟;(表时序的时态)先、卒、终、竟;(表很快发生的时态)立

2、、即、 遽、亟、稍、素 12(1220) 4、程度副词:(表程度高)甚、已、至、最、殊、太、尤、良、极;(表程度低)少、颇、微;(表更进一 步)益、愈(俞)、弥、加、滋(兹) 20(2023)5、否定副词:(表否定)不、弗、未、无、毋、勿 23(2325)6、谦敬副词:(表自谦)敢、窃、愚、伏;(表敬重)辱、惠、请、谨、幸 25(2527)7、范围副词:(表范围)皆、尽、悉、俱、咸、毕、并、各、共、相 27(2730)一、语气副词语气副词有构成不同句类的作用句类:本书中根据命题或非命题,而对句子的划分方法。其中,语气副词所能构成的是:句类中非命题中,有关的疑问句和祈使句。而在疑问句中,语气副词

3、所涉及的只是反问和测问两种疑问。因为疑问无须用副词来辅助。,常用的有两类:疑问语气副词和祈使语气副词。1、疑问语气副词注意:疑问语气副词大多用表示反问(无疑而问)和测问(半疑半问)。真正的疑问应该是有疑而问的句子。通常用疑问代词组成。表示反问常用的有:1)岂表示肯定的反问,可译为:难道;怎么。例如: 岂敢”,“岂堪”,“岂可”,“岂有此理”;战国策赵策:“岂非计久长”。又如:岂非,岂不,岂有意乎。2)不亦(乎)表示反问,用在谓语的前面,句末多有“乎”字。可译为:岂不;怎么不;哪里不。例如:宋欧阳修归田录:“吾射不亦精乎”?不亦:这里应该是“岂不”的意思。也就是“难道不精乎”礼记檀弓下:“武子曰

4、:不亦善乎?不亦:这里应该是“岂不”的意思,也就是“难道不善乎”史记平原君虞卿列传:“观此竖子,乃欲以一笑之故杀吾美人,不亦甚乎!”唐韩愈送齐暤下第序:“今之君天下者,不亦劳乎?” 明李东阳安平镇减水石坝记:“揆之善沟者水潄潄:冲涮;冲荡。之,善防者水淫之,两者不亦兼而有之乎?” 3)其“其”作疑问语气副词最大的特点是,与“乎”字构成反问句。表示诘问。通“岂”,可译为:难道。例如:左传僖公三十二年:“其为死君乎”。唐韩愈朱文公校昌黎先生集:“其敢自谓几于成乎”。唐韩愈师说:“其可怪也欤”。王安石游褒禅山记尽吾志也而不能至者,可以无悔矣,其孰能讥之乎?清梁启超少年中国说:“中国其果老矣乎”。4)

5、独表反问:可译为:岂,难道。例如:“君独不见夫趣(趋)市者乎?”诗小雅何草不黄独为匪民?史记廉颇蔺相如列传相如虽驽,独畏廉将军哉。聊斋志异兄不能威,独不能断“出”耶?5)庸表示反问。可译为:难道、岂、哪里、怎么。例如:明刘基诚意伯刘文成公文集:“庸非昔日之乐”。唐韩愈师说:“庸知其年之先后”。如:庸安(何以,怎么);庸何(何,什么)6)宁表反问。可译为:岂;难道 。例如:诗郑风子衿子宁不来。又:子宁不嗣音。史记陈涉世家王侯将相宁有种乎?史记货殖列传宁有政教。南朝梁丘迟与陈伯之书宁不哀哉。唐李朝威柳毅传宁止不避。清袁枚祭妹文宁知此为归骨所。又如:宁渠(难道;如何);事之可怪,宁有逾此注意:上述六

6、个疑问语气副词,主要用来表示反问。例如:史记项羽本纪:沛公不先破秦入关中,公岂敢入乎?吕氏春秋察今:舟巳行矣,而公开剑不行,求剑若此若此:谓词性指示代词,这样的意思。近指。,不亦惑乎?左传襄公二十九年:国无主,其能久乎?战国策楚策四:王独未见夫睛蛉乎?以上都是反问句。而且都与“乎”字构成反问语气句。作者是想证明疑问副词与乎共同构成反问句子。表示测问常用的有:1)无乃(毋乃),表示委婉反问或委婉测度的语气。可译为:莫非;不是;岂不是;恐怕是。例如:论语雍也:“居敬而行简,以临其民,不亦可乎?居简而行简,无乃太简乎?”唐韩愈行难:“由宰相至百执事凡几位,由一方至一州凡几位,先生之得者,无乃不足充其

7、位邪?” 元萨都剌 相逢行:“郎君别后瘦如许,无迺从前作诗苦?” 清和邦额 夜谭随录邵廷铨:“公子此际利害,间不容髮,不急为之救,乃又虑及未然,兄之计无乃左矣!” 论语季氏:“无乃尔是过与过与:.过多的赏赐。例如:吕氏春秋务本:“古之事君者,必先服能然后任,必反情然后受,主虽过与,臣不徒取。” 高诱 注:“过,多。”。注意:这句例句很有意思,副词“无乃”,并不是修饰动词,而是修饰代词“尔”。由此可见,语气副词,不但可以修饰谓词,而且可以修饰句子。左传僖公三十二:“无乃不可乎”。2)岂注意:岂既可用作反问,也可用作测问,如何判断呢?主要还是看句中的语气环境,如果是无疑而问,则肯定是反问,故用“难

8、道”或“怎么”作反问之用;如果是半疑半问的测问,故用“莫非”、“也许”“也许有”作测问。表示委婉的测问。可译为:莫非;也许;也许有。例如:战国策燕策:“将军岂有意乎”。又如:“荆卿岂无意哉”。三国志诸葛亮传:“将军岂愿见之乎”。又:“将军岂有意乎”。又如:岂有(也许有)注意:上述两个副词是测问语气副词。例如:战国策宋卫策:群臣谏曰:“以百金之地,赎一胥靡胥靡:古代服劳役的奴隶或刑徒。亦为刑罚名。例如:墨子天志下:“民之格者则劲拔(杀)之,不格者则係操(纍)而归,丈夫以为僕圉、胥靡。”庄子庚桑楚:“胥靡登高而不惧,遗死生也。” 成玄英 疏:“胥靡,徒役之人也。”,无乃不可乎”礼记檀弓下:“君反其

9、国而有私也,毋乃不可乎?”史记信陵君列传:“今吾且且: 将要、几乎。死,而侯生曾曾:竟、竟然、尚。无一言半辞送我,我岂有所失哉?”3)何其表示疑问。可译成:怎么那样;为什么那样。诗邶风旄丘:“何其久也?必有以也。” 宋苏轼 乞不分差经义诗赋试官:“经义诗赋,等是文词,而议者便谓治经之人不可使考诗赋,何其待天下士大夫之薄也?” 清李渔闲情偶寄饮馔:“然使竟日穷年止食一物,亦何其胶柱口腹,而不肯兼爱心脾乎?”表示感叹:可译为:多么,何等。左传僖公十五年:“二三子何其慼慼:忧愁;悲伤。例如:说文:“慽,忧也。从心,从戚。今字作慼”。也!” 唐杜甫义鹘行:“功成失所往,用捨何其贤!” 宋郭祥正金山行:

10、“一朝登临重太息,四时想像何其雄!” 书列:墨子鲁问:王子闾曰:“何其侮我也?”战国策齐策四:悲夫!士何其易得而难用也!2、祈使语气疑问副词祈使疑问副词主要表示希望或禁止,常用在祈使句中。用来表示希望的主要有:1)其表示祈使。可译为:当,可 。当:应当;可:可以。例如:左传僖公三十二年吾其还也。南朝梁丘迟与陈伯之书君其详之。清林觉民与妻书汝其善抚之。太平天国洪仁玕英杰归真弟其宽心勿畏可也。其:作副词最大的特点在于“其”所修饰的是动词。而不是名词。2)必必:动(很难与“必”做副词时区分呢),可译为:必须,一定要。例如:韩非子内储说:“齐宣王使人吹竽,必三百人”。又如:宋王谠:“唐语林雅量必为奇巧

11、声动上”。又如:蔡元培图画:“山水必有实景”(后两例,必都在动词前,就很难区分是动词还是副词了。)必:可译为:倘偌:假如。例如:左传:“必求之,吾助子请”。又如:史记廉颇蔺相如列传:“王必无人,臣愿奉璧往使”。表示祈使。可译为:一定要;必定要(必然;必定;必须,是表示决断)。例如:论语:“三人行,必有我师焉”。(很明显,这里用“必”是辅助后半句对前半句的说明)资治通鉴唐纪:“人人自以为必死”。战国策赵策:“岂人主之子孙则必不善战哉”。注意:上述例句都是指“必”作决断副词,而并非是指“必”作祈使语气副词。又如:必因(一定;定然);必败(一定败);必昌(一定光耀);必竟(肯定;一定)孟子梁惠王上:

12、“故天将降大任于斯人也,必必:必须先苦其心志,劳其筋骨”。3)姑表希望。可译为:姑且,暂且。例如:明高启书博鸡者事:“今姑贷汝,后不善自改,且复妄言,我当焚汝庐”。又如:姑置勿论附:姑且:用在动词前面,表示动作暂且如此,带有暂作某种让步的意思,或说明在不得已情况下,只好这样,相当于“暂且”、“先”。注意:姑:这里所例举的例句也并非是祈使句。4)庶几表示希望或推测。可译为:或许;也许;或许可以。例如:史记秦始皇本纪:“寡人以为善,庶几息兵革”。宋史文天祥传:“而今而后,庶几无愧”。 5)庶表示希望发生或出现某事,进行推测;可译为:或许;但愿;希冀(希望得到)。例如:左传桓公六年:“君姑修政而亲兄

13、弟之国,庶免于难”。左传襄公二十六年:“(伍举)惧而奔 郑,引领南望曰:庶几赦余。”又如:庶竭驽钝,攘除奸凶(希望竭尽自己的微薄才力);庶免于难;庶几(也许可以,表示希望)。庶乎可行。6)幸注意:所例举的例句并非是祈使句。表示希望:可译为:通“倖”。侥幸。例如:小尔雅非分而得谓之幸。荀子富国朝无幸位。注:“无德而禄谓之幸位。”公羊传宣公十五年小人见人之厄则幸之注:“侥倖也。”史记廉颇蔺相如列传幸得脱矣。唐柳宗元童区寄传幸皆杀之。三国演义朕自得丞相,幸成帝业。又如:幸心(侥幸心理);幸生(侥幸偷生);幸民(侥幸于万一之民);幸位(侥幸得位);幸得(幸而);幸诡(侥幸和诡诈);幸赏(侥幸得赏)侥幸

14、:1、企求非分。庄子在宥:“此以人之国侥倖也。” 陆德明释文:“侥倖,求利不止之貌。”后汉书吴汉传:“盖闻上智不处危以侥倖,中智能因危以为功,下愚安於危以自亡。” 李贤 注:“侥,犹求也。” 宋司马光论财利疏:“凡宗室、外戚、后宫、内臣以至外廷之臣,俸给赐予,皆循祖宗旧规,勿復得援用近岁侥倖之例。其踰越常分,妄有干求者,一皆塞絶,分毫勿许,若祈请不已者,宜严加惩谴,以警其餘。” 2、意外获得成功或免除灾害。犹幸运。 汉王符潜夫论述赦:“或抱罪之家,侥倖蒙恩,故宣此言,以自悦喜。” 唐韩愈病鸱诗:“侥倖非汝福,天衢汝休窥。”三国演义第三八回:“玄德曰:今番侥幸得见先生矣。”清孔尚任桃花扇选优:“

15、但博得歌筵前垂一顾,舞裀边受寸赏,御酒龙茶,三生侥倖,万世荣华。” 7)弟(第)表希望。可译为:只是;只管明史海瑞传此人可方比干,第朕非纣耳。史记孙子吴起列传君第重射,臣能令君胜。注意:上述副词表祈使语气(表示希望或请求)。例如:史记晋世家赵衰曰:“土者,有土也,君其拜受之。”左传僖公二十八年:“我死,汝必速行必:一定要。这这里才是表祈使语气。”左传成公十三年:“及君之嗣也,我君景公引领西望曰:庶抚我乎!”史记孙子吴起列传:“君弟重射,臣能令君胜。”用来表示禁止的主要有:通常用来表示劝阻和禁止的有:“无”、“毋”、“勿”。“无”、“毋”后的动词可以带宾语,而“勿”后的动词时常不带宾语。1)无通

16、“毋”,表示劝阻或禁止。可译为:不要、别。书洪范:“无偏无党,王道荡荡”。诗周颂烈文:“无对靡于尔邦”。左传成公二年:“唯吾子戎车是利,无愿士宜”。论语学而:“子曰:君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言”史记陈涉世家:“无相忘”。唐韩愈朱文公校昌黎先生集:“无望其速成”。清黄宗羲原君“无怪乎其私之”。又:“无生帝王家”。又如:无休外(不要见外);无失其时;无落(别误;不要落空);无得(不得;不能);无论(不要说)2)毋本义就表示禁止。可译为:莫、勿、不要。例如:论语先进:“毋吾以也介词宾语前置。”。史记项羽本纪:“毋从俱死”。又如:毋或(不可);毋多(不作他计);毋己(不得,不能);毋违(不

17、得违误);毋令逃逸;毋自欺。3)勿表示禁止或劝阻。可译为:不要,别 。例如:诗豳风东山:勿士行枚。论语学而虽欲勿用。过则勿惮改。淮南子脩务寡人敢勿轼乎?战国策赵策必勿使反。汉刘向列女传愿勿遣。三国志诸葛亮传诸君勿复言。资治通鉴将军勿虑。如:勿用(勿动;不可有所作为);勿惮(不要怕);勿然(不要这样)注意:上述三个祈使副词表示劝阻或禁止。例如:史记张耳陈馀列传:“将军毋失时!时间不容息息:停止”国语晋语二:“公惧而走。神曰:无走”孟子梁惠王下:“左右皆曰可杀,勿听。”有时“毋”“无”“勿”与不定副词“不”差不多。例如:史记张耳陈馀列传:“燕、赵城可毋战而降也。”论语学而:“贫而无谄,富而无骄,何

18、如?”左传襄公八年:“楚人来讨,能勿从乎?”由上可见,是祈使,还是否定,这还是要从句子所在的语言环境来分辨才得行。二、决断副词决断副词是时常用于论断句论断句:即指出句中的归类、原因、评价来表示论断。、说明句说明句:即说明看法,表示确认、介绍情况。的副词,常用的有四类。其特点是除了可以修饰谓词性词语之外,一般还可以修饰体词性词语。在修饰体词性词语时,常与“也”呼应使用,构成论断句。1)非非: 本义:违背;不合。例如:说文非,违也。从飛,下翅取其相背也。责怪:非难:反对。例如:谷梁传宣公十五年私田稼不善则非吏。注:“责也。”讨厌 。例如:宋王安石白鹤吟示觉海元公吾岂厌喧而求静,吾岂好丹而非素?讥刺

19、 例如:史记李斯传非世而恶利。“非”是典型而又常用的决断副词,常用来表示否定性的论断;其后常有“也”与之呼应,有时也可不用“也”。如:表示否定性的论断。可译为:“不”、“不是”。例如:孟子公孙丑下:“城非不高也,城非不深也,兵草非不坚利也。”礼记檀弓上有子曰:“是是:指示代词,“这”的意思。非君子之言也”史记穰侯列传:“宣太后非武王母”。注意:“非”还常用在复句的前分句中,与后分句一起构成“否定肯定”的形式,来表示对比关系和假设关系。列如:吕氏春秋贵当“对曰:臣非能相人也,能观人之友也”。韩非子说林下:“齐国之诸公子其其:表祈使语气副词,“当”的意思。可辅者,非公子纠,则小白也”。2)固、实、

20、诚、乃、即、必、殆、又、亦这几个副词既可用于论断句,又可以用于说明句。 固表论断。可译为:必,一定、当然、仍然、确实、已经。例如:楚辞屈原涉江:“吾不能变心以以:连词,可译为:而;和。从俗兮,固将愁苦而终穷”。宋苏轼教战守天下分裂,而唐室固以以:动词,可译为:认为、以为。微矣。宋苏轼石钟山记余固固:副词。可译为:当然笑而不信也。史记项羽本纪沛公默然,曰:“固固:副词。可译为:确实。不如也。且为之奈何?”宋文天祥指南录后序以小舟涉鲸波,出无可奈何,而死固固:副词。可译为:已经。付之度外矣。表说明。可译为:原来;本来;唐韩愈师说生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之。 实表论断。可译为:确实;实在

21、;果然;真正地。例如:诗邶风燕燕瞻望弗及,实劳我心。玉台新咏古诗为焦仲卿妻作兰芝仰头答:理实如兄言。清 袁枚祭妹文故自汝归后,虽为汝悲,实为予喜。国语:“毕阳实实:果然。表论断送州犁于荆”。表说明。可译为:终于; 实际上。例如:吕氏春秋:“其实其实:实际情况;实际上,事实上。例如:孟子滕文公上:“ 夏后氏五十而贡,殷人七十而助, 周人百亩而彻,其实皆什一也。”实在,确实。例如:宋孔平仲续世说直谏:“帝召学士马裔孙谓曰:在德语太凶,其实难容。实:终于。表说明无不安者,功大故也”。世说新语自新:“或说处杀虎斩蛟,实冀三横唯余其一”。 宋 陆游过小孤山大孤山:“传者因谓小孤庙有彭郎像,澎浪庙有小姑像

22、,实不然不然:不是这样;并非如此。例如:其实不然。又:论语八佾:“ 王孙贾 问曰:与其媚於奥,寧媚於灶,何谓也?子曰:不然。获罪於天,无所祷也。” 邢昺 疏:“然,如此也。言我则不如世俗之言也。”用在句子开头,表示否定对方的话。可译为:不可以;不许可。例如:不然,事情没有那样简单。又如:左传成公二年:“不然,寡君之命使臣则有辞矣。” 杜预 注:“不见许”。连词,表转折(不这样做就会出现相反的结果或情况)。可译为:否则。例如:国语周语中:“一合诸侯而有再逆政,余惧其无后。不然,余何私於卫侯?”也”。 诚表论断。可译为:确实,的确。例如: 楚辞九歌国殇:“诚既勇兮又以武”。战国策齐策:“臣诚知不如

23、徐公美”。韩愈祭十二郎文“所谓无者诚难测,而神者诚难明矣”。宋司马光训俭示康:“此为宰相听事诚隘,为太祝、奉礼听事已宽矣”。又如:诚不能免;诚恐(只怕,恐怕)表说明。可译为:果真;如果。例如:史记屈原贾生列传:“楚诚能绝齐,秦愿献商于之地六百里”。 乃表论断。可译为:竟;竟然。例如: 唐韩愈师说:“今其智乃反不能及,其何怪也!”表说明。可译为:刚刚,才。例如:春秋经定公十五年:“九月丁巳,葬我君定公,雨,不克葬,戊午日下昃乃克葬”。聊斋志异狼三则乃悟前狼假寐,盖以诱敌。 即表论断。可译为:立刻;立刻就;当即随之即:表论断时,这里有”即刻之义“。例如:降即免死;即早(及早,趁早)晋干宝搜神记王即

24、临之。晋陶渊明桃花源记太守即遣人随其往。世说新语自新处即刺杀虎。宋王安石伤仲永即书诗四句。又如:即速(立刻;赶快)表说明。可译为:那就是,那就是说。即:表说明时,有”即是“之义。例如:左传襄公八年民死亡者,非其父兄,即其子弟。史记项羽本纪梁父即楚将项燕。明张溥五人墓碑记即今之傫然在墓者。清林觉民与妻书即此爱汝。清全祖望梅花岭记即如忠烈遗骸。清薛福成观巴黎油画记身外即战场。句子的论断和说明区分,只能是以语义环境而别了。当然也与副词的语义很有关联。又如:即是 必表论断。可译为:必须。例如:孟子:“故天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其休肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所

25、不能。”。表说明:可译为:必然,必定。例如: 论语三人行,必有我师焉。资治通鉴唐纪人人自以为必死。战国策赵策岂人主之子孙则必不善战哉。又如:必因(一定;定然);必败(一定败);必昌(一定光耀);必竟(肯定;一定) 殆表示论断。可译为:当然、必定 。例如:宋 辛弃疾美芹十论:“(彼)投吾所忌,用吾所长,是殆益敌资而遗遗: 给予;馈赠。例如:韩非子五蠹:相遗以水。敌胜耳,不可不察”。表说明。可译为:大概、几乎、差不多。孟子殆于于:动词,如;好象。例如:易系辞下:易曰:“介于石,不终日,贞吉。”介如石焉,宁用终日,断可识矣。不可。史记留侯世家沛公殆天授天授:即:天之授,是体词性词语。论断句。明归有光

26、项脊轩志殆有神护者。宋沈括梦溪笔谈游历殆遍。宋文天祥指南录后序扬州城下,进退不由,殆例送死。又如:敌人伤亡殆尽;殆其(大概);殆庶(庶几,近似) 又表论断。可译为:再,再一次。例如:诗郑风缁衣敝予又改为兮。诗小雅小宛天命不又。仪礼燕礼又命之。聊斋志异促织又试之鸡。又如:读了又读;又是他;又问;又起个窖儿(比喻多费了一道手续);又称;又说。表说明。即说明几种情况或性质同时存在;例如: 书禹贡东出于陶邱北,又东至于荷,又东北会于汶,又北东入于海。又如:又打又闹;又惊又喜;又哭又笑说明:意思上更进一层(而且)。例如:清龚自珍病梅馆记未可明诏大号又不可以使天下之民斫直、删密、锄正。说明:一连串事情接连

27、出现。例如:如:一年又一年;一月又一月 亦表论断。可译为:也;也是。例如: 战国策魏策亦免冠徒跣,以头抢地尔。(也不过是摘了帽子,光着脚,把头往地上撞罢了。抢:撞。)明张溥五人墓碑记亦盛矣哉。(也真是盛大隆重的事啊!)明 张溥五人墓碑记亦以明死生之大。(也就是为了用它表明死生的重大意义。以,后面省略了宾语“之”)。清徐珂清稗类钞战事类攻一时,敌退,三保亦自喜。 左传文公七年先君何罪?其嗣亦何罪?又如:亦许(也许);亦然(也是这样);亦且(又,而且);亦复(又)表说明。可译为:不过;仅仅;只是:例如:左传寡人之从君而西也,亦晋之妖梦是践。注意:当这几个副词后面是体词性词语时,可以构成肯定的论断句

28、,句未常用“也”。由此可见,判断是否是论断还是说明,不是我所定,而是由副词后是否是体词性词语或谓词性词语而定,外加是否带”也“。例如:庄子渔父:“同类相从,同声相应,固天之理也”。墨子非攻:“除天下之害,当若繁为攻伐,此实天下之巨害也”。孟子公孙丑下“尹士闻之,曰:士诚小人也”。吕氏春秋不广:“夫有齐国,必此二公子也。”史记赵世家:“晋尝见一子干路,殆君子之子也”。孟子告子上:“鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也”。当这几个副词的后面是谓词性词语时,时常构成说明句。例如:孟子梁惠王上:“臣固知王之不忍也”。战国策齐策一:“于是入朝见威王曰:臣诚知不如徐公美也”韩非子外储说左上:“士有从原中出者,曰

29、:原三日即下矣”吕氏春秋高义:“公上过曰:殆未能也”孟子滕文公上:“圣人之治天下也,岂无所用其心哉?亦不用于耕耳。”除用于论断句和说明句,本类中的“固”、“实”、“又”等副词也可以用于叙事句。例如:史记齐太公世家:“管仲固谏,不听”。左传僖公二十八年:“王怒,少与之师。唯西广、东宫与若敖之六卒实从之”左传文公十八年莒纪公生大子仆,又生季佗。3)独、仅、徒、直、特 独表示肯定的范围。可译为:唯独,仅仅。例如:史记老子韩非列传:“子所言者,其人与骨皆已朽矣,独其言在耳”。宋沈括梦溪笔谈:“谢灵运为永嘉守,凡永嘉山水,游历殆遍,独不言此山”。红楼梦:“不独是城里姓贾的多,外省姓贾的也不少”。又如:独

30、言(只说);独独(唯独;独自一个);独说(唯独喜欢。说,通“悦”);独得(只得到);独惟(唯独;只有);独知(仅一人知道);独树(一株树;一根木);独拍(单掌拍击);独见(坚持己见,固守节操)“独”除了可以修饰谓词性词语之外,还能修饰主谓短语和体词性词语。如:战国策秦策二:“群臣闻见者毕贺,陈轸后见,独不贺贺:。”史记项羽本纪:“楚地皆降汉,独鲁不下”“鲁不下”:主谓短语。墨子尚贤中:“且以尚贤为政之本者,亦岂独子墨子之言哉?“了墨子之言”:定中短语。” 仅表肯定的范围。可译为:仅能;只能(本义)。例如:说文仅,才能也。公羊传僖公十六年仅逮是月也。又:仅然后得兔。国语周语余一人仅亦守府。战国策

31、秦策仅以救亡者。战国策齐策四仅得免死。 宋司马光训俭示康仅容旋马。(仅仅能够让一匹马转过身。) 明归有光项脊轩志室仅方丈。 清邵长蘅青门剩稿仅循资迁。又如:绝无仅有;仅有二元;仅见他三次;不仅听见它,也看见了它;他仅十岁 徒表肯定的范围。可译为:独,仅仅。例如:史记廉颇蔺相如列传:“徒以喏”。又:“徒以吾两人在”。又:“徒慕君之高义”。资治通鉴:“徒见操书”。又如:不徒无益,反而有害;徒有其表。 直表示肯定的范围。可译为:只;仅仅。例如:孟子梁惠王上:“不可,直不百步耳”。荀子礼论:“直无由进之耳”。孟子梁惠王下:“直好世俗之乐耳”。南朝梁丘迟与陈伯之书:“直以为不能”。唐柳宗元:柳河东集“直

32、见爱甚”。又如:直当的(仅仅够得上;只值);直好(只得;只好)通“特”(t)。可译为:单单,单独。例如:孟子梁惠王下:“直好世俗之乐耳”。荀子不苟:“直立而不胜”。史记留侯世家:“直堕其履圮下”。 特表示肯定的范围。可译为:单独;单单;特地。例如:吕氏春秋君守:“夫国岂特为车哉”?吕氏春秋分职:“岂特为宫室哉”?战国策秦策四:“我特以三国城从之”。汉书张良传:“使韩信特将北击之”。庄子逍遥游:“而彭祖乃今以久特闻”。后汉书班超传:“且姑墨、温宿二王特为龟兹所置”。又如:特特(特地);特骨地(故意地);今特汇上;特为此事而来;特加(特别给与);特遣;特约;特故(特意);特甚(特别厉害);特生(孤

33、独生长,独立生长);特为(独个儿干);特将(独自统率指挥军队)注意:“仅”“徒”“直”“特”也是对有关内容加以限定,它们通常修饰谓词性词语,句未常可用“耳”,从而构成说明句。例如:战国策齐策四:“狡兔有三窟,仅得免其死耳“免其死耳”述宾短语。“其”指代“兔”。吕氏春秋去宥:“(齐人欲得金者)对吏曰殊不见人,徒见金耳。“见金”:述宾。”孟子梁惠王下:“寡人非能好先王之乐也,直好世俗之乐耳“好世俗之乐”述宾短语”韩非子外储说左上:“妻止之曰:特与婴儿戏耳。“与婴儿戏”述宾短语。”4)其、庶、庶几这三个副词主要是表示推测,它们的共同特点是:常用在感叹句中,意思是“也许”、“大概”、“差不多”等在感叹

34、句中,它们与“乎”配合使用。 其表示推测。可译为:也许;大概;将;将要。例如:左传隐公六年善不可失,恶不可长,其陈桓公之谓乎!国语晋语其自桓叔以下。明宗臣报刘一丈书齐国其庶几乎。又:齐其庶几乎。左传僖公三十二年其一旦将以不敬之民而驱之战。书微子今殷其其:将、将要沦丧。“其”可以修饰谓词性词语,也可以修饰体词性词语。如: 庶表推测。可译为:也许;或许。例如:左传桓公六年君姑修政而亲兄弟之国,庶免于难。宋史文天祥传而今而后,庶几无愧又如:庶或(或许);庶报(也许可以报答);庶或(也许;或许);庶易为力(或许容易办到)。“庶”通常只能修饰谓词性词语。例如: 庶几表示推测。可译为:或许,也许。史记秦始

35、皇本纪:“寡人以为善,庶几息兵革。”宋史文天祥传:“而今而后,庶几无愧。” “庶几”通常只能修饰谓词性词语。例如:注意:“其”可以修饰谓词性词语,也可以修饰体词性词语,“庶”、“庶几”通常只能修饰谓词性词语。例如:荀子正论:“天下有道,盗其先变乎先变:谓词性状中短语。”左传襄公二十九年:“表东海者,其大公乎大公:体词性定中短语。”左传衰公六年:“少君不可以访,是以求长君,庶亦能容群臣乎!亦:表论断。因其后是由谓词性词语构成。”左传襄公二十六年:“惧而奔郑,引领引领:伸颈远望。多以形容期望殷切。左传成公十三年:“及君之嗣也,我君 景公 引领西望曰:庶抚我乎!”南望曰庶几赦余!赦余:述宾。谓词性短

36、语。”另:这三个副词都可以构成表示推测的说明句。例如:左传襄公十八年:“城上乌,齐师其遁。”左传恒公六年:“看姑修改,而亲兄弟之国,庶免于难”。国语楚语:“彼惧而奔郑,缅然缅然:思念貌。国语楚语上:“彼惧而奔 郑 ,缅然引领南望。”引领南望曰:庶几赦吾罪吾罪:人称代词作宾语前置。”三、时态副词时态副词通常修饰行为动词,状态动词几乎就是所有的动词,因为不及物动词和及物动词都在内。、很少修饰形容词。这类副词比较多而且复杂,以下分为七个小类介绍,重点介绍“未”(兼否定副词)。1、未未:表示疑问,通常用在句末。可译为:否。例如:王维杂诗来日绮窗前,寒梅著花未?基本义:没有;不。“未”字与“不”有别,“

37、未”否定过去,但不否定将来。有时当于“不”字讲,可译为:没有;不曾;尚未。例如:公羊传隐公六年吾与郑人未有成也。吕氏春秋开春吾未有言之。晋陶渊明桃花源记未果。唐杜甫石壕吏有孙母未去。明袁宏道满井游记未百步则返。又如:“将舒未舒”。又如:未从(未曾,尚未);未傅(未成年的人);未遇(未得到赏识和重用;未发迹);未极(无穷远处;未到尽头;没有停止);未萌(事情发生之前)注意:“未”字只能否定过去,“不”字可以否定将来,但有时候“未”也当“不”讲。例如 :仪礼乡射礼众宾未拾取矢。注:“未,犹不也。”未”当“不”讲,但仍然是否定的过去。唐柳宗元捕蛇者说未若复吾赋不幸。宋沈括梦溪笔谈活板未为简易。明袁宏

38、道满井游记游人虽未盛。清彭端淑为学一首示子侄犹未能也。又如:未敢苟同;未知可否;未审(不知);未的(不确实,不确切);未足(不足,不能);未足轻重(无关紧要,不值得重视);未应(不曾,不须)注意:“未”是个常用的副词。它主要是对一定时间内的存现、行为、变化等表示一种持续性的否定,有时还预示着未来有出现的可能,有时则表示没有例外。这种持续性的否定,可以是对事实的否定,也常见包含有主观认识。这就决定了“未”既常用于叙事句中,也常用于说明句中。与此相应,“未”有三个比较明显的特点。1)“未”常修饰动词“有”和“闻”、“见”、“知”。这四个动词常用来叙事,又常用来说明情况。而且“未”也常用于这两种句型

39、,所以它常修饰这四个动词。注意:“未”最常修饰的动词是“有”,而“未”修饰“有”时,常有两种形式:一种是“未”直接修饰动词“有”;另一种形式是“未”修饰带有前置宾语“之”的“有”,构成“未之有”的形式“未有之”就是“未有之”。注意:在前一种形式中,如果构成叙事句时,句末一般不用“也”;而当构成说明句时,句末则通常用“也”即反过来讲,用“也”的是说明句,而不用“也”的是叙事句。例如:战国策燕策三:久之,荆卿未有行意“未”直接修饰“有”,未带“也”,是叙事句。礼记礼运:此六君子者,未有不谨于礼者也“未”直接修饰“有”,带有“也”,是说明句。孙子作战:无兵狼而国利者,未之有也。注意:有感知动词中,我

40、们已经说过,“知”“见”“闻”这三个动词可说是主观认识上的存现动词,所以它们与“有”一样也常用“未”来修饰,表示对个人见闻艳丽情况的否定。“未”修饰这三个动词时,也有一般形式和宾语前置两种情况。例如:战国策燕策二:苏代为燕说齐,未见齐王,先说淳于髡。战国策燕策三:今寡人之罪,国人未知,而议寡人者遍天下。左传宣十一年:王曰:“善哉!吾未之闻也。”论语里仁:盖有之矣,我未之见也。2)“未”可以直接与“也”组合“未”与“也”组合,主要用来说明未出现某种情况。例如:论语季氏:他日,又独立,鲤趋而过庭。曰:“学礼乎?”对曰:“未也”国语晋语:对曰:“临下之乐则乐矣,德义之乐则未也。”以上例句都是说明未出

41、现的情况。3)“未”还可以表示委婉的否定,意思是“还不”。这种用法,还真不好区分,唯一的方法只能是通过句的语义环境来判断这是因为“未”中主观认识的成分多于“不”,所以有时成为一种委婉的否定:表示只是自己个人的看法,是否合乎事实,有待别人认可。例如:左传僖公二十二年:子鱼曰:“君未知战,勍勍(qng):形本义:强有力。如:勍寇(强敌);勍盗(强寇);勍敌(强敌;有力的对手)。敌之人,隘而不列,赞我也。”(未知:还不了解。)战国策楚策四:见兔而顾犬,未为晚也;亡羊而补牢,未为迟也。(未为:还不算。)2、既、巳、尝、未尝 1)既表示已经过去了的时态。可译为:已经。例如:论语季氏既来之,则安之。战国策

42、燕策既祖,取道。(祭过路神,就要上路。祖,临行祭路神,引申为饯行送别。)左传庄公十年既克。宋王安石游褒禅山记既其其:指示代词,指代是前面所发生事中的人。出。明宋濂送东阳马生序既加冠。聊斋志异促织既入宫中,举天下所贡遍试之,无出其右者。清龚自珍病梅馆记既泣之三日。又如:既成(已经完成);既位(已就其位);既醉以酒,表示未来不久时态。可译为:不久;随即。例如:韩非子内储说下:楚成王以商臣为太子,既欲置公子职。盐铁论毁学:昔李斯与包丘子俱事荀卿,既而李斯入秦。2) 巳表示从前时态。可译为:以前。例如:已先(从前;先前);已事(往事)表示以后。可译为:已而已而:旋即;不久;后来。例如:史记孝武本纪:“

43、少君曰:此器齐桓公十年陈於柏寝。已而案其刻,果齐桓公器。”新五代史梁臣传霍存:“ 存伏兵萧县,已而瑾果与溥俱出迷离, 存发伏击之。”史记孟子荀卿列传:“李斯尝为弟子,已而相秦 。”,然后(表示接着某种动作或情况之后)。例如:明归有光项脊轩志:庭中始为篱,已为墙。3)尝表示过去时态。可译为:曾经。例如:宋王安石伤仲永:仲永生五,未尝识书具,忽啼求之。宋范仲淹岳阳楼记:予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉?4)未尝“未”常与“尝”组合在一起构成“未尝”,“未尝”是简单地否定过去。可译为:未曾,不曾。例如:战国策齐策四:孟尝君笑曰:“客果然有能也,吾负之,未尝见也。”庄子养生主:三年之后,未尝见全牛

44、也。论语雍也:“非公事,未尝至於偃之室也。” 宋苏轼朝辞赴定州论事状:“陛下为政九年,除执政臺台:敬辞。用于称呼对方或跟对方有关的行为 例如:广雅释诂一:台,侍也。又如:左传昭公七年仆臣台。服注:“给台下征召也。”諫外,未尝与羣臣接。”二刻拍案惊奇卷九:“孺人想着外甥女儿,虽然傍着兄嫂居住,未尝许聘人家。”老残游记第七回:“我自从掛牌委署斯缺,未尝一夜安眠。”以上的“未尝”都是说过去未尝发生某事,没有“未”所具有的那种预示将来可能发生之类的意思。注意:“未尝”的其它用法用于否定词前,构成双重否定,使语气委婉。犹没有。例如:注意:这里所指的双重否定是指与“不”构成的双重否定。国语周语下:“晋国有

45、忧未尝不戚,有庆未尝不怡。” 唐元稹崔弘礼郑州刺史:“勑:朕读诗至於羔裘、緇衣之章,未尝不三復沉吟。” 明刘基季民湖山义塾记:“今予幸藉先人餘业,以自免於冻馁冻馁:谓饥寒交迫。例如:墨子非命上:“是以衣食之财不足,而飢寒冻馁之忧至。”孟子尽心上:“不煖不饱,谓之冻馁。”,未尝不惴惴於吾身。”用于否定词前,构成双重否定,使语气委婉。犹并非,未必。注意:这里所指的双重否定却不一定是“不”,可以是其它否定词。汉书贾山传:“又曰:济济多士,文王以寧。天下未尝亡士也。” 明李贽答周西岩:“天下无一人不生知,无一物不生知,亦无一刻不生知者,但自不知耳,然又未尝不可使之知也。”这四个副词主要表示已经发生,常

46、用的是“既”,其次是“巳”、“尝”。例如:战国策燕策一:燕王哙既立,苏秦死于齐。战国策韩策一:三晋已破智氏,将分其地。史记封禅书:高祖之微时,尝杀大蛇。战国策齐策四:孟尝君笑曰:“客果有能也,吾负之,未尝见也。”3、将、且1)将将: 必、必定。例如:左传僖公三十三年将拜君赐。宋苏轼教战守将有所不可表示将要发生的事。可译为:就要;将要。例如:左传隐公六年君将若之何若之何:何,怎么。前加“若之”仍是怎么,只是说话的语气加强了。若之何其:何其,怎么可以。前加“若之”后,原本何其既可以表达意思,而若之何其,加强语气,有很强烈的谴责意思。?孟子告子下天将降大任。明刘基卖柑者言将以实笾豆。又如:“将衒外”

47、。韩非子喻老将恐深。又如:“将益深”。宋文天祥后序将以有为也。(这是唐朝名将南霁云的话,见于韩愈张中丞传后序。文天祥引用此语,说明自己想忍辱留生,以图大举。)明袁宏道满井游记柳条将舒。又如:“将自此始”。又如:将引(将要;即将;带领);将然(指将要发生的事);将欲(将要;打算)2)且表示可能发生的事。可译为:将要。例如:诗齐风会且归矣,无庶予子憎。淮南子故天之且风,草木未动而鸟已翔矣。史记项羽本纪且为之奈何。唐柳宗元三戒以为且噬己矣。宋王安石游褒禅山记火且尽。清魏禧大铁椎传祸且及汝。注意:这两个副词主要将要发生,常用的是“将”,“且”较少使用。例如:左传僖公二十二年:宋公将战。孟子滕文公上:孟

48、子曰:“吾固愿见,今吾尚病,病愈,我且往见。”4、方、方且、尚、犹、适1)方表示时间正在进行、持续或同时。可译为:正在;始;才。例如:资治通鉴唐纪守门卒方熟睡。宋苏轼石钟山记余方心动欲还。孙文序时时:指示代词。可译为:这。予:人称代词,可译成我。予方以讨贼督师桂林。 宋沈括梦溪笔谈有五月方生者谓之晚筀。又:“伐山取材,方方:始、才。有人见之”。又如:方殷(正当剧盛之时);方当(正当,正值);如梦方醒;2)方且尚且;还要。例如:孟子滕文公上:“鲁颂曰:戎狄是膺,荆舒是惩。 周公方且膺之,子是之学,亦为不善变矣。”二刻拍案惊奇卷十二:“君父大讐全然不理,方且扬眉袖手,高谈性命,不知性命是什么东西。

49、”犹方将。将会;将要。例如:庄子天地:“彼且乘人而无天,方且本身而异形,方且尊知而火驰,方且为绪使,方且为物絯,方且四顾而物应,方且应众宜,方且与物化而未始有恒。” 陆德明 释文:“凡言方且者,言方将有所为也。”南朝宋颜延之三月三日曲水诗序:“方且排凤闕以高游,开爵园而广宴。表示时间正在进行、持续。可译为:正当;正值。例如: 元耶律楚材和高善长一百韵:“昔我知君名,方且王事忙。兵尘隔东西,忽成参与商。”表示时间同时。可译为:方才。例如: 宋苏洵审敌:“天下之人,又用当时之议,因循维持,以至於今,方且以为无事。”秦併六国平话卷上:“子楚与吕不韦谋,将金六百斤与守关吏,方且得脱归秦。”3)尚表示时

50、间进行、持续。可译为:还;仍然。例如:史记廉颇蔺相如列传赵王使使(派使者)视廉颇尚可用否。司马迁报任安书如仆尚何言哉?4)犹表示时间持续。可译为:还;仍然(多用于书面语)。例如:资治通鉴犹不失下曹从事。唐杜甫石壕吏犹得备晨炊。明袁宏道满井游记余寒犹厉。清彭端淑为学一首示子侄吾数年来欲买舟而下,犹未能也。又如:“不说犹可,一说他反而更有意见了。”;“此事他犹不知,何况我呢?”;记忆犹新。5)适表示正在进行、持续或同时。可译为:正好;恰好。例如:宋沈括梦溪笔谈从上观之适与地平,以至诸峰之顶,亦低于山顶之地面。清袁枚祭妹文适先生奓户入,闻两童子音琅琅然琅然:声音清朗貌。例如:宋欧阳修归田录卷二:“宋

51、公垂讽诵之声,琅然闻於远近。” ,不觉不觉:想不到;无意之间。例如:水浒传第二回:“不觉荏苒光阴,早过半年之上。”莞尔莞尔:微笑的样子。,连呼则则则则:赞叹的声音。今作啧啧。例如:清袁枚祭妹文不觉莞尔,连呼则则。又如:适晤(恰好遇见);适逢其会;适然(恰好如此)注意:这五个副词都表示正在进行、持续或同时。例如:左传定公四年:国家方危,诸侯方贰,将以袭郑,不亦难乎?庄子让王:了州支伯曰:“予适有幽忧之病,方且治之,未暇治天下也。”史记魏其武安侯传:及夫至门,丞相尚卧。左传文公七年今君别虽终,言犹在耳。战国策赵策三:适会魏公子无忌夺晋鄙军以救赵击秦。5、复、骤、数、亟、仍1)复表示中断再开始(不止

52、一次)。可译为:又,再。例如:管子牧民不行不可复者。汉书艺文志司马相如作凡将篇,无复字。汉书贾山传以一至万,则世世不相复也。史记项羽本纪得复见将军于此。后汉书班超梁慬传超复受使,固欲益其兵。聊斋志异狼三则一狼得骨止,一狼仍从。复投之。晋陶渊明桃花源记复前行,欲穷其林。唐白居易琵琶行(并序)轻拢慢捻抹复挑,初为霓裳后六幺。又如:复籍;复旦(夜尽复明)2)骤表示不止一次。可译为:屡次。例如:左传宣公二年宣子骤谏。又如:骤胜(屡胜);骤战(屡战);骤谏(屡次进谏)3)数(shu)表示不止一次。可译为:屡;屡次。如:数见不鲜(亦称“屡见不鲜”)。4)亟表示不止一次。可译为:屡次;多次。如:亟叹(屡次感

53、叹);亟请(多次请求)5)仍表示不止一次。可译为:一再;频繁汉书武帝纪:今大将军仍复克获。注:“频也。”又如:仍叠(频繁);仍重(频繁)以上五个副词表示不止一次。例如:左传僖公五年:晋侯复假道于虞以伐虢。国语周语上:昔吾骤誎王,王不听。 (骤:累次)史记淮阴侯列传:信数与萧何语,何奇之。国语周语下:晋仍无道而鲜胄,其将失之矣。 (仍:累次;累累。)左传隐公元年:(姜氏)亟请于武公,公弗许。6、先、卒、终、竟1)先表示时序。指事情、行为发生在前。例如:三国魏 邯郸淳笑林树下先有落叶。秋声诗自序:几欲先走。宋苏轼惠崇:水暖鸭先知。资治通鉴唐纪:为坎以先登。2)卒(z)表示时序:可译为:终究;终于。

54、例如:史记廉颇蔺相如列传:卒廷见相如。又如:“卒相与欢”。汉刘向列女传:故卒不加诛。宋王安石游褒禅山记:卒葬之。宋王谠唐语林雅量:卒不赦程。明张溥五人墓碑记:卒与尸合。(头终于同尸身合在一起。)又如:卒然(终于,最后);卒爵(最后一杯)3)终表示时序。可译为:终究,到底。例如:史记廉颇蔺相如列传:终不可强夺。汉刘向列女传:王终遣之。世说新语自新:终为忠臣。宋苏轼石钟山记:士大夫终不肯以小舟夜泊绝壁之下。宋王安石答司马谏议书:终不蒙见察。清徐珂清稗类钞战事类:猛鸷终弗逮。又如:终乖(到底违背);终究(毕竟,也作“终久”);终须(终究,毕竟);终于(终究;到底);终久(终究);终归(终究;毕竟)4

55、)竟表示时序。可译为:终于;到底。例如:史记平原君虞卿列传:平原君竟与毛遂偕。史记屈原贾生列传:竟怒不救楚。宋柳永雨霖铃:竟无语凝噎凝噎:嗓子被气憋住,哭不出声,说不出话人。例如:宋柳永雨霖铃竟无语凝噎(凝咽)。明崔铣洹词记王忠肃公翱三事:婿竟不调。以上四个副词表示时序。例如:史记高祖本纪:与诸侯约,先入定关中者王之。国语周语下:王不听,卒铸大钟。 (卒:最终)公羊传僖公二年:虞公不从其言,终假之道以取郭。 (终:终究;最后。)史记陈涉世家:陈涉已死,其所置遣侯王将相竟亡秦。 (竟:最终。)7、立、即、遽、亟、稍、素1)立表示马上发生。可译为:立刻;立时。例如:宋王谠唐语林雅量:上大怒,立命斥出。宋王安石伤仲永:指物作作诗立就。史记廉颇蔺相如列传:赵立奉璧来。又如:立定(马上,立即);立马造桥(立即兑现,不容拖延);立成(立刻完成);立便(立刻;立时)2)即表示马上发生。可译为:立刻,当即。例如:晋干宝搜神记:王即临之。晋陶渊明桃花源记:太守即遣人随其往。世说新语自新:处即刺杀虎。宋王安石伤仲永:即书诗四句。又如:即速(立刻;赶快)3)遽

- 温馨提示:

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。

2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。

3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。

4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。

5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。

6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。

7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

- 嵌入式系统概论-以S3C2440核心为架构课件

- 地理事象的季节变化课件

- 地理中外著名旅游景观欣赏课件

- 地理中图版选修5第一章第二节主要自然灾害及其分布课件

- 地理中考复习-地图课件

- 北师大版历史八年级下册第17课《筑起钢铁长城》课件1

- 北师大版历史八下《祖国统一的历史大潮》课件5

- 北师大版历史八下《欣欣向荣的科教文体事业》3课件

- 北师大版历史八下《蓝色的地中海文明》课件

- 北师大版历史九年级下册第10课“冷战”与“热战”丁飞鹤T-课件

- 北师大版历史八下第17课《大河流域的文明曙光》课件

- 北师大版历史九上1718课课件

- 高中化学热力学复习10多重平衡与化学计算ppt课件

- 高中化学第1章化学反应与能量转化第3节化学能转化为电能电池ppt课件1鲁科版选修

- 高中化学第三节玻璃、陶瓷和水泥公开课课件