2020年浙江高考语文卷逐题解析苏教版高三总复习

2020年浙江高考语文卷逐题解析苏教版高三总复习

《2020年浙江高考语文卷逐题解析苏教版高三总复习》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2020年浙江高考语文卷逐题解析苏教版高三总复习(16页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

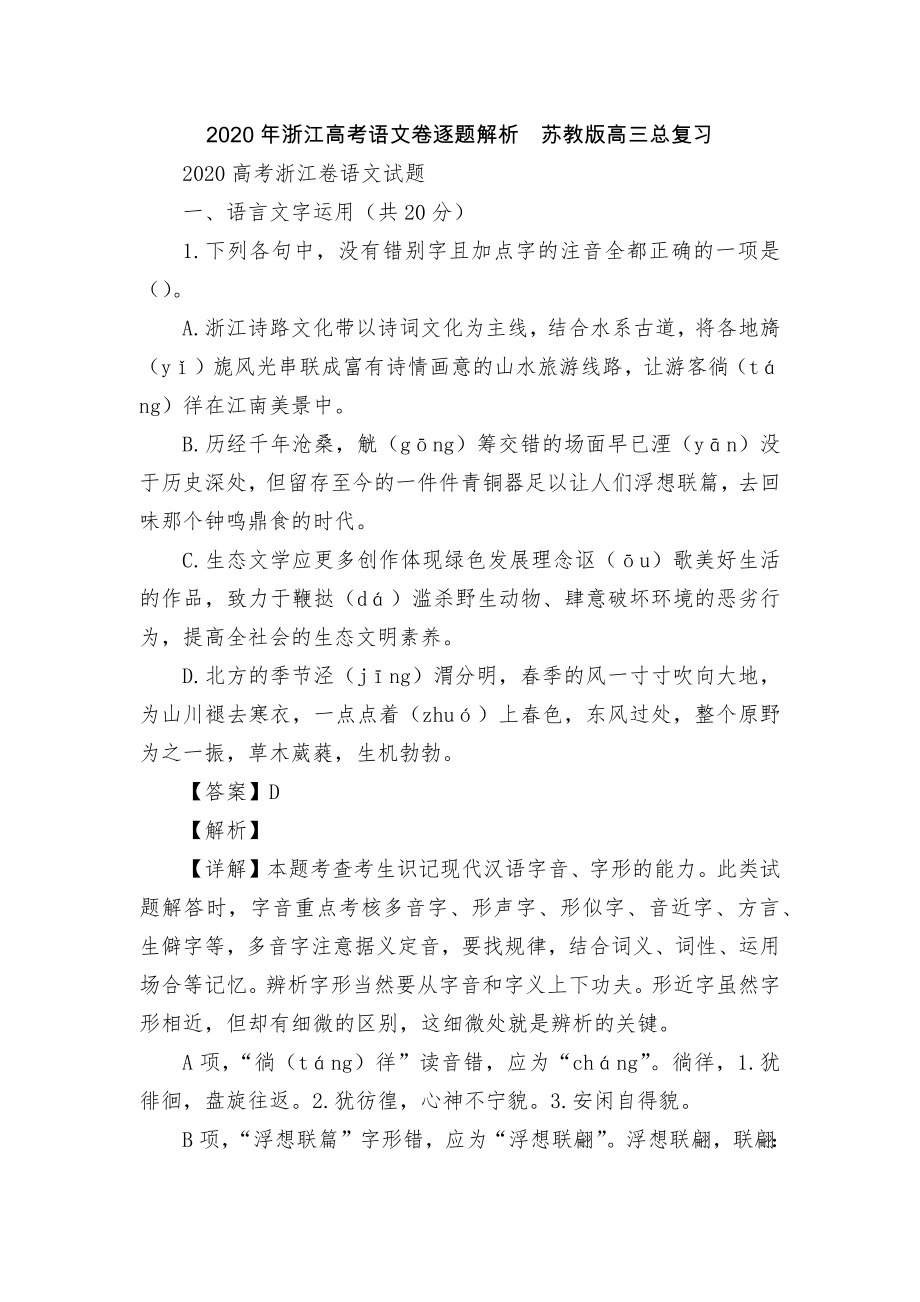

1、2020年浙江高考语文卷逐题解析 苏教版高三总复习 2020高考浙江卷语文试题 一、语言文字运用(共20分) 1.下列各句中,没有错别字且加点字的注音全都正确的一项是()。 A.浙江诗路文化带以诗词文化为主线,结合水系古道,将各地旖(y)旎风光串联成富有诗情画意的山水旅游线路,让游客徜(tng)徉在江南美景中。 B.历经千年沧桑,觥(gng)筹交错的场面早已湮(yn)没于历史深处,但留存至今的一件件青铜器足以让人们浮想联篇,去回味那个钟鸣鼎食的时代。 C.生态文学应更多创作体现绿色发展理念讴(u)歌美好生活的作品,致力于鞭挞(d)滥杀野生动物、肆意破坏环境的恶劣行为,提高全社会的生态文明素养。

2、 D.北方的季节泾(jng)渭分明,春季的风一寸寸吹向大地,为山川褪去寒衣,一点点着(zhu)上春色,东风过处,整个原野为之一振,草木葳蕤,生机勃勃。 【答案】D 【解析】 【详解】本题考查考生识记现代汉语字音、字形的能力。此类试题解答时,字音重点考核多音字、形声字、形似字、音近字、方言、生僻字等,多音字注意据义定音,要找规律,结合词义、词性、运用场合等记忆。辨析字形当然要从字音和字义上下功夫。形近字虽然字形相近,但却有细微的区别,这细微处就是辨析的关键。 A项,“徜(tng)徉”读音错,应为“chng”。徜徉,1.犹徘徊,盘旋往返。2.犹彷徨,心神不宁貌。3.安闲自得貌。 B项,“浮想联篇”

3、字形错,应为“浮想联翩”。浮想联翩,联翩:鸟飞的样子,比喻连续不断。指许许多多的想象不断涌现出来。 C项,“鞭挞(d)”读音错,应为“t”。鞭挞,原指鞭打,现多形容无情地指责披露。 故选D。 阅读下面的文字,完成各题。 屏幕中的剧情风生水起,扣人心弦。屏幕上方一行又一行的字符络绎不绝,争先恐后。某些字符甚至悬浮于屏幕中央,仿佛不忍退场。【甲】“弹幕”是这些字符获得的形象称谓那些字符如同密集射击的炮弹在夜空展开了眼花缭乱的一幕。 弹幕通常是对屏幕中剧情的即时评论,短小精悍。【乙】评论内容五花八门,崇拜、感叹、剧透、调侃、吐槽,也包含了“前方高能反应”“美爆了”“劝你善良”等弹幕文化的常用语。 【

4、丙】弹幕文化显示出既丰富又单调的双重特征:一方面群情踊跃,图文并茂;另一方面彼此重复,似曾相识。不必否认弹幕文化的狂欢气氛,若干小创意甚至让人耳目一新。然而,也不必否认众声喧哗主要不是来自思想的真正激荡,是来自互联网新型文化套餐的事先设计。 2.文段中的加点词语,运用不正确的一项是()。 A.风生水起B.短小精悍C.然而D.激荡 3.文段中画线的甲、乙、丙句,标点有误的一项是()。 A.甲B.乙C.丙 【答案】2.A3.B 【解析】 【2题详解】 本题考核正确使用词语的能力。此类试题答题时,首先明确词语的意思,然后结合语境辨析正误。这类题要从三个方面综合考虑分析,即词语的基本义、感情色彩和语境

5、意义。需要注意色彩不明、断词取义、对象误用、谦敬错位、功能混乱、不合语境、望文生义等错误使用类型。 A项,风生水起,形容事情做得有生气,蓬勃兴旺。比喻事情做得特别好,一定时间里发展特别快,迅速壮大起来。语境中是说屏幕中的剧情,应当用“跌宕起伏”,这样也能与后文的“扣人心弦”呼应。“风生水起”使用不当。 B项,短小精悍,形容人身躯短小,精明强悍,也形容文章或发言简短而有力。语境中是说弹幕对剧情的评论简短有力,使用正确。 C项,然而,连词。指从另一方面来说-表示转折关系。语境中前句说“不必否认弹幕文化的狂欢气氛,若干小创意甚至让人耳目一新”,后面说“也不必否认众声喧哗主要不是来自思想的真正激荡,而

6、是来自互联网新型文化套餐的事先设计”,前句说优点,后句说问题,两句形成了转折关系,“然而”一词使用正确。 D项,激荡,指事物受到激发而产生的震动状态;受到冲击而动荡。语境中指思想因受到其他人的启发而处于活跃状态,使用正确。 故选A。 【3题详解】 本题考查学生正确使用标点符号的能力。解答此类题目时,首先应明确题干的要求,如本题“文段中画线的甲.乙、丙句,标点有误的一项是”,然后根据自己对常见标点符号用法的识记,浏览选项,加以对照分析,排除标点有错误的句子即可。 B项,乙处,“也包含了前方高能反应美爆了劝你善良等弹幕文化的常用语”一句中,列举后面出现了省略号,表示列举未完,省略了一部分,后面就不

7、再用“等”字了。也就是说,“省略号”和“等”只用一个即可,都用显得多余、啰嗦。 故选B。 4.下列各句中,没有语病的一项是()。 A.新冠肺炎疫情来势汹汹,严重威胁全人类的健康与福祉,也暴露了全球公共卫生治理上的短板,推进全球公共卫生治理体系改革的必要性。 B.长征五号B运载火箭自从首次飞行任务展开以来,各参研参试单位和全体同志团结拼搏,经历严峻考验,克服重重困难,获得了最后的胜利。 C.互联网的快速发展为打赢脱贫攻坚战提供了新思路,各地广泛开展的网络扶贫活动,让扶贫工作受益范围更广,使更多的群众有了存在感。 D.汽车影院以停车空间为电影放映场地,通常设置超大银幕,观众坐在私家车内就可以看到大

8、银幕上清晰稳定的图像和车内收音机上接收的电影原声。 【答案】C 【解析】 【详解】本题考查辨析并修改病句的能力。语段中的病句可通过以下方法筛选正确答案:一读,通读语段,是查找病句的前提;二找,认真分析,查找病因,看有没有语序不当、成分残缺或赘余、搭配不当、结构混乱、表意不明和不合逻辑;三改,针对病因,对症下药,进行删、补、换、移,修改病句;四查,对修改后的句子进行校对阅读,看是否通顺、句意准确。 A项,“推进全球公共卫生治理体系改革的必要性”一句谓语残缺,应在该句前面加上“凸显”。 B项,结构混乱,中途易辙,“长征五号B运载火箭自从首次飞行任务展开以来”主语是“长征五号B运载火箭”,此句没有说

9、完,后面又说“各参研参试单位和全体同志团结拼搏”。可将“自从”调整到句子最前面,让“自从长征五号B运载火箭首次飞行任务展开以来”做状语。 D项,“就可以看到大银幕上清晰稳定的图像和车内收音机上接收的电影原声”一句中,“看到电影原声”搭配不当,可在“和”字后面加“收听到”。 故选C。 5.在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密。每处不超过15个字。 在出生20天左右,比目鱼的眼睛开始搬家,一只眼睛向上移动,越过头部上缘到身体另一侧。眼睛之所以能够这样,_。比目鱼的头骨,不是坚硬的骨头,而是软骨。眼睛移动时,双眼间的软骨会被身体吸收,眼睛的移动失去了障碍,移

10、动也就更加自如了。除了身体的构造发生改变,_。比目鱼刚出生的时候,是在水面附近活动;当眼睛同处一侧时,比目鱼就转而在海底活动了。比目鱼一般是侧着身子游泳,而且经常平卧在海底。为了能够更快地发现敌人,两只眼睛长在一起无疑是最好的选择。所以说,比目鱼发育过程中的这些改变,其实是_。 【答案】.是借助了比目鱼独特的身体构造.比目鱼生存的环境也不一样了.自然选择(或自身演化)的结果 【解析】 【详解】本题考查情境补写能力。“补写句子”是综合考点和能力的考查,这类题目一般要求“根据材料内容”补写句子,要求所补写的句子内容贴切、语意连贯、逻辑严密,并且不能照抄材料,另有字数限制。所补写的句子的内容来源文本

11、。 这段内容讲的是比目鱼的眼睛为什么会移动到身体的一侧。第一空,前面介绍比目鱼出生二十天左右眼睛开始“搬家”,紧接着说“眼睛之所以能够这样”,由“之所以”可知下面应当说原因;再根据后文的“比目鱼的头骨,不是坚硬的骨头,而是软骨”“除了身体的构造发生改变”,说明这个原因应当与比目鱼独特的身体构造有关。据此填写答案。 第二空,根据前面的“除了身体的构造发生改变”中的“除了”,说明还有一个变化;再根据后文“比目鱼刚出生的时候,是在水面附近活动;当眼睛同处一侧时,比目鱼就转而在海底活动了”,这是比目鱼生活环境的改变。据此填写答案。 第三空,根据前面的“为了能够更快地发现敌人,两只眼睛长在一起无疑是最好

12、的选择”,说明比目鱼的这些变化是自然选择的结果;再结合“所以说,比目鱼发育过程中的这些改变,其实是”,说明这是总结比目鱼眼睛移到一侧的根本原因,那就是“是自然选择或自身演化的结果”。 6.阅读下面宣传抗疫防疫图片,根据要求完成题目。 (摘编自文汇报) (1)为图1或图2拟标题。不得照抄图片中的原文,不超过10个字。 选择图(),标题:_ (2)分别简要评价图1、图2的创意。图1:_图2:_ 【答案】.(1)示例:图1.凝聚力量,抗击疫情(图2新门神).(2)图1:由多个小心形组成大心形,戴着外形像船头的口罩,用“万众一心”“同舟共济”点明主题。简洁凝练,号召有力。.图2:借用传统民俗的门神年画

13、,名字替换为“霍去病”“辛弃疾”,表达人们去病、弃疾的愿望。翻新传统,巧妙贴切。 【解析】 【详解】本题考查图文转换,图文转换的题目主要有解析徽标、解说题片、描述图片、分析统计图表和漫画等,此题属于分析漫画,分析漫画的题目主要有概括画面的内容,分析漫画的寓意,给漫画添加标题和解说词等题目,答题时首先立足于漫画的内容,注意按一定的顺序概括,然后注意漫画的劝诫意义,劝诫意义要从漫画夸张的手法中获取。 (1)要求给漫画拟标题。给漫画拟标题一般可以从漫画的主体或讽刺的对象,漫画中人或物的关系,漫画的主题等角度拟题。这两则漫画都是宣传性质,没有讽刺对象,因此可以从漫画主体或者主题的角度思考。比如图1,根

14、据文字部分“万众一心”“同舟共济”以及“大心”“口罩”可以看出主题是抗击疫情的,由无数“小心”组合成“大心”意思是凝聚力量。据此拟题即可。而图2是由“霍去病”和“辛弃疾”组成的“门神”,直接从这个主体拟题为“新门神”即可。 (2)要求评价漫画的创意。解答时要先描述漫画的画面,找出构成要素,进而分析出主题。评价时不仅要评价主题,还要分析其“创意”,即创新之处,比如图形,图形体现主题的巧妙之处等。 图1构成要素有“小心”“大心”“船型口罩”以及文字“万众一心”“同舟共济”。创意点在于用“无数小心构成大心”表示“万众一心”;用“船型口罩”表示“同舟共济”抗击疫情。整体构思简洁形象,号召力强。图2构思

15、最巧妙的地方是用传统的“门神”的方式表达对健康的守护;利用“霍去病”和“辛弃疾”名字中的“去病”“弃疾”表达抗击疫情的心愿。利用传统又翻出新意,巧妙贴切。 二、现代文阅读(共30分) (一)(10分) 阅读下面的文字,完成各题。 材料一: 一般来说,阅读是和文字相关联的。当然,人们有时也会把欣赏一幅好画说成“读画”。用在这里的“读”,强调的是欣赏的深度了,就此也微妙地点出了看画与读画间的差异。但是,在网络时代,在网页挤占书页,读“屏”多于读书,纸和笔逊位于光和电,机器的规则代替着汉字的规范,数字的操作颠覆了铅字的权威,“输入”代替着书写的潮流中,在“拇指文化”无限深入人群的今天,在消费的欲望热

16、烈拥抱大众的背景下,“读”和“看”的界限似乎日渐模糊起来。入“网”者众,正如一位著名诗人的著名短诗:“生活网。”技术的战车把新媒介数码技术送进人间,使昔日“纸面”凝聚的诸多艺术的神圣性不断被“界面”的感觉颠覆和碾轧。看图被称为“读图”,而这里的“读”已不再意味着欣赏的深度。眼睛在网上快速、便捷的“暴走”,替代着以往细嚼慢咽似的传统阅读,这应该说是一种阅读的革命。 (摘编自铁凝阅读的重量) 材料二: 与文字阅读不同的是,人们在阅读图像出版物时既不需要在“既有的轨道”中理解文本的意义,也不需要遵守传统逻辑的同一律、矛盾律与排中律。久而久之,人类便形成了一种“读图的逻辑”:整体观看。事实上,阅读文字

17、与阅读图像的视线投射方式是截然不同的。当人们在阅读文字时,习惯于将视线聚焦到每一个字词上,然后按照从左到右或由上至下的顺序移动视线,在字与字、句与句的联结中获取信息,这就是我们所说的“逐字逐句地读”。但是,当人类面对图像时,其视线往往不会聚焦到某一个点,而是整体性地投射至全部视觉元素,在各个视觉元素的结合、互动与交融中领会图像意义。倘若说文字阅读是字与字“相加”,那么图像阅读便是元素与元素的“相乘”。视觉形象远远不止于对感性材料的机械复制,而是针对现实赋予观者一种创造性的领悟,这种领悟蕴藏着丰富的形象力、创新力。正是由于阅读逻辑的转化,图像在人类思维活动中的比重才得以提升,视觉思维也在读图的实

18、践中慢慢壮大,促进了读者的灵感闪现和意义顿悟。 (摘编自刘晓荷、董小玉读图时代的阅读嬗变与出版调适) 材料三: 语言是线性的、抽象的和思考性的,语言的阅读不但给读者以反思的可能性,而且为读者自己的想象提供了更多空间。相比之下,影视图像的传递是单向的,是从影视作品到观众,它培育了观众的被动型接受;另外,影像的动感超越了文字的静态特性,提供了感性直观的当下体验,同时也取消了观众掩卷沉思的契机。显然,文字性的静观体验被影像动态的感性直观所取代。视觉文化时代的法则是:人们爱看图像更胜于文字。道理很简单,看图是直觉的、快感的和当下的;与文字相比,图像显然更具诱惑力。我们似乎正在冷落那种独自沉思的阅读状态

19、,失去对文字阅读的热爱!这便使得图像的狂欢成为新的文化仪式! (摘编自周宪重建阅读文化 7.下列对材料中“文字阅读”的相关理解,不正确的一项是()。 A.文字阅读习惯于将视线聚焦于文字,按照文字排列的先后顺序,移动视线。 B.文字阅读是字与字“相加”,从字词与字词、句子与句子的关系中获取信息。 C.语言是线性的、抽象的,可引人深思,文字阅读给读者以想象空间和反思的可能。 D.文字阅读是单向的,需要遵循传统逻辑、安安静静地体验、细嚼慢咽、掩卷沉思。 8.下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是()。 A.网络时代,读“屏”多于读书,“输入”代替书写,图像阅读和文字阅读变得越来越相似,“读”和

20、“看”的界限似乎日渐模糊起来。 B.有一位著名诗人早就预见了网络时代的到来,他写了一首著名短诗,“生活网”,明确告诉我们上网的人越来越多,生活已然网络化。 C.技术的战车把新媒介送进人间,不断颠覆和碾轧印刷媒介;印刷媒介长期积累起来的权威性和神圣性,正在逐步被网络媒介所消解。 D.视觉文化时代,人们爱看图像更胜于文字,正在失去对文字阅读的热爱,而转向对图像阅读的狂欢,甚至要为此举行一种新的文化仪式。 9.概括材料二和材料三有关图像阅读的不同特点。 (1)材料二:_(2)材料三:_ 【答案】7.D8.C 9.材料二说明图像阅读的特点:整体性(“互动与交融”或“元素与元素的相乘”),有一种创造性的

21、领悟。.材料三突出影视图像阅读的特点:被动接受,感性直观的当下体验(或“直觉的、快感的和当下的”)。 【解析】 【7题详解】 本题考查对文中词语或重要概念的理解能力。要做好这种题,首先要审清题干要求,看看选项有无答非所问或题干与选项信息不同类的情形,若是这类问题选项本身一般没有错误,却按照对照原文寻找表述错误或者曲解文意的方法等于缘木求鱼,费力不讨好;本题四个选项可谓开门见山紧紧扣住题干“文字阅读”而言,可见并非上述问题,接下来就按照提取文本信息与选项对照的思路进行分析即可。 D项,“文字阅读是单向的”表述错误。原文信息是“语言是线性的、抽象的和思考性的,语言的阅读不但给读者以反思的可能性,而

22、且为读者自己的想象提供了更多空间。相比之下,影视图像的传递是单向的,是从影视作品到观众,它培育了观众的被动型接受”,可见选项曲解文意,正确的理解应该是“文字阅读是双向的”“影视图像的传递是单向的”。 故选D。 【8题详解】 本题考查学生对文本内容的理解和分析能力。做这种题,通常是先整体把握文意,获取作者的观点或态度;然后根据选项的表述,仔细地推敲和琢磨。要做好此类型,平时应该积累易错类型及常见问题,比如判断绝对,时态有误,杂糅、遗漏、多余信息,偷换概念等等。 A项,“图像阅读和文字阅读变得越来越相似”表述有误。原文信息是“我们似乎正在冷落那种独自沉思的阅读状态,失去对文字阅读的热爱!”“正是由

23、于阅读逻辑的转化,图像在人类思维活动中的比重才得以提升,视觉思维也在读图的实践中慢慢壮大”“网络时代,读屏多于读书”,可见二者并非变得越来越相似。 B项,“有一位著名诗人早就预见了网络时代的到来明确告诉我们”错误。原文表述为“正如一位著名诗人的著名短诗:生活网。”可见“预见了网络时代的到来”无中生有,过度解读,只能说使用比喻生动形象地表现了网络时代的特点;另外寥寥三字具有言简义丰委婉含蓄的特点,自然不能说“明确告诉”。 D项,“正在失去对文字阅读的热爱,甚至要为此举行一种新的文化仪式”错误。原文表述是“我们似乎正在冷落那种独自沉思的阅读状态,失去对文字阅读的热爱!这便使得图像的狂欢成为新的文化

24、仪式!”可见选项遗漏了“似乎”,曲解文意,把推断、揣测说成绝对、肯定;文化仪式相关的表述也背离文意。 故选C。 【9题详解】 本题考查学生提取、筛选、整合、梳理探究作品中重要信息的能力。做这种题,首先要通读全文,全面提取信息,然后快速筛选出相关的段落或文句,根据题干要求进行梳理和探究,接着做出精准地整合;最后用简洁明了的文字进行归纳和概括。题干为:概括材料二和材料三有关图像阅读的不同特点。明确了答题区域为材料二、三,答题要求为“概括”,答案要点为“特点”,作答时力求条理清晰、分点作答。 首先理解综合或总说部分:答案(1)中“图像阅读的特点”属于对材料二相关内容的概括归纳,答案(2)中“突出影视

25、图像阅读的特点”属于对材料三中心话题的整合理解。 然后分析第(1)点的具体内容: 答案“整体性(互动与交融或元素与元素的相乘)”源自材料二“久而久之,人类便形成了一种读图的逻辑:整体观看。但是,当人类面对图像时,其视线往往不会聚焦到某一个点,而是整体性地投射至全部视觉元素,在各个视觉元素的结合、互动与交融中领会图像意义。倘若说文字阅读是字与字相加,那么图像阅读便是元素与元素的相乘。” 答案“有一种创造性的领悟”源自材料二结尾部分“视觉形象远远不止于对感性材料的机械复制,而是针对现实赋予观者一种创造性的领悟,这种领悟蕴藏着丰富的形象力、创新力”。 第(2)点的具体内容: 答案“被动接受”源自材料

26、三“相比之下,影视图像的传递是单向的,是从影视作品到观众,它培育了观众的被动型接受”。 答案“感性直观的当下体验(或直觉的、快感的和当下的)”,源自材料三结尾处“视觉文化时代的法则是:人们爱看图像更胜于文字。道理很简单,看图是直觉的、快感的和当下的;与文字相比;图像显然更具诱力。我们似乎正在冷落那种独自沉思的阅读状态;失去对文字阅读的热爱!这便使得图像的狂欢成为新的文化仪式!” 【点睛】阅读题目设干扰项的方法有: 1故意将“未然”表述或推断为“已然”。 2故意将“主要的”(主要矛盾、主要方面、主要原因)和“次要的”(次要矛盾、次要方面、次要原因)倒置。 3故意将“部分”(对部分事物情况判断)表

27、述为“整体”(对某种同类属性的所有事物情况的判断)。 4故意将“前期”和“后期”顺序颠倒。 5故意将“选择”(具备其中一个原因或条件即可)表述为“兼备”(必须同时具备多个原因或条件)。 6故意将“肯定”和“否定”颠倒。 7故意将“原因”和“结果”颠倒,或强加因果。 8故意将“此”和“彼”颠倒。 9故意凭空捏造,将“无据”表述成“有据”。 10故意将客观的内容进行夸大。夸大其功能和效用。 以上“十个注意”要在具体的阅读训练中多加留意。 (二)(20分) 阅读下面的文字,完成各题。 雪 苏康斯坦丁.帕乌斯托夫斯基 彼得洛芙娜搬来一个月后,波塔波夫老人就去世了。这座房子里就剩下彼得洛芙娜和她的女儿瓦

28、丽娅。 这座只有三个房间的小屋坐落在山上,小屋后面是一座凋零的花园。 离婚后的彼得洛芙娜离开莫斯科以后,在很长一段时间里都不习惯这座空旷的小城。可是回莫斯科已经不可能了。她在这座小城的军医院找了事做,受伤的心也就暂时安定下来了。 渐渐地,她有点喜欢上这座小城了,喜欢上了这小城冬日里洁白、温柔的雪。她渐渐习惯了小屋里摆放着的那架走了调的钢琴,习惯了挂在墙上的那些业已发黄的照片。 她知道老人有一个儿子,如今正在黑海舰队上服役。桌上有一张他的照片。有时,她会拿起他的照片,端详一番,她总是隐约觉得似乎见过他,可是,是在哪里呢?是什么时候的事呢? 水兵那双安详的眼睛仿佛在问:“喂,怎么样?难道您真的想不

29、起来,我们是在哪里相会的吗?” 冬天到来之后,陆续有写给波塔波夫老头的信寄来。彼得洛芙娜把这些信都叠放在书桌上。有一天夜里,她醒了过来。窗外的白雪发出昏暗的光亮。她点燃桌上的蜡烛,小心地抽出一封信,拆开了信封,环顾了片刻,便读了起来。 “亲爱的老爷子,”她念道,“我从战场上下来已经在医院里躺了一个月了。伤不是很重。总的来说,伤快要养好啦。” “爸爸,我常常想起你,”她接着念下去,“我也常常想起我们家这座小屋,但这些离我似乎都非常遥远。我只要一闭上眼睛,立刻就会看到:我好像正在推开小门,走进花园。这是在冬天,白雪皑皑,可是通向那座旧亭子的小径被清扫得干干净净,钢琴当然已经修好啦,你把那些螺旋状的

30、蜡烛插在了烛台上。钢琴上摆着的还是那些曲谱:黑桃皇后序曲和抒情曲为了遥远的祖国的海岸。门上的铃还响吗?我走的时候还是没来得及把这修好。我难道还能再见到这一切吗?我明白,我在保卫的不仅是整个国家,也在保卫这个国家里的每一个角落,包括我们家的花园小屋。 “我出院后,会有一个很短的时间回家探亲。我还不能确定。不过最好别等。” 她思忖,或许就在这两天内,这个陌生人就会从前线回来。 一大早,彼得洛芙娜就吩咐瓦丽娅拿起木铲去清理通向山坡上那座亭子的小径。这座亭子已经非常破旧了。彼得洛芙娜修理好了门铃,她按了按门铃,门铃响了起来,声音很大。她显得格外精神,面色绯红,说话嗓门特别大。她从城里请来了一位老技师,

31、他修好了钢琴,说这确是一架好钢琴。 老技师走了之后,彼得洛芙娜小心翼翼地从抽屉翻找出一包粗粗的螺旋状蜡烛。她把蜡烛插到了钢琴架上的烛台上。晚上,她点燃蜡烛,坐到钢琴前,顿时,整个房子都充满了音乐声。 还在火车上,波塔波夫中尉就算好了,留给他待在父亲那儿的时间不超过一昼夜。火车是下午到达小城的。就在车站,中尉从认识的站长那儿了解到,父亲已经在一个月前去世了,如今在这座屋里住着的是一个带着女儿从莫斯科来的陌生的女歌唱家。站长建议中尉就别回家去了。 中尉沉默了一会,说了声“谢谢”,便走了出去。站长看着他的背影,摇了摇头。 穿过小城,一片暮霭中,波塔波夫终于走到了房子跟前。小心翼翼地打开小门,可是小门

32、还是咯吱地响了一声。花园仿佛抖动了一下。树枝上有雪花簌簌飘落,沙沙作响。他环视四周。雪地里,一条已打扫干净的小径通向旧亭子,他不知不觉地走到了亭子里,把手放在年代已久的栏杆上。远方,森林的尽头,天空雾蒙蒙一片,呈现出粉红色的霞光,大概是月亮在云层后面慢慢升起的缘故。 “怎么会是这样?”波塔波夫一脸茫然,轻声地自言自语道。 不知是谁小心翼翼地拍了拍波塔波夫的肩膀。他回过头去。在他身后站着一位年轻的女人。“进屋吧,别在这站着。”女人轻轻说。波塔波夫一言不发。女人拽着他的袖口,沿着打扫干净的小径走向小木屋。快到台阶的时候,波塔波夫停了下来,感到喉咙里一阵痉挛,几乎喘不上气来。女人还是那样轻柔地说道:

33、“没关系。请您别拘束。很快就会过去的。” 他进了屋子。整个晚上波塔波夫都无法消除一种奇怪的幻觉,仿佛他处在一种飘然的、影影绰绰的,但却十分真实可靠的梦境中。钢琴、蜡烛屋子里的一切都如他当初想看见的一样。 彼得洛芙娜坐到钢琴前,小心翼翼地弹奏了几曲,转过身,对波塔波夫说: “我觉得我好像在哪儿见过您。” “也许吧,”波塔波夫答道,“不过,想不起来啦。” 几天之后,彼得洛芙娜收到了波塔波夫写来的信。 “我当然记得我们是在哪里相逢的,”波塔波夫写道,“可是我不想在家里对您说。您还记得1927年在利瓦季亚吗?在一条小道上,我只看了您一眼,您的倩影就永远刻在了我脑海里。当我看着您的背影远逝,我就知道,您是会让我的一生发生改变的人。可我当时不知为什么就是没有追上去。在这条小道上,我只看了您一眼,就永远失去了您。不过,生活看来对我还是很宽厚的,让我又遇上了您。如果能有一个美满的结局,如果您需要我的生命,那它当然是属于您的

- 温馨提示:

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。

2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。

3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。

4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。

5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。

6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。

7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

- 2020【企业咨询】行业前景分析投资调研课件

- 2020、6《民法典》资深律师解读宣讲课件

- 2020《推广普通话主题班会》课件

- 1205史剑波《纪昌学射》教学ppt课件

- 1981-1990诺贝尔生理或医学奖课件

- 2020【CDMO】行业前景分析投资调研课件

- 2020-2021年A股投资策略报告课件

- 2020【自助售货机】行业前景分析投资调研课件

- 刘姥姥进大观园PPT部编版9上课件

- 2020-2021年创新说课大赛获奖作品:教师说课比赛:等差数列课件

- 婚姻家庭与继承法课件

- 2020-2021年85、95后宝妈人群洞察课件

- 青少年的同伴关系

- 2020-2021年创新说课大赛获奖作品:教师说课比赛:等差数列的前n项和课件

- 青少年用眼健康知识讲解