社会心理学复习大纲(南开大学版)修订版

社会心理学复习大纲(南开大学版)修订版

《社会心理学复习大纲(南开大学版)修订版》由会员分享,可在线阅读,更多相关《社会心理学复习大纲(南开大学版)修订版(10页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

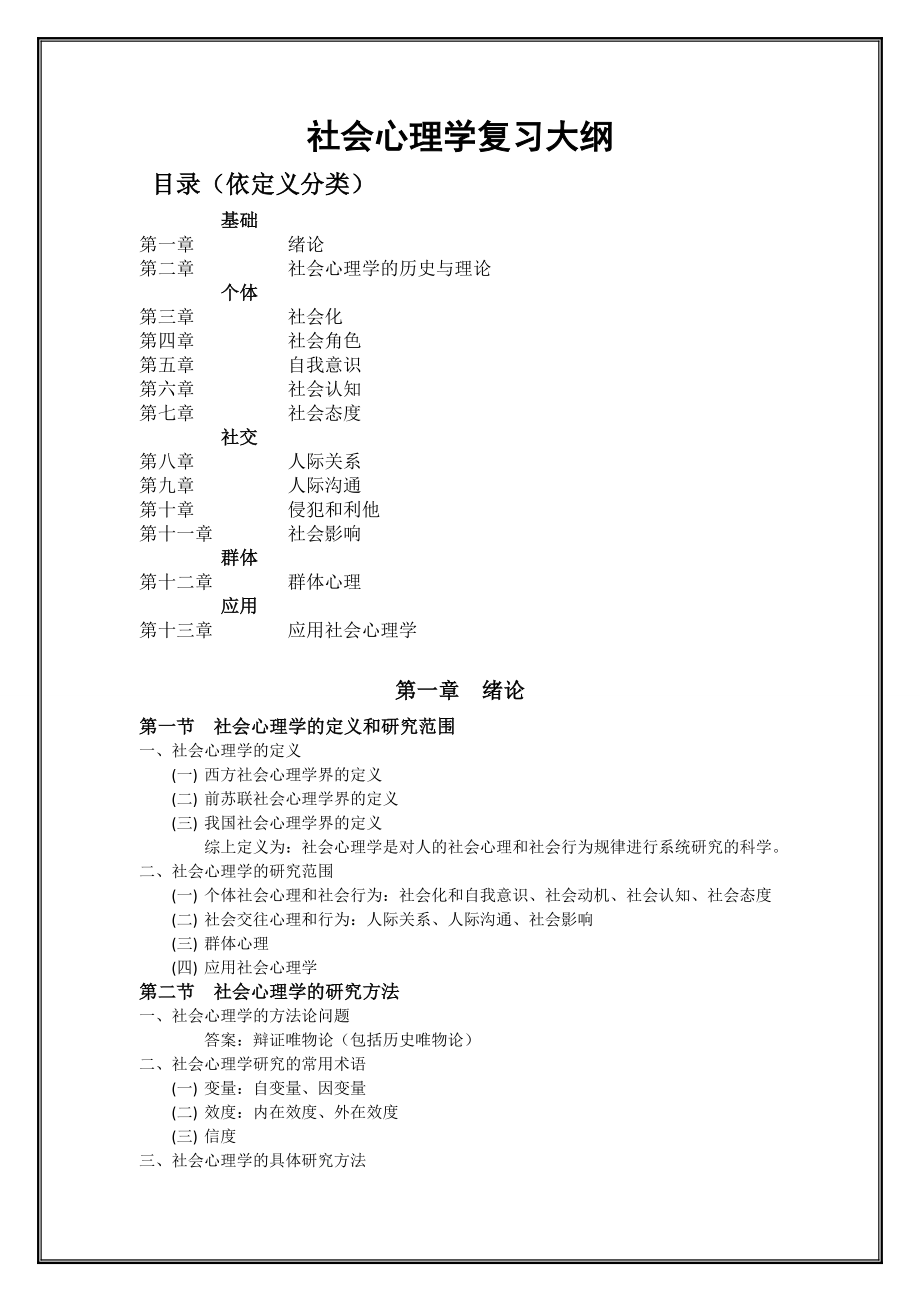

1、社会心理学复习大纲目录(依定义分类)基础 第一章 绪论第二章 社会心理学的历史与理论个体第三章 社会化第四章 社会角色第五章 自我意识第六章 社会认知第七章 社会态度社交第八章 人际关系第九章 人际沟通第十章 侵犯和利他第十一章 社会影响群体第十二章 群体心理应用 第十三章 应用社会心理学第一章 绪论第一节 社会心理学的定义和研究范围一、 社会心理学的定义(一) 西方社会心理学界的定义(二) 前苏联社会心理学界的定义(三) 我国社会心理学界的定义综上定义为:社会心理学是对人的社会心理和社会行为规律进行系统研究的科学。二、 社会心理学的研究范围(一) 个体社会心理和社会行为:社会化和自我意识、社

2、会动机、社会认知、社会态度(二) 社会交往心理和行为:人际关系、人际沟通、社会影响(三) 群体心理(四) 应用社会心理学第二节 社会心理学的研究方法一、 社会心理学的方法论问题答案:辩证唯物论(包括历史唯物论)二、 社会心理学研究的常用术语(一) 变量:自变量、因变量(二) 效度:内在效度、外在效度(三) 信度三、 社会心理学的具体研究方法(一) 观察法:一般观察法、参与观察法(二) 实验法:实验室实验法、自然实验法、现场实验法(三) 调查法:访谈法、问卷法(四) 档案研究法四、 社会心理学研究中的偏向及伦理问题(一) 偏向问题:研究者的偏向、被试者的偏向(二) 伦理问题第二章 社会心理学的历

3、史与理论第一节 社会心理学的形成历史一、 社会心理学的孕育时期:苏格拉底和柏拉图、亚里士多德二、 社会心理学的形成时期:德国的民族心理学、法国的群众心理学、英国的本能心理学三、 社会心理学的确立时期:奥尔波特与实验社会心理学、乔治米德的社会学传统第二节 近八十年来社会心理学的发展一、 第二次世界大战及战后的社会学理学二、 社会心理学的现状第三节 社会心理学的理论一、 精神分析理论(弗洛伊德、荣格、阿德勒、霍妮、弗洛姆)二、 符号互动理论(乔治米德、赫伯特布卢默)三、 社会学习理论(斯金纳、霍尔、班杜拉)四、 社会认知理论(勒温、海德、纽卡姆、凯利)第三章 社会化第一节 社会化的含义一、 社会化

4、的定义社会化是个体通过与社会的交互作用,适应并吸收社会的文化,成为一个合格的社会成员的过程。二、 社会化的种类(一) 儿童期的社会化(二) 青春期与青年期的社会化(三) 成人期的社会化(四) 继续社会化与再社会化三、 社会化的内容(一) 政治社会化(二) 道德社会化(三) 性别角色社会化第二节 社会化的因素一、 遗传因素:基本特征、男女性别、单胎还是多胎二、 社会环境因素(一) 社会文化(二) 家庭:宠爱型、放任型、专制型、民主型(三) 学校(四) 同辈群体(五) 大众传播媒介(六) 计算机网络第三节 社会化的理论一、 精神分析学说的观点(一) 弗洛伊德的观点:本我、自我、超我(二) 艾里克森

5、的观点(将人生发展分为8个阶段)二、 认知发展论的观点(一) 皮亚杰的道德发展理论(二) 柯尔伯格的道德发展理论(3水平6阶段):前习俗水平、习俗水平和后习俗水平三、 社会学习理论(班杜拉)四、 正常成熟论(格塞尔)五、 群体社会化理论(哈里斯)六、 解释理论(乔治米德、科赛洛)第五章 自我意识第一节 自我意识的一般内涵一、 自我意识的定义自我意识三种成份:自我认知、自我情感、自我意向二、 自我意识的内容(一) 生理自我、社会自我、心理自我(二) 现实自我、理想自我(三) 公我意识、私我意识(四) 现在的自我、可能的自我三、 自我觉知和自我意识第二节 自我意识的发生和发展一、 生理和心理能力的

6、发展与自我意识的发生(一) 自我意识发生的标志:物我知觉分化、人我知觉分化、有关自我的词的掌握(二) 生理和心理能力的发展与自我意识的发展二、 自我意识在社会互动中形成和发展三、 影响自我意识形成和发展的社会因素(一) 社会经济地位(二) 社会文化环境(三) 家庭(四) 角色扮演(五) 他人的评价(六) 参照群体第三节 自我过程一、 自我评价(一) 社会比较(二) 自我估价二、 自我增强(一) 向下的社会比较(二) 选择性遗忘(三) 有选择地接受反馈(四) 缺陷补偿(五) 自我防御性归因(六) 自我设障三、 自我表现(一) 自我表现的原因(二) 自我表现对社会互动的意义第四节 自我的认知表征一

7、、 自我图式二、 可能自我三、 自我不一致第六章 社会认知第一节 社会认知概述一、 社会认知的定义社会认知是个体在与他人的交往过程中,观察、了解他人并形成判断的一种心理活动。二、 社会认知的特征(一) 选择性(二) 互动性(三) 防御性(四) 认知的完型特性三、 社会认知的图式 (一) 图式的含义和分类图式是有关某一概念或刺激的一组有组织、有结构的认知。分类:人的图式、自我图式、角色图式、事件图式(二) 图式在社会认知中的作用:帮助记忆、帮助自动化推论、增加信息、包含情感、启动效用第二节 社会认知的基本范围一、 对他人外部特征的认知(一) 仪表的认知(二) 表情的认知:面部表情、身段表情、眼神

8、、言语表情二、 对他人性格的认知三、 对人际关系的认知第三节 影响社会认知的因素一、 认知者因素(一) 原有经验(二) 价值观念(三) 情感状态(四) 认知偏差:光环作用、相似假定作用、类化原则、积极偏见、隐含人格理论、首因效应和近因效应二、 认知对象因素(一) 魅力(二) 知名度(三) 自我表演三、 认知情境因素(一) 空间距离(二) 背景参考第四节 印象的形成一、 印象形成的一般规则(一) 一致性(二) 评价的中心性(三) 中心特性作用二、 印象形成的基本模式(一) 平均模式(二) 增加模式(三) 对上述两种模式分析(加权平均模式)第五节 社会认知的归因理论一、 海德的朴素心理学二、 维纳

9、的归因理论三、 琼斯和戴维斯的对应推论说四、 凯利的归因理论(三度理论)五、 归因偏差(一) 过高估计内在因素(二) 行为者和观察者的归因分歧(三) 忽视一致性信息(四) 自我防御性归因第七章 社会态度第一节 态度概述一、 态度的定义及其特性(一) 态度的定义态度指个体自身对社会存在所持有的一种具有一定结构和比较稳定的内存心理状态。(二) 态度的特性:社会性、主观经验性、动力性二、 态度的构成要素:认知、情感、行动三、 态度与有关概念的区分(三) 态度与价值观(四) 态度与信念第二节 态度理论一、 强化论观点(一) 古典条件反射理论的研究(度布)(二) 操作性条件反射理论的研究(希尔苏姆)(三

10、) 学习理论的研究二、 认知论观点(一) 紧张缓解理论研究(费斯汀格)(二) 归因理论的研究(三) 社会判断理论(谢里夫、霍夫兰德)三、 功能理论(卡茨、史密斯):工具性、调适性或功利性的功能;自我防御的功能;认识的功能;价值表达的功能四、 态度改变三阶段理论(科尔曼):服从、认同、内化第三节 态度的测量一、 量表法(一) 等距量表(瑟斯顿)(二) 总加量表(利克特)(三) 语义分化量表(奥古德、苏西)二、 问卷法:开放式、封闭式三、 投射法四、 行为观察法五、 生理反应法第四节 态度的形成与改变一、 态度的形成(一) 环境因素的影响:社会环境、家庭、同伴、团体(二) 个体的学习:古典条件作用

11、理论与联想学习、工具性条件作用理论与强化学习、模仿与观察学习二、 态度的改变(一) 劝说宣传法:传播者的特性、信息的传播、被劝说者因素、情境因素(二) 角色扮演法(三) 团体影响法(四) 活动参与法第五节 偏见一、 产生偏见的原因(一) 社会群体间的利害冲突(二) 社会化(三) 个体的人格和心理因素二、 偏见产生的结果(一) 自我实现预言(二) 性别角色(三) 疏离三、 偏见的消除1. 消除刻板印象2. 增加平等的、个人间的接触3. 共同命运与合作奖励4. 制定有助于消除偏见的社会规范第八章 人际关系第一节 人际关系概述一、 人际关系的含义人际关系是人们在共同活动中彼此为寻求满足各种需要而建立

12、起的相互间的心理关系。特征:个人性、直接性、可感性、情感性。二、 人际关系产生的社会心理学基础(一) 亲和需要:恐惧与亲和需要、焦虑与亲和需要(二) 人际关系的报酬(三) 摆脱寂寞三、 人际关系的建立和发展(一) 人际关系的状态:零接触 单向注意 双向注意 表面接触 轻度卷入 中度卷入 高度卷入(二) 人际关系的发展与自我暴露1. 人际关系的发展过程:定向阶段、情感探索阶段、情感交流阶段、稳定交往阶段2. 自我暴露与自我分层:第一层是自我最表层水平、第二层是对事物的看法和态度、第三层是自我的人际关系和自我概念状况、第四层是自我的最深层次,隐私部分第二节 人际关系的理论一、 人际关系的三维理论(

13、舒茨):包容需要、控制需要、情感需要二、 社会交换理论(霍曼斯)三、 公平理论第三节 人际吸引一、 人际吸引的基本原则(一) 互惠原则(二) 得失原则(三) 联结原则二、 人际吸引的影响因素(一) 熟吸性(二) 接近性(三) 相似性与互补性(四) 个人特征:能力、外表吸引力、个性品质、致命吸引力第四节 爱情一、 爱情的含义(一) 爱情与喜欢的区别(二) 爱情的行为与体验二、 爱情的类型(哈特菲尔德:同伴式的爱情、激情式的爱情;李Lee:6种)三、 爱情三角形理论(斯腾伯格):亲密、激情、承诺第五节 人际关系的改善一、 对待不满的策略:真诚、忽视、退出、表达二、 建设性争吵三、 T小组训练法(勒

14、温)第九章 人际沟通第一节 人际沟通概述一、 人际沟通的含义人际沟通是社会中人与人之间的联系过程,即人与人之间传递信息、沟通思想和交流情感的过程。二、 人际沟通的工具(一) 言语符号系统1. 语言的分类:书面语言、口头语言2. 言语的社会功能:认知、行为、情感、人际、调节功能3. 语言的复杂性和策略性(二) 非言语符号系统:视 动符号系统、时 空组织系统、目光接触系统、辅助语言系统三、 人际沟通的必要条件四、 影响人际沟通的因素(一) 影响信息来源的因素(二) 影响信息的因素(三) 影响信息渠道的因素(四) 影响接收者的因素五、 人际沟通的障碍(一) 地位障碍(二) 组织结构障碍(三) 文化障

15、碍(四) 个性障碍(五) 社会心理障碍六、 人际沟通的功能(一) 协调作用:协调情感、协调动作(二) 保健作用(三) 形成和发展社会心理的作用第二节 人际沟通过程分析一、 人际沟通心理分析(一) 沟通动机(二) 对信息的选择(三) 对信息的理解二、 人际沟通动作分析(贝尔斯)第三节 人际沟通的分类一、 按照沟通线路分类(一) 单向沟通和双向沟通(二) 上行沟通、下行沟通和平行沟通二、 按照沟通方式分类(一) 假相倚、非对称性相倚、反应性相倚和彼此相倚(二) 工具式沟通和情感式沟通(三) 正式沟通和非正式沟通(四) 口头沟通和书面沟通三、 按照沟通网络的分类(一) 正式的沟通网络:轴型沟通、Y型

16、沟通、链型沟通、园型沟通、全渠道式沟通(二) 非正式的沟通网络:单线型、集束型、流言型第十章 侵犯和利他第一节 侵犯行为一、 什么是侵犯行为 侵犯行为是指个体违反了社会主流规范的、有动机的、伤害他人的行为。二、 侵犯行为的类别(一) 方式:言语侵犯、动作侵犯(二) 动机:报复性侵犯、工具性侵犯(三) 广义侵犯、狭义侵犯三、 侵犯行为是不是本能(一) 本能:威廉詹姆斯、弗洛伊德、康拉德洛伦兹(二) 非本能:班都拉的社会学习理论四、 有关侵犯的生物学解释(一) 动物行为学(二) 生物进化学(三) 行为遗传学(四) 激素活动说五、 挫折 侵犯理论(多拉德、米勒)(一) 挫折 侵犯理论及其实验研究(巴

17、克尔)(二) 挫折 侵犯理论的修正(米勒、伯克威茨)六、 社会学习理论(班杜拉)(一) 模仿学习(二) 侵犯与大众传播七、 侵犯行为的转移与消除(一) 宣泄(二) 习得的抑制:社会规范的抑制、痛苦线索的抑制、对报复的畏惧(三) 置换(四) 寻找替罪羊第二节 利他行为一、 什么是利他行为利他行为指对别人有好处,没有明显自私动机的自觉自愿行为。二、 利他行为研究的范畴(一) 人们在看到陌生人限于困境时,所表现出来的助人行为(二) 人们制止或干预犯罪的行为(三) 个人约束自己不做出越轨的行为(四) 偿还行为三、 利他行为的唤起:紧急情况、求助者的需要、助人者的能力四、 利他行为的得与失五、 求助者的特点:求助者的能力、性别、旁观者与求助者的交往、外貌、人品、责任六、 助人者的特点和当时的心境(一) 家庭中的社会化和榜样的作用(二) 人格因素(三) 利他者的性别差异(四) 利他者心境的作用七、 影响利他行为的因素(一) 利他行为的生物学基础(二) 自然化境对利他行为的影响(三) 社会环境对利他行为的影响:旁观者数量、对情境的社会性定义(四) 社会文化对利他行为的规范

- 温馨提示:

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。

2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。

3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。

4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。

5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。

6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。

7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。