人教版一年级数学下册易错题归纳

人教版一年级数学下册易错题归纳

《人教版一年级数学下册易错题归纳》由会员分享,可在线阅读,更多相关《人教版一年级数学下册易错题归纳(19页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

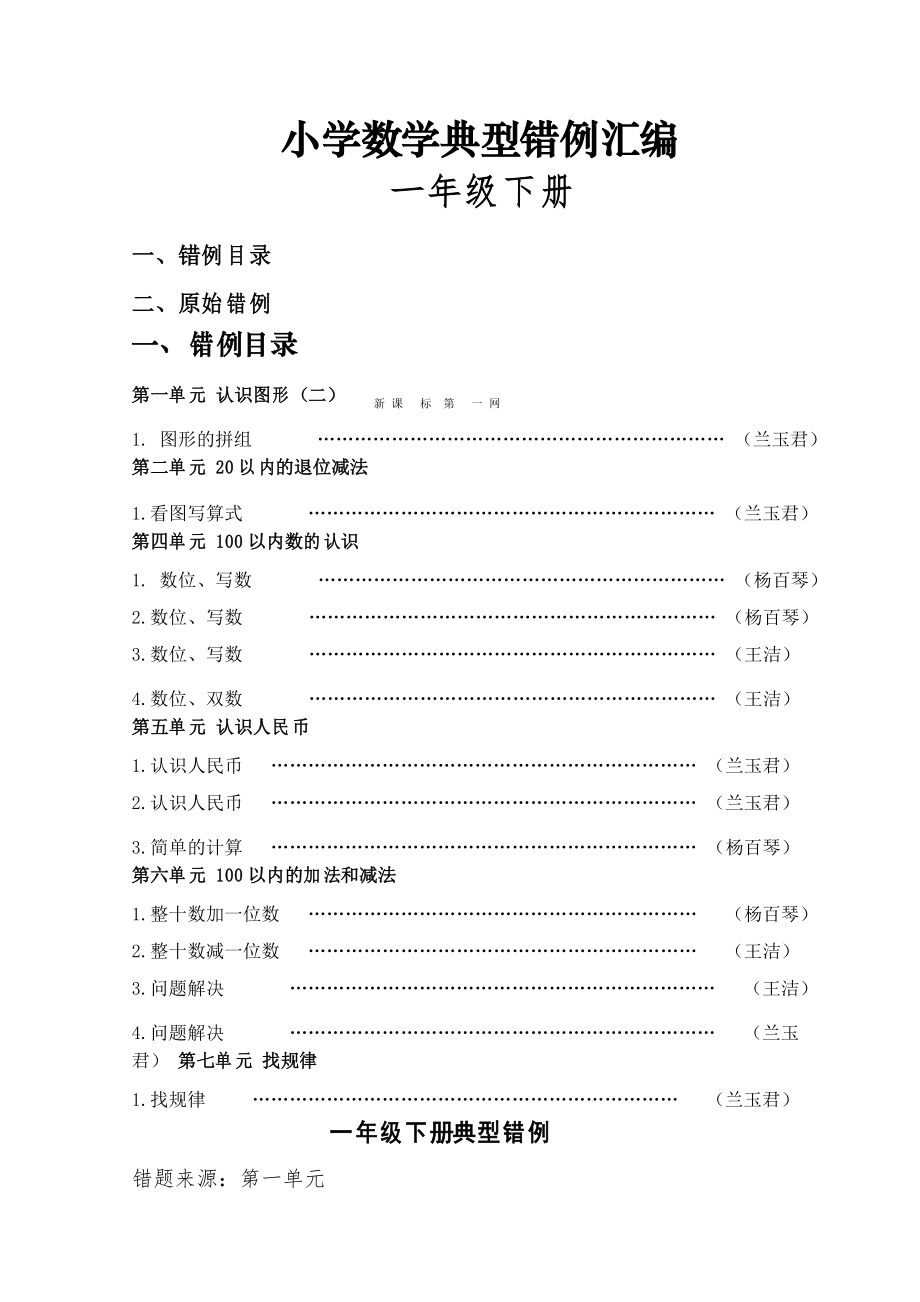

1、小学数学典型错例汇编 一年级下册一、错例目录二、原始错例一、错例目录第一单元 认识图形(二)新 课 标第 一 网1. 图形的拼组 (兰玉君) 第二单元 20 以内的退位减法1.看图写算式 (兰玉君) 第四单元 100 以内数的认识1. 数位、写数 (杨百琴)2.数位、写数 (杨百琴)3.数位、写数 (王洁)4.数位、双数 (王洁) 第五单元 认识人民币1.认识人民币 (兰玉君)2.认识人民币 (兰玉君)3.简单的计算 (杨百琴) 第六单元 100 以内的加法和减法1.整十数加一位数 (杨百琴)2.整十数减一位数 (王洁)3.问题解决 (王洁)4.问题解决 (兰玉君) 第七单元 找规律1.找规律

2、 (兰玉君)一年级下册典型错例错题来源:第一单元题目出处:数学书第 6 页相关知识:图形的拼组教学简述:教学基础:学生经历了平面图形和立体图形的拼组过程,感知 了立体图形和平面图形之间的关系。教学用意:强化动手操作能力,培养学生的空间观念典型错题:原题:缺了( )块砖。错解:缺了( 11 )块砖。原因分析:原因 1:从教师的角度讲,教师在教学时太突出强调用画一画“补墙”的方 式来解题,没有抓住题目的侧重点,题目的重点是数出这堵墙缺了几块砖, 而画一画“补墙”的方式其实只是一个辅助手段,但在教学中,教师恰恰 注重了怎么“补墙”,看学生是否将砖块修补好,通过修补好的砖块数,再 来完成填空。原因 2

3、:从学生的角度讲,学生对墙面结构认识不够,有的学生就认为砖块 是平行叠放的。教学建议:建议 1:采用多种手段,得出正确结论。可以用画一画的方法,也可以用手 指丈量、估计的方法,或用每行 5 块砖共 30 块砖,减去好砖的块数 20,从 而得到缺的块数是 10 块。学生只要能得出正确结论,教师都应给予肯定。 与此同时,引导学生进行学习策略的选择和判断。本题主要有两种思路, 其一是直接算出缺的块数,其二是通过总块数减好的块数,求出缺的块数。 两种算法可以相互检验。建议 2:教学时要通过直观的,让学生观察,对比,得出哪几行的砖是一样 的。然后通过动态的演示,让学生知道怎么画?为什么这样画?同时,要

4、让学生自己独立尝试辅助手段,掌握“补墙”的方法,真正了解砖块的分 布结构。一年级下册典型错例错题来源:第二单元题目出处:课堂作业本相关知识:20 以内退位减法教学简述:此题属于20 以内退位减法的问题解决,学生在第一学期积累一些“求差”类简单应用题的经验,如“告诉总数,拿掉多少,求剩下 多少?用减法解。”这一题的表述与已学的知识刚好相反,并且,让学生自 己独立审题、独立解题。典型错题:原题:错解 1:8+9=17错解 2:178=9原因 1:从教材的角度讲,问题的表述方式发生了变化,以往的题目都是把 “剩下的数量”作为要求的问题,而本题是把“剩下的数量”作为已知条 件,把“拿走的数量”作为要求

5、的问题,表述方式正好相反。又因为这题 目出现在单元教学的第三课时,学生学习的重点仍集中在计算的方法上, 所以,作业本随意安排这一改变表述方式的问题,直接导致学生按照原有 的解题方式去解决。原因 2:从学生的角度讲,思维受负迁移的影响(这是错误的主要原因)。 从一些学生看到“剩下 9 颗这个强信息”后,脑子已经自编的(或者说提 取了以往题目)的模型了:“一共有 17 颗,狐狸摘走 8 颗,还剩下 9 颗。” 178=9 的算式也“顺理成章”了。不理解数学问题的解题格式。对于“已 知条件要写在等号的左面,未知的问题要写在等号的右面”理解起来有困 难,他们认为,9(8)=17,所以 178=9。原因

6、 3:从教师的角度讲,在前期“10 以内加减法”和“20 以内不退位 减法”的减法教学中,创设的已知情境过于单一,偏于正向思维,如“已 知总数和减少的部分数,求剩下的部分数”,使学生形成了“解题定势”。 对于数学问题的解题格式没有特别强调,学生没充分理解。教学建议:建议 1. 帮助学生建立多样化的减法情境模型。教材中出现了多样化的减法 情境,但没有出现这种本身带有“顺序性”的减法模型,因此在教学中, 教师要及时补充题型,并且在题型比较中凸显出它们各自的特点。 建议 2. 重视算式结果和问题的比对能力。这是让学生通过比对计算的结果 与要求的问题的意思是否一致,达到自我检查。这一点是解决“那些能够

7、 理解题意,但按照自己思路解题的学生”的重要方法,也是培训学生检查 应用题的着力点之一。一年级下册典型错例错题来源:第四单元题目出处:课本相关知识:数位、写数教学简述:这是第四单元“100 以内数的认识”中“读数、写数”教学后的 一道练习题,学生已会读写两位数,能说出个位、十位、百位的名称,知 道数位的意义。典型错题:错题:猜一猜这个数是几:十位上的数比个位上的数小 5 。错解:61(或 72、83、94)原因分析:原因 1学生思维主要集中在“小 5”,对于“十位上的数比个位上的数小” 没有引起充分注意。导致实际写数时颠倒致错。原因 2学生对数位的理解不正确。教学建议:建议 1明确从右边起第一

8、位是个位,第二位是十位;建议 2引导学生理解“十位上的数比个位上的数小”,明确题目要求。可 以采用举例的方法,让学生明白“个位上的数比个位上的数小”,在此基础 上,明确“十位上的数比个位上的数小 5”;建议 3此题的答案不止一个,为了得出所有符合此题的答案,教师可以引 导学生进行简单的、有条理的推算。如,根据“十位上的数比个位上的数 小 5”,先写出个位上的数最大是 9,十位上的数就是 4,依次写下去,符合 这个条件的数还有 38,27,16。资源链接:强化练习填一填:(1)个位上的数比十位上的数小 5 ( )(2)十位上的数比个位上的数大 3 ( )(3)十位上的数比个位上的数小 7 ( )

9、一年级下册典型错例错题来源:第四单元题目出处:期末复习卷相关知识:数位、写数教学简述:教学基础:学生已经认识了 100 以内的数,认识了数位表中的 个位、十位和百位。教学用意:增进对两位数的认识,增强学生读题、解题的能力。典型错题:原题:一个数,从右边数起,第一位是5,第二位是 4,这个数是( )。 错解:这个数是( 54 )。原因分析:原因 1:学生审题不全面,不少学生在审题时,目光的注视点是“第一位是 5,第二位是 4”,就直接写下了“54”,而没有关注“从右边起”的意思。 原因 2:个别学生对题目不能理解,无法将“从右边起”和“第一位、第二 位”联系起来考虑,也无法与数位顺序表联系起来,

10、所以做题时瞎蒙。 教学建议:建议 1:加强对数位顺序表的教学,明确从右边起第一位是个位,第二位是 十位,第三位是百位。建议 2:较强直观教学。以数位顺序表为基础,鼓励低段的学生碰到类似的 题目时能画一画数位顺序表,再根据题目要求,边读题,边在数位表上写 一写,如:十位个位 (右) 4 5由于低年级的学生直观思维较强,而抽象思维较弱的特点,可以采用一些 画一画、做标记等直观的手段,帮助学生更好得理解和掌握知识。 从右边起,第一位是( )位,第二位是( )位,第三位是( ) 位。一个数,个位上是 7,十位上是 4,这个数是( )。一个数,从右边起,第一位和第二位上是 0,第三位是 1,这个数是(

11、)。一年级下册典型错例错题来源:第四单元题目出处:期末复习卷相关知识:100 以内数的认识教学简述:教学基础:学生已经认识了 100 以内的数,掌握了 100 以内数的排列顺序。教学用意:增进对 100 以内数的排列的认识,渗透估算思想。典型错题:原题:哪个数最接近 70 ?( 68 80 71 )错解: 68原因分析:通过对个别学生的访谈发现,他们在看到题目“最接近 70”这几个字眼的 时候,首先想到的是 70 前面的数,在三个选项中,自然而然地选择了“68”, 并没有逐个去分析每一个数字。由此可以看出,低年级的学生在思考问题 时,缺乏分析问题的全面性,常常受到思维定势的影响而盲目做题。 教

12、学建议:指导学生全面读题,细心解题。在平时的教学中,要强调审题要把题目读 完整,并注意题目中的关键字词的含义。如题目中的关键字是“最接近 70”, 可将这几个字划一划或圈一圈,再从关键字入手,进行分析:最接近 70 的 数,也就是与 70 差距最小的。逐个分析 3 个数字,68 与 70 相差 2,80 与 70 相差 10,而 71 与 70 只相差 1,从而判断出与“70 最接近的是 71”。 针对性练习:选一选,正确的打“”。1.哪个数最接近 59? ( 56 95 61 )2.与 40 差距最小的是几? ( 37 49 42 )3.74 最接近的整十数是几?( 80 70 60 )一年

13、级下册典型错例错题来源:第四单元题目出处:课本相关知识:数位、双数教学简述:少部分学生在学前教育时期已经能区分单数和双数,在第三单 元的学习中,已经认识了百数表和数位表,学生通过观察百数表格,更加 深刻的知道了单数和双数意义。典型错题:原题:有下面一些数:25,27,28,30,43,34,52。写出十位上是 2 的 双数: 。错解:25,27,28。原因分析:从学生的角度讲,基于学生访谈:师:你能读一读这个问题吗?生 1:写出十位上是 2 的双数。师:能说说这里有几个要求吗?生 1:1 个。师:说说看,是什么要求?生 1:十位上是 2(分析:学生审题只注意到第一个要求“十位上是 2”,第二个

14、要求“双数” 并没有引起注意。因此,直接就选择了 25,27,28 这三个数。其实这与学 生的注意力发展有关。如上述错误,低年级学生感知分析的综合水平不高, 在感知一个新事物时,往往忽略了整体,顾此失彼;或者粗略地感知了事 物的整体而忽略了一些重要的细节。因此,他们对问题要求产生一个笼统 的、不精确的初步印象,导致题目意思没看完整的错误。这样的错误占了 25%。)师:你知道什么是双数吗?生 1:(没有回答)师:你能说几个双数给老师听吗?生:,(分析:很明显这位学生对双数和单数的概念模糊不清。这样的错误率也 较高,超出 5。)教学建议建议 1:教学时,在学生审题时划出要求是什么,帮助学生理解问题

15、的组成 结构。分步进行教学:(要求一)师:十位上是 2 的数有哪些?生:25,27, 28(边找边圈);(要求2)师:这三个数中是双数的是几?生:28。建议 2:观察百数表111213121222323132333414243451525356162636717273781828389192939102030404151617181914252627282924353637383934454647484944555657585954656667686964757677787974858687888984959697989995060708090100说说哪些是单数,哪些是双数?单数有什么特点?

16、双数呢?你是怎样记住 双数的?单数呢?1你能找出表格中的单数吗?把这些数圈出来。1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 17 18 1921 22 23 24 25 26 27 28 2931 32 33 34 35 36 37 38 3941 42 43 44 45 46 47 48 4951 52 53 54 55 56 57 58 5961 62 63 64 65 66 67 68 6971 72 73 74 75 76 77 78 7981 82 83 84 85 86 87 88 89203040506070809091 92 93 94 95 9

17、6 97 98 99 1002你能找出表格中的双数吗?把这些数圈出来。1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 17 21 22 23 24 25 26 27 31 32 33 34 35 36 37 41 42 43 44 45 46 47 51 52 53 54 55 56 57 61 62 63 64 65 66 67 71 72 73 74 75 76 77 81 82 83 84 85 86 8718 1928 2938 3948 4958 5968 6978 7988 89203040506070809091 92 93 94 95 96 97 9

18、8 99 100一年级下册典型错例错题来源:第五单元题目出处:课本相关知识:人民币换算教学简述:教学基础:学生已经认识了不同面值的人民币,并且知道了元、 角、分之间的进率。教学用意:使学生对各人民币的面值的关系有新的了解,为进一步用数学 知识解决实际问题做些准备。典型错题:原题:错解:5原因分析:原因 1:从教材的角度讲,“将一种数量转换成两种数量的和”相比“将一 种数量转换成另一种数量”是一个突破,本身就具有不同的组合结构,容 易导致学生出错。原因 2:从学生的角度讲,受思维定势影响,学生容易将此类题目与“将 5 角分别对换成 1 角和 2 角”相混淆,没有理解题目是将一张 5 角同时换成

19、1 角和 2 角,也就是几张 1 角和几张 2 角加起来要等于 5 角这个意思。 教学建议:建议 1:在教学中同时呈现数量转换的不同方式,让学生在比较后再解题, 在解题后进行交流。如 4 角=( )个贰角+( )个壹角,4 角=( )个壹角, 4 角=( )个贰角。建议 2:通过有趣的活动,如采用等价换币的游戏,同一个币值可以有多种换币的中加深如:1 元个贰角,方法,让孩子在活动 对这一难点的理解。 =10 个壹角,1 元=5 1 元=2 个伍角,1 元=1 个伍角+5 个壹角,。从中体会理解将一种数量转换成两种数量的和 或者转换成另一种数量的不同点。资源链接:1.说一说题意。 2 张 这道题

20、是什么意思?能换( ) 张和( )张 。2.学生进行练习,鼓励学习能力较弱的学生用列式的方式帮助自己解题。 3.让学生尝试练习。一年级下册典型错例错题来源:第五单元题目出处:单元试卷相关知识:人民币换算教学简述:在学习这个内容之前学生已掌握的相关数学知识有 20 以内加减 法、100 以内的不退位减法以及 100 以内的不退位减法。学生对人民币相关知识的认知程度:大部分学生知道有元和角的相关面值 的人民币,对“分”比较陌生,极少部分学生能说出各种面值的人民币。 典型错题:原题:迪迪有下面一些钱,他买一盒 5 元的巧克力,可以怎样付钱?一张 5 元二张 2 元一张 1 元一张 5 角二张 2 角

21、一张 1 角错解 1:一张 1 元和一张 4 元 (本错解错误率约 12.2%)错解 2:一张 2 元和一张 3 元(本错解错误率约 9.2%)原因分析:原因 1:从学生的角度讲,学生对不同面值人民币的认识比较模糊。受年龄、 生活经验和思维的影响,学生无法正确认知 13 种面值的人民币。原因 2:从教师的角度讲,教师在实际教学中对不同面值人民币的认识教学 过程过于简单,使学生无法形成全面的、正确的、深刻的记忆。同时,本 题属于开放性题目,涉及解题策略的选择,需要加强培养学生的有条理思 维,否则,学生就容易出错。教学建议:建议 1:鼓励学生在日常生活中去认识和初步使用人民币,建立基本的感知 基础

22、(这点可在学期初向学生和家长建议进行数学实践活动“生活中 的数学”,积累经验)。建议 2:在教学过程中,可提供整套人民币,让学生看一看,摸一摸,比一比,尽量让学生通过实物观察和研究的方式认识人民币。在学生自主探究 的基础上,共同研究得出人民币面值的规律是:人民币的单位有元、角、 分,但面值数字都为 1、2、5(100 元可以理解为较大币值的需要),共计 13 种币值。建议 3:重视在实践活动中(如购物游戏或兑换游戏)熟悉各种币值之间的 关系,突出“同一个币值可以兑换成各种币值的和”,体现出兑换方式的不 同。在这个过程中,让学生理解到兑换中的限制性,即在 13 种人民币的面 值里进行。一年级下册

23、典型错例错题来源:第五单元题目出处:课本相关知识:人民币的换算教学简述:教学基础:学生已认识了各种面值的人民币以及单位元、角、 分和它们的进率,能进行简单地换算。X k B 1 . c o m教学用意:增进元、角、分三者之间的进率关系,对人民币能够进行简单 地换算,并能进行简单地购物。典型错题:原题:8 角+5 角=( )角=( )元( )角错解:8 角+5 角=( 13 )角=( 8 )元( 5 )角原因分析:受直觉思维影响,学生将“8 角+5 角”当成“8 元 5 角”,没有考虑到三种 数量之间的相等关系。教学建议:建议 1:在进行人民币的简单计算时,首先要明确单位是否相同,同单位的 数字

24、才可以直接相加或相减,单位不同需要换算成同单位才可以直接计算。 建议 2:通过对比加深理解。8+5=13 8 角+5 角=13 角,而 8 元+5 元=13 元80+5=85 80 角+5 角=85 角,而 80 元+5 元=85 元创设童话情境:1.小猪帮小兔盖好了房子。小兔除了买苹果、萝卜招待小猪外,还准 备买 2 个漂亮的气球送给小猪。小兔走到商店一看,漂亮的气球有 3 种(出示例 7 中的气球图,并将这 3 种气球编号,分别为 1、2、3 号)。买哪两个 好呢?小兔犹豫不决。小朋友,你能帮小兔选购气球吗?2.学生和小兔一起认识每种气球的价钱。3.引导学生由无序选择信息到学习有序选择信息

25、。组织学生以小组为单位帮小兔选购气球。能选几种就选几种,并写 出每种选法的算式和结果。各小组展示自己的选择方案和结果。每小组的选择方案和结果基本 上是无序的。对方案多的小组加以鼓励,让学生由成功感。引导学生将无序的选择过程引入有序。教学生作如下思考: a、先考虑所选两个气球是不一样的,这样有 3 种选法。每种选法的结果如下:5 角+1 元 2 角=( )元( )角5 角+8 角=( )角=( )元( )角1 元 2 角+8 角=( )角=( )元b、再考虑所选两个气球是一样的,这样也有 3 种选法。每种选法结果 如下:5 角+5 角=( )角=( )元1 元 2 角+1 元 2 角=( )元(

26、 )角8 角+8 角=( )角=( )元( )角让学生讨论:怎样有规律地选择气球。强化上述有序选择信息的过 程,让学生在讨论中培养思维的有序性。一年级下册典型错例错题来源:第六单元题目出处:课本练习题相关知识:进位加法教学简述:教学基础:学生已掌握的相关知识有 20 以内的进位加法、100 以内的不进位加法。教学用意:对 20 以内进位加法的扩展,对两位数加两位数进位加法的铺垫。 典型错题:原题:35+7= 原因分析:错解:35+7=32原因 1:学生对两位数加一位数进位加法的算理是理解的,但容易遗忘个位 相加满十后的进“1”。这是受学生年龄特点影响,其注意力较不稳定、不 够全面,容易忽视局部

27、细节。原因 2:教师在教学时只注重算法的推导得出,对学生动手及通过动手来理 解算理的指导不够,导致学生对进位加法的理解比较模糊。教学建议:建议 1:有针对性地做一些对比练习。如:35+4= 和 35+7=,让学生通过观 察,区分两道题目的联系和区别,从而强化对进位加法算理的理解。 建议 2:指导学生对错题进行分析,关键要说得出自己到底错在哪里,通过 纠错来重新理解算法。同时,教给学生适当的检查方法,提高学生自己发现错误、独立纠正错误 的能力,帮助学生建立最简单的检查习惯和能力。如 35+7=32,可以引导学 生思考,一个数加一个数怎么会变小。一年级下册典型错例错题来源:第六单元题目出处:课本练

28、习相关知识:退位减法教学简述:教学基础:学生已掌握的相关知识有 20 以内的退位减法、100 以内的不退位减法以及 100 以内的不进位、进位加法。教学用意:对 20 以内退位减法的扩展,对两位数减两位数退位减法的铺垫。 典型错题:原题:36-9=错解:36-9=37原因分析:原因 1:学生对两位数减一位数退位减法的算理是理解的,但容易遗忘十位 退 1 后需要在十位上减去“1”。这是受学生年龄特点影响,其注意力较不 稳定、不够全面,容易忽视局部细节。原因 2:教师在教学时只注重算法的推导得出,对学生动手及通过动手来理 解算理的指导不够,导致学生对退位减法的理解比较模糊。教学建议:建议 1:在教

29、学过程中要结合情境图的教学让学生进一步体会退位减法的意 义。建议 2:重视学具的拼摆。为了帮助学生更好地理解 “退一换十”的计算 方法,教学时要重视直观学具拼摆,可以用小棒、数位表等直观学具的操 作,从而让体验到“退一换十”的计算方法。一年级下册典型错例错题来源:第六单元题目出处:课本相关知识:问题解决教学简述:因为事先知道这是一题很容易出错的题目,没有经过任何提示, 让学生独立完成题目。(第二次教学时,在另一个班级就提醒学生注意所求 的问题,没有经过谈论“原来的意”,思错误率就有所下降。)学生在头脑 中积累起的加法模型比较单一,求合并,对减法模型的动态模型影响深刻 如题中“飞走”。典型错题:

30、原题:错解 1:187=11 (本错解错误率约 53.2%)错解 2:177=10 (本错解错误率约 31.9%)原因分析原因 1:由强信息导致的思维负迁移从学生的感知顺序看,学生首先注意到的是图,而不是文字,图中 17 架飞 机是停在停机坪上,中间有一架是正好处于起飞状态,与文字中“飞走” 相对应,正好与学生原有的动态减法模型中的去掉一部分,求剩下相符合。 三者相加就成了学生头脑中的强信息。另外,学生的问题意识也比较薄弱。 当学生看到“飞走”这个词,就马上提取脑中的减法模型“原有多少架飞 机?”这问题就被学生忽略不记了。其次对“原有”的不理解。原因 2:一年级求和的数量关系是“部分数+部分数

31、=总数”。但不同的表述 方式会影响学生的理解。课本中出现的题目都是静态化下的“部分数+部分 数=总数”,且图中已经明确的呈现了两个要“合并”的部分量。这对于学 生来说比较容易接受。但此题表述方式是减法的倒叙,也就是加法的逆向 思维,即飞走了 7 架,还剩 18 架,原有几架。这种减法的倒叙对学生理解 有着一定的困难,而且飞走的 7 架没有呈现,换成了抽象的文字。这又增 加了学生的困难。教学建议主要建议重视丰富“求和”的表述方式。影响学生解决应用题客观因素主要有两个:一是影响理解但不决定运算的 情节性因素;一是决定运算的数量关系因素。一道应用问题的情节性因素, 主要是指题材内容和叙述方式。学生对

32、题目内容的熟悉程度和对叙述方式 的适应程度,是影响解题难易的原因之一。从上面的分析可见,减法的倒 叙及加法的逆向思维对学生来说是有一定困难的,因此教学在教学中要特 别重视,这种教学可分为两个部分,第一,要向学生呈现完整的两个部分量(飞走的,剩下的),这样教学应该 在前期的加法中渗透。通过直观的动态演示或对静态图示的圈一圈,让学 生在分析中理解“原来”在情景中的意思与“一共”相同。让这种表述方 式在学生头脑中留下深刻的印象,这是消除思维负迁移的重要方法。 第二,出现这种图文结合的倒叙方式。在教学这个题目时,先不要让学生 独立完成,(以避免进入错误的思维,因为有些学生进入错误思维后要拉回 正确的比

33、较难。)而是要让学生说一说,条件是什么?要算什么?在明确条 件问题后再让学生独立完成。1. 2. 女孩一共要折多少朵花?还剩 30 本书原来有多少本书?借走 24 本书一年级下册典型错例错题来源:第六单元题目出处:期末试卷相关知识:问题解决教学简述:因为事先知道这是一题很容易出错的题目,没有经过任何提示, 让学生独立完成题目。学生在头脑中积累起的加法模型比较单一,求合并, 对减法模型的动态模型影响深刻。所以不太会逆向思维。典型错题:原题:错解:408=32原因分析:原因 1:学生对题目内容的熟悉程度和对叙述方式的适应程度,是影响解题难易的原因之一。从访谈中可以发现有些学生对这题的情境难以理解。

34、特 别是对“发给我们班同学,没人分一根还少 8 根”这句话理解不到位。 原因 2:数量关系隐蔽。部分数与部分数在体重没有很明显的突出点,两个 部分数之间的关系要在分析整个题目才能看出。特别是对问题的分析,理 解绳子的总是就是等于学生的总数。教学建议:建议 1:在日常教学中要增加相对隐蔽性情境的题目,已训练学生分析题目 的能力。材中出现的题目都是比较简单的,学生一看就非常明确,这就容 易让学生陷入看字做题的思维怪圈。如看到一共就用加法,看到剩下就用 减法。这种类化的解题方法是应用教学的天敌,它严重的消弱了学生的分 析能力。因此在教学中教师应及时增加这类隐蔽性情境的题目。如:帮助 学生理解数学中的

35、一些专用名词,如“多、少、一共、还剩、最多” 的基础上。注意词语情境的变化,例如“妈妈买来 9 个苹果,吃了 2 个, 现在有几个苹果?和妈妈买来 9 个苹果,有买来 2 个苹果,现在有几个苹 果?”。让学生理解“现在”一词在具体情境中的具体含义。建议 2:加强学生读题能力的培养。观察中发现,出错学生读题中出现漏字 或添字的现象比较多。一年级下册典型错例错题来源:第七单元题目出处:课堂作业本相关知识:找规律教学简述:教学基础:学生在日常生活中已经在感受和接触有规律的事物, 并已学习了直观图形(颜色、形状、数量等)有规律的变化,也学习了借 助图形发现数字的规律变化。但数列的规律相对较抽象,学生较

36、难把握数 列本质的规律,再加上计算失误,导致此类规律出错的学生比较多。 教学用意:通过学习,掌握有效的方法,提高学生对数字和发现规律的敏 锐度。典型错题:原题:按规律填数: 3,5,9,15, 。错解:3,5,9,15, 17 。(本错解错误率约占 30%)原因分析:原因 1:一年级学生易于观察和发现图形变化这类直观的规律,而对数列这 种抽象的规律缺乏发现和分析能力,从访谈中了解到,不少学生认为这一 组数是没有规律的,但他们发现这些数都是单数,而 15 后面的单数是 17, 同时“35”增加了 2 个,而“1517”也正好增加两个,所以确定 为 17,并没有从整组数之间的关系去思考。同时分析数

37、列各数之间关系是 需要进行计算,而一年级学生的计算错误率较高这一现实也影响了正确解 题的纪律。原因 2:在教学中,教师教会了学生分析数列关系的方法,但仅局限于相邻 两个数字之间简单的和差关系,忽视了递增的和差关系。另外,教师对于 学生分析数列时的计算正确率和检查数列规律的方法关注不够。教学建议:建议 1:新授时,要扩大数列规律的练习量,将丰富的数列规律展现给学生, 并要细致分析各种数列的特点,最好是能结合写一写、画一画等直观的手 段进行有效地分析,从而激发学生发现数列规律的敏感性和准确性。如: 3 5 9 15 。+2 +4 +6 +( )建议 2:练习时,鼓励学生能在相邻两数之间标明和差关系

38、,并提醒学生注 意各部分要计算正确,避免不必要的计算失误导致的错误。(人教版)一年级数学下册 期中测试 1班级姓名得分一、算一算。(10 分)1. 20+53= 40+26= 28+40= 94-40=86-26= 38-27= 20+36= 85-4=78-25= 58-28= 76-40= 51+4=55+3= 15+20= 78-5= 58-7=2 9 6 6 4 7 9 5 7 8 4-4 3 + 2 5 -3 7 +2 1 -4 3二、填一填。(16 分)2、78 里面有( )个十和( )个一。3、个位上的数是 5,十位上的数是 9,这个数是( )。 4、45 里面的 4 表示( )

39、。5、和 89 相邻的两个数是( )和( )。6、79 和 81 中间的一个数是( )。7、100 里面有( )个十,100 里面有( )个一。 8、一支铅笔长 18( ); 王亮身高 140( )国旗杆高 12( );一张床长 2( )。三、数一数,填一填。(10 分)1.( )的个数最多。2、( )和( )的个数一样多。3、( )比( )的个数多( )个。 四、想一想。(7 分)五、在里填上“”“”或“=”。 (13 分)67+1065+10 36-546-10 71+672+534+2143+12 88-4088-4 92-4050+2 六、看一看,数一数。(12 分)看一看下面的物品各长多少厘米。七、解决问题。(32 分)打球的比跑步的多多少人?=(人)文艺书比故事书少多少本?= (本)树上原来有多少个桃子? =(个)= (张)够不够 5、老师来领同学们去春游。(1)两辆车一共能乘坐多少人?=(人)(2)如果一共有 90 人去春游,至少要租( 8、买一个足球和一个救生圈要多少钱? =(元)小红用 30 元钱买一个篮球还差多少元? = (元)一个足球比一个篮球便宜多少元? =(元)辆车。

- 温馨提示:

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。

2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。

3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。

4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。

5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。

6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。

7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

- 2020【企业咨询】行业前景分析投资调研课件

- 2020、6《民法典》资深律师解读宣讲课件

- 2020《推广普通话主题班会》课件

- 1205史剑波《纪昌学射》教学ppt课件

- 1981-1990诺贝尔生理或医学奖课件

- 2020【CDMO】行业前景分析投资调研课件

- 2020-2021年A股投资策略报告课件

- 2020【自助售货机】行业前景分析投资调研课件

- 刘姥姥进大观园PPT部编版9上课件

- 2020-2021年创新说课大赛获奖作品:教师说课比赛:等差数列课件

- 婚姻家庭与继承法课件

- 2020-2021年85、95后宝妈人群洞察课件

- 青少年的同伴关系

- 2020-2021年创新说课大赛获奖作品:教师说课比赛:等差数列的前n项和课件

- 青少年用眼健康知识讲解