2022年高中语文 石钟山记三案合一 鲁人版必修1

2022年高中语文 石钟山记三案合一 鲁人版必修1

《2022年高中语文 石钟山记三案合一 鲁人版必修1》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年高中语文 石钟山记三案合一 鲁人版必修1(13页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

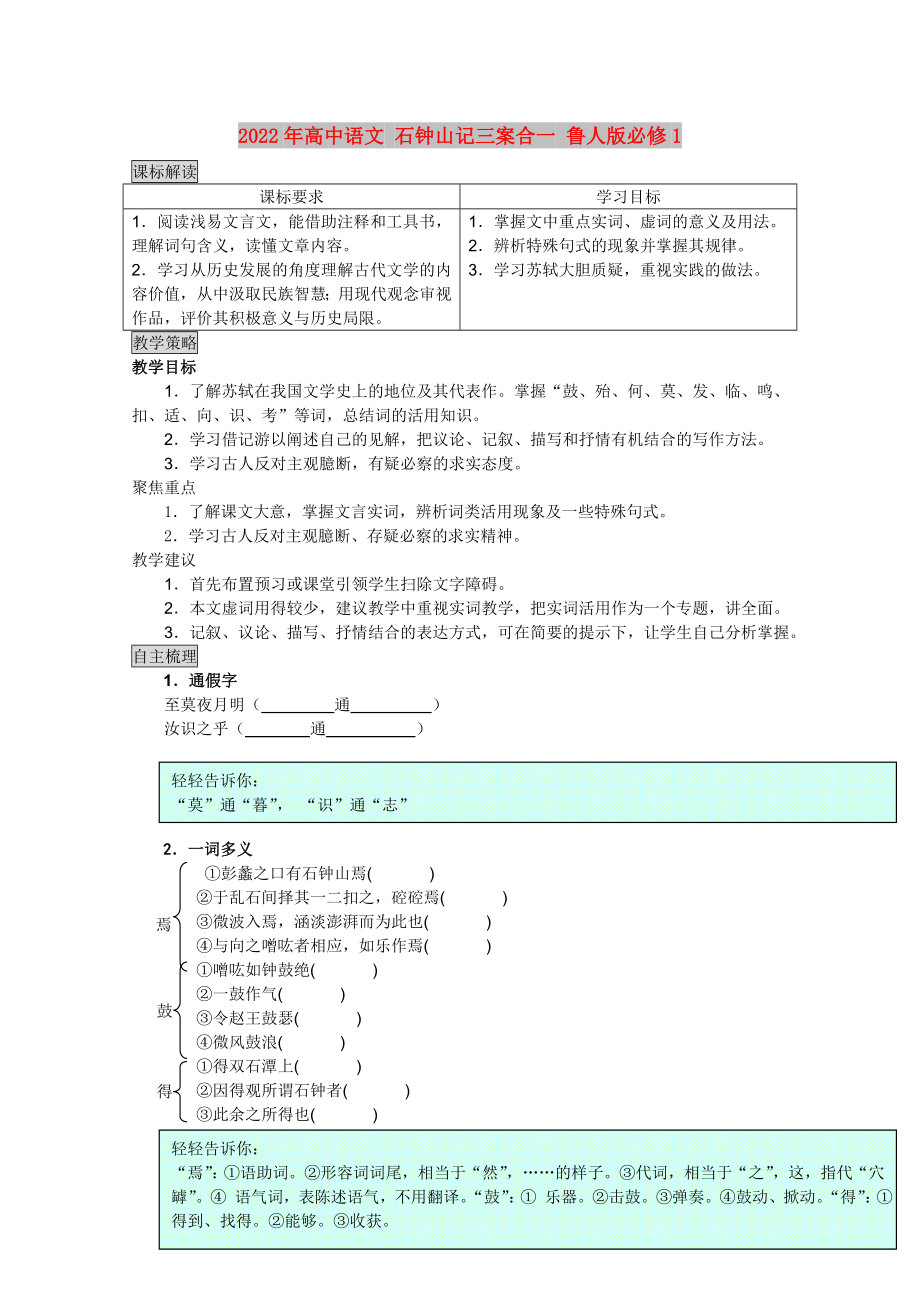

1、2022年高中语文 石钟山记三案合一 鲁人版必修1课标解读课标要求学习目标1阅读浅易文言文,能借助注释和工具书,理解词句含义,读懂文章内容。2学习从历史发展的角度理解古代文学的内容价值,从中汲取民族智慧;用现代观念审视作品,评价其积极意义与历史局限。1掌握文中重点实词、虚词的意义及用法。2辨析特殊句式的现象并掌握其规律。3学习苏轼大胆质疑,重视实践的做法。教学策略教学目标1了解苏轼在我国文学史上的地位及其代表作。掌握“鼓、殆、何、莫、发、临、鸣、扣、适、向、识、考”等词,总结词的活用知识。 2学习借记游以阐述自己的见解,把议论、记叙、描写和抒情有机结合的写作方法。 3学习古人反对主观臆断,有疑

2、必察的求实态度。聚焦重点1了解课文大意,掌握文言实词,辨析词类活用现象及一些特殊句式。2学习古人反对主观臆断、存疑必察的求实精神。教学建议1首先布置预习或课堂引领学生扫除文字障碍。 2本文虚词用得较少,建议教学中重视实词教学,把实词活用作为一个专题,讲全面。 3记叙、议论、描写、抒情结合的表达方式,可在简要的提示下,让学生自己分析掌握。自主梳理1通假字至莫夜月明( 通 )汝识之乎( 通 )轻轻告诉你:“莫”通“暮”, “识”通“志”2一词多义焉彭蠡之口有石钟山焉( )于乱石间择其一二扣之,硿硿焉( )微波入焉,涵淡澎湃而为此也( )与向之噌吰者相应,如乐作焉( )噌吰如钟鼓绝( )鼓一鼓作气(

3、 )令赵王鼓瑟( )微风鼓浪( )得得双石潭上( )因得观所谓石钟者( )此余之所得也( )轻轻告诉你:“焉”:语助词。形容词词尾,相当于“然”,的样子。代词,相当于“之”,这,指代“穴罅”。 语气词,表陈述语气,不用翻译。“鼓”: 乐器。击鼓。弹奏。鼓动、掀动。“得”: 得到、找得。能够。收获。3词类活用余自齐安舟行适临汝( )事不目见耳闻( )微风鼓浪( )而此独以钟名( )虽大风浪不能鸣也( )轻轻告诉你:名词作状语,表示动作行为所用的工具,坐船。名词作状语,用眼睛,用耳朵;亲眼,亲耳。名词作动词,鼓动。名词用作动词,命名。使动用法,使鸣。4古今异义自以为得其实(古义: ;今义: )余自

4、齐安舟行适临汝(古义: ;今义: )空中而多窍(古义: ;今义: )轻轻告诉你:古义:其,那,指示代词;实,事情真相,名词。今义:实际上,副词。(古义:到去。今义:适合,舒服。古义:中间是空的。今义:天空中。5文言句式噌吰者,周景王之无射也( )此世所以不传也( )得双石于潭上 ( ) 而大声发于水上( )古之人不余欺也( )石之铿然有声者,所在皆是也( )余是以记之( )空中而多窍( )士大夫终不肯以小舟夜泊绝壁之下( )轻轻告诉你:判断句,者,也,表判断。判断句。也,表判断。译为:这是世上不流传的原因。倒装句,状语后置,应理解为:于潭上得双石。倒装句,状语后置,应理解为:于水上发大声。倒装

5、句,否定句中代词作宾语,宾语前置句。倒装句,定语后置,“者”是定语后置的标志。倒装句,应理解为:余以是记之。省略句,应理解为:空中而多窍。省略句。省略介词“于”,应理解为:士大夫终不肯以小舟夜泊绝壁之下。6文学常识(1)苏轼,字,号,宋代著名文学家。其散文与 并称“欧苏”,其诗与 并称“苏黄”,其词与 并称“苏辛”,是 词派的创始人。(2)水经注:我国古代的地理学专著,共40卷。作者 。(2)书法“宋四家”:指我国宋代的四位著名书法家: 、 、 和 。轻轻告诉你:(1)子瞻 / 东坡居士 / 欧阳修 / 黄庭坚 / 辛弃疾 / 豪放。(2)郦道元。(3)苏轼、蔡襄、黄庭坚/米芾。7认识作者苏轼

6、(10371101),字子瞻,号东坡居士,眉山人,北宋文学家、书画家。与父洵、弟辙合称“三苏”,谥文忠。苏轼才华横溢,成就斐然,是北宋成就最高的文学家,但仕途坎坷,一生遭受政治磨难。常一贬再贬,因“乌台诗案”几乎丢掉性命。苏轼常年贬官在外,任地方官期间,同情人民,注意兴修水利、防灾、赈灾工作,为老百姓所敬仰。 苏轼在诗、词、散文、书法、绘画方面都取得了重要成就。诗作清新豪健,格调流畅,想像丰富,独具风格;散文明快犀利,汪洋恣肆,明白畅达,文理自然;其词突破前人局限,豪迈不羁,气势雄浑,想像丰富,才情奔放,开豪放一代词风。其散文留侯论石钟山记喜雨亭记前赤壁赋后赤壁赋都是千古流传的名篇。8熟悉背景

7、石钟山位于鄱阳湖入长江之口处,属江西省湖口县。由中石炭系的石灰岩构成。有上下两座山:南边一座濒临鄱阳湖的叫上钟山,面积约0.34平方千米;北边一座濒临长江的叫下钟山,面积约02平方千米。两山海拔都只有70米上下,相对高度约5055米。两山相距不到1 000米。石钟山虽然并不高大,但因位于鄱阳湖入长江处,交通方便,而且波光山色,风景优美,所以历来成为旅游胜地。此文作于神宗元丰七年(1084年6月),是苏轼由黄州贬所调往汝州途经江西时所作。集思探究1解释文题石钟山记是一篇考察性的游记。写于宋神宗元丰七年(1084)夏季,苏轼由黄州赴任汝州的旅途中。文章通过记叙作者对石钟山得名由来的探究,说明要认识

8、事物的真相必须“目见耳闻”,切忌主观臆断的道理。全文如行云流水,文理自然,姿态横生,很能代表苏轼散文文、情、理并茂的特点。2分析结构石钟山记考查缘起(疑前人解释)郦说(人常疑之)李说(余尤疑之)议论为主提出问题考察经过(探命名原因)游山寺僧扣石笑而不信夜察(静)大石侧立(动)栖鹘颧鹤如乐作焉释疑古之人不余欺也考察感想郦简李陋不可臆断注重调查集中议论抒发感想叙议结合解决问题3重点详解(1)苏轼在文中详细写了夜游石钟山的情况,这段文字在文中有什么作用?提示:为了释“疑”,作者亲往石钟山进行考察。面对“寺僧使小童持斧,于乱石间择其一二扣之,硿硿焉”的解释,作者“笑而不信”,从而更坚定了探明真相的决心

9、。此笑表明了作者敢于怀疑、善于探索的态度。在夜游石钟山时,作者通过对“森然欲搏人”的大石、磔磔惊飞的栖鹘、似欬且笑般怪叫的鹳鹤等令人毛骨悚然心惊肉跳的景物的描写,渲染出一种阴森恐怖冷清凄厉的环境气氛,充分烘托了亲身探访的不易。正在“心动欲还”之际,却意外地探得了“噌吰”的声音:“山下皆石穴罅,不知其浅深,微波入焉,涵淡澎湃而为此也。”在“将入港口”处,又意外地查明了“窾坎镗鞳”的声音:“有大石当中流,可坐百人,空中而多窍,与风水相吞吐,有窾坎镗鞳之声,与向之噌吰者相应,如乐作焉。”的确是不虚此行。释疑后的苏轼轻松愉快地笑了:“因笑谓迈曰:汝识之乎?噌吰者,周景王之无射也,窾坎镗鞳者,魏庄子之歌

10、钟也。古之人不余欺也!”此笑表现了作者探明真相后的得意和兴奋,充溢着欣喜和自豪之情。作者以自己的目见耳闻,证实并补充了郦道元的说法。而对于那些单凭主观臆断便“自以为得其实”的李渤之类的“陋者”,则给予了尖锐的讥笑和嘲讽:“余是以记之,盖叹郦元之简,而笑李渤之陋也。”此“笑”可以看出苏轼不主观、不武断,实事求是的科学处事态度。(2)石钟山记不是一般的游记,作者是怎样处理写景与议论的关系的? 提示:石钟山记不像一般游记,不重山川景物的描写,而重因事说理,通过具体记游来阐发道理。关于石钟山的命名,无论是北魏郦道元的“水搏论”,还是唐代李渤的“扣石论”,苏轼都持怀疑的态度,并提出了怀疑的依据。而且带着

11、疑问,在送子赴任途经石钟山时,亲临绝壁实地考察,他不拘成说,不畏险阻,泛舟绝壁之下,亲眼目睹了石钟山阴森恐怖、惊心动魄的夜景,亲耳聆听了江水冲击石洞岩缝而发出的像钟一样的响声,从而弄清了石钟山命名的原因,心中的疑团涣然冰释。于是欣然命笔,用一个反问句“事不目见耳闻,而臆断其有无,可乎?”来阐发强调实践,注重调查研究,反对主观臆断这一见解,给读者以丰富的教益和哲理的启迪,可谓水到渠成。由此看来,苏轼是有疑而来,释疑而返。苏轼心中先有辩论的对象,是有意于考据。4难点突破苏轼写石钟山记的意图是“叹郦元之简,而笑李渤之陋”。说明“事不目见耳闻”,不能“臆断其有无”。但后人考证认为,苏轼的说法也不正确。

12、那么,学习这篇文章的意义是什么呢?提示:这是篇带考辨性的游记,其中固然有以生动的比喻、形象的比拟、亲身的感受写景状物;同时还有在此基础上生发而出的雄辩的驳论,透辟的说理。全文如行云流水,文理自然,姿态横生,很能代表苏轼散文文、情、理并茂的特点。 作者在文中强调耳闻目见进行实地考察的重要,反对主观臆断,草率盲从,这是科学的、重调查研究的态度。但是也流露出封建士大夫沾沾自喜于一得之见(也表现在他对渔工水师的轻视上)的弊病。后人也有以山上有洞,形如覆钟非议他的。如清代俞樾在春在堂随笔卷七中记载他的亲家彭雪琴侍郎曾“语余云:湖口县钟山有二,一在城西,滨鄱阳湖,曰上钟山,一在城东,临大江曰下钟山,下钟山

13、即东坡作记外。余居湖口久,每冬日水落,则山下有洞蜒如龙,峭壁上皆枯蛤粘著,宛然鳞甲。洞中宽敞,左右旁通,可容千人。最上层,则昏黑不可辨,烛而登,其地平坦,气亦温和,蝙蝠大如扇,夜明砂积尺许。旁又有小洞,蛇行而入,复广,可容三人坐,壁上镌丹房二字,且多小诗,语皆可喜盖全山皆空,如钟覆地,故得钟名。上钟山亦中空,此两山皆当以形论,不当以声论。东坡当日,犹过其门,而未入其室也。”早在明嘉靖二十五年(1546)罗洪先生在念庵罗先生文集卷五石钟山记中就得出过这样的结论。他们于冬春江水下落时,进山调查,得出正确的结论,而苏轼在农历六月,江水上涨、山门被淹时探山,未能进山深入考察,结论难免片面。尽管如此,他

14、的石钟山记仍不失不为一篇景、情、理俱佳的杰作。5写作特色(1)因事说理,叙议结合 因事说理,叙议结合,是本文一大特色。全文分为三部分:先议论,由议论带出记叙,最后又以议论抒发感想。文章第一段是质疑,对石钟山得名由来的两种说法表示怀疑,属议论部分;第二段是解疑,通过实地考察探究石钟山得名由来,属记叙部分;第三段是结论,在质疑、解疑的基础上得出要认识事物的真相必须“目见耳闻”,切忌“臆断其有无”的事理,属议论部分。第一段议论是记叙的前提,第二段记叙是上下两段议论的中间环节,第三段议论是第一段议论和第二段记叙的自然归结。全文为“议论一记叙一议论”三段式结构,一脉相承,这与本文具有考察性质这一特点是分

15、不开的。总之,本文的事和理,叙和议,前后呼应,紧密结合,以议论统率记叙,使后者不致松散杂乱,又以记叙印证议论,使议论不致枯燥空泛。而且议论、记叙层层相生,环环相扣,浑然一体。本文不愧为因事说理的千古名篇。 (2)笔墨集中,结构紧凑 本文写得很集中。从头至尾,紧扣石钟山的命名来写。第一段提出问题,第二段解决问题,第三段得出结论。文中写寺僧使小童扣石出声,是为了核实李渤扣石发声之说,是为了探求石钟山命名的由来,而与石钟山命名关系不大的则一笔带过或略而不写。如作者与寺僧的语言对答,如乘舟夜游,“舟人大恐”时的对话,均未写出。又如,只有他“笑谓迈曰”,而无苏迈答言,这也是回避不写。集中写石钟山的命名问

16、题,结构就显得很紧凑。 (3)行文波澜起伏,有缓有急行文有缓有急,抑扬顿挫,波澜起伏,诙谐风趣。如夜游石钟山一段,先交代游览的时间、地点、同伴、方式,语气比较舒缓;接下来一段是环境描写,大石“森然欲搏人”,栖鹘惊飞,鹳鹤怪叫,写得阴森可怕,寒气逼人,读到这里真有点毛骨悚然,心惊肉跳;然后以“余方心动欲还”,暂缓紧张气氛,忽又“大声发于水上,噌吰如钟鼓不绝”,不仅“舟人大恐”,读者也不免为之“大恐”,不知发生了什么事情;经过“徐察”,原来是“水石相搏”的声音,紧张的心情才趋平静。第二处水声就写得比较舒缓。清代刘大櫆评这篇文章时说,苏轼“以心动欲还,跌出大声发于水上,才有波折,而兴会更觉淋漓。钟声

17、二处,必取古钟二事以实之,具此诙谐,文章妙趣,洋溢行间”。他也同方苞一样,认为这是“坡公第一首记文”。多维链接(一)为李渤叫屈唐代的李渤之所以“出名”,并不是因为他写了辨石钟山记,而是因为遭到了苏轼的嘲笑。苏轼写石钟山记的意图之一,便是“笑李渤之陋”。究竟李渤陋不陋、可笑不可笑呢?苏轼在石钟山记中有一脍炙人口的警句:“事不目见耳闻,而臆断其有无,可乎?”告诫人们对事物作结论前,要注重亲自搜集第一手资料,不可妄加臆断。这诚然是难能可贵的金玉良言,但放在“笑李”的文章中,则让读者产生一个错觉,好像李渤提出新观点前,并没有经“目见耳闻”地考察,纯属“臆断”。这实在是冤枉。好在李文不长,请读者读一遍:

18、水经云:“彭蠡之口,有石钟山焉。”郦元以为下临深潭,微风鼓浪,水石相搏,响若洪钟,因受其称。有幽栖者,寻纶东湖,沿澜穷此,遂跻崖穿洞,访其遗踪。次于南隅,忽遇双石,欹枕潭际,影沦波中,询诸水滨,乃曰:“石钟也,有铜铁之异焉。”扣而聆之,南声函胡,北音清越,桴止响腾,余韵徐歇。若非泽滋其山,山涵其英,联气凝质,发为至灵,则安能产兹奇石乎?乃知山仍石名。旧矣如善长之论,则濒流庶峰,皆可以斯名贯之。聊刊前谬,留遗将来。(辨石钟山记)李渤以为石钟山是因山中产奇石“石钟”石而得名。指出善长(郦道元之字)之论是错误的。李文有几点值得我们注意。第一, 李渤自谓“幽栖”于此,其实是作江州刺史,湖口在其辖区之内

19、。而苏轼只是路过。由此可以推断,“李太守”来此游览的次数和对其熟悉的程度,当大大超过仅留“鸿泥雪爪”的苏轼。 第二,李渤的观点也是经“目见耳闻”后得出的,并非“臆断”。苏轼的文章也不能回避李渤“始访其遗踪”的事实。第三,李渤的考察有两点是苏轼所不及的,其一是“跻崖穿洞”特别是“穿洞”,苏轼没有。李渤所“遇”的“双石”,经约270年的风雨沧桑,苏轼已无缘得见了。所以苏轼对山体的石质没有多少感性认识,更不用说深刻印象了。其二是李渤“不耻下问”地“询诸水滨”,苏轼却没有找“渔工水师”开调查会,大概认为他们“虽知而不能言”。李渤从“土著居民”口中得知那两块大石叫“石钟”后,还“扣而聆之”,待验证无误了

20、,才得出山是依据石钟石而得名的结论。李渤的观点不能说失之臆断和草率,李渤的表现岂可讥之为“陋”乎!苏轼颇为自负地对长子迈所说的周景王的无射钟和魏庄子的歌钟,其实究竟是什么声音,谁听到过呢?若不从富有浪漫情怀和丰富想像力的诗人苏轼口中说出,人们是很难将“无射”和“歌钟”与石钟山联系起来的。当然,笔者丝毫没有要否定苏说的意思,相反,倒是很佩服苏公学识的渊博和联想的机敏,感谢他颇富个性色彩的解说为石钟山更增添了人文的魅力。但是,同不能因肯定李说就否定苏说一样,也不能因肯定苏说就否定李说,因为二说不是A和非A这种矛盾关系,充其量只是A和B这种对立关系,不排除二者可以并存。第四,李渤作记的意图是“刊前谬

21、”。在游览过程中,发现了新的资料,研究出了新的观点,提出来以纠正前人的谬误,这种认真和勇敢的态度应该受到称赞,做学问要有这种向古人挑战而不“为古人讳”的精神。但是,苏轼却将矛头指向了李渤,不仅要维护郦说的权威性和唯一性,而且扩而大之地抽象出一条“古之人不余欺也”的“说教”,给敢于向古人说“不”的创新者扣上一顶“陋”的帽子,苏公似有“是古非今”之嫌,至少是没有“不薄今人爱古人”的兼收并蓄的雅量。其实,李渤并不那么可笑。从郦道元到李渤,其间约580年。对郦说尽管“人常疑之”,但真正“访其遗踪”以求解疑的,李是第一人。仅此一点,李就不“陋”。更何况对石钟山命名的由来提出新的观点,解放了思想,引发此后

22、延续一千多年的“争鸣”呢?公允而论,石钟山的出名,苏轼固然是立了大功,而李渤则立了“头功”,不应遭到嘲笑。(二)石钟山记中的“三笑”艺术(张仕维)石钟山记一文具体叙述了苏轼实地考察石钟山命名来源的经过。课文中三次写到苏轼的笑。每次笑的情感不同,作用也不同。第一次,作者在实地考察前,送长子苏迈到德兴县上任,经过湖口的庙堂时,“寺僧使小童持斧,余固笑而不信也”。这一笑,表面上是笑寺僧和小童的举动,实质上是笑李渤见解的浅陋。是对李渤之说的怀疑。作者不信无稽之谈,因为“石之铿然有声者,所在皆是也”,寺僧使小童“以斧斤考击而求之”,并没有解决“此独以钟名,何哉”的疑问。这一笑,增强了作者考察石钟山得名缘

23、由的信心。这笑,是自信者的笑。 第二次,作者在实地考察过程中,“莫夜月明,独与迈乘小舟”,“将入港口”时发现 “有大石当中流,可坐百人,空中而多窍,与风水相吞吐,有寂坎镗塔之声,与向之噌吰者相应,如乐作焉。”这时作者又“因笑谓迈曰:古之人不余欺也!”这第二次笑,表现出作者历尽艰险找到答案后的欣喜、自豪的感情。这笑,是胜利者的笑。 第三次,是作者在实地考察后发出来的:“余是以记之,盖叹郦元之简,而笑李渤之陋也。”这一笑,是作者对李渤见解的完全否定。这一方面照应了前文的“余固笑而不信”,说明自己怀疑李渤的见解是有事实依据的;另一方面说明要了解事物的真相,既不可轻信传说,也不可主观臆断,而要进行实地

24、考察,从而间接地点明了这篇文章的中心。这笑,是思考者的笑。苏东坡的这“三笑”,一次比一次笑得深,如果没有自信的笑,就不会出现“夜探石钟山”,就不可能有胜利的笑;更不可能出现兴奋之余,又有所思考的笑。因此,苏东坡的“三笑”如三颗璀璨的明珠,使石钟山记灿烂夺目,光照文坛。激发思维联想引申事不目见耳闻,而臆断其有无,可乎?阐释:这句话的意思是:“事情不是亲眼看到、亲耳听说的,就主观臆断它的有无,能行吗?”这是本文的中心句,表现了文章的主旨。可以这样认为:苏轼写此文的目的就是为了说明事情如果不是亲眼看到、亲耳听说的,就不能主观臆断它的有无。这句话的提出,是在作者进行了一番亲身考察后得出的必然结论,是真

25、理性的结论。也是下文作者抒发议论的基础。但是我们今天看来,这句话也并不是完全正确,目见耳闻的事物,我们就能断其有了吗?许多事物的表面现象和假相也能蒙蔽人的视听。要彻底的了解一个事物,除了目见耳闻之外,还需要我们认真地分析,全面地考察研究。联想引申:学习石钟山记的目的并不在于评判谁是谁非,而在于学习苏轼这种不迷信旧说,大胆质疑,而且敢于探索,通过实践得出结论的精神。世界上万事万物都是千变万化的,所以,对于书本上的东西,对于名人的观点,我们都不能看成一成不变的真理,要敢于质疑,并且去小心地求证,这就是石钟山记带给我们的启示。 独抒己见年轻,并非人生旅程中的一段时光,也并非粉颊红唇和体魄的矫健。它是

26、心灵中的一种状态,是头脑中的一个意念,是理性思维中的创造潜力,是情感活动中的一股勃勃朝气,是人生春色深处的一缕清新。 六十岁的男人可能比二十岁的小伙子更多地拥有这种胆识和气质,没有人仅仅因为时光的流逝而变得衰老,只是随着理想的毁灭,人类才出现老人。 无论是六十岁还是十六岁,每个人都会被未来所吸引,在你我心灵的深处,同样有一个无线电台,只要它不停地从人群中,从无限的时空中接收着美好、希望、欢欣、勇气和力量的信息,你我就永远年轻。如果这无线电台始终矗立在你的心中,捕捉每一个乐观向上的电波,你便有希望死于年轻的八十岁。年轻不只是年龄的标示,也不只是青春焕发的容颜;它也是一种健康的心态,一个顽强的意念

27、,一种充满勃勃生机的朝气,一种压倒一切的胆识和乐观的心理素质,是人生中最可宝贵的意识。书山有路一、基础达标1下列加点的字的注音正确的一项是( ) A彭蠡(l) 鼓桴(bo) 铿(kng)然B磔磔(zh) 噌(chng)吰 石穴罅(xi)C窾(kun)坎 莫(m)夜 镗鞳(t)D标识(zh) 无射(sh) 栖鹘(h)2下列对“鼓”的解释不正确的一项是( )A噌吰如钟鼓不绝 鼓:敲击B一鼓作气 鼓:击鼓C令赵王鼓瑟 鼓:弹奏D微风鼓浪 鼓:鼓动、掀动3下列解释不正确的一项是( ) A而臆断其有无 臆断:主观地作出判断 B郦元之所见闻,殆与余同 殆:大概C终不肯以小舟夜泊绝壁之下 终:总 D而陋者乃

28、以斧斤考击而求之 考:考证4下列词语在句中的用法和含义不同类的一项是( )A自以为得其实 B较秦之所得,与战胜而得者,其实百倍 C此皆良实,志虑忠纯 D实迷途其未远,觉今是而昨非5下列各句中加点的“而”字表示的关系不相同的一项是( )A殆与余同,而言之不详 B渔工水师虽知而不能言 C而陋者乃以斧斤考击而求之 D盖叹郦元之简,而笑李渤之陋也6选出下面加点词语的意义与现代汉语意义基本相同的一项( )A郦元以为下临深潭,微风鼓浪,水石相搏,声如洪钟B空中而多窍C而渔工水师虽知而不能言,此世所以不传也D而陋者乃以斧斤考击而求之,自以为得其实二、阅读提升(一)课内阅读阅读下面一段文字,完成79题。元丰七

29、年六月丁丑,余自齐安舟行适临汝,而长子迈将赴饶之德兴尉,送之至湖口,因得观所谓石钟者。寺僧使小童持斧,于乱石间择其一二扣之,硿硿焉,余固笑而不信也。至莫夜月明,独与迈乘小舟,至绝壁下。大石侧立千尺,如猛兽奇鬼,森然欲搏人;而山上栖鹘,闻人声亦惊起,磔磔云霄间;又有若老人欬且笑于山谷中者,或曰此鹳鹤也。余方心动欲还,而大声发于水上,噌吰如钟鼓不绝。舟人大恐。徐而察之,则山下皆石穴罅,不知其浅深,微波入焉,涵淡澎湃而为此也。舟回至两山间,将入港口,有大石当中流,可坐百人,空中而多窍,与风水相吞吐,有窾坎镗鞳之声,与向之噌吰者相应,如乐作焉。因笑谓迈曰:“汝识之乎?噌吰者,周景王之无射也;窾坎镗鞳者

30、,魏庄子之歌钟也。古之人不余欺也!”7.下列句中加点的“之”字,用法归类正确的一项是( )而长子迈将赴饶之德兴尉送之至湖口徐而察之汝识之乎周景王之无射也A用法相同,用法相同。B用法相同,用法相同。C用法相同,用法相同。D用法全不相同。8下列句子中,是宾语前置的一项是( )A余固笑而不信也 B古之人不余欺也C噌吰者,周景王之无射也 D今以钟磬置水中9对这一段文字的解说,不正确的一项是( )A作者探究石钟山命名的原因是“余尤疑之”。B到绝壁下,作者看到和听到的景象令人可怖。C石钟山命名的原因是因为微波冲击石洞和风浪冲击大石的小孔而发出似钟的声音。D作者用典故作比,说明山由钟名。(二)课外阅读阅读下

31、面一段文字,完成1013题文与可画筼筜谷偃竹记苏 轼竹之始生,一寸之萌耳,而节叶具焉。自蜩腹蛇蚹以至于剑拔十寻者,生而有之也。今画者乃节节而为之,叶叶而累之,岂复有竹乎!故画竹必先得成竹于胸中,执笔熟视,乃见其所欲画者,急起从之,振笔直遂,以追其所见,如兔起鹘落,少纵则逝矣。与可之教予如此。予不能然也,而心识其所以然。夫既心识其所以然而不能然者,内外不一,心手不相应,不学之过也。故凡有见于中而操之不熟者,平居自视了然而临事忽焉丧之,岂独竹乎?子由为墨竹赋以遗与可曰:“庖丁,解牛者也,而养生者取之;轮扁,斫轮者也,而读书者与之。今夫夫子之托于斯竹也,而予以为有道者,则非耶?”子由未尝画也,故得其

32、意而已。若予者,岂独得其意,并得其法。与可画竹,初不自贵重,四方之人持缣素而请者,足相蹑于其门。与可厌之,投诸地而骂曰:“吾将以为袜材。”士大夫传之,以为口实。及与可自洋州还,而余为徐州。与可以书遗余曰:“近语士大夫,吾墨竹一派,近在彭城,可往求之。袜材当萃于子矣。”书尾复写一诗,其略云:“拟将一段鹅溪绢,扫取寒梢万尺长。”予谓与可,竹长万尺,当用绢二百五十匹,知公倦于笔砚,愿得此绢而已。与可无以答,则曰:“吾言妄矣,世岂有万尺竹哉!”余因而实之,答其诗曰:“世间亦有千寻竹,月落庭空影许长。”与可笑曰:“苏子辩则辩矣,然二百五十匹,吾将买田而归老焉。”因以所画筼筜谷偃竹遗予,曰:“此竹数尺耳,

33、而有万尺之势。”筼筜谷在洋州,与可尝令予作洋州三十咏,筼筜谷其一也。予诗云:“汉川修竹贱如蓬,斤斧何曾赦箨龙。料得清贫馋太守,渭滨千亩在胸中。”与可是日与其妻游谷中,烧笋晚食,发函得诗,失笑喷饭满案。元丰二年正月二十日,与可没于陈州。是岁七月七日,予在湖州曝书画,见此竹废卷而哭失声。昔曹孟德祭桥公文,有“车过”、“腹痛”之语。而予亦载与可畴昔戏笑之言者,以见与可与予亲厚无间如此也。注:文与可:北宋著名画家文同,字与可,苏轼表兄。筼筜(yn dng),竹名,茎粗,杆长,节大。陕西洋州西北五里谷中产此竹,因名筼筜谷。蜩(tio)腹蛇蚹(f):蝉破壳而出、蛇长出鳞一样的状态。蜩,古书上指蝉。蚹,蛇腹

34、下代足爬行的横鳞。箨(tu):竹笋上一片一片的皮。10对下列句子中加点的词语的解释,不正确的一项是( )A袜材当萃于子矣 萃:聚集。B书尾复写一诗,其略云 略:简略,与“详”相对。C吾言妄矣,世岂有万尺竹哉 妄:荒谬。D苏子辩则辩矣 辩:有口才。11下列各组句子中,加点的词的意义和用法不相同的一组是( )A轮扁,斫轮者也,而读书者与之 夫子喟然叹曰:“吾与点也。”B四方之人持缣素而请者,足相蹑于其门蹑迹披求,见有虫伏棘根C与可无以答,则曰 故不积跬步,无以至千里D发函得诗,失笑喷饭满案窥父不在,窃发盆12下列句子分别编为四组,全能体现艺术创作思想的一组是( )故画竹必先得成竹于胸中,执笔熟视,

35、乃见其所欲画者,急起从之,振笔直遂,以追其所见,如兔起鹘落,少纵则逝矣。故凡有见于中而操之不熟者,平居自视了然而临事忽焉丧之,岂独竹乎?今夫夫子之托于斯竹也,而予以为有道者,则非耶?吾言妄矣,世岂有万尺竹哉!此竹数尺耳,而有万尺之势。汉川修竹贱如蓬,斤斧何曾赦箨龙。料得清贫馋太守,渭滨千亩在胸中。A B. C. D.13下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )A本文先总结文与可的绘画理论,陈述自己的体会和主张;再借子由的话进一步赞赏文与可的绘画技巧,指出意与道的密切联系;然后介绍文与可画竹逸事和平易而不从俗的品德,回忆和他相交往的情趣;最后说明写作此文的缘由。B本文通过记述文与可将

36、求画者的缣素视为袜材,关于“万尺竹”的辩论,以诗画互赠引起的笑谈等轶事表现了文与可豁达、爽朗、风趣的个性,以及与作者亲厚无间的情谊。C“画竹”是本文的线索,本文记述文与可画竹的情形,以充满感情的笔触回忆两人的交往,以及文与可死后自己的悲慨,又从文与可的创作经验中总结出艺术创作的规律,熔叙事、抒情、议论于一炉。D作者与子由皆从文与可学画竹,但子由得到了他的意,作者意与法兼得。14把文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语。夫既心识其所以然而不能然者,内外不一,心手不相应,不学之过也。译文:_故凡有见于中而操之不熟者,平居自视了然而临事忽焉丧之,岂独竹乎?译文:_而予亦载与可畴昔戏笑之言者,以见

37、与可与予亲厚无间如此也。译文:_三、语言运用15补写出下列名句名段的空缺部分。(1) ,而臆断其有无,可乎?石钟山记(2)古之成大事者, ,亦有坚忍不拔之志。(苏轼)(3)读书之法, ,熟读而精思。(朱熹)(4) ,熟读深思子自知。(苏轼送安惇秀才失解西归)(5) ,读书万卷始通神。(苏轼酬柳氏二外甥求笔迹16阅读下面这首词,回答问题。定风波苏轼 三月七日,沙湖道中遇雨,雨具先去,同行皆狼狈,余独不觉,已而遂晴,故作此。 莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。 料峭春风吹酒醒,微冷。山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处,也无风雨也无晴。 注:这首词作于苏轼被贬黄州之时

38、。 开头“莫听”“何妨”两个词语,表达了作者怎样的情怀?答:_本篇借眼前景抒胸中情,诗中的“风雨”是实指,也是隐喻。联系诗人的政治处境,分析“风雨”的喻意,并概括诗歌所表现出的作者的生活态度。 答:_四、直通高考阅读下文,完成1721题。(xx年高考湖南卷) 放鹤亭记 苏 轼 熙宁十年秋,彭城大水,云龙山人张君之草堂,水及其半扉。明年春,水落,迁于故居之东,东山之麓,升高而望,得异境焉,作亭于其上。彭城之山,冈岭四合,隐然如大环;独缺其西一面,而山人之亭,适当其缺。春夏之交,草木际天;秋冬雪月,千里一色。风雨晦明之间,俯仰百变。 山人有二鹤,甚驯而善飞。旦则望西山之缺而放焉,纵其所如,或立于陂

39、田,或翔于云表;暮则自东山而归,故名之曰“放鹤亭”。 郡守苏轼,时从宾佐僚吏,往见山人,饮酒于斯亭而乐之。挹山人而告之曰:“子知隐居之乐乎?虽南面之君,未可与易也。易曰:鸣鹤在阴,其子和之。诗曰:鹤鸣于九皋,声闻于天。盖其为物,清远闲放,超然于尘埃之外,故易诗人以比贤人君子。隐德之士,狎而玩之,宜若有益而无损者,然卫懿公好鹤则亡其国。周公作酒诰,卫武公作抑戒,以为荒惑败乱,无若酒者;而刘伶、阮籍之徒,以此全其真而名后世。嗟夫!南面之君,虽清远闲放如鹤者,犹不得好,好之则亡其国;而山林遁世之士,虽荒惑败乱如酒者,犹不能为害,而况于鹤乎?由此观之,其为乐未可以同日而语也。”山人欣然而笑曰:“有是哉

40、!”乃作放鹤、招鹤之歌曰: 鹤飞去兮西山之缺,高翔而下览兮择所适。翻然敛翼,婉将集兮,忽何所见,矫然而复击。独终日于涧谷之间兮,啄苍苔而履白石。 鹤归来兮,东山之阴。其下有人兮,黄冠草履,葛衣而鼓琴。躬耕而食兮,其余以汝饱。归来归来兮,西山不可以久留。17.对下列句子中加点的词的解释,不正确的一项是( ) A升高而望,得异境焉 升:登上 B鸣鹤在阴,其子和之 和:和睦 C隐德之士,狎而玩之 狎:亲近 D鹤归来兮,东山之阴 阴:北边18下列各组句子中,加点的词的意义和用法相同的一组是( ) A 故易诗人以比贤人君子 若亡郑而有益于君,敢以烦执事? B 纵其所如,或立于陂田 尽吾志也而不能至者,可

41、以无悔矣,其孰能讥之乎? C 宜若有益而无损者 吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也 D 鹤鸣于九皋,声闻于天 夫祸患常积于忽微,而智勇多困于所溺19下列各句中,加点的词语在文中的意义与现代汉语相同的一项是( ) A明年春,水落,迁于故居之东,东山之麓 B独缺其西一面,而山人之亭,适当其缺 C由此观之,其为乐未可以同日而语也 D子知隐居之乐乎?虽南面之君,未可与易也20下列各句对文章的阐述,不正确的一项是( ) A文章开头记叙了建亭的时间、地点和缘由,描写了放鹤亭四季景色。 B第二自然段通过对山人放鹤、收鹤的叙述,说明了放鹤亭得名的原因。 C第三自然段通过与山人的对话,明确表达了作者对“隐居之乐”

42、的理解。 D作者最后引用山人所作放鹤、招鹤之歌作结,意境悠远,余韵绵长。21把上面文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语。 (1)饮酒于斯亭而乐之。 译文: (2)以此全其真而名后世。译文: (3)独终日于涧谷之间兮,啄苍苔而履白石。译文: 五、激扬文字22阅读下面的材料,按要求作文。提到了怀疑,可以说它是成功的最关键之处。如果你有了自己的正确的灵感,同时产生了兴趣,但是不敢大胆地怀疑,去冲破旧理论的束缚,那么你就不可能得到最后的成功。爱因斯坦就是敢于对旧理论提出质疑,并且以自己的实际行动去证明它的错误之处。他不仅仅自己敢于怀疑,而且还提倡别人要大胆地怀疑,同时他也很欣赏那些敢于怀疑的人。

43、这就是爱因斯坦成功的最关键的原因。请以怀疑是成功的关键为题目写一篇议论文。不少于800字。参考答案书山有路1B(A项“鼓桴”的“桴”读 f,C项“莫夜”的“莫”读m,D项“无射”的“射”读y。)2A(鼓:名词,乐器名。)3D(考:敲打。)4C(C项是名词活用为动词,诚实的人、忠实的人。)5D(前三项“而”均表示转折关系,D项表示并列关系。)6A(B项“空中”,中间是空的,今指天空中。C项“所以”,是特殊的指示代词“所”与介词“以”的结合,相当于“的缘故”;今用作表因果关系的连词。D项“其实”,“其”,代词,那事情,“实”,指“实际”“真象”;今义,副词,表示所说的是实际情况。)7A(本题考查的

44、是虚词的“用法”,没有提到“意义”,因此只需考虑“词性”即可。“之”,结构助词,的;“之”均为代词。)8B(本题主要是让学生掌握文言文中的特殊句式,以便于翻译时调整语序,符合现代汉语的习惯。A项没特殊句式;B项是宾语前置句,“余”是“欺”的宾语;C项是判断句,“者也”表判断;D项是省略句,“置”后面省略了介词“于”。)9A(作者以探究石钟山命名为由来提出自己不迷信旧说,要大胆质疑,敢于探索的主张。后三项均与文段的内容相符。)10B(大概,大致)11B(B项“蹑” “踩”,“跟踪,追随”;A项“与” 都是 “赞同,同意”的意思;C项“无以” 都是 “没有用来”的意思;D项“发” 都是 “打开”的

45、意思)12A(是“胸有成竹”;是“心手相应”;是“尺幅千里”)13D(子由没有跟文与可学画竹,原文中有“子由未尝画也”为依据)14既然心里明白这样做的道理,但不能做到这样,是由于内外不一,心与手不相适应,没有学习的过错。所以凡是在心中有了构思,但是作起来不熟练的,平常自己认为很清楚,可事到临头忽然又忘记了,这种现象难道仅仅是画竹有吗?而我的文章也记载了与可以往跟我戏笑的话,以见与可跟我这样亲密无间啊。15(1)事不目见耳闻(2)不惟有超士之才(3)在循序而渐进()旧书不厌百回读()退笔如山未足珍16“莫听”表现了作者在风雨面前毫不在乎的态度,从而反映出作者旷达的处世态度;“何妨”写出作者在风雨

46、面前还要吟咏诗句悠然信步,更隐含了作者对自然风雨和生活厄运的挑战。 “风雨”借自然界的风雨比喻和象征人生的坎坷。在常人所认为的悲喜之中,作者却认为不管是风吹雨打还是阳光普照,一旦过去都成为虚无。这恰恰反映了作者“不以物喜,不以己悲”的超脱人生态度。在遭受挫折时,不悲观失望;在境遇顺达时也不要沾沾自喜,要永远保持自己内心的平静和超脱。17B(“和”应读“h”,意思是“应和”。)18A(A中两个“以”都是介词,作“拿”讲;B中的前一个“其”代词,代“鹤”,后一个“其”是疑问副词,作“难道”讲;C中的前一个“而”是连词,作“却”讲,后一个“而”是连词,表修饰关系;D中的前一个“于”是介词“在”,后一个“于”是介词,表被动。)19C( A“明年”古代作“第二年”,现在是今年的下一年;B“适当”古代是“正好对着”,现在讲作“合适、恰当”;D“南面”古代是“面向南方”,现在讲作“南方”。)20D(此题重点考查学生理解文言文的能力。) 21(1)译文:在这个亭子里喝酒并以此为乐。(2)译文:凭借这保全他们的真性,并闻名后世。(3)译文:独自整天在山涧峡谷中,啄食青苔,踩着白石头。(第一句在翻译时应重点把握“乐”字的用法和“之”的意思;第二句“以”“全”“名”等字是翻译的关键;第三句要注意“而”“履”等字。)22略。

- 温馨提示:

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。

2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。

3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。

4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。

5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。

6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。

7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

- 卡通可爱绿色小学生家长会模板课件

- 卡通可爱老师教育教学模板课件

- 卡通可爱幼儿园大班家长会模板课件

- 卡通夏日暑假班会家长会模板课件

- 卡通可爱创意爱情告白求婚婚礼婚庆策划方案模板课件

- 卡通可爱军人动态模板通用模板课件

- 卡通可爱五一劳动最光荣主题班会模板课件

- 卡通可爱小学生常用急救知识模板课件

- 卡通动画小乌龟Franklin_02_02【声音字幕同步】课件

- 卡通儿童预防冬季流感科普宣传模板课件

- 卡通动漫动物人物绘制课件

- 卡通可爱儿童节主题活动策划方案模板课件

- 卡通儿童珍爱生命防溺水主题班会模板课件

- 卡通动漫教育教学课程设计教师说课模板课件

- 身体工作动态静心资料来源Osho的静心与健康若欲详解敬请课件