袁涛毕业论文正文

袁涛毕业论文正文

《袁涛毕业论文正文》由会员分享,可在线阅读,更多相关《袁涛毕业论文正文(24页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

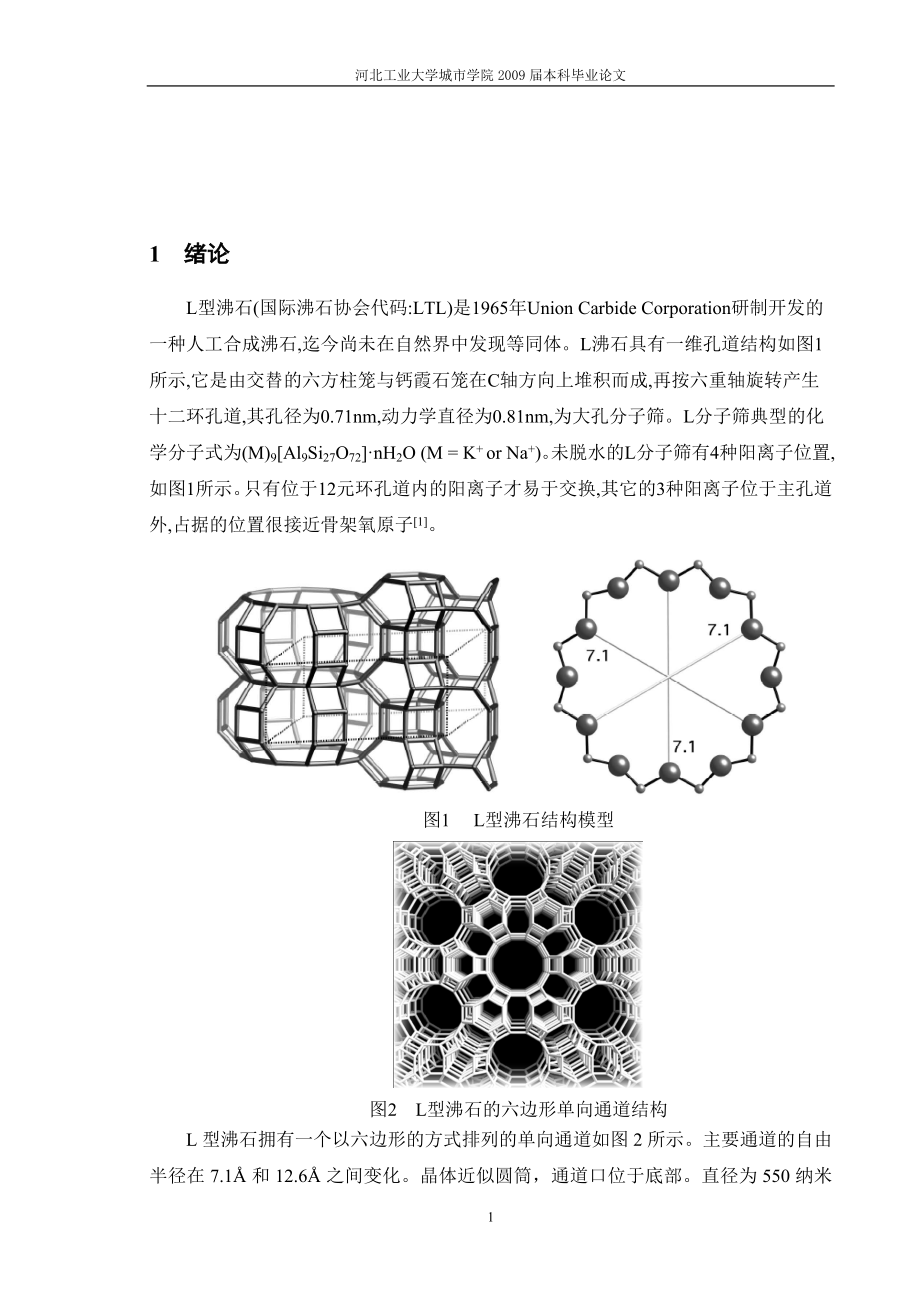

1、河北工业大学城市学院2009届本科毕业论文1 绪论L型沸石(国际沸石协会代码:LTL)是1965年Union Carbide Corporation研制开发的一种人工合成沸石,迄今尚未在自然界中发现等同体。L沸石具有一维孔道结构如图1所示,它是由交替的六方柱笼与钙霞石笼在C轴方向上堆积而成,再按六重轴旋转产生十二环孔道,其孔径为0.71nm,动力学直径为0.81nm,为大孔分子筛。L分子筛典型的化学分子式为(M)9Al9Si27O72nH2O (M = K+ or Na+)。未脱水的L分子筛有4种阳离子位置,如图1所示。只有位于12元环孔道内的阳离子才易于交换,其它的3种阳离子位于主孔道外,占

2、据的位置很接近骨架氧原子1。图1 L型沸石结构模型图2 L型沸石的六边形单向通道结构L型沸石拥有一个以六边形的方式排列的单向通道如图2所示。主要通道的自由半径在7.1和12.6之间变化。晶体近似圆筒,通道口位于底部。直径为550纳米的晶体通常包括大约80000条平行通道。高分辨电子显微镜已被用于观察L沸石的表面结构和改进生产工艺的认识过程和缺陷。从有机染料获取的材料以分子形式进入L沸石的通道反应出多种有趣的特性,包括从增加染料稳定性到光子通讯职能和光学各向异性。L型沸石是含有钾离子的铝硅酸盐,其晶胞组成:(1-x)K2OxNa2OAl2O3(67)SiO2(6)H2O。它是一种较高SiO2/A

3、l2O3比值的沸石,不仅具有独特的吸附性和催化性能,还具有良好的热稳定性。其在700焙烧后,仍保持原来的晶体结构,是一种有前途的热稳定性能优良的催化剂1,可用作裂化、重整、异构化、芳构化、烷基化、润滑油加氢裂化等碳氢化合物转化过程中的催化剂。其具有的较高吸附活性,还可用做吸附剂。L型沸石改性后,可用于化工合成过程如CO加氢等。L型沸石自身的结构特点及其独特的性能日益引起人们对其研究的重视,并开发了多种领域中的用途。稀土是一个巨大的发光材料宝库,在人类开发的各种发光材料中,稀土元素发挥着非常重要的作用。稀土元素发光材料的优点是吸收能力强,转换率高,可发射从紫外到红外的光谱,在可见光区域,有很强的

4、发射能力,且物理化学性质稳定.目前稀土发光材料的应用非常广泛。主要用在彩电显象管、计算机显示器、节能灯、防伪、拍摄电影以及转光农膜等上2。稀土离子具有丰富的发射光谱。其中,除La3+、Lu3+之外的其余镧系离子的4f电子可在7个4f轨道之间任意分布,从而产生各种光谱项和能级,对未充满f电子壳层的原子或离子可观察到的谱线多达三万条。因此,可以发射紫外到红外各种波长的电磁辐射。三价镧系稀土离子的颜色呈现明显的对称性,没有4f电子的La3+离和4f层全满的Lu3+离子以及4f层半充满的Gd3+离子为无色,其他稀土离子的颜色以Gd3+离子为对称分布,如表1。稀土离子对光的吸收是发生在内层4f电子在不同

5、能级之间的跃迁,产生吸收光谱谱线很窄,特异性强。因此呈现出的颜色鲜艳纯正。表1 Ln3+的颜色2La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu 苹 紫 粉 浅 浅 浅 玫 浅 无 无 果 黄 无 黄 瑰 无 无绿 红 红 红 红 黄 红 绿 物质发光现象大致分为两类3:一类是物质受热,产生热辐射而发光;另一类是物体受激发吸收能量而跃迁至激发态(非稳定态)在返回到基态的过程中,以光的形式放出能量。以稀土化合物为基质和以稀土元素为激活剂的发光材料多属于后一类,即稀土荧光粉。稀土元素原子具有丰富的电子能级,因为稀土元素原子的电子构型中存在4f轨道,为多种能级

6、跃迁创造了条件,从而获得多种发光性能。根据激发源的不同,稀土发光材料可分为光致发光(以紫外光或可见光激发)、阴级射线发光(以电子束激发)、X射线发光(以X射线激发)以及电致发光(以电场激发)材料等。稀土荧光材料与相应的非稀土荧光材料相比,其发光效率及光色等性能都更胜一筹。稀土有机络合物如钐(Sm)、铕(Eu)、铽(Tb)的有机配合物在紫外线照射下,发光高度高,单色性好,光热稳定,不易老化,且易于分散到各种溶剂和有机材料中。因此可以制成稀士紫外荧光防伪油墨。田君等研制出的含铕的有机络合物邻二氮杂菲乙酰丙酮合铕及邻二氮杂菲三氟乙酰丙酮合钇铕,掺这种有机荧光光粉的油墨在紫外线的照射下,能发出红色的亮

7、光,可以制造香烟包装盒等的防伪标志和商标等。稀土有机络合物荧光防伪技术可与激光防伪技术联用,进行综合防伪,已广泛用于证件、票据、商标、香烟、药品,食品、食盐等的包装防伪。目前稀土发光材料在照明、显示、信息等方面已获得广泛的应用,成为人类生活中不可缺少的重要组成部分。日本稀土荧光材料的生产、消费和出口均居世界前列,年产各种稀土荧光粉530t,主要消费领域为三基色荧光灯(约占62%)、彩电和计算机用阴极射线管(CRT) (约占34%)、X射线增感屏(约占3.7%)。1.1 L 型沸石的研究发展L型沸石作为一种新型沸石材料,具有很多优异的性能,如热稳定性、催化性能、吸附性、耐酸性等,因具有较大的孔径

8、和独特的结构使其适合做基质材料。这些性能日益引起人们的广泛重视,出现了一系列L型沸石合成及其改进方法,以及与其应用相关的研究。L型沸石不仅可以应用在石油馏分的催化裂化及某些催化重整、异构化等方面,还可以用作气相色谱中分离H2、N2气等混合气体的固定相,或者将染料分子填充在L型沸石晶体的管道中,制成可以进行光化学转换和贮存太阳能的系统,用于制备光电池、高立体分辨率电子屏幕,或应用于特殊的生物学、医学等领域4。沸石是结晶的铝矽酸盐,具有明确的通道和空穴。当它在紫外可见近红外线下是透明时,能适应各种有机物和无机物种的能力,使它成为超分子组织的理想材料。在许多情况下,在分子筛中被限制的分子和表面吸附位

9、的催化活性导致有趣的光化学现象,至今还没有解决办法。1.1.1 应用领域 由于L型沸石具有独特的结构以及良好的吸附性能和催化性能,广泛用于吸附剂、催化剂载体以及光学通讯、生物、医学等一些特殊领域,见表2。表2 L型沸石的应用领域应用领域 反应或过程等催化领域(作载体) 1.乙烯氢甲酰化;2.脂肪烃的脱氢环化、异构化,正己烷芳构化;3.甲苯烷基化;4.CO氢化吸附领域 气相色谱分离H2、N2的固定相光学通讯 制成人工光能利用系统其它 生物、医学等领域L型沸石除应用于催化等领域之外,也可应用于其他特殊领域,例如通过对L型沸石晶粒尺寸和形状的调节、对孔道内装载不同粒子及装载方式的改进,使L型沸石在光

10、学通讯、信息储存、数据处理及特殊的生物和医学领域发挥重要作用4. 1.1.2 合成方法合成L型沸石的硅源主要有硅溶胶、硅酸钾或硅酸钠等,铝源主要有铝酸钾、铝酸钠、Al(OH)3、铝粉或氧化铝粉末等,此外,合成L型沸石所用的原料还有白炭黑、高岭土、粉煤灰等。孙剑飞5等使用白炭黑、铝屑等原料得到反应混合物,于190下晶化4h8h制得高结晶度的L型沸石纯相。G.Belardi6等使用水热合成法,将烧煤发电厂的粉煤灰加入到强碱性的KOH溶液中,通过调节固体粉煤灰与溶液的比例、添加SiO2以及控制晶化温度和晶化时间,可以选择性地合成出K-L型或K-W型沸石或者其中一种沸石数量较多的混合沸石。 水热法是一

11、种在密闭容器内完成的湿化学方法,与溶胶凝胶法、共沉淀法等其它湿化学方法的主要区别在于温度和压力。水热法研究的温度范围在水的沸点和临界点(374)之间, 但通常使用的是130250之间, 相应的水蒸汽压是0.34MPa。与溶胶凝胶法和共沉淀法相比,其最大优点是一般不需高温烧结即可直接得到结晶粉末,从而省去了研磨及由此带来的杂质。水热法可以制备包括金属、氧化物、和复合氧化物在内的60多种粉末。所得粉末的粒度范围通常为0.1m至几m,有些可以几十纳米,且一般具有结晶好、团聚少、纯度高、粒度分布窄以及多数情况下形貌可控等特点。水热合成是指温度为1001000、压力为1MPa1GPa条件下利用水溶液中物

12、质化学反应所进行的合成。在亚临界和超临界水热条件下,由于反应处于分子水平,反应性提高,因而水热反应可以替代某些高温固相反应。又由于水热反应的均相成核及非均相成核机理与固相反应的扩散机制不同,因而可以创造出其它方法无法制备的新化合物和新材料。1.1.3 表征方法 一、采用SEM可以表征样品的形貌,如观测颗粒外观规整度、长度和直径等.和光学显微镜及透射电镜相比,扫描电镜具有以下特点: (一) 能够直接观察样品表面的结构,样品的尺寸可大至120mm80mm50mm。 (二) 样品制备过程简单,不用切成薄片。 (三) 样品可以在样品室中作三度空间的平移和旋转,因此,可以从各种角度对样品进行观察。 (四

13、) 景深大,图象富有立体感。扫描电镜的景深较光学显微镜大几百倍,比透射电镜大几十倍。 (五) 图象的放大范围广,分辨率也比较高。可放大十几倍到几十万倍,它基本上包括了从放大镜、光学显微镜直到透射电镜的放大范围。分辨率介于光学显微镜与透射电镜之间,可达3nm。 (六) 电子束对样品的损伤与污染程度较小。 (七) 在观察形貌的同时,还可利用从样品发出的其他信号作微区成分分析。 工作原理 从电子枪阴极发出的直径20nm30nm的电子束,受到阴阳极之间加速电压的作用,射向镜筒,经过聚光镜及物镜的会聚作用,缩小成直径约几毫m的电子探针。在物镜上部的扫描线圈的作用下,电子探针在样品表面作光栅状扫描并且激发

14、出多种电子信号。这些电子信号被相应的检测器检测,经过放大、转换,变成电压信号,最后被送到显像管的栅极上并且调制显像管的亮度。显像管中的电子束在荧光屏上也作光栅状扫描,并且这种扫描运动与样品表面的电子束的扫描运动严格同步,这样即获得衬度与所接收信号强度相对应的扫描电子像,这种图象反映了样品表面的形貌特征。 在化学化工里,SEM是scanning electron microscope的缩写,指扫描电子显微镜是一种常用的材料分析手段。 进行扫描电镜观察前,要对样品作相应的处理。扫描电镜样品制备的主要要求是:尽可能使样品的表面结构保存好,没有变形和污染,样品干燥并且有良好导电性能。二、产品分析使用了

15、X-射线衍射法来进行相位检测。这种方法被应用为比较标准的检测商业化的L沸石(硬质合金联盟)。采用XRD可以测定样品的物相、晶粒大小、孔径、结晶度和Si/Al比等。X射线荧光衍射:利用初级X射线光子或其他微观离子激发待测物质中的原子,使之产生荧光(次级X射线)而进行物质成分分析和化学态研究的方法。按激发、色散和探测方法的不同,分为X射线光谱法(波长色散)和X射线能谱法(能量色散)。 当原子受到X射线光子(原级X射线)或其他微观粒子的激发使原子内层电子电离而出现空位,原子内层电子重新配位,较外层的电子跃迁到内层电子空位,并同时放射出次级X射线光子,此即X射线荧光。较外层电子跃迁到内层电子空位所释放

16、的能量等于两电子能级的能量差,因此,X射线荧光的波长对不同元素是特征的。1.2 稀土有机配合物光致发光概述物质吸收了一定的光能产生的发光现象我们称之为光致发光。在一定的电场下, 被相应的电能所激发而产生的发光现象称之为电致发光。近年来有机薄膜电致发光技术因其在平面薄板全彩色显示器的潜在商业前景,得到了工业界和学术界的大量投人, 并取得了很大的发展。满足电致发光材料的基本条件之一就是要具有高的光致发光效率,因此光致发光和电致发光的研究出发点相同稀土配合物具有高光致发光效率、可覆盖可见光区的发光,稀土离子发光光谱的半峰宽窄以及修饰配体的结构不影响中心离子发光光谱等优点, 使其作为电致发光材料显示了

17、诱人的前景目前, 彩色显示器所需要的红、绿、蓝三基色的稀土发光配合物均已获得, 相应的器件也已有报道7。受紫外光、电子射线等照射后而发光,在照射停止后发光也很快停止的物质称为荧光物质。稀土离子的荧光光谱属于稀土离子的发射光谱,主要有三个方面的跃迁:f-f跃迁,5d-4f跃迁,电荷跃迁8。Eu(),Tb()是在可见区有较高荧光的稀土离子。稀土元素由于电子处于内层能级,被和轨道有效屏蔽,跃迁呈现尖锐的线状光谱且具有长寿命激发态。稀土离子的f-f跃迁是宇称禁戒的,由f-f跃迁引起的紫外吸收很弱,而有机配体的单重态跃迁是自旋允许的,它的紫外吸收很强,因此,欲制备性能优良的发光体,必须使它们与具有吸光系

18、数较高的有机配体结合在一起,形成稀土有机配合物。1.2.1 发光原理稀土元素作为配合物的中心离子其配位数丰富多变,通过稀土离子与丰富多变配体的相互作用,又可以在很大程度上改变、修饰和增强其发光特性,产生了十分丰富的吸收和荧光光谱信息。如某些稀土离子(Eu3+和Tb3+)具有在可见光区的通道,如果选择适当的配体形成配合物,而其中的配体可将某一定波长的入射光吸收、贮存、转换或传递给中心离子,使配合物发射出荧光,这种稀土有机发光配合物发出的荧光兼有稀土离子发光强度高、颜色纯正和有机发光配合物所需激发能量低、荧光效率高等优点。1.2.2 有机配体向稀土离子的能量转移 配体向稀土离子能量的转移过程可分为

19、3步(如图3): 1)先由配体吸收辐射能先由配体吸收辐射能,从单重态的基态。跃迁到激发态,其激发能可以辐射方式回到基态,产生配体荧光,也可以非辐射方式传递给三重态的激发态;2)三重态激发态也可以辐射方式放出配体磷光,回到基态,或以非辐射方式将能量转移给稀土离子;3)处于激发态的稀土离子的能量跃迁也有两种形式,以非辐射方式或以辐射方式跃迁到较低能态,再至基态。若以辐射方式从高能态跃迁到低能态时,就产生稀土荧光。当一些稀土离子的激发态与配体的三重态相当或在三重态以下存在一定的能级差时,才可能由配体的三重态将能量转移给稀土离子,稀土离子从基态跃迁到激发态,然后处于激发态的离子,以辐射方式跃迁到低能态

20、而发出稀土荧光。但是能级差过大或过小均不能得到高强度的发光,较高的发光效率对应于较佳的能级差。同时,发光效率与配合物结构的关系相当密切,即配合物体系的共扼平面、刚性结构程度越大,配合物中稀土离子的发光效率也就越大。由于此类配合物为稀土离子的发射,其显著的特点为其发射谱带非常窄,半高宽一般为10nm左右。对于Eu3+离子,其配合物发红光,主发射峰为613nm。Tb3+发绿光,主发射峰为545nm7。图3 稀土有机配合物的能量传递示意图1.2.3 稀土有机发光配合物的研究状况自1942年Weissman发现稀土配合物中的敏化发光现象以来9,人们对有关稀土荧光现象的研究开始在不同领域中展开,Cros

21、by10在1966年发表了有关稀土有机配合物发光现象的综述,sinha在1971年发表了有关稀土鳌合物的发光和激光行为的综述11。后来,Horrock和Albin发表了关于配位化学和生物化学领域的稀土发光现象的综述12,13,并阐述了其在生物分子领域中的应用。在国内,苏锵、李文连、杨燕生等分别从不同的角度给出过稀土配合物的发光及其应用的综述14-16。自60年代以来,以-二酮和芳香羧酸为配体的稀土配合物一直是人们研究稀土有机配合物发光和能量传递的重要对象。由于一二酮对稀土离子有很强的配位能力和高的吸收系数,能量可以从-二酮类配体有效传递到中心离子(特别是Eu3+、Tb3+等离子),从而使这类配

22、合物具有很高的发光效率。通过总结得出以下结论:1)发光效率与配合物的结构关系相当密切,当配合物体系共扼平面的刚性结构程度越大,稀土配合物发光效率也越高,因为结构稳定性大,大大降低了发光的能量损失。2)配体取代基对中心离子的发光效率有明显的影响。3)稀土发光效率取决于配体最低激发态三重态能级位置与稀上离子振动能级的匹配情况。4)协同试剂是影响稀上离子发光效率的另一重要因素,三元配合物发光性能优良。由于此类配合物具有很好的应用前景,对此类配合物的研究一直也长盛不衰17。20世纪70年代,人们开始了对稀土芳香梭酸发光配合物的研究,研究发现,芳香梭酸类化合物由于其芳香环具有较大的共扼的刚性平面,以及它

23、可以通过梭基中的氧与稀土离子配位,配位后形成的稀土配合物具有较好的发光性和稳定性,可以使稀土离子的发光性能得到明显改善。有关这个领域的研究内容大致为:从有机配体到稀土离子的能量传递效率随介质环境的变化;不同稀土离子之间的相互作用等。随着科技的进步,稀土有机发光配合物的研究开始与一些新的技术手段相结合,比较多的就是稀土配合物纳米材料荧光性质的研究。初始,对稀土化合物纳米微粒的报道多集中在稀土氧化物、氟化物、磷酸盐等微粒上18,19,然而对稀土配合物纳米微粒的研究报道并不多见20,21。较有代表的是胡林学等采用化学沉淀法和溶胶-凝胶法合成Eu(DBM)3的配合物纳米微晶,并对其发光性质进行研究,发

24、现微粒的尺寸对其性质影响很大。1.3 有机-无机杂化材料1.3.1 简介复合化是现代材料发展的趋势, 通过多种材料功能的复合, 实现性能互补和优化, 可望制备性能优异的材料。有机-无机杂化材料是复合材料家族中最耀眼的新星。有机-无机杂化材料的有机相和无机相之间的界面面积非常大、界面相互作用强, 使常见的尖锐清晰的界面变得模糊, 微区尺寸通常在纳米量级, 甚至有些情况下减少到“分子复合”的水平, 因此, 它具有许多优越的性能, 与传统意义上的复合材料有本质的不同。杂化材料是继单组分材料、复合材料和功能梯度材料之后的第四代新材料,杂化材料是一种均匀的多相材料,其中至少有一相的尺寸有一个维度在纳米数

25、量级,有的甚至是分子级的,纳米相与其它相间通过化学(共价键、离子键、螯合键等)与物理(氢键等)作用在纳米水平上复合,即相分离尺寸不得超过纳米数量级22。有机-无机杂化材料由于具有优异的力学性能、热学性能、光学性能、电学性能而引起广泛关注,作为新型的结构材料、涂层材料、光学材料、电学材料、磁学材料和生物学材料等,使用越来越广泛。无机-有机杂化材料综合了无机、有机和纳米材料的优良特性,具有良好的机械、光、电、磁等功能特性,这种材料的形态和性能可在相当大的范围内调节,近些年已成为高分子化学和物理、物理化学和材料科学等多门学科交叉的前沿领域,受到各国科学家的重视23。1.3.2 制备方法无机-有机杂化

26、材料最初是通过溶胶凝胶法制备的,经过十几年的发展,其合成方法得到了不断的完善。目前主要可分为四类:原位分散聚合法、共混法、插层法和溶胶-凝胶法。溶胶-凝胶法是目前制备无机-有机杂化材料最常用的也是最成熟的方法,据报道无机-有机杂化材料的制备基本是采用此方法,且以SiO2与各种有机组分形成的杂化材料居多;插层法利用层状无机物(如粘土、云母等层状金属盐类和V2O5,Mn2O3等氧化物)作为无机相,将有机物(高聚物或单体)作为另一相插入无机相的层间,制得层型杂化材料的方法;共混法有溶液共混法,乳液共混法,溶胶-聚合物共混法,熔融共混法和机械共混法等。1.3.3 表征方法无机-有机杂化材料结构表征最常

27、用的方法是进行红外光谱测试,从红外光谱中可以了解形成杂化材料的结构,各基团存在的形式。一般情况下,100以下是水分子的挥发,100300是Si-OH的脱水缩合以及副产物的析出和有机物的分解过程,300以上是有机物及其它产物的进一步热分解过程。荧光分析:采用Edinburgh FS920P测量荧光光谱和寿命,用450W的氙灯作为激发光源,一个双重激发单色光镜,一个发射单色光镜,和一个半导体冷却式RMP928型光电倍增管。主要功能:200-1700nm稳态荧光光谱;200-1700nm瞬态磷光/磷光寿命光谱;200-1700nm时间分辨发射光谱;化学发光光谱测量;可选的变温荧光光谱/荧光寿命测量。

28、2 实验试剂及设备2.1 化学试剂试剂名称 纯度 生产厂家2-噻吩甲酰三氟丙酮(TTA) 99% 北京百灵威化学技术有限公司三氧化二铕 99.99% 天津市元立化工有限公司浓盐酸 分析纯 固安县清远化工厂无水乙醇 分析纯 天津市科锐思精细化工有限公司三氯甲烷 分析纯 天津大学科威公司Al(OH)3 分析纯 天津市化学试剂一厂NaOH 分析纯 天津市化学试剂三厂KOH 分析纯 天津市化学试剂三厂二氧化硅溶胶 40%(质量分数,水分散) ALDRICH公司2.2 实验仪器及设备仪器名称 型号 生产厂家电子天平 AR2140 梅特勒-托利多仪器(上海)有限公司暗箱式紫外分析仪 ZF-20D 巩义市予

29、华仪器有限责任公司 恒温加热磁力搅拌器 CL-2 巩义市予华仪器有限责任公司超声波清洗器 KH2200 昆山禾创超声仪器有限公司 旋转蒸发器 RE-52AA 上海市雅荣生化设备仪器有限公司旋片真空泵 2XZ-4 浙江黄岩求精真空泵厂管式电阻炉 SK2-4-13 天津市中环实验电炉有限公司荧光光谱仪 FSP920 英国 Edingburgh Instruments 公司傅里叶变换红外光谱仪 VECTOR 22 德国Bruker公司水热反应釜 150ml 天津大学工程训练中心扫描电子显微镜 S-4300 Hitachi3 研究方法3.1 中型圆柱状L型沸石3.1.1 中型圆柱状L沸石的制备(沸石组

30、成1.73K2O-1.41Na2O-1.00Al2O3-10.61SiO2-173H2O)3.18gKOH,1.60gNaOH,和 2.21gAl(OH)3加到9.40g双蒸馏水中在120油浴中回流3h后得到透明的溶液。硅石悬浮物的准备如下:22.8g二氧化硅溶胶和18.66g双蒸馏水混合,并在超声波搅拌约10 min。待铝源溶液和硅源溶液降至室温,将铝源溶液在强烈搅拌下添加到硅源溶液。经过3min的进一步搅拌,将不透明凝胶转移到聚四氟乙烯容器在160静态条件下结晶144h。经过结晶,压力容器在打开之前须在冰中冷却1h。该产品经离心(4000r/min,每次8min)和并用沸腾双蒸馏水洗至上清

31、液的pH值为中性。该晶体在80空气中干燥约16h,再放入管式电阻炉在200条件下加热2h,得到约5g的材料。3.1.2 中型圆柱状L沸石的检测下面的实验是用来方便的检查合成是否成功。当L沸石添加到劳氏紫水溶液时,染料分子会进入沸石晶体的孔道,对其加热会加速染料分子的进入。样品经沸腾约1min后,观察到沸石悬浮液的颜色从浅紫色变为蓝色。这种效应是由于进入L型沸石的通道,在这里染料分子以单体形式存在。冷却至室温后表现为蓝色。将0.2g的沸石溶于10 ml的水溶液,为使其溶解均匀,用超声波清洗器震荡5min。取两支试管1号和2号,同时取2ml沸石悬浮液和4ml劳氏紫溶液加入到两支试管,2号作对比。将

32、一号用酒精灯加热,观察到一号由浅紫色变为蓝色,检测为L型沸石。3.2 合成中型圆柱状L型沸石的并列试验3.2.1 中型圆柱状L沸石的制备(沸石组成1.73K2O-1.41Na2O-1.00Al2O3-10.61SiO2-173H2O)为了更好的研究影响沸石结晶状态和晶粒大小的因素,安排了一组并列试验。从投料比的影响因素着手,同时进行1号,2号和3号试验。1号:5.907gKOH,2.943gNaOH,和 3.939gAl(OH)3加到43.45g双蒸馏水中在120油浴中回流3h后得到透明的溶液。硅石悬浮物的准备如下:40.538g二氧化硅溶胶和33.18g双蒸馏水混合,并在超声波搅拌约10mi

33、n。待铝源溶液和硅源溶液降至室温,将铝源溶液在强烈搅拌下添加到硅源溶液。经过3min的进一步搅拌,将不透明凝胶转移到聚四氟乙烯容器在160静态条件下结晶144h。经过结晶,压力容器在打开之前须在冰中冷却1h。该产品经离心(4000r/min, 每次8min)和并用沸腾双蒸馏水洗至上清液的pH值为中性。该晶体在80空气中干燥约16h,再放入管式电阻炉在200条件下加热2h,得到约9g的材料。2号:改变碱的用量,增加碱的用量提高到1.9mol.6.168gKOH,2.938gNaOH,和 3.939gAl(OH)3加到43.45g双蒸馏水中在120油浴中回流3h后得到透明的溶液。硅石悬浮物的准备如

34、下:40.538g二氧化硅溶胶和33.18g双蒸馏水混合,并在超声波搅拌约10min。待铝源溶液和硅源溶液降至室温,将铝源溶液在强烈搅拌下添加到硅源溶液。经过3min的进一步搅拌,将不透明凝胶转移到聚四氟乙烯容器在160静态条件下结晶144h。经过结晶,压力容器在打开之前须在冰中冷却1h。该产品经离心(4000r/min,每次8min)和并用沸腾双蒸馏水洗至上清液的pH值为中性。该晶体在80空气中干燥约16h,再放入管式电阻炉在200条件下加热2h,得到约12g的材料。3号:8.707gKOH,2.943gNaOH,和 3.939gAl(OH)3加到42.74g双蒸馏水中在120油浴中回流3h

35、后仍浑浊。硅石悬浮物的准备如下:36.863g二氧化硅溶胶和30.173g双蒸馏水混合,并在超声波搅拌约10min。待铝源溶液和硅源溶液降至室温,将铝源溶液在强烈搅拌下添加到硅源溶液。经过3min的进一步搅拌,将不透明凝胶转移到聚四氟乙烯容器在160静态条件下结晶144h。经过结晶,压力容器在打开之前须在冰中冷却1h。该产品经离心(4000r/min,每次8min)和并用沸腾双蒸馏水洗至上清液的pH值为中性。该晶体在80空气中干燥约16h,再放入管式电阻炉在200条件下加热2h,得到约8g的材料。3.2.2 中型圆柱状L沸石的检测通过3.1.2中所提供的方法检测,观察到1号和2号变色明显,3号

36、不变色,且反应釜内沸石呈颗粒状,与前两组沸石明显不同。判断1号和2号为沸石,3号合成沸石失败。3.3 中型圆盘状L型沸石3.3.1 中型圆盘状L沸石的制备(沸石组成5.4K2O-5.5Na2O-1.00Al2O3-30.00SiO2-416.08H2O)5.80gKOH,3.6gNaOH和1.222gAl(OH)3(试验用99%的Al(OH)3能否得到更佳的试验结果)被添加到34.518g双蒸馏水中在120油浴中回流3h后得到透明的溶液。待溶液冷却到室温后,在搅拌的状态下加入到35.34g的二氧化硅溶胶,后者须提前搅拌5到10min。经过3至6min的进一步搅拌,将不透明凝胶转移到聚四氟乙烯容

37、器在160 静态条件下结晶72h。经过结晶,压力容器在打开之前须在冰中冷却1h。该产品经离心(4000r/min, 8min)和并用沸腾双蒸馏水洗至上清液的pH值为中性。该晶体在80空气中干燥约16h,再放入管式电阻炉在200条件下加热2h,得到约4g的材料。3.3.2 中型圆盘状L沸石的检测将0.2g的沸石溶于10 ml的水溶液,为使其溶解均匀,用超声波清洗器震荡5min。取两支试管1号和2号,同时取2ml沸石溶液和4ml劳氏紫溶液加入到两支试管,2号作对比。将一号用酒精灯加热,观察到1号由浅紫色变为蓝色,检测为L型沸石。3.4 纳米L沸石3.4.1 纳米L沸石的制备(沸石组成9.34K2O

38、-1.00Al2O3-20.20SiO2-412.84H2O)5.08gKOH和1.563gAl(OH)3加到19.76g双蒸馏水中在温度115 的回流15h,得到一种透明的溶液。7.58g的KOH和21.33g双蒸馏水添加到40.05g二氧化硅溶胶在机械搅拌的条件下115的油浴中回流15h。待铝源溶液和硅源溶液降至室温,将铝源溶液在强烈搅拌下添加到硅源溶液。搅拌3至6min后,不透明凝胶物变澄清,将其转移到聚四氟乙烯容器,在170的静态条件下结晶12h。经过结晶,压力容器在打开之前须在冰中冷却1h。该产品经离心(4000r/min,每次8min)和并用沸腾双蒸馏水洗至上清液的pH值为中性。该

39、晶体在80空气中干燥约16h,再放入管式电阻炉在200条件下加热2h,得到约9g的材料。3.4.2 纳米L沸石的检测将0.2g的沸石溶于10 mL的水溶液,为使其溶解均匀,用超声波清洗器震荡5min。取两支试管1号和2号,同时取2mL沸石溶液和4mL劳氏紫溶液加入到两支试管,2号作对比。将一号用酒精灯加热,观察到一号由浅紫色变为蓝色,检测为L型沸石。3.5 ZL-Eu(TTA)型沸石杂合物的制备3.5.1 配制0.1mol/L的EuCl3溶液100ml取Eu2O31.7604g(0.005mol)放于100mL烧杯中,加入一定量浓盐酸(36%-38%)直到固体溶解为止。加热蒸发,出现白色晶体至

40、恰好蒸干,加入无水乙醇配制成100ml pH=4的溶液。3.5.2 稀土离子与L型沸石中阳离子的交换取L型沸石200mg,加入10mL 0.1mol/L EuCl3溶液中。于80下搅拌24h。离心分离,弃去上层清液,再用去离子水洗涤沉淀两次。在真空干燥箱中于80下干燥3h,得样品离子交换的沸石ZL-Eu备用。3.5.3 有机光敏分子的掺杂24取Eu3+交换过的L型沸石50mg,与15mg TTA混合,充分研磨。装入带有抽气头的小梨形瓶中,用旋片真空泵抽真空1h。用恒温加热磁力搅拌器加热48h后,取出,5ml四氢呋喃洗涤两次,离心分离,除去未掺杂入沸石孔穴中的TTA。在烘箱中烘干,得样品ZL-E

41、u(TTA)型沸石杂合物。4 结果分析4.1 中型圆柱状L沸石的表征晶体的形态通过扫描电显微镜的手段观测。 图4.1 中型圆柱状L沸石SEM图观察扫描电镜图4.1,得出该沸石晶体的平均长度为1.5m,平均直径1.2m,而且沸石中有大量的簇状物,可能是由于投料比和加水量的影响。4.2 并列试验中型圆柱状L沸石的表征1号: 图4.2.(1) 中型圆柱状L沸石SEM图由图4.2.(1)看出:通过改变原料用量,合成的沸石形状更规则,没有出现大量杂质,沸石晶体的平均长度为1m,平均直径0.8m。2号: 图4.2.(2) 中型圆柱状L沸石SEM图 由图4.2.(2)看出:2号出现较多形状不规则的杂质,晶体

42、尺寸较大,沸石晶体的平均长度为2m,平均直径1m。结果分析:综合以上分析得,维持原文献中的原料配比,同时增加各物质的用量,能获得较规则形状的沸石。单一增加碱的用量,并不能改进沸石晶体的形状,而且沸石大小不均匀。4.3 中型圆盘状L型沸石的表征 图4.3.(1) 中型圆盘状L型沸石SEM图由图4.3.(1)看出:圆盘状L沸石晶体的平均长度为0.35m,平均直径为1m。产品分析使用了X -射线衍射法来进行相位检测。图4.3.(2) 中型圆盘状L型沸石XRD图图4.3.(2)经与文献给定的XRD图谱对比,基本一致,可证明所得沸石为中型圆盘状L型沸石。4.4 纳米L沸石的表征 图4.4 纳米L沸石SE

43、M图由图4.4得出:由于纳米沸石晶体的尺寸太小,SEM只能在大体上表征沸石的外形。4.5 ZL-Eu(TTA)型沸石杂合物的表征 ZL-Eu(TTA)型沸石杂合物作红外光谱分析,荧光光谱分析。4.5.1 ZL-Eu(TTA)型沸石杂合物的红外光谱分析图4.5.1 ZL-Eu(TTA)红外光谱TTA结构如下: 由图4.5.1看出:3455cm-1处为O-H峰,可能是杂合物中的水分,或是TTA烯醇式互变异构体中的醇羟基。2919cm-1处为-CH2CO-中C-H的伸缩振动。1693cm-1处为羰基峰, 1113cm-1处为沸石的Si-O-Si峰。4.5.2 ZL-Eu(TTA)型沸石杂合物的荧光光

44、谱分析 lex=350nm 图4.5.1(1) 沸石ZL-Eu的激发光谱 图4.5.1(2) 沸石ZL-Eu的发射光谱在图4.5.1(1)中,当以Eu3+的特征发射波长612 nm 作为监测波长时,得到沸石ZL-Eu的激发光谱为一从240 nm 到390 nm 的宽带,最强激发峰350nm。在图4.5.1(2)中以350nm作为激发波长,得到ZL-Eu的主要的发射谱峰在420nm720nm之间,对应了Eu3+的5D07F0(579nm);5D07F1(591nm);5D07F2(612nm);5D07F3 (651nm);5D07F4 (699nm)的跃迁,其中以跃迁5D07F2(612nm)

45、红光发射强度最大。 图4.5.1(3) 沸石ZL-Eu的荧光寿命图由图4.5.1(3)知:沸石ZL-Eu的荧光寿命:(0.2300.001)mslex=382nm图4.5.1(4) ZL-Eu(TTA)的激发光谱 图4.5.1(5) ZL-Eu(TTA)的发射光谱lex=300nm图4.5.1(6) ZL-Eu(TTA)的发射光谱在图4.5.1(4)中,以Eu3+的特征发射波长612 nm 作为监测波长时,得到ZL-Eu(TTA)的激发光谱为一从230 nm 到330 nm 和从330nm到420nm的两个宽带,最强激发峰为300nm和382nm。在图4.5.1(5)和图4.5.1(6)中,以

46、382nm和300nm分别作为激发波长,得到ZL-Eu(TTA)的主要的发射谱峰在420nm720nm之间,对应了Eu3+的5D07F0(579nm);5D07F1(591nm);5D07F2(612nm);5D07F3 (651nm);5D07F4 (702nm)的跃迁,其中以跃迁5D07F2(612nm)红光发射强度最大。图4.5.1(7) ZL-Eu(TTA)的荧光寿命图由图4.5.1(7)知:ZL-Eu(TTA)的荧光寿命:(0.5470.002)ms 对比图4.5.1(3)和图4.5.1(7)知:ZL-Eu(TTA)的荧光寿命比沸石ZL-Eu的明显增长;对比图4.5.1(2)和图4.

47、5.1(5)知:ZL-Eu(TTA)的5D07F1(591nm)处的发射峰明显减弱,同时在5D07F2(612nm)处 ZL-Eu(TTA)的发射峰尖锐细长,在紫外灯下观察ZL-Eu(TTA)所发出的光纯且亮;由此说明:有机配体TTA在沸石孔道内与稀土离子Eu3+形成发光性能良好的配合物。结 论本实验主要研究了水热法合成L型沸石。L型沸石一种人工合成沸石,迄今尚未在自然界中发现等同体L型沸石拥有一个以六边形的方式排列的单向通道。L 型沸石具有一维孔道结构,它是由交替的六方柱笼与钙霞石笼在C轴方向上堆积而成,高分辨电子显微镜已被用于观察L型沸石的表面结构和改进生产工艺的认识过程和缺陷。从有机染料

48、获取的材料以分子形式进入L型沸石的通道反应出多种有趣的特性,包括从增加染料稳定性到光子通讯职能和光学各向异性。L型沸石的合成一般采用水热法合成,该法通常是在强碱性的水溶液体系中,将硅源和铝源等反应物按一定的摩尔比组成及一定的加料顺序,均匀混合后装入不锈钢反应釜内,在一定条件下水热晶化而得。可选作的硅源有硅溶胶、沉淀二氧化硅、硅酸钠、硅酸钾;铝源有Al(OH)3、铝酸钾、铝酸钠;碱性水溶液体有KOH或NaOH。L型沸石含有许多相互平行的十二元环一维纳米孔道,具有良好的热稳定性。为了获得较规则形状的沸石,可以改变制备方法、原料配比以及晶化温度和晶化时间。维持原来的原料配比,增加各物质的用量,合成的

49、沸石具有规则的形状。而单一增加碱的用量,并不能改进沸石晶体的形状。光致发光目前较好的有机配体有2-噻吩甲酰三氟丙酮(TTA)和2,2-联吡啶等。 结合L沸石特有的纳米孔道、良好的热稳定性和机械稳定性以及有机配合物的良好发光性能,有望开发出性能优异的稀土发光功能材料。参 考 文 献1 中国科学院大连化学物理研究所分子筛组编著. 沸石分子筛. 北京:科学出版社,1978.1371382 苏文斌,谷学新,邹洪,朱若华.稀土元素发光特性及其应用.化学研究, 2001,12(4):55593 张付力. 系列新型铕配合物的光致发光及成膜性能研究:硕士学位论文,郑州大学,2007 4 刘春英,柳云骐,崔敏,

50、李学礼.L型沸石的合成、表征及其应用.齐鲁石油化工, 2004,32(4):2983025 孙剑飞. L型沸石的高温合成J. 沈阳化工学院学报,1997,11(1):55606 G.Belardi.Crystallization of K-L and K-W zeolite from fly-ash.Resource , Conservation and Recycling ,1998 ,24:1671817 黄玲,黄春辉.稀土配合物的光致发光和电致发光研究.化学学报,2000, 58(12):149314988 白木,子荫.稀土发光材料的发光原理与应用.灯与照明,2006,26(6):485

51、1. 9 Wissman J I.Intramoleeular Energy Transfer-The Fuluoreseence of Complexes of Europium.J.Chem.phys.1942,10:21421710 Crosby GA.Luminescent organic complexes of the rare earth metals.Mol cryst,1966,(1):378111 Horrocks Ir W D and Albin N Prog.Lanthanide ion luminescence incoordination chemistry and

52、 biochemist,Inorg chem.,1984,31(l):l10412 Latva Mariti,Takalo Harri,MukkalaVeli-maid.Correlation between the lowest triplet state energy level of the ligand and lanthanide() lumineseence quantum yieldJ.Lumin.1997,7(2):14916913 Rohatgl K K,SenGuPtaS,K.Spectral study of mixed chelates of rare Earth-Mi

53、xed salicylal dehydato complexes of rare earths with different Neutral ligandsJ.J.inorg.nucl.Chem.,1972,34:306l14 李文连.稀土有机配合物的发光研究的新进展.化学通报,1991,7(l):18.15 苏锵.稀土有机化合物的发光与能量传递.发光学报,1986,7(l):15.16 杨燕生.中国稀土学会第二届学术年会论文集.1990,2分册上:153154.17 李琴,周德建,黄春辉,等.铽与4-酰代吡唑啉酮-5的三元配合物的合成和荧光性质J.高等学校化学学报,1997,15(6):82

54、9.18 MufitAkine,AhllletCelikkaya.Advance in ceramies,Vol,21:CeramiePowderseience,1987,The Ameriean Ceramie Society,Inc.19 GaryLMessing,EdwinRFullerJr,HansHausner.Vol,17:Ceramic trans actions,Ceramic Powder Science,1998, The American Ceramic socie Inc.20 Hu L X, Huang B L,Li J P,Li X Q,Li H B.Acta.Ph

55、ys. Chim.Sin.,1997,13:56.21 Qian D J,Liu H G,Huang H X,Fu Q,Feng X S. Mater:Lett.,2001,52522 李旭华,袁荞龙,王得宁.杂化材料的制备、性能及应用.功能高分子学 报,2000,13(2):21121823 吴崇洁,王世敏,赵雷,等.溶胶-凝胶法制备无机-有机聚合物杂化材料的进展.胶体与聚合物,2003,21(1):394224 Yuji Wada,Mutsuko Sato,and Yasunori Tsukahara. Fine Control of RedGreenBlue Photoluminesce

56、nce in Zeolites Incorporated with Rare-Earth Ions and a Photosensitizer. Angew. Chem. Int. Ed.2006, 45:19251928致 谢这篇毕业论文是在我的导师李焕荣教授的指导下完成的。在此向李老师表示我深深的谢意。在我做实验的过程中,李老师的硕士研究生王宇、冯昱、曹朋朋、邵惠芳、李丹给了我宝贵的帮助。他们帮我熟悉试验设备并掌握使用方法,进行数据分析。我衷心地感谢师兄师姐的帮助。感谢和我同一实验室的同学们:张雷、胡亚星、丁艳霞、魏士倩、张朋梅、曾雪、程文静几位同学给予我很大的帮助,在此表示衷心的感谢。感谢我的家人和我的朋友,感谢他们对我的支持和关心。24

- 温馨提示:

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。

2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。

3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。

4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。

5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。

6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。

7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。