名言警句、诗词、俗语、成语哲理专项训练1

名言警句、诗词、俗语、成语哲理专项训练1

《名言警句、诗词、俗语、成语哲理专项训练1》由会员分享,可在线阅读,更多相关《名言警句、诗词、俗语、成语哲理专项训练1(32页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

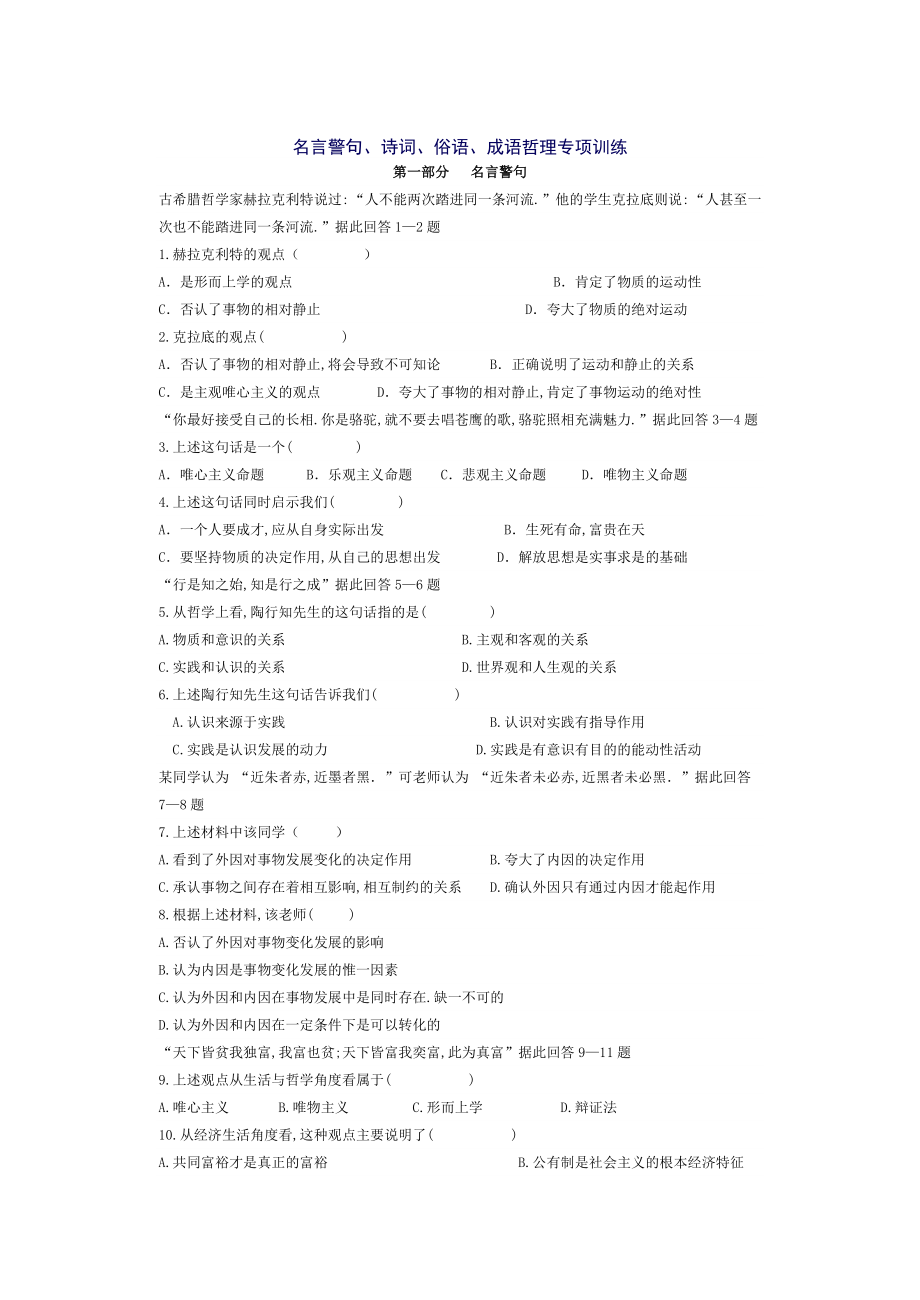

1、名言警句、诗词、俗语、成语哲理专项训练第一部分 名言警句古希腊哲学家赫拉克利特说过: “人不能两次踏进同一条河流.”他的学生克拉底则说: “人甚至一次也不能踏进同一条河流.”据此回答12题1.赫拉克利特的观点( )A是形而上学的观点 B肯定了物质的运动性C否认了事物的相对静止 D夸大了物质的绝对运动2.克拉底的观点( )A否认了事物的相对静止,将会导致不可知论 B正确说明了运动和静止的关系C是主观唯心主义的观点D夸大了事物的相对静止,肯定了事物运动的绝对性“你最好接受自己的长相.你是骆驼,就不要去唱苍鹰的歌,骆驼照相充满魅力.”据此回答34题3.上述这句话是一个( )A唯心主义命题B乐观主义命

2、题C悲观主义命题 D唯物主义命题4.上述这句话同时启示我们( )A一个人要成才,应从自身实际出发 B生死有命,富贵在天C要坚持物质的决定作用,从自己的思想出发D解放思想是实事求是的基础“行是知之始,知是行之成”据此回答56题5.从哲学上看,陶行知先生的这句话指的是( )A.物质和意识的关系 B.主观和客观的关系C.实践和认识的关系 D.世界观和人生观的关系6.上述陶行知先生这句话告诉我们( ) A.认识来源于实践 B.认识对实践有指导作用C.实践是认识发展的动力 D.实践是有意识有目的的能动性活动某同学认为 “近朱者赤,近墨者黑”可老师认为 “近朱者未必赤,近黑者未必黑”据此回答78题7.上述

3、材料中该同学( )A.看到了外因对事物发展变化的决定作用 B.夸大了内因的决定作用C.承认事物之间存在着相互影响,相互制约的关系 D.确认外因只有通过内因才能起作用8.根据上述材料,该老师( )A.否认了外因对事物变化发展的影响B.认为内因是事物变化发展的惟一因素C.认为外因和内因在事物发展中是同时存在.缺一不可的D.认为外因和内因在一定条件下是可以转化的“天下皆贫我独富,我富也贫;天下皆富我奕富,此为真富”据此回答911题9.上述观点从生活与哲学角度看属于( )A.唯心主义 B.唯物主义 C.形而上学 D.辩证法10.从经济生活角度看,这种观点主要说明了( )A.共同富裕才是真正的富裕 B.

4、公有制是社会主义的根本经济特征C.我国目前的生产水平较低 D.我国贫困人口仍然较多11.这种富裕观说明的哲学原理是( ) A.贡献和索取是密切联系的B.集体主义和个人主义是统一的C.个人与社会是辩证统一的 D.理想与现实是相互转化的古人云: “天下事有难易乎?为之,则难者亦易矣;不为,则易者亦难矣.人之为学有难易乎?学之,则难者亦易矣;不学,则易者亦难矣.”据此回答1213题12.上述材料主要说明( )A.在一定条件下, 矛盾双方各向自己相反的方向转化B.难易转化是必然的,难会变易,易会变难C.矛盾是既对立又排斥的统一D.认真学习,不懂的知识便懂了.13.上述材料主要坚持了( )A.联系的观点

5、 B.发展的观点C. 矛盾的观点 D.统一的观点“乱极则治,暗极则光,天之道也.” “在纯粹的光明中,就像在纯粹的黑暗中一样,什么也看不到.”据此回答1415题14.这两句名言共同反映了( )A.发展变化的观点 B. 矛盾特殊性的观点 C.对立统一的观点 D. 矛盾普遍性的观点15.这两句名言的区别在于( )A.前者强调了矛盾双方的对立统一,后者强调了矛盾双方的统一B.前者强调了矛盾双方的统一,后者强调了矛盾双方的对立C.前者强调了矛盾双方在一定条件下相互转化.后者强调了矛盾双方共处于一个统一体中 D.前者强调了抓主要矛盾,后者强调了 矛盾的主要方面“实践是知识的母亲,知识是生活的灯塔.”据此

6、回答1617题16.“实践是知识的母亲”强调了( )A.实践是认识的基础 B.知识对实践有正确的指导作用C.实践与知识二者同等重要 D.实践是主观见之于客观的活动17.“知识是生活的灯塔”强调了( )A.实践是认识的惟一来源B.认识对实践具有反作用C.理性认识对实践的正确指导 D.实践是人类特有的能动性的活动雷锋的人生有价值,就在于他把 “有限的生命投入到无限的为人民服务中去”;焦裕禄的人生有价值,就在于他 “心里装着全体人民,惟独没有他自己”;徐虎的人生有价值,就在于他做到“辛苦我一人,方便千万家”;吴金印人生有价值,就在于他 “扑下身子,一门心思为老百姓谋利益”.据此回答1819题18.上

7、述四位英雄模范的人生价值体现了( )A.坚持集体主义,反对个人利益B.物质贡献比精神贡献更重要C.人生的真正价值在于对社会的贡献D.远离金钱,反对享乐主义19.从上述这四位典范的身上,我们应得到的启示是( )A.要实现人生的价值,就不能讲个人利益B.要实现人生的价值,必须从事发挥个人特长的职业C.要实现人生价值,必须多为他人创造物质财富D.要使自己的人生放射光芒,必须为社会.为人民多做贡献德国伟大的思想家和剧作家歌德说: “你若要喜欢你自己的价值,你就得给世界创造价值。”据此回答2021题20.歌德的这一思想表明( )个人的社会价值与自我价值是统一的 个人对社会的物质贡献和精神贡献是统一个人的

8、社会价值是实现人生价值的基础和源泉 个人的自我价值是实现个人价值的前提和条件 为社会做出贡献是自我价值的基本标志A. B. C. D.21.对上述两个“价值”的认识正确的有( )A.前后两个 “价值”的内涵和外延是一样的 B.前一个指人生价值,后一个指社会价值C.前一个指自我价值,后一个指社会价值 D.前一个指精神价值,后一个指物质价值马克思说:“在科学上没有平坦的大道,只有不畏辛苦沿着陡峭山路攀登的人,才有希望达到光辉的顶点.”据此回答2223题22.从辩证法角度看,上述名言告诉我们( )A.只有抓住机遇,才能促成事物的质变 B.应看到前途是光明的,道路是曲折的C.应把内因与外因有机结合起来

9、 D. 盾是普遍存在的23.从人生观角度看,上述名言说明( )A.理想的实现离不开阶级斗争 B.理想是人生的精神动力C.为了达到自己的目的,可以不择手段 D.理想的实现要靠艰苦奋斗,要付出辛勤劳动“追求真理比占有真理更宝贵。”据此回答2425题24.对真理认识正确的是( )A.真理是科学理论 B.真理是被实践检验了的正确认识C.真理是理性认识 D.真理是绝对正确.永恒不变的认识25.德国诗人莱辛这一著名诗句所包含的哲理是( )A.认识经历着从感性认识一理性认识的过程 B.认识的根本任务是透过现象认识本质C.认识不能停滞,而应该不断扩展和深化 D.改造世界比认识世界更重要法国著名微生物学家巴斯德

10、说: “在观察的领域中,机遇只偏爱那些有准备的头脑。”据此回答2627题26.对机遇的认识,下列看法正确的是( )A.机遇是内因,个人成长首先要靠自己的主观努力 B. 聪明的人才会有机遇C.机遇是幸运,意外地满足人们的各种需要 D. 机遇是外因,外因是通过内因起作用的27.“机遇只偏爱那些有准备的头脑。”是因为这种人( )A.具有其他人不可比拟的天赋 B.具有其他人没有的优越条件C.充分发挥主观能动性,善于抓住机遇D.面对失败,毫不气馁,从而特别有机遇寓言大师克雷洛夫说: “现实是此岸,理想是彼岸,中间是湍急的河流.行动则是架在河上的桥梁。”据此回答2829题28.这一比喻告诉我们( )理想与

11、现实有着本质的区别 理想可以转变为现实 理想的实现要靠艰苦奋斗 理想属于社会意识,有相对的独立性A. B. C. D.29.从上述材料看,理想与现实的辩证关系是( )A.理想源于现实,也等于现实 B.现实高于理想,理想也可以高于现实C.理想不等于现实,也不能转化为现实 D.理想源于现实,也可以转化为现实30.“露从今夜白,月是故乡明”这是杜甫月夜忆舍弟中的名句.诗人感到“月是故乡明”,这表明( )A.诗人的感受完全是主观的,不具有任何客观基础B.诗人反映的是认识主体的心理感受,而非认识对象的客观状况C.审美活动不遵循认识的一般规律D.并不是所有的认识都是由客观存在决定的31.“有心栽花花不开,

12、无心插柳柳成荫。”这一俗话的哲学寓意是( )意识在客观事物面前是无能为力的 一切事物都不信赖于人的意识而客观存在人只能消极被动地适应自然 在物质和意识的关系上,物质第一性A. B. C. D.32.“按图索骥”这一成语给我们的哲学启示是( )A.要继承前人经验,不能割断历史 B.要从实行出发,不能迷信书本C.要发挥能动性,不能消极等待 D.要重视实践,不能思想僵化培根说: “灰心生失望,失望生动摇,动摇生失败”据此回答3335题33.培根的这句话是说( )A.原因和结果没有严格的界限,可以相互转化 B.物质决定意识,意识是物质的反映C.一定的原因必然引起一定的结果 D.主观能动性发挥得如何决定

13、着办事情能否成功34.上述材料体现的辩证唯物论道理是( )A.物质对意识具有决定作用 B.意识的能动作用具有双重性C.正确的意识推动事物的发展 D.错误的意识阻碍事物的发展35.从培根的这句话我们应得到的启示是( )A.坚持适度原则,防止向坏的方面质变 B.树立坚定信念,准备走曲折的道路C.任何事物都存在着内在的必然联系 D.要在改造客观世界的同时,改造主观世界36.“种瓜得瓜,种豆得豆”“一猪生九仔,连母十个样”正是生物基因作用而产生的遗传和变异现象.这体现的哲理是( )A.世界上的事物都是直接联系着的B.物质决定意识,意识是物质的反映C.矛盾具有普遍性和特殊性D.事物的变化发展是内外因相互

14、作用的结果37.“科学技术的进步是把双刃剑,在为人类发展提供动力之时,也为人类制造更大的悲剧提供了条件”这句话说明( )A.事物是普遍联系的 B.量变是质变的前提和基础C.事物是变化发展的D.事物是一分为二的38.“眼见不一定为实”这主要是因为( )A.认识包括包括感性认识和理性认识 B.现象包括真象和假象C.经验有直接经验和间接经验D.本质是眼睛看不见的东西39.旗帜的问题至关重重,旗帜就是方向,旗帜就是形象,就是高举邓小平理论伟大旗帜不动摇”对这句话理解错误的是( )A.正确的理论对事物发展起决定作用B.意识对事物具有反作用,正确的意识则起促进作用C.正确认识事物本质的理性认识对实践起重大

15、指导作用D.科学理论对实践具有巨大的指导作用40.“七十二溪成一瀑,合流飞落玉渊长”边诗句主要说明( )A.量变是指事物数量和程度上的不显著的变化B.任何事物都是量变和质变的统一C.事物的变化发展是个实实在在的过程D.量变总能引起质变,只要有量变就一定有质变41.“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春”这句诗包含如下哲理( )A.新事物代替旧事物是客观世界发展的普遍规律B.事物发展是一个从量变到质变的过程C.事物的发展是前进性与曲折性的统一D.内因是事物变化的根据,外因是变化的条件42.“青山遮不住,毕竟东流去”宋代辛弃疾的这句词体现的哲理是( )A.事物发展是前进性和曲折性的统一 B.事物是普遍联

16、系的C. 矛盾是普遍存在的D.发展的实质是新事物代替旧事物参考答案1.B 2.A 3.D 4.A 5.C 6.A 7.C 8.C 9.D 10.A 11.C 12.A 13.C 14.C 15.C 16.A 17.B 18.C 19.D 20.C 21.C 22.B 23.D 24.B 25.C 26.D 27.C 28.A 29.D 30.B 31.D 32.B 33.C 34.D 35.B 36.D 37.D 38.B 39.A 40.B 41.A 42.A第二部分 名言哲理1.荀子在劝学中说:“南方有鸟焉,名有(曰)蒙鸠,以羽为巢,而编之以发,系之苇苕,风至苕折,卵破子死。巢非不完也,所

17、系者然也。”这件事,从哲学上启示我们( )A.外因对事物的变化起决定作用 B.认识是一个循序渐进的过程C.实践必然经历“失败、成功、再失败、再成功”的过程 D.做事情必须坚持从实际出发2.荀子说:“不闻不若闻之,闻之不若见之,见之不若知之,知之不若行之。学至于行而止矣。明之,行也。”这段话的哲学寓意是( )间接经验是十分必要的 事事亲身实践是获得知识的唯一途径 实践是认识的来源 实践是认识的目的A. B. C. D.3.上题材料中的“行”体现了( )A.感性认识不如理性认识可靠 B.实践第一的观点C.学习书本知识比实践来得重要 D.对事情要有所耳闻4.荀子“制天命而用之”的观点给人哲学思考是(

18、 )天神是人类制造的,也能为人类服务 认识自然界要发挥主观能动性 只要发挥主观能动性,人类就能成为自然的主宰 利用自然规律首先要掌握规律 人们发挥主观能动性,才能利用规律,改造规律A. B. C. D.5.荀子说:“天行有常,不为尧存,不为桀亡”;“天不为人之恶寒也辍冬,地不为人之恶辽也辍广”。其哲学含义是规律( )A.是不可抗拒的B.既不能被创造也不能被消灭C.存在和发生作用需要有一定的条件D.存在和发生作用不以人的意志为转移荀子说:“凡人之患,弊于一曲,而暗于大理”(注:曲局部;理规律)。据此回答6.荀子的这句话表明( )A.一切现象都是事物本质的表现B.要善于从整体上把握事物之间的联系,

19、处理好整体和局部关系C.要透过事物现象认识事物的本质D.由于人们易受现象的迷惑,不可能认识事物的本质7.我们不受大蒙蔽而明大理,就要( )由感性认识上升到理性认识 理性认识和感性认识相结合 占有十分丰富和合乎实际的感性材料 运用科学的思维方法对感性材料加工制作A.B. C. D.8.孟子说:“尽信书,则不如无书”,从哲学上启示我们( )A.间接经验不如直接经验可靠 B.理论来源于实践,而不是源于书本C.在一定条件下,事物会向自己相反方向转化D.认识需要由感性认识上升到理性认识9.孟子说:“权,然后知轻重;度,然后知长短。物皆然,心为甚。”这一观点说明( )A.事物的运动是有规律的 B.主观比客

20、观更重要C.实践是认识的来源 D.矛盾着的双方是不可分的10.孟子说:“生,我所欲也;义,亦我所欲也;二者不可得兼,舍生而取义者也。”这句话正确阐述了 关系( )A.物质贡献和精神贡献 B.金钱和人生价值C.事业理想和艰苦奋斗D.个人与他人、社会11.对孟子的上述观点正确理解是( )人的社会价值与自我价值的统一个人的社会价值是社会存在发展的基础个人的社会价值是人生价值的基本标志个人的社会价值主要是精神贡献A. B. C.(1)(4)D.(3)(4)12.孟子说:“心之官则思。”荀子说:“心者,形之君也,而神明之主也。”李时珍说:“人的记忆皆在于脑”。这些论断的共同点在于( )A.心是思维的器官

21、,是智慧的支柱B.人是用脑进行思维的C.人们的思考活动,必须有一定的物质器官作基础D.心和脑实际上是思维的器官13.孟子说:“民为贵,社稷次之,君为轻。”说明他已经( )A.认识到人民群众是历史的创造者B.认识到君主必须依靠人民群众的重要性C.感觉到群众在社会中的力量和作用 D.懂得人民群众是社会变革的决定力量14.孟子曰:“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。”这体现了( )A.内因是事物变化发展的唯一原因 B.外因对事物发展是不可缺少C.在事物发展中,内外因同等重要 D.外因通过内因起作用15.孟子说:“生于忧患,死于安乐”。王安石说:“豪华尽出成功后,逸乐安知与祸双”。这些

22、千古名句主要告诉我们( )A.忧患与安乐、逸乐与灾祸是矛盾的 B.要反对金钱至上的拜金主义C.享乐主义具有危害性,应该反对 D.必须走出拜金主义的误区,应该先前看16.庄子说:“方生方死,方死方生”。从哲学观点看( )夸大了事物的运动和发展,夸大了运动的绝对性和连续性否认了事物的相对静止,即否认了运动的间断性符合唯物辩证法关于事物运动的观点否认了事物质的规定性,把事物看成瞬息万变,不可捉摸的。是不可知论观点A. B.C.D.17.老子说:“祸兮福之所倚,福兮祸之所伏。”所包含的哲理是矛盾( )A.双方在一定条件下相互依存 B.双方是根本对立的C.双方的转化是绝对的,无条件的 D.矛盾是无法解决

23、的18.老子说:“合抱之木,生于毫末;九层之台,起于垒土;千里之行,始于足下。”这句话说明A.一切事物的变化发展,都是首先从量变开始的 B.质变是量变的必然结果C.量的积累必然会引起质的变化 D.事物的变化发展都是量变和质变的统一19.老子说:“治大国如烹小鲜”,也就是说要注意火候。这说明( )A.要不失时机地促成飞跃 B.要重视内因的作用C.要坚持适度原则 D.要重视量的积累20.老子说:“天下皆知美之为美,斯恶也;皆知善之为善,斯不善也。”这主要说明( )A.美与恶都是主观自生的 B.美与丑,善与恶是对立统一的关系C.美与丑是人脑对客观存在的反映 D.不同的事物有不同的矛盾21.老子说:“

24、不出户,知天下。不窥牖,见天道。其出弥远,其知弥少。是以圣人不行而知,不见而明,不为而成。”他的观点( )否认了实践是认识的来源 在认识理论上是唯心主义的先验论 批判了那种认为人的认识活动是感性的活动的观点 肯定了人的抽象思唯能力和预见能力A. B. C. D.22.老子说:“将欲弱之,必固强之;将欲废之,必固兴之;将欲夺之,必固与之。”这一段话体现哲理( )A.物质决定意识 B.矛盾既是普遍的,又是特殊的C.事物都有前后相继的发展的过程 D.矛盾双方依据一定条件可以向其对立面转化23.老子说:“有无相生,难易相成,长短相较,高下相倾,音声相和,前后相随。”这段话说明( )A.万事万物都在运动

25、之中 B.一事物和他事物之间并不存在界限C.必须在运动中把握事物 D.矛盾双方相互依赖,互为存在条件24.老子说:“信言不美,美言不信。”它告诉我们认识论的道理是( )A.认识事物要透过现象看本质B.矛盾双方是既对立又统一的C.信言是否美,美言是否信,关键要看言是否符合客观实际D.事物的联系是有条件的25.“泰山不让土壤,故能成其大;河海不择细流,故能成其深。”其中包含的哲理有( )(1)整个世界是一个普遍联系的统一体 (2)任何事物的变化发展,总是从量变开始的(3)质变是量变的必然结果,量变是质变的前提和必要准备(4)事物的发展是前进性和曲折性的统一 A.(1)(3)(4)B.(2)(3)(

26、4) C.(1)(2)(3) D.(1)(2)(4)26.“轻者重之端,小者大之源”体现的哲学道理是( )A.轻重、大小是对立统一的关系 B.事物变化是量变与质变的统一C.轻重、大小事无条件地相互转化D.量变与质变存在根本区别27.孔子曰:“爱人者则人爱人,恶人者则人恶人。”这一思想体现的哲理有( )事物之间的因果联系是客观的 矛盾的双方是不可分的矛盾着的双方在一定条件下各向自己相反的方向转化外因是事物发展的重要条件A. B. C. D.28.孔子说:“工欲善其事,必先利其器。”主要体现了下列哲理( )A.生产工具是生产力发展水平的标志B.客观世界是可以认识和改造的C.尊重客观规律按规律办事

27、D.要做到按规律办事先要创造一定条件29.孔子说:“工欲善其事,必先利其器。”其哲学含义是()(1)实践是认识发展的动力 (2)有了先进的认识工具,人们就能认识事物 (3)生产实践的发展,促进了认识工具的发展(4)人们认识世界的欲望,促进了实践的发展 A.(1)(3) B.(1)(4) C.(2)(3) D.(1)(2)30.孔子说:“学而不思则罔。”毛泽东说:“多思出智慧”。这说明( )A.思考在认识事物的本质与规律过程中起着非常重要的作用B.把握事物本质和规律必须付出艰辛的劳动,从现象开始C.现象是入门的先导,认识了现象也就认识了本质D.认识事物的本质和规律是一个过程,是整个认识的起点31

28、.孔子说:“始吾于人也,听其言而信其行,今吾于人也,听其言而观其行。”这段话体现哲理是( )(1)认识是变化发展的 (2)理论和实践应当相结合(3)实践是检验认识正确与否的唯一标准 (4)读书和实践是知识的来源A.(1)(2)(3) B.(2)(3)(4) C.(1)(2)(4) D.(1)(3)(4)32.易系辞下说:“穷则变,变则通,通则久。”这句话的哲学寓意是( )A.事物由穷到变,由变到通,由通到久B.事物矛盾发展到了尽头,就必然发生变化,以解决矛盾,这样,变化后的事物又顺利地向前发展,不断解决矛盾,事物就会具有无限的生命力,因而可以长久地发展下去C.事物由穷到变,到通,到久,无限地发

29、展下去D.穷则思变,变则思通,通则思久33.淮南子中说:“走不以手,缚手不能集疾;飞不以尾,屈尾不能远。”这表明了( )A.事物内部各要素是相互影响、相互制约的 B.无论自然界还是人类社会都是相互联系的C.人们不能否认或改变事物之间的联系 D.事物之间是相互影响、相互制约的34.董仲舒说:“道之大原出于天,天不变,道亦不变。”这种观点( )说明世界上任何事物都是变化发展的,静止不变的事物是没有的认为世界上的事物是静止不变的,否认了事物的发展变化是形而上学的观点否认了物质决定意识,属于唯心主义的观点A.B. C. D.35.苏轼说“物必先腐也,而后虫生之人必先疑也,而后谗人之。”从哲学上看,这句

30、话A.内因是事物变化发展的根本原因 B.外因是事物变化发展的的条件C.内因是事物变化的根本原因,外因通过内因而起作用 D.矛盾是事物发展的动力孙子兵法曰:“投入亡地然后存,陷入死地而后生”。韩信据此背水一战,大败赵军;马谡据此屯兵山下,痛失街亭。36.同是根据兵法但却造成两种不同结果,这说明( )A.矛盾具有普遍性,两者没有共性 B.具体问题具体分析是解决矛盾的关键C.兵法本身有正确和错误之分 D.矛盾双方是既对立又统一的关系37.上述事实启示我们( )A.物质决定意识,意识反作用于物质 B.意识对物质有促进作用C.要坚持主观与客观具体的历史的统一 D.要从实际出发,不能学习书本知识38.孙子

31、兵法曰:“水因地而制流,兵因敌而制胜。故兵无常势,水无常形,能因敌而取胜者,谓之神。”从哲学观点看,这段话表明( )事物变化无常,人的认识能力无限尊重客观规律和发挥主观能动性是统一的事物发展不同阶段上的矛盾具有不同的特点自然和社会规律都是客观的,认识了前者也就认识了后者A. B. C. D.39.孙子兵法曰:“兵者,诡道也。故能示之不能,用而示之不用,近而示之远,远而示近。此兵法之胜,不可先传也。”这说明( )A.人的认识要随着实践的变化面变B.事物有真象和假象,真象反映事物的本质假象以否定形式反映事物的本质C.人具有主观能动性,可以撇开事物的现象而抓住事物的本质D.事物的本质是很难把握的40

32、.孙子兵法曰:“无所不备,则无所不寡”,其中包含的哲理是( )A.解放思想与实事求是是统一的B.要坚持两点论和重点论的统一C.事物性质主要由矛盾的主要方面决定 D.要用联系的发展的观点看问题我国南北朝时期的范缜说:“形存则神存,形谢则神灭”、“形者神之质,神者形之用”。英国哲学家贝克莱认为“存在即被感知”、“物是观念的集合”。41. 上述两种观点都是对( )的回答A.世界观和方法论关系问题 B.意识能否正确地反映客观事物问题C.人类社会是否具有客观性问题 D.物质和意识关系问题42.从哲学上看上述两种观点()A.都肯定了世界观是客观存在的物质世界B.都肯定了意识是世界的本质C.前者肯定了物质决

33、定意识,属于唯物主义;后者认为意识决定物质,属于唯心主义D.都肯定自然界与人类社会是客观的43.赫拉克利特说:“世界不是任何神创造的,也不是任何人创造的,它的过去、现在和将来永远是一团永恒的火。”这说明( )A.世界的本质是火 B.世界上没有神C.事物都有发展过程 D.世界是客观存在的44.赫拉克利特的观点( )(1)承认了世界的物质性 (2)认为物质是运动的,物质运动是有规律的(3)否认了人的主观能动性 (4)否认了相对静止的存在A.(1) (2) B.(2) (3) C.(2) (4) D.(3) (4)45.赫拉克利特的观点属于( )A.朴素唯物主义 B.机械唯物主义 C.辩证唯物主义

34、D.唯心主义46.亚里士多德说:“在任何状态中或在某一状态中的一只手不能算是人的一部分;只有那只活着的能工作的手,才算是人的一部分,假如是只死手就不算是人的一部分了”。他的观点是属于A.片面B.形而上学 C.孤立 D.联系47.黑格尔说:“在纯粹的光明中,就象在纯粹的黑暗中一样,什么也看不见。”这反映了 的观点。A.发展变化 B.矛盾着的事物各有其特点 C.对立统一 D.物质离不开运动48.法国哲学家康德说:“人的理性为自然立法”。这一观点是( )A.唯物主义观点,承认了规律的客观性B.唯心主义观点,把人们发展规律等同于制造规律C.唯心主义观点,认为规律是由上帝创造的D.唯物主义观点,认为人能

35、认识和利用规律49.培根说:“把学问用于装饰是虚假,完全依靠学问上的规则断事是书生的怪癖。”这段话的含义是( )A.人们获得认识是为了判断是非 B.必须将书本知识和具体实践结合C.学习书本知识不如亲身实践获得直接经验 D.实践是检验认识正确与否的唯一标准50.英国哲学家培根说:“要命令自然,就必须服从自然。”对这句话的正确理解是( )A.只有命令自然才能服从自然B.按规律办事则事倍功半C.发挥主观能动性受客观规律和客观条件制约D.否定了人的主观能动性,人变成自然的奴隶51.培根说:“真正的哲学家应当象蜜蜂一样,从花园里采集原料花粉,消化这些原料,然后酿成香甜的蜜。”这个比喻所蕴含的哲理是( )

36、A.理性认识对感性认识的获得是有重要的指导作用B.在充分占有大量感性材料的基础上,对感性材料进行加工制作,才能获得理性认识C.感性认识是“香甜的蜜”,理性认识是“采集的花粉”D.培根的比喻违背了矛盾的特殊性原理,取消哲学家和蜜蜂工作的不同特点52.培根说:“读史使人明智,读诗使人聪慧,数学使人精密,哲学使人深刻,伦理学使人有修养,逻辑学使人善辨。”这表明( )A.事物内部都存在矛盾B.矛盾双方各有其共同之处C.矛盾在其发展的不同阶段各有其特点D.矛盾的特殊性规定了事物的特殊本质53.19世纪法国文学家福楼拜说:“世界上没有两粒相同的砂子,没有两只相同的苍蝇,没有两双相同的手掌,没有两个相同的鼻

37、子。”对这句话的正确理解是( )A.世界上的任何事物都是有矛盾的B.世界上事物虽然都有矛盾,但每个事物的具体矛盾又是不相同的C.同一事物的矛盾在不同发展阶段上各有不同的特点D.事物矛盾的双方各有其特点54.法国作家雨果说:“人有了物质才能生存,有了理想才谈得上生活。”这句话强调的是( )A.理想受社会存在的制约 B.理想源于现实又高于现实C.人要有物质生活,更要有精神生活 D.不同的人有不同的理想55.雨果说:“动物是生存,而人则是生活。”对这一论断分析正确的是( )(1)生存是动物本能的欲求(2)动物的生存是自然界中被动展开实现的(3)生活是人的自然属性在客观世界中的表现(4)人的生活是在社

38、会环境中即在人与人的关系中展开并实现的A.(1)(2)(3)(4)B.(1)(2)(4) C.(1)(2)(3)D.(2)(3)(4)56.德国寓言大师克雷洛夫说:“现实是此岸,理想是彼岸,中间隔着湍急的河流,行动则是架在河上的桥梁。”这个比喻告诉我们( )(1)理想不是现实,二者是根本对立的(2)理想的确立和形成,仅是理想通往现实之路的一个环节(3)把理想变为现实要靠实实在在的实践(4)今天的理想必然会转化为明天的现实A.(1)(2) B.(2)(3)C.(3)(4) D.(2)(4)57.马克思说:“一步实际行动比一打纲领更重要。”这句话说明( )A.理想源于现实 B.理想转化为现实,需要

39、付出艰辛的劳动C.理想和现实是辩证统一关系D.要树立崇高的远大理想58.恩格斯说:“有理想的人,生活总是火热的。”这告诉我们( )A.理想是人生的奋斗目标 B.理想可以转化为现实C.崇高的理想是人生的精神支柱 D.崇高的理想是社会进步的助推器59.爱因斯坦说过:“成功等于艰苦奋斗+正确的方法+少说空话。”从理想角度看这说明( )A.要实现理想,必须经过艰苦奋斗 B.发现规律需要发挥主观能动性C.只要付出汗水,就能成就一番事业 D.艰苦奋斗是我国的国情决定的60.鲁迅说:“不满是向上的车轮。”这表明( )A.理想是人们的一种美好愿望 B.理想是人们前进的动力C.理想产生于现实的需要 D.理想是人

40、生的奋斗目标61.“言今日难于前日,安知他日不难于今日乎?”对这句话理解对的是( )它揭示了新事物发展的道路是笔直的 它揭示了新事物发展的道路是艰难曲折的它不懂得新事物发展是前进性和曲折性的统一 它看不到新事物发展的前途是光明的A. B. C. D.62.根据上题观点揭示的正确道理,在实际生活中我们要( )准备走曲折的路 满腔热情地支持新事物 坚信前途是光明的 不怕走笔直的路A. B.C. D.63.“太阳每天都是新的”,这句话形象的说明了( )A.事物的发展是不平衡的 B.万事万物都处在永恒的运动变化发展之中C.事物发展是有规律的 D.联系是多种多样的64.诸葛亮说:“志当存高远。”其中包含

41、哲理是( )A.人应当选择崇高的人生目标 B.理想是社会存在的反映C.崇高的理想是社会进步的助推器 D.崇高的理想可以转化为现实65.“从来凯歌出艰难”体现的哲理是( )A.矛盾是事物发展的动力 B.量变是质变的必要前提C.事物发展是前进性和曲折性的统一 D.内因是事物变化发展的根本原因66.“行是知之始,知是行之成。”这句话揭示的哲理是( )认识来源于实践 实践对认识具有反作用科学认识对实践具有指导作用 实践是社会和历史性的活动A. B.C. D.67.“读有字的书,不如去读生活这本无字的大书。”这告诉我们( )认识要不断地深化,扩展和推移 认识的根本任务就是由感性认识上升到理性认识实践对认

42、识具有决定作用 感性认识是理性认识的基础A. B. C. D.68.“立志是事业的大门,工作是登堂入宝的旅程。”其含义是( )人生要有理想,理想的实现要靠奋斗 只要有理想,就一定能成就一番事业理想对人生具有巨大的指导作用 “立志”与“工作”是相辅相成的A. B. C. D.69.“业精于勤荒于嬉,行成于思毁于随。”这一句话表明( )理想的实现要靠艰苦奋斗精神 矛盾双方在一定条件下是可以相互转化的实践是认识的来源,认识对实践有反作用 想问题,办事情一定要实事求是A. B. C. D.70.古人云:“少而好学,如日出之阳;壮而好学,如日中之光;老而好学,如炳烛之明”。今日西方教育家断言:“不提高就

43、死亡。”这体现的哲理是( )A.物质决定意识,意识是物质的反映 B.事物是运动的,学习无止境C.新事物最终会战胜旧事物 D.意识对物质有能动作用71.“桔生淮南则为桔,桔生淮北则为枳”这句话体现的哲学寓意是 ( )(1)事物是普遍联系,事物的联系是客观具体的 (2)矛盾的主次方面在一定条件下相互转化 (3)事物的外因是事物变化的重要条件 (4)主要矛盾和次要矛盾在一定条件下可以相互转化A.(1)(2)(4) B.(1)(2)(3) C.(2)(3)(4) D.(1)(2)(3)(4)72.“安而不忘危,存而不忘亡,治而不忘乱”;“人无远虑,必有近忧”;“生于忧患,死于安乐。”这些名言揭示的共同

44、哲理是( )A.客观事物是不断变化发展的B.意识能够正确反映客观事物C.对立统一是普遍现象 D.矛盾双方在一定条件下会向相反的方向转化73.我国著名数学家华罗庚说:“科学上没有平坦的大道,真理长河中有无数礁石和险滩,只有不畏攀登的采药者,只有不怕巨浪的弄潮儿,才能登上高峰采得仙草,深入水底觅得骊珠。”从哲学上讲,这段话包含的唯物辩证法观点是( )A.客观决定主观,主观反作用于客观 B.规律是客观的,又是可以认识的C.内因是变化的根据,外因是变化的条件 D.事物的发展是前进性和曲折性的统一74.古人云:“奢糜之始,危亡之渐”。这句话体现的哲学道理是( )(1)现象是本质的外部表现 (2)特殊性中

45、包含着普遍性(3)量变是质变的必要准备 (4)质变是量变的必然结果A.(1)(4) B.(1)(3) C.(1)(4) D.(2)(4)75.“人的智力是按照人如何学会改造自然界而发展的。”这句话强调的是( )A.实践是认识的目的B.实践是认识发展的动力C.实践是检验认识正确与否的标准 D.实践是认识的来源76马克思说:“劳动过程结束时得到的结果,在这个过程开始时就已经在劳动者的表象中存在着,即已经观念地存在着”这段话表明( )A.意识先于物质而存在 B.实践是有意识,有目的的能动性活动C.认识对社会发展具有决定作用 D.实践是认识的来源77.王安石在游褒禅山记中写道:“古人之观于天地、山川、

46、草木、虫鱼、鸟兽,往往有得,以其求思之深而无不在也。”这意味着( )A.认识事物必须发挥主观能动性 B.感性认识必须发展到理性认识C.感性认识是可靠的,理性认识不可靠 D.理性认识必须回到实践中去78.恩格斯指出:“我们只能在我们时代的条件下进行认识,而且这些条件达到什么程度,我们便认识到什么程度。”这句话说明( )A.由于实践条件的限制,人们每一正确认识在深度上是有限的B.在一定时代,人们不可能获得对某一具体事物的正确认识C.人们认识事物所能达到的程度,完全取决于客观条件D.客观条件会妨碍人的主观能动性的发挥79“人类可以通过改变自然来使自然界为自己服务,来支配自然界。但我们每走一步都要记住

47、,人类统治自然界决不是站在自然界之外的,我们对自然的全部统治力量就在于能够认识和正确地运用自然规律。”这段话表明的哲学道理是( )A.人的主观能动性既是有限的,又是无限的B.发挥主观能动性要与尊重客观规律相统一C.只有站在自然界之外,才能统治自然界D.认识了自然规律就能利用自然规律80.“士别三日,即更刮目相待。”这句话告诉我们( )A.事物是由低级到高级,由简单到复杂的运动变化着B.要用发展的观点看问题,一成不变的事物是不存在的C.事物的发展是由量变到质变D.发展的实质是新事物的产生和旧事物的灭亡答案(名言哲理)15 DCBDD 6-10 CDCCD 11-15 ACCDC 16-20 CA

48、ACB 21-25 CDDAC26-30 ABDAA 31-35 ABABC 36-40 BCBBB 41-45 DCDAA 46-50 DCBBC51-55 BDBCB 56-60 BBCAC 61-65 BABAC 66-70 BCACB 71-75 BDDBB76-80 BAABB第三部分 诗文中的哲理选择题集锦李白静夜思:“床前明月光,疑是地上霜。举头望明月,低头思故乡。”而今有人说“床前”不好,应改为“窗前”。其实,李白所说的床并非寝具,而是说的水井边的一圈栏杆。回答13题。1.这就告诉我们一个道理( )A.仁者见仁,智者见智B.人们的认识不能统一C.事物的多样性决定了人们的思维复杂

49、性D.人们的思维可以改变客观对象2.有人将诗中的“床”理解为寝具( )A.是对认识的发展 B.犯了经验主义的错误C.犯了教条主义错误D.不是对事实的反映3.人们要想获得正确认识( )A.必须勤实践、勤读书、勤思考 B.必须多问几个为什么C.必须亲身实践 D.必须经过系统学习贾岛的“鸟宿池边树,曾敲月下门”堪称遣词造句的经典。回答45题。4.人们写文章之所以要“反复推敲”,从哲学上看,就是要( )A.“语不惊人死不休” B.尽可能准确地反映事物C.出奇制胜 D.写出好文章5.诗人把“鸟宿”和“僧敲”这对立的一动一静放到一起( )A.完全是诗人无根据的想象 B.是诗人对事物的加工制作C.是诗人对客

50、观事物的照搬 D.完全是为了写诗的需要王安石泊船瓜州中有著名的“春风又绿江南岸,明月何时照我还”;柳宗元也有名句“欵乃一声山水绿”。同是一个“绿”,可前一个是动词,后一个是形容词。据此回答67题。6.前后两个“绿”字都是( )A.客观实际 B.诗人大脑的产物 C.诗人对客观实际的认识D.诗人的主观想象7.两个绿字的词性不同,是人们( )A.认识事物的需要 B.思维习惯的不同 C.改造世界的需要 D.审美情趣不同以下是叙述京杭大运河开凿的四首诗,据此回答89题。千里长河一旦开,亡隋波浪九天来。锦帆未落干戈起,惆怅龙舟更不回。汴水通淮利最多,生人为害亦相和。东南四十三州地,取尽膏脂是此河。帝业兴亡

51、世几重?风流犹自说遣踪。但求死看扬州月,不愿生归驾几龙。尽道隋亡为此河,至今千里来通波。若无水殿龙舟事,共禹论功不较多。8.四位诗人的揭示了运河与隋朝灭亡之间的联系。因果联系的本质特点是原因和结果( )A.之间是先行后续的关系 B.之间存在相互影响,相互制约的关系C.之间存在引起和被引起的关系 D.在时间上的继承性9.从哲学上看,南北大运河的开通表明( )A.人类可以按照自己的需要去改变自然B.人类的智慧具有创造物质的能力C.自然物的客观存在属性和规律是人类利用和改造自然物的前提D.意识能够直接引起客观事物的变化10.“你最好接受自己的长相。你是骆驼,就不要去唱苍鹰的歌,骆驼照样充满魅力。”这

52、段话是一个 命题。( )A.唯心主义B.唯物主义 C.悲观主义D.教条主义11.“人事有代谢,往来成古今。”唐代诗人孟浩然这句诗体现的哲理是( )A.自然界是客观的 B.人类社会是客观的C.事物的联系是普遍的 D.一切事物都是变化发展的12.“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开。”这首诗包含的哲理是( )A.山外的花一般比山中的花开得早B.要用一分为二的观点看问题C.新事物一定战胜旧事物D.矛盾具有特殊性,一定要具体问题具体分析13.“兴亡由人事,山川空地形”反映的哲理是( )A.事物发展的道路是迂回曲折的 B.内因是事物变化的根据,外因是变化的条件C.内外因对事物的发展同等重要 D.事物的发展变

53、化是有规律的苏轼诗曰:“横看成岭侧成峰,远近高低各不同。不识庐山真面目,只缘身在此山中。”14.这首诗主要说明( )A.意识能够反作用于客观事物B.意识很难准确地反映客观事物C.世界上一切事物都是运动、变化、发展的D.人们对客观事物的认识,总要受主观条件和客观条件制约15.找出与上述诗句意思相近的选项是( )A.江山代有人才出,各领风骚数百年 B.竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知C.旁观者清,当局者迷 D.将欲夺之,必先予之16.人们要获得对事物的正确认识,从主观方面来讲,必须做到( )(1)端正立场,以人民的根本利益为出发点来观察事物(2)以科学的世界观人生观为指导(3)不断充实自己的科学知识,运用正确的思维方法 (4)充分发挥意识的能动作用A.(1)(2) B.(1)(3) C.(1)(2)(3) D.(1)(2)(3)(4)17.

- 温馨提示:

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。

2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。

3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。

4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。

5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。

6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。

7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。