电大科学与技术考试小抄(微缩打印版小抄)电大科学与技术期末复习资料

电大科学与技术考试小抄(微缩打印版小抄)电大科学与技术期末复习资料

《电大科学与技术考试小抄(微缩打印版小抄)电大科学与技术期末复习资料》由会员分享,可在线阅读,更多相关《电大科学与技术考试小抄(微缩打印版小抄)电大科学与技术期末复习资料(8页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

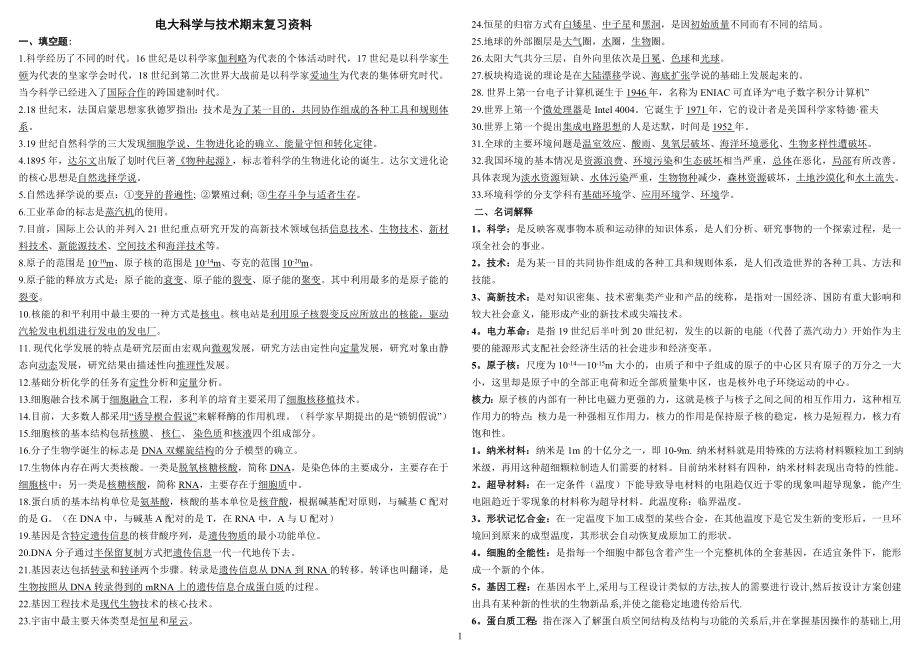

1、电大科学与技术期末复习资料一、填空题:1.科学经历了不同的时代。16世纪是以科学家伽利略为代表的个体活动时代,17世纪是以科学家牛顿为代表的皇家学会时代,18世纪到第二次世界大战前是以科学家爱迪生为代表的集体研究时代。当今科学已经进入了国际合作的跨国建制时代。2.18世纪末,法国启蒙思想家狄德罗指出:技术是为了某一目的,共同协作组成的各种工具和规则体系。3.19世纪自然科学的三大发现细胞学说、生物进化论的确立、能量守恒和转化定律。4.1895年,达尔文出版了划时代巨著物种起源,标志着科学的生物进化论的诞生。达尔文进化论的核心思想是自然选择学说。5.自然选择学说的要点:变异的普遍性; 繁殖过剩;

2、 生存斗争与适者生存。6.工业革命的标志是蒸汽机的使用。7.目前,国际上公认的并列入21世纪重点研究开发的高新技术领域包括信息技术、生物技术、新材料技术、新能源技术、空间技术和海洋技术等。8.原子的范围是10-10m、原子核的范围是10-14m、夸克的范围10-20m。9.原子能的释放方式是:原子能的衰变、原子能的裂变、原子能的聚变。其中利用最多的是原子能的裂变。10.核能的和平利用中最主要的一种方式是核电。核电站是利用原子核裂变反应所放出的核能,驱动汽轮发电机组进行发电的发电厂。11.现代化学发展的特点是研究层面由宏观向微观发展,研究方法由定性向定量发展,研究对象由静态向动态发展,研究结果由

3、描述性向推理性发展。12.基础分析化学的任务有定性分析和定量分析。13.细胞融合技术属于细胞融合工程,多利羊的培育主要采用了细胞核移植技术。14.目前,大多数人都采用“诱导楔合假说”来解释酶的作用机理。(科学家早期提出的是“锁钥假说”)15.细胞核的基本结构包括核膜、核仁、染色质和核液四个组成部分。16.分子生物学诞生的标志是DNA双螺旋结构的分子模型的确立。17.生物体内存在两大类核酸。一类是脱氧核糖核酸,简称DNA,是染色体的主要成分,主要存在于细胞核中;另一类是核糖核酸,简称RNA,主要存在于细胞质中。18.蛋白质的基本结构单位是氨基酸,核酸的基本单位是核苷酸,根据碱基配对原则,与碱基C

4、配对的是G。(在DNA中,与碱基A配对的是T,在RNA中,A与U配对)19.基因是含特定遗传信息的核苷酸序列,是遗传物质的最小功能单位。20.DNA分子通过半保留复制方式把遗传信息一代一代地传下去。21.基因表达包括转录和转译两个步骤。转录是遗传信息从DNA到RNA的转移。转译也叫翻译,是生物按照从DNA转录得到的mRNA上的遗传信息合成蛋白质的过程。22.基因工程技术是现代生物技术的核心技术。23.宇宙中最主要天体类型是恒星和星云。24.恒星的归宿方式有白矮星、中子星和黑洞,是因初始质量不同而有不同的结局。25.地球的外部圈层是大气圈,水圈,生物圈。26.太阳大气共分三层,自外向里依次是日冕

5、、色球和光球。27.板块构造说的理论是在大陆漂移学说、海底扩张学说的基础上发展起来的。28.世界上第一台电子计算机诞生于1946年,名称为ENIAC可直译为“电子数字积分计算机”29.世界上第一个微处理器是Intel4004。它诞生于1971年,它的设计者是美国科学家特德霍夫30.世界上第一个提出集成电路思想的人是达默,时间是1952年。31.全球的主要环境问题是温室效应、酸雨、臭氧层破坏、海洋环境恶化、生物多样性遭破坏。32.我国环境的基本情况是资源浪费、环境污染和生态破坏相当严重,总体在恶化,局部有所改善。具体表现为淡水资源短缺、水体污染严重,生物物种减少,森林资源破坏,土地沙漠化和水土流

6、失。33.环境科学的分支学科有基础环境学、应用环境学、环境学。二、名词解释1。科学:是反映客观事物本质和运动律的知识体系,是人们分析、研究事物的一个探索过程,是一项全社会的事业。2。技术:是为某一目的共同协作组成的各种工具和规则体系,是人们改造世界的各种工具、方法和技能。3、高新技术:是对知识密集、技术密集类产业和产品的统称,是指对一国经济、国防有重大影响和较大社会意义,能形成产业的新技术或尖端技术。4。电力革命:是指19世纪后半叶到20世纪初,发生的以新的电能(代替了蒸汽动力)开始作为主要的能源形式支配社会经济生活的社会进步和经济变革。5。原子核:尺度为10-1410-15m大小的,由质子和

7、中子组成的原子的中心区只有原子的万分之一大小,这里却是原子中的全部正电荷和近全部质量集中区,也是核外电子环绕运动的中心。核力:原子核的内部有一种比电磁力更强的力,这就是核子与核子之间之间的相互作用力,这种相互作用力的特点:核力是一种强相互作用力,核力的作用是保持原子核的稳定,核力是短程力,核力有饱和性。1。纳米材料:纳米是1m的十亿分之一,即10-9m. 纳米材料就是用特殊的方法将材料颗粒加工到纳米级,再用这种超细颗粒制造人们需要的材料。目前纳米材料有四种,纳米材料表现出奇特的性能。2。超导材料:在一定条件(温度)下能导致导电材料的电阻趋仅近于零的现象叫超导现象,能产生电阻趋近于零现象的材料称

8、为超导材料。此温度称:临界温度。3。形状记忆合金:在一定温度下加工成型的某些合金,在其他温度下是它发生新的变形后,一旦环境回到原来的成型温度,其形状会自动恢复成原加工的形状。4。细胞的全能性:是指每一个细胞中都包含着产生一个完整机体的全套基因,在适宜条件下,能形成一个新的个体。5。基因工程:在基因水平上,采用与工程设计类似的方法,按人的需要进行设计,然后按设计方案创建出具有某种新的性状的生物新品系,并使之能稳定地遗传给后代.6。蛋白质工程:指在深入了解蛋白质空间结构及结构与功能的关系后,并在掌握基因操作的基础上,用人工合成生产自然界原来没有的,具有新的结构与功能的,对人类生活有用的蛋白质分子,

9、又叫第二代基因工程.酶工程:是利用酶促反应高效性和专一性的特性,并借助工艺手段和生物反应器进行某种产品生产的技术体系,它是人们将酶和酶制剂的生产和应用从发酵工程中分出来的学科,也是生物工程技术的重要分支。酶工程包括高纯度酶制品生产、酶或细胞的固定化以及酶分子的改造和修饰技术。1、星系:也叫恒星系,星系是有千百亿颗恒星以及分布在它们之间的星际气体、宇宙尘埃等物质构成的、占据了成千上万光年空间距离的天体系统。(亦即:由无数恒星和星际物质构成的巨大集合体称为星系.)2、地球圈层结构:地球的圈层结构是指从它的核心到外部由不同的圈层构成,每个圈层都有各自的物质成分、物质运动特点和物理化学等性质,厚度也各

10、不相同。这些都以地心为共同的球心的同心圈层,分为外部圈层(大气、水、生物)和内部圈层(地壳、地幔、地核)。3、空间技术:空间技术就是探索、开发和利用宇宙空间的技术,又被称为太空技术和航天技术。目的是利用空间飞行器作为手段来议案就发生在空间的物理、化学和生命等自然现象。作为一门从事空间飞行的综合性技术,它主要包括空间飞行技术、控制与导航、通讯与遥感、遥控、图像与数据处理及包括火箭、卫星、飞船、航天飞机的制造与发射等在内的空间系统工程技术。4、:通常将运算器和控制器合起来称为中央处理器,简称CPU(中央处理单元),CPU是整个计算机系统信息控制和加工的核心。5、计算机病毒:计算机病毒是指可以使计算

11、机系统产生故障的一段程序或一组计算机指令。它可以在计算机系统之间复制、扩散和传播并造成大面积的计算机系统的破坏,犹如生物病毒使生物染病一样, 6、计算机网络:计算机网络是以共享资源为目的的,将两台以上独立的计算机通过某种通信介质实现连接,并在通信协议(通信规则与方法)的控制下实现互连通信的系统。1、臭氧层破坏: 在离地面25-30公里的大气层中存在相对稳定的臭氧层,它能屏蔽阳光中的紫外线,减少其对人和生物的伤害。1958年以来,科学家发现高空臭氧层正逐年减少,1985年甚至在南极上空发现了巨大的臭氧层空洞。其原因是人类过多地使用制冷剂氟里昂等造成的臭氧的分解而引起。2、环境教育:借助教育手段,

12、使人们认识了解环境问题,获得治理和防治环境污染的知识和技能,从而使人们在人与环境关系上树立正确的观念,形成保护环境的社会公德。3、物质生产力表达式:物质生产力=(劳动者+劳动资料+劳动对象+管理+。)科学技术或 物质生产力=(劳动者+劳动资料+劳动对象+管理+。)高科技4、自然、自然界:自然:与人类社会相区别的、相对独立的物质世界(又叫原始自然、第一自然、狭义自然)自然界:由生物和非生物构成的丰富多彩的物质世界。5、可持续发展:可持续发展是指社会、经济、人口、资源和环境的协调以及长期延续的发展,它是一种健康的、公正的发展。可持续发展的含义已扩展到包括自然环境的改善、经济的发展和社会的进步等各个

13、领域。三、简答题:1、科学发展的内部和外部因素是什么?答:科学认识发生和发展的动因有两个方面,存在于科学外部的,是社会的经济发展需要;存在于科学内部的,是科学认识本身的逻辑;它们构成了科学认识发展的外部因素和内部因素。恩格斯曾经指出:“经济上的需要曾经是,而且愈来愈是对自然界的认识进展的主要动力。”而经济上的需要,主要是通过生产实践来解决的,所以科学的发展与社会生产的发展状况有着密切的关系。在古代,科学、技术和生产之间的关系,往往是生产实际的需要刺激技术的进步,再促进科学的发展。它们之间的关系是生产技术科学,生产和技术的实践为科学理论的形成奠定基础。而从十九世纪下半叶以来,科学理论处在了技术和

14、生产的前面,而且为技术和生产的发展开辟了各种可能的途径,形成了科学技术生产的发展顺序。这种变化并不是意味着“决定作用”已经由实践转向了理论,由生产和技术转向了科学,科学在今天之所以超前于技术和生产的发展,它正是以现代生产技术的发展为其条件的。不难理解,如果缺少现代生产技术所提供的强有力的实验手段,科学理想的实现,以及科学认识向宇观世界和微观世界的深入推进都是不可能的。所以,人类的社会实践,特别是人类的生产活动继续成为科学发展进步的动力或最终原因。科学作为系统化的理论知识体系,还有其自身的体系结构,有其自身的矛盾运动和继承积累关系,这就是自然科学发展的相对独立性,科学发展的这种内部矛盾运动就是其

15、动力。表现为以下几点:(1)新事实和旧理论的矛盾。科学的活动方式是科学实验、理论研究,科学实验科学理论科学实验的无限循环构成了推动科学发展的内部矛盾运动,新的观察发现可以对流行的理论提出挑战。科学理论上的重大突破,归根到底都是理论和实践不断矛盾斗争的结果。(2)各种观点、假说、理论之间的矛盾。科学理论中经常充满着各种不同观点、假说和理论的矛盾,在同一学科中,由于彼此观点和理论的不同,还会形成不同的学派。随着科学的进步,人们对于物质世界的认识不断深化。这就使那些由于历史和认识的局限性而产生的错误的或片面的理论,不断被更完善的学说所代替,所以对科学的发展有积极的推动作用。2、爱因斯坦质能关系式说明

16、了什么?答:爱因斯坦在关于狭义相对论的第二篇短文中论述了质量与能量的关系 E(m)c 式中E为能量,m为质量,c为光速。光的速度为c=3108 km/s,是一切物质运动速度的最大极限。从公式中可以看出,物体的能量每增加E,相应的惯性质量也必定增加mE/c2 ;反之,每减少m 的质量,就意味着释放出E(m)c2 的巨大能量。也就是说:质量与能量是等价的,是可以相互转化的,少量的质量能够转换为十分巨大的能量。这是一个惊天动地的理论,它揭开了宇宙的一个巨大奥妙,为核能的利用奠定了理论基础。因此,这一质能关系公式被后人称为“改变世界的方程”。 1、简述现代化学研究的内容和方法。答:现代化学研究的内容分

17、为三个方面: 第一、研究化学反应理论、开发化学反应过程来揭示化学反应的实质,进而设计最佳的化学反应过程。第二、提高结构力量水平,致力于寻找或设计最需要、最佳的化合物材料或体系。第三、要发展分析和测试新方法,依靠新技术和多学科综合,致力于新型分子的的研究,合成特定性能的材料和物质。现代化学研究不仅要综合其它自然科学的理论成果,而且还要综合运用其它自然科学的研究方法。她要借助数学科学和电子计算机技术,借助物理学的量子力学方法、统计力学方法和热力学方法等,还要借助物理测试技术和生物学模拟生物功能、生物膜分离能力、光合作用能量转换和储存等。它需要多学科知识的综合,以众多高深理论作指南、依靠多种专业人员

18、细致分工和合作,用多种精密仪器设备作检测的手段。2、简述生物技术的定义与范围。答:生物技术也可称为生物工程,它是在分子生物学、细胞生物学和生物化学等的理论基础上,建立起来的一个综合性技术体系。生物技术可分为传统生物技术和现代生物技术两大类,传统生物技术是应用发酵、杂交育种等传统的方法来获得需要的产品,现代生物技术是以生物化学或分子生物学方法改变细胞或分子的性质而获得需要的产品。这也是我们一般所认为的生物技术。随着显微镜的发明和微生物的发现,二战期间抗生素的特殊需求,DNA双螺旋结构的发现,现代生物技术的雏形逐步形成,20世纪70年代DNA体外重组的成功,标志着现代生物技术的正式诞生。根据操作的

19、对象和技术,现代生物工程一般包括基因工程、细胞工程、酶工程、发酵工程和蛋白质工程,其中,基因工程技术是现代生物技术的核心技术。1、简述大爆炸理论的主要观点及宇宙大爆炸的过程。答:“宇宙大爆炸理论” 是现代宇宙学中最著名、也是影响最大的一种学说,它是到目前为止关于宇宙起源最科学的一种解释。大爆炸理论的主要观点是认为整个宇宙最初聚集在一个“原始原子”中,然后突然发生大爆炸,使物质密度和整体温度发生极大的变化,宇宙从密到稀、从热到冷、不断膨胀,形成了我们的宇宙。最初那次无与伦比的爆发就被称为大爆炸,这一关于宇宙起源的理论则被称为宇宙大爆炸理论。根据大爆炸宇宙学模型的观点,宇宙演化过程分为三个阶段。第

20、一个阶段是宇宙的极早期。宇宙处在这个阶段的时间特别短,短到以秒来计,称为“太初第一秒”。刚刚诞生的宇宙是极其炽热、致密的,宇宙处于一种极高温、高密的状态,当时除氢核质子外,没有任何别的化学元素,只有由质子、中子、电子、光子等基本粒子混合而成,成为热平衡状态下的“宇宙汤”。 第二个阶段是化学元素形成阶段,大约经历了数千年。化学元素从这一时期开始形成。中子和质子开始核聚变过程,所有的中子迅速合成到由两个质子和两个中子构成的氦核中,余下的质子就成了氢原子核。这一时期还合成了其它轻元素,如氘、氚、锂、铍、硼等,此时宇宙间的物质主要是这些比较轻的原子核和质子、电子、光子等,光辐射很强,但没有星体存在。第

21、三个阶段是宇宙形成的主体阶段。这个阶段,物质的微粒相互吸引、融合,形成越来越大的团块。又过了几十亿年,中性原子在引力作用下逐渐聚集,先后形成了各级天体。气体逐渐凝聚成星云,并逐渐演化成星系、恒星和行星,再进一 形成各种各样的恒星体系,成为我们今天所看到的五彩缤纷的星空世界。在个别天体上还出现了生命现象,人类也在地球上诞生了。2、 简述传感和遥感技术的应用。应用传感器的目的,是要将各种被检测量转换成便于测量和处理的量。在检测和自动控制系统中,传感器的使用非常普遍,其作用相当于人的各种感觉器官的延伸。根据传感器感知外界信息的原理不同,可将传感器分为物理传感器、化学传感器和生物传感器等。其中物理传感

22、器中的压力传感器和超声波传感器是应用最广泛的。遥感是一种远离目标,通过非直接接触而对目标物进行测量和识别的信息技术。它主要是通过安装在地面或飞机、卫星、航天飞机等运载工具上的各种遥感器,收集和记录遥感目标及其所处环境的辐射或反射的电磁波信息,得到数据和图像,再经过计算机数据处理或人工图像判读,进行信息提取,以迅速获得或识别遥感目标及其环境的特征、状态及其变化的诸多信息特征。遥感技术的特点是观测范围广、感知能力强、获取信息的速度快。遥感技术使人类对宇宙和自然界的认识有了新的飞跃,而且大大推动了人类改造自然、开发保护资源的科研和实用技术的发展。1、为什么说科学技术是第一生产力?主题问题(三)答:1

23、9世纪的下半叶,马克思在考察了近代欧洲科学技术发展和产业革命的历史以后,提出了生产力包括科学技术的著名论断。邓小平同志坚持马克思主义,进一步提出了:科学技术是第一生产力的论断。邓小平同志的论断强调了在现阶段科学技术不仅是生产力,而且是“第一”生产力。当今,高科技及其产业不仅可以促进劳动生产率的大幅度提高,而且高科技领域的每一个突破都会带动一大批新产业的建立,深刻地改变着传统产业的技术面貌。因此,两者的关系应该是指数规律,即: 物质生产力=(劳动者+劳动资料+劳动对象+管理+)高科技。显然,这是对科学技术是第一生产力的最直观描述。科学技术进步改变社会生产和生活方式。18世纪中叶产生的蒸汽技术革命

24、,导致了人类社会的第一次工业革命。19世纪70年代,以电能的开发和应用为主要标志的电力技术革命,在世界范围展开了新的工业革命的浪潮。20世纪下半叶,以微电子信息技术、生物工程和新材料为核心的第三次科技革命已经拉开帷幕,科技进步对世界经济、社会发展的影响比过去显得更加强烈。科学技术革命的迅速发展的另一方面,也改变着人的生活方式。在科学发展过程中形成的科学精神和科学方法,改变着人的知识能力,创造了现代文明。导致了整个人类的生活方式发生着深刻的改变。2、如何理解“科学技术是双刃剑”的说法?答:科学技术是一把双刃剑,它既促进了人类社会、经济的发展,又对人类赖以生存的自然。环境造成冲击和破坏,它具有两重

25、性。(1)科学技术是第一生产力科学技术是现代物质生产力中最活跃的因素和最主要的推动力量。如今,高科技及其产业不仅可以促进劳动生产率的大幅度提高,而且高科技领域的每一个突破都会带动一大批新产业的建立,深刻地改变着传统产业的技术面貌。因此,许多学者赞同如下的描述公式:物质生产力=(劳动者+劳动资料+劳动对象+管理+)高科技。(2)科学技术进步改变社会生产和生活方式工业革命、电力革命在历史上极大地提高了社会生产力,改变了人们的生活方式。如今信息技术、生物工程和新材料为核心的第三次科技革命对世界经济、社会发展的影响比过去显得更加强烈。科学技术的进步影响人的生活方式,例如,通过计算机网络,人们可以查询最

26、新、最快的、遍及全世界的信息、资料,扩大人们获得教育的机会。人们又可通过上网、娱乐、游戏,丰富了自己的业余生活,导致了整个社会人际关系发生着深刻的改变。(3)科技革命与自然环境的冲击和破坏随着人类开发利用自然界的能力不断增强、规模不断扩大,人类对自然资源的需求日益膨胀,对自然的索取更加变本加厉。在过去一百多年中,人类大规模的生产和生活活动,不仅直接消耗大量资源,还把大量的废弃物返还自然,使自然环境日益恶化。温室效应、酸雨、臭氧层破坏、海洋污染等等现象接踵而来。被人类破坏的环境又对人们的身体健康和生活条件产生不利的影响和严重后果。现在,我们必须对科技发展的模式进行深刻的反省。 (4)可持续发展战

27、略是人类必然的选择人类是自然的产物,地球环境是人类生存和发展的唯一场所。人类在适应自然和改造自然的过程中,必须关心自然和爱护自然,学会使人类社会和自然界处于和谐发展的状态。因此,可持续发展战略是人类必然的选择。四、论述题:1、论述科学与技术的关系。答:通常科学和技术总是共同存在于一个特定的范围内,这是因为两者之间有着不可分割的紧密联系。它们相互依存、相互渗透、相互转化。科学是技术发展的理论基础,技术是科学发展的手段。科学常常可以启发我们提出新的、以前没有想到过的事物特性,进而导致新技术的产生。反过来,技术也为科学提供了眼睛、耳朵和一部分肌体,扩展了人的触觉、听觉和感觉。例如,电子计算机使气象研

28、究、人口统计、基因结构研究和其他以前不可能进行的复杂系统的研究取得巨大进步。对某些工作来说,技术是科学的基础。例如测量、数据收集、样本处理等等,人们运用技术,发明了越来越多的新仪器和新技艺,进而推动了各方面的科研研究。技术不仅为科学研究提供了工具,而且还可以激励理论研究动机并提供方向。例如基因工程技术促进了绘制整个人类脱氧核糖核酸基因构造的工作,这项技术不仅提供了绘制基因结构的理由,也使绘制工作成为可能。随着现代科学革命和技术革命的兴起,科学与技术近来越趋向一体化。技术变得越复杂,与科学的联系就越紧密。在某些领域,例如,固体物理学(包括晶体管和超导体),由于研究物质的能力和制造物质的能力相互依

29、赖,以至于人们不可能把科学和技术截然分开。现代技术的发展也越来越依赖科学的进步,许多新兴技术尤其是高技术的产生和发展,就直接来自现代科学的成就。总之,可以认为科学是技术的升华,技术是科学的延伸。科学与技术的内在统一和协调发展已成了当今“大科学”的重要特征。2、为什么说核能是高效、情节和安全的能源?试比较核能与传统能源的优劣。答:核能是高效的能源,一千克天然铀所能够发出的电量是同量木材,煤,石油等燃料所发电量的万倍以上,也是太阳能,水能等天然能源发电量的万倍以上。核能是清洁的能源,一座的核电站每年卸出的燃烧后的乏燃料所产生的污染要比一座同功率的燃煤电站所产生的污染要小得多。当然,由于核电站的乏燃

30、料都是放射性元素,处理时要解决特殊的科学技术问题。但总量少、总容积小是其基本特点。核能是安全的能源,核电站和原子弹所用的核燃料浓度不同,工作原理不同,不会发生类似原子弹的爆炸现象。核电站的乏燃料中的放射性物质被层层包围在包壳,压力壳和安全壳三道屏障内,不会释放出来危害人类和生物。历史上的美国三里岛事故和前苏联(乌克兰境内)切尔诺贝利事故,是由于人为的操作不当造成的,总结这些经验教训,核电站的安全乃是有充分保证的。1、论述生物技术的安全性与伦理问题。答:生物技术的定义 生物技术是应用自然科学及工程学的原理,依靠微生物、动物、植物细胞及其产生的活性物质,作为某种化学反应的执行者,将原料加工成某种产

31、品来为社会服务的技术。2。随着生物技术的进步,它也带来了一些安全与伦理学方面的问题:带来的安全性问题有:基因污染(污染传统作物、污染自然界基因库、影响自然界生态平衡);转基因食品可能带来的风险(如破坏生物基因,产生新的毒素);基因治疗疾病的不确定性(疗效不显著、未来如何尚未知);生物的异种移植方面是否因器官移植产生跨物种感染;生物武器带来的恐慌与危险等。生物技术也对人类的传统伦理道德观念带来巨大的冲击:人类基因组测序计划的完成,未来克隆人的出现等,是否会造成基因歧视,个人基因信息的暴露产生的对公民隐私权的侵犯,长寿导致人满为患,认为选择生男生女造成人口性别比例失调,克隆技术带来人的世代观念和生

32、育模式的变化等等。以上问题的出现,显然对人类的发展提出了巨大的挑战。应尽快建立一套生物技术研究的科研道德规范,明确专业人士的科研道德权利和责任,已成为当务之急。当然,这些的问题也不应当成为生物技术发展的障碍,只要对科研加以规范,通过适当的规则、公约乃至法律来指导生物技术,就能健康的发展。2、当代新材料发展的方向是什么?为什么说新材料是现代高新技术的支柱?答:发展方向(1)结构与功能相结合。即新材料应是结构和功能上较为完美的结合。(2)智能型材料的开发。所谓智能型是要求材料本身具有一定的模仿生命体系的作用,既具有敏感又有驱动的双重的功能。(3)少污染或不污染环境。新材料在开发和使用过程,甚至废弃

33、后,应尽可能少地对环境产生污染。(4)能再生。为了保护和充分利用地球上的自然资源,开发可再生材料是首选。(5)节约能源。对制作过程能耗较少的,或者新材料本身能帮助节能的,或者有利于能源的开发和利用的新材料优先开发。(6)长寿命。新材料应有较长的寿命,在使用的过程中少维修或尽可能不维修。材料是人们用来制造有油污平的各种物质。是人类生产和生活的物质基础,也是社会生产力的重要因素。而新材料是指新近发展的或正在研发的、性能超群的一些材料。现代高新技术是指对一国经济和国防有重大意义的新兴产业,主要包括能源、新材料、信息技术等。新材料是能源工业、信息技术发展的物质基础和前提。也是其它新技术的直接载体和根本

34、动力。新材料的发展将促进包括新材料产业在内的高新技术产业的形成与发展,同时还将带动传统产业和支柱产业的改造和产品的升级换代,新材料成为其他高新技术发展的支撑和先导,其研究水平和产业化规模已成为衡量一个国家和地区经济发展、科技进步和国防实力的重要标志。在现代社会的经济生活中,诸多高新技术产品都是与新材料、新能源技术的发展密切相关。(举例)在材料技术领域,高温结构材料、多功能材料、超导材料、激光材料、生物材料等高性能材料的开发与利用已经获得突飞猛进的发展。材料技术为航空、航天工业提供了强度更高、刚性更好、质量更轻的新型材料;先进陶瓷材料极大地扩展了它的应用范围和领域,从而使它成为末来工业重要的原材

35、料。据专家估计,用陶瓷材料替代金属材料制作发动机部件,将使发动机耗油量减少30以上;电子信息材料的发展促进了信息产业的发展,使信息产业成为许多国家的支住性产业;超导材料实现了陶瓷无机材料的无电阻状态,而超导技术的广泛应用使许多方面发生着飞跃式的发展;激光和光导纤维材料技术的发展,正在把人类带人光通信的时代;生物材料为人类提供了新的医疗手段,并且创造着人类健康新概念;而纳米技术则通过对原有各类材料进行纳米级结构单元的重组,极大地改进了原有材料的性能与功能。由此可见,新材料技术已经成为推进一个国家产业升级,影响产业结构变化的重要因素,新材料的开发与利用也正在成为一个国家重要的支柱性产业。8目前生物

36、技术的应用主要在哪几个方面?试举例。伴随着生命科学的新突破,现代生物技术已经广泛地应用于工业、农牧业、医药、环保等众多领域,产生了巨大的经济和社会效益。例如,在食品方面。食品生产是世界上最大的工业之一,食品生物技术包含的内容很广,如提高食品产量和质量、开拓食品种类等。首先,生物技术被用来提高生产效率,从而提高食品产量。例如,现代发酵工程可以认为是从传统的酿造业脱胎而来,然而,现代发酵工程与传统的酿造业已经是不可同日而语的两回事了。作为人们的重要调味品之一的酱油,世界上不少地方至今仍用传统的酿造工艺进行生产,但那可是一个很繁琐、很费时的过程,从发酵、晒酱、泡酱,直到取得成品酱油,需要半年到一年的

37、时间。在20世纪80年代,日本的一家公司用现代的发酵工程取而代之。他们的做法是将一种耐乳酸细菌和一种酵母菌一起固定在海藻酸钙凝胶上,再装入制造酱油的发酵罐。从原料到成品的周期还不满3天!其次,生物技术可以提高食品质量。例如,由于人体吸收过量的砂糖会增加脂肪的积累,引起肥胖、高血压、糖尿病、心血管等疾病,因此许多甜味食品中使用高果糖浆来代替蔗糖。高果糖浆以淀粉为原料,生产过程中先后使用了淀粉酶、糖化酶和异构化酶,随着固定化酶的研究和应用的发展,从1973年起,便开始采用固定化酶(或含酶菌体)生产高果糖浆。目前世界上每年淀粉糖的用量与日俱增,其中70是高果糖浆,而砂糖用量逐年下降。可以说高果糖浆的

38、生产是食糖工业的一场革命,又是酶工程在工业生产中最成功、规模最大的应用。第三,生物技术还用于开拓食品种类。例如,蛋白质是构成人体组织的主要材料,每个人在一生中要吃下约1.6吨蛋白质。然而,蛋白质是地球上最为缺乏的食品,按全世界人口的实际需要计算,每年缺少蛋白质的数量达30004000万吨。利用生物技术生产单细胞蛋白为解决这一问题提供了一条可行之路。所谓单细胞蛋白,是指由单细胞的微生物生产出来的蛋白质。微生物体内含有丰富的蛋白质,按干重计算,酵母菌的蛋白质含量为45%55%,细菌的蛋白质含量更是高达60%80%,而农作物中含蛋白质量最高的是大豆,它的蛋白质含量也不过是40%左右,另外,微生物的繁

39、殖速度很快,因此,通过微生物获取蛋白质比种植业和养殖业快得多。以发酵工程来生产单细胞蛋白是不太复杂的事,关键是选育出性能优良的酵母菌或细菌。这些微生物迅速繁殖,一天里要繁殖十几代甚至几十代。每一代新生的微生物又会拼命吞噬“食物”,合成蛋白质,并繁殖下一代当然,这些过程都是在发酵罐里完成的。人们通过电脑严密地控制着发酵罐内的发酵过程,不断加入水和营养物(甲醇、甲烷、纤维素),不时取出高浓度的发酵液,用快速干燥法制取成品单细胞蛋白。20世纪60年代,英国率先实现了单细胞蛋白的工业化生产。此后,日本、美国、法国、前苏联、德国相继建立了生产单细胞蛋白的工厂。目前,全世界单细胞蛋白的产量已经超过3000

40、万吨,质量也有了重大突破,从主要用作饲料发展到走上人们的餐桌。9宇宙的未来是怎样的?这一问题是关于人类宇宙观的问题,至今尚无明确答案,人们只能按照大爆炸的模型,进行推论,有三种可能:一种是宇宙膨胀将永远继续下去。一种是膨胀停止而代之以收缩。第三种是振荡宇宙,宇宙一直在反复地收缩然后又膨胀着。参考答案大家参照教材P187页。 大爆炸宇宙论指出150亿年之前的大爆炸是空间、时间、物质与能量的起源,这一学说是有关宇宙起源和演化的种种学说中最有说服力,观测事实最为丰富,因而也最广泛地为人们所采纳。但我们的宇宙是否会永远膨胀下去?宇宙今后的图景和未来的命运又是怎样的呢?大爆炸宇宙论并没有给出明确的答复。

41、按照大爆炸模型,宇宙在诞生后不断膨胀,与此同时,物质间的万有引力对膨胀过程进行牵制。这里有两种可能:一种可能是宇宙膨胀将永远继续下去。如果宇宙总质量小于某一特定数值,则引力不足以阻止膨胀,宇宙就将一直膨胀下去。在这个系统里,引力虽不足以使膨胀停止,但会不断地消耗着系统的能量,使宇宙缓慢地走向衰亡。宇宙越来越稀薄和寒冷,直至物质本身最后衰亡,只剩下宇宙背景辐射。到非常遥远的将来,所有的恒星燃尽熄灭,茫茫黑暗中潜伏着一些黑洞、中子星等天体。黑洞释放出微弱的辐射,最终全都以热和光的形式蒸发掉。足够长的时间之后,连质子这样稳定的基本粒子也衰变、消亡了,宇宙最终变成一锅稀得难以置信的汤,其中有光子、中微

42、子,越来越少的电子和正电子。所有这些粒子都在缓慢地运动,彼此越来越远,不会再有任何基本物理过程出现,出现寒冷、黑暗、荒凉而又空虚的宇宙,它已经走完了自己的历程,达到了“热寂”的状态。另一种可能是膨胀停止而代之以收缩。如果宇宙的总质量大于某一特定数值,那么总有一天宇宙将在自身引力的作用下收缩,造成与大爆炸相反的“大坍塌”。收缩过程与大爆炸后的膨胀是对称的,像一场倒放的电影。收缩的过程起初很缓慢,随后越来越快。宇宙的体积开始缩小,背景辐射温度上升。漆黑寒冷的宇宙变成一个越来越热的熔炉,行星、恒星也毁灭了,分布在如今浩瀚空间中的物质被挤进一个很小的体积内,任何天体都在劫难逃。最后三分钟来临了,温度变

43、得如此之高,连原子核也被撕毁,宇宙又成了一锅基本粒子汤。然而这种状态也只能生存几秒钟的时间。随后,质子和中子也无法区分,挤成一堆等离子体。在最后的时刻实现“大紧缩”,宇宙逆转回到出发点。引力成为占绝对优势的作用力,所有的物质都因挤压不复存在,一切有形的东西,包括空间和时间本身,都被消灭,成为一切事物的末日。宇宙在大爆炸中诞生于无,此刻也归于无。宇宙是膨胀还是收缩这两种可能主要取决于宇宙物质的总量。根据目前的估算,宇宙物质的总量只达到要使宇宙重新坍缩的临界质量的百分之十左右,因此如果仅仅依据观测证据,则可预言宇宙会继续无限地膨胀下去。但是可能还有其他种类的暗物质未被我们探测到,可能最普通的基本粒

44、子中微子也存在静止质量,只要其中任何一个问题的答案是肯定的,那么总引力便足以阻止膨胀,宇宙最终可能会坍缩。此外,宇宙大爆炸学说在两个关键问题上无法解释:其一,大爆炸以前宇宙的图景如何?大爆炸宇宙的理论不能外推到大爆炸之前,尚不能确切地解释“在所存物质和能量聚集在一点上”之前到底存在着什么东西,是什么引起了大爆炸。其二,如果宇宙最终重新坍缩回到原点,又会发生什么?有天文学家提出了宇宙“无始无终” 论:宇宙一直在反复地收缩然后又膨胀着。宇宙曾经处于体积非常大、物质密度非常小的状态,它在万有引力作用下渐渐收缩、聚拢起来,直到所有的物质统统撞到一起为止。这样的宇宙被称为收缩宇宙。然后,它突然爆炸了,结

45、果形成我们今天观测到的这个膨胀宇宙。今天的宇宙膨胀将被不断起作用的引力所抵消,最终引力迫使宇宙的膨胀完全停顿下来,进而又转为收缩。因此有可能宇宙并没有什么开端,它一直在反复地聚拢然后又分开,分开而后又聚拢,聚拢分开永无止境。这样的一幅图景被称为振荡宇宙。宇宙的过去和未来究竟是怎样的?相信科学终将会作出令人信服的回答。10简述恒星的形成、演化和归宿的全过程。答案要有恒星的形成,包括第一阶段、星云阶段,第二阶段原恒星阶段;恒星的演化,恒星的“青壮年时期”、“更年期”、“老年期”;恒星的归宿,白矮星、中子星、黑洞。 在从星际弥漫物质到恒星的演化链上,恒星的形成是关键环节。恒星的起源和演化,长久以来一

46、直是天文学中最基本、也最令人感兴趣的问题,也是解决得最好的问题之一,从而成为20世纪自然科学的重要成就。在17、18世纪牛顿、康德等人提出的星云假说,即散布于空间中的弥漫物质可以在引力作用下凝聚成太阳系和恒星的学说的基础上,经过历代天文学家的努力,逐渐发展成为相当成熟的理论。20世纪60年代确立了恒星是从星际分子云中形成的这一重大现代学说,成为恒星形成研究的主要成就。根据这一学说,恒星是从太空中的星际气体和尘埃中诞生的,恒星有形成、发展、死亡和再生的过程。(一)恒星的形成恒星形成可分为两个阶段:第一阶段是星云阶段,由极其稀薄的物质凝聚成星云并进一步收缩成原恒星。第二阶段是原恒星阶段,由原恒星逐

47、渐发展成为恒星。一般把处于慢收缩阶段的天体称为原恒星。原恒星进一步形成恒星的收缩过程要持续几百万到几千万年。(二)恒星的演化 恒星的演化如同人的一生,经历从青壮年到更年期、老年期的过程。(1)恒星的“青壮年期”恒星的“青年期”和“壮年期”是一生中最长的黄金阶段,这时的恒星称为主序星。人们迄今所知的恒星约有90都属主序星。在这段时间,恒星以几乎不变的恒定光度发光发热,照亮周围的宇宙空间。核燃烧使恒星内部物质产生向外的辐射压力,当辐射压力与引力达到平衡时,恒星的体积和温度就不再明显变化。(2)恒星的“更年期”恒星的“更年期”出现在恒星核心部分的氢完全转变成氦后,例如有7个太阳质量大小的恒星的“更年

48、期”大约在形成的2600万年后出现。这一阶段恒星核心经历这些不同的核聚变反应,恒星也经历多次收缩膨胀,其光度也发生周期性的变化。最后产生巨大辐射压力,自恒星内部往外传递,并将恒星的外层物质迅速推向外围空间,形成红巨星、红超巨星。(3)恒星的“老年期”恒星的“老年期”是从一颗恒星变成红巨星开始进入这一阶段的。由于恒星的体积急剧增大,导致恒星的表面温度下降,因而颜色变红。同时,恒星发光表面的面积剧增,致使整个恒星发出的光大大增强,从而大为增亮。这种又红又亮的恒星就是红巨星。(三)恒星的归宿 恒星内部的热核反应是不会永远进行下去的,当恒星的核燃料耗尽时恒星也走到了它的尽头。由于恒星自身物质之间的巨大

49、引力始终存在,随着恒星内部热核反应的停止,尽管恒星外层部分会出现膨胀、爆发等复杂的变动,核心部分却必定在引力作用下发生急剧的收缩、即所谓引力坍缩。因此当恒星内部的核燃料消耗殆尽时,常会发生一场空前激烈的爆发。整个星体或者炸得粉碎,把恒星物质重新抛人广袤的星际空间,成为产生新一代恒星的原料,或者只剩下一个残骸。恒星的归宿因初始质量不同而有三种不同的结局,即白矮星、中子星和黑洞。1、为什么说地球的大气圈、水圈和生物圈既是互相区别和相互独立的,又是相互作用的?答:大气圈是地球外圈中最外部的气体圈层,存在于整个地球外层。大气圈对生物的形成、发育和保护有很大作用。地上天气变化,气候变异及温室效应都发生在

50、大气圈的对流层,且与自然界的水循环密切相关。水圈指连续保卫地表的水层,包括江河湖海沼泽冰川地下水。气态的水存在于大气圈中(云层);水圈是地球特有的环境优势,水圈的运动和循环影响了地球上各种环境条件的变化,影响各个圈层,是地球出于不断的变换之中,特别是对设无权重的生命己任的生存与发展具有决定性意义。生物圈是指地表生物有机体及其生存环境的总称,是有生命的一个特殊圈层。位于大气圈、水圈和岩石圈三者相邻的界面。现存生物生活在岩石圈上层、大气圈的下层河水圈的全部。可见,生物圈是一个和大气圈层、水圈甚至地壳交织在一起的圈层,她也是大气=水河地壳长期演化,相互作用的结果,她参与了对岩石、大气河水等其它圈层的

51、改造,对地表物质的循环、能量的转换和积聚具有特殊作用。由此可见,地球的大气圈、水圈和生物圈既是互相区别和相互独立的,又是相互作用的。2、谈谈你对网络道德问题的看法。答:(1)网络道德失范的一个重要的原因是网络的“个人性”。在真实的社会,个体的人一举一动都在众人的“监视”之下,人们要顾及自己的身份、地位、角色,所以对自己的行为进行了自觉和不自觉的约束和控制,这就是道德行为产生的主要原因。然而人们在网上的时候,人与人之间存在距离,只能靠所提供的信息来相互认识和理解,基本上无法约束个人的行为。这种极端个人化的境况,容易使人暴露出自私、贪婪、欺骗的本性。 (2)网络道德失范的另一个重要的原因是网络的“

52、虚拟性”。当人们卸去了现实生活中的粉饰,再把自己的身心投入到虚拟的世界时,人们是以一种匿名的方式出现在网络社会上的,容易淡忘自己的责任和义务。网络的虚拟性,给予我们充分想象的空间的同时,也给与各种欲望的膨胀留下了一片的“沃土”。于是,一切在现实社会中视为离经叛道、另类甚至卑鄙龌龊的事都可以在网上为所欲为,大放厥词。 (3)网络道德的问题也折射出真实社会的问题,社会上的种种道德问题在网络中都有表现,只不过由于约束的松懈,得到不同程度的放大而已。 (4)网络道德失范特别严重影响了青少年的成长。青少年处于成长期,对于是非的判断力和自我约束能力十分薄弱,相当一部分生活在网络中的青少年存在双重人格的倾向

53、。青少年学生较难完全协调好网上与网下的关系,他们对自己在现实社会与网络社会的道德要求不一样,实行的是双重道德标准。 (5)要解决网络道德失范问题,必须从几个方面考虑:第一,建立符合网络特性的网络社会的道德规范;第二,加强真实社会的道德建设;第三,提高每个人自身的道德修养。 1、什么是可持续发展?我国可持续发展战略目标和要求有哪些? 答:1987年,世界环境与发展委员会发布了一份题为我们共同的未来的报告,首次提出了“可持续发展”的概念:人类应当享有以与自然和谐相处的方式、过健康而富有生产成果的生活的权利,既满足当代人的需求,也不损害、削弱子孙后代满足其自身需求的能力。可持续发展是指社会、经济、人

54、口、资源和环境的协调以及长期延续的发展,它是一种健康的、公正的发展。其中心思想可以表述如下:可持续发展的核心是“发展”,这种发展应是不断满足当代人和后代人的生产、生活和发展,以及他们对于物质、能量、信息和文化的需求。可持续发展的重点是“公平”,这种公平体现在代际之间用公平的原则,去使用和管理属于全人类的资源和环境,每代人都要以公正的原则担负起各自的责任,当代人的发展不能以牺牲后代人的发展为代价。可持续发展的关键是“合作”,在国际社会和地区际之间应体现均富、合作、平等的原则,在空间范围内,缩短同代人之间的差距,不应造成物质上、能量上、信息上乃至心理上的鸿沟,以实现“资源生产市场”内部之间的协调和

55、统一。可持续发展的本质是“协调”。人类社会要营造“自然社会经济”支持系统适宜的外部条件,使得人类生活在一种更严格、更有序、更健康、更愉悦的环境之中。我国实施可持续发展战略的总体目标,概括地说就是建立可持续发展的经济体系、社会体系和维护与之相适应的可持续利用的资源和环境基础,最终实现经济繁荣、社会进步和生态安全,保证满足当代人和后代人合理增长的精神需要。归纳起有以下几点:(1)实现“人与自然”之间的平衡和“人与人之间”的和谐。(2)营造“合理、优化、有序、文明”的自然环境、经济环境和社会环境。(3)完成“发展度、协调度、持续度”的逻辑自洽和多维临界阈值匹配。(4)寻求“自然资本、人力资本、生产资

56、本、社会资本”的科学组合。(5)有序地控制并达到“人口的自然增长率、资源能源的消耗速率、生态的退化速率”三个“零增长”。(6)既满足当代人不断增长的需求,又泽及后代并为他们提供更多的发展机会。(7)既满足一个地区不断增长的需要,又不损害其他地区不断增长的需求,消除贫困和不合理的区域差异。2、你如何理解“人和环境和谐相处”的思想?答:地球环境是人类生存和发展的唯一场所,人类自身不仅是在适应地球环境长期发展演化过程中成长的,而且为了求得更美好的生活,又不断地用自己的劳动和智慧改造、利用地球环境。人与自然界的关系具有两重性:一方面,人依赖于自然界,另一方面,人又要从自然界独立出来。地球环境是唯一适合

57、人类活动和生存的场所,早期人类为了自身的发展和生存,必须适应于自然界先定的条件。首先必须保证自己生存,解决衣、食、住等问题,才可能谈得上从事社会活动。此时人类社会的生产方式和生活方式在相当大的程度上,依赖于地域性的自然条件。因此,依赖自然界,甚至对自然顶礼膜拜是人类的唯一的选择。随着人类社会的发展,人在依赖自然界的基础上,逐渐萌发对自然界的相对独立性。人类不断试图对抗自然界的统治地位,表现出一种独立性,仿佛必须要从自然界独立出来。然而,人类表现出来的对抗自然的欲望,以及人类社会对自然界独立性的增长,恰恰体现了人与自然界的关系的进一步的加强。例如,人类社会对自然资源的占有和掠夺,只是反映了人类对

58、自然资源依赖的一种历史变化,而并不能完全从自然界独立出来。如果人类愚蠢地认为自己可以脱离自然界和自然规律,而可以不依赖自然界,即不承认自己行动必须服从于自然规律,那么,人和自然的矛盾就会加剧,现代生态危机的出现,正好说明了这一点。人与自然的不和谐,产生了环境问题。说到底,环境问题的实质就是发展问题。虽然世界各国发展阶段不同,经济结构、产业政策和环境政策不同,所面临的环境问题也是不一样的。但是,现在越来越多的人认识到,一个良好的自然环境,是人类社会生存和发展的前提,人类社会与自然环境要建立起一种既协调、又演进的关系,这是人类社会不断发展的基础。人类应当享有与自然和谐相处的生活方式,过着健康而富有

59、生产成果的生活,既满足当代人的需求,也不损害、削弱子孙后代的生活权力。这种思想是可持续发展的思想观。可持续发展是指社会、经济、人口、资源和环境的协调以及长期延续的发展,它是一种健康的、公正的发展。我国作为一个发展中国家,必须走可持续发展的道路。实现“人与自然”之间的平衡,营造“合理、优化、有序、文明”的自然环境、经济环境和社会环境。既满足当代人不断增长的需求,又泽及后代并为他们提供更多的发展机会。回答。Visa-free policy brings Chengdu biz, tourism boost. Making national headlines several times, Chen

60、gdus 72-hour visa-free policy has attracted wide attention from both Chinese and foreign experts and businessmen since it took effect on Sept 1 last year. The program permits citizens from 51 countries and regions including the United States, Australia, Canada and Japan who have valid visas and flig

61、ht tickets to a third country to spend three days in the city. The capital of Sichuan province is the first city in the western region of China to offer foreign tourists a three-day visa and the fourth nationwide to adopt the policy following Shanghai, Beijing and Guangzhou. Li Zhiyong, deputy dean

62、of the tourism institute at Sichuan University, said the move contributes to a large increase in the number of overseas tourists and raises the citys level of internationalization. The policy will also bring direct economic revenue, Li said. Chengdu has many cultural legacies and is also a paradise

63、for panda lovers with the worlds largest breeding and research center. Three days are long enough for foreign visitors to visit those iconic tourist spots, he noted. The city is home to the remains of the Jin sha civilization that dates back more than 3,000 years as well as the Qing cheng Mountains

64、and the Du jiang yan irrigation system. Qing cheng has long been recognized as the birthplace of Taoism, Chinas ancient indigenous religion, while Du jiang yan is considered to be the oldest functioning water-control project in the world. Chengdu ranked third in tourist facilities, management and services among 60 Chinese cities in a customer satisfaction survey released last year. But, Li added that efforts are still needed to develop more tourism products, improve English services and provide accurate translation of traffic signs and scenic billboards. Zhao Yun,

- 温馨提示:

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。

2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。

3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。

4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。

5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。

6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。

7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。