菌株选育调节

菌株选育调节

《菌株选育调节》由会员分享,可在线阅读,更多相关《菌株选育调节(28页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

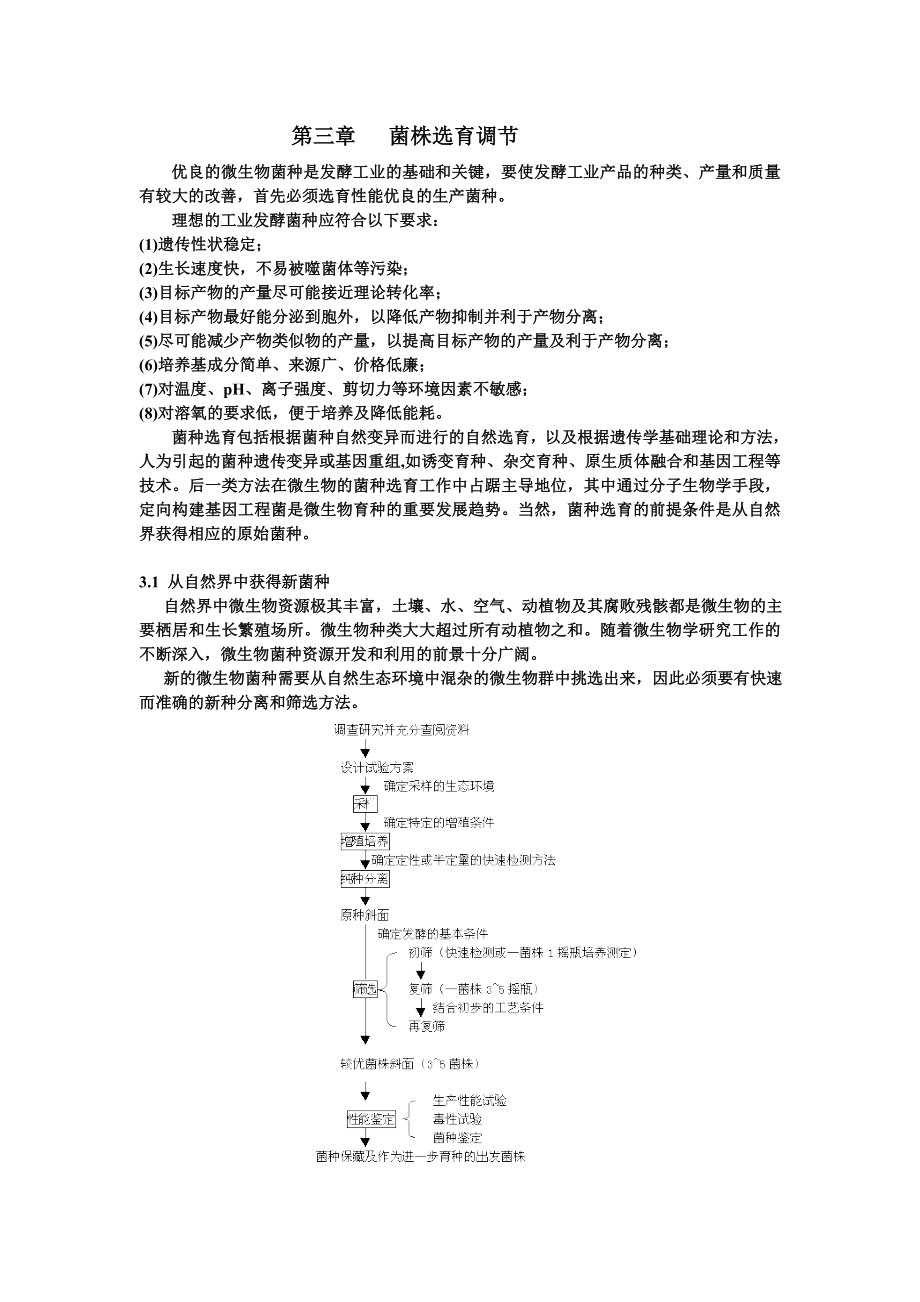

1、第三章 菌株选育调节优良的微生物菌种是发酵工业的基础和关键,要使发酵工业产品的种类、产量和质量有较大的改善,首先必须选育性能优良的生产菌种。 理想的工业发酵菌种应符合以下要求:(1)遗传性状稳定;(2)生长速度快,不易被噬菌体等污染;(3)目标产物的产量尽可能接近理论转化率; (4)目标产物最好能分泌到胞外,以降低产物抑制并利于产物分离; (5)尽可能减少产物类似物的产量,以提高目标产物的产量及利于产物分离; (6)培养基成分简单、来源广、价格低廉; (7)对温度、pH、离子强度、剪切力等环境因素不敏感; (8)对溶氧的要求低,便于培养及降低能耗。 菌种选育包括根据菌种自然变异而进行的自然选育

2、,以及根据遗传学基础理论和方法,人为引起的菌种遗传变异或基因重组,如诱变育种、杂交育种、原生质体融合和基因工程等技术。后一类方法在微生物的菌种选育工作中占踞主导地位,其中通过分子生物学手段,定向构建基因工程菌是微生物育种的重要发展趋势。当然,菌种选育的前提条件是从自然界获得相应的原始菌种。 3.1从自然界中获得新菌种 自然界中微生物资源极其丰富,土壤、水、空气、动植物及其腐败残骸都是微生物的主要栖居和生长繁殖场所。微生物种类大大超过所有动植物之和。随着微生物学研究工作的不断深入,微生物菌种资源开发和利用的前景十分广阔。 新的微生物菌种需要从自然生态环境中混杂的微生物群中挑选出来,因此必须要有快

3、速而准确的新种分离和筛选方法。3.1.1采样采样应根据筛选的目的、微生物分布情况、菌种的主要特征及其生态关系等因素,确定具体的时间、环境和目标物。1.采样原则:材料来源越广泛,越有可能获得新的菌种。可寻找已适应各种环境压力的微生物类群。土壤:细菌和放线菌为主;果园树根土层:酵母菌含量较高;动植物残体及霉腐土层:较多的霉菌;豆科植物根系土:根瘤菌;河流湖泊的淤泥:产甲烷菌;油田和炼油厂周围土层:分解石油微生物。各种水体:具有光合作用能力的微生物及兼性或专性厌氧微生物;污染源附近的土壤、水体、污泥、污水往往是对各类污染物具降解或转化能力的细菌、放线菌或真菌等微生物理想的采样地点。2.采土样方法:用

4、小铲子去除表土,取离地面515cm处的土样几克,盛于预先灭菌的牛皮纸袋中扎紧,并标明时间、地点和环境等情况,以备查考3.1.2 增殖在采集的样品中,一般待分离的菌种在数量上并不占优势,为提高分离的效率,在培养基中投放和添加特殊的养分或抗菌物质,使所需菌种的数量相对增加,这种方法称为增殖培养或富集培养。其实质是使天然样品中的劣势菌转变为人工环境中的优势菌,便于将它们从样品中分离。培养方法可采用分批式富集培养(摇瓶培养)和恒化富集培养(连续培养)。分批式富集培养分批式富集培养是将富集培养物转接到新的同一种培养基中,重新建立选择性压力,如此重复转种几次后,再取此富集培养物接种到固体培养基上,以获得单

5、菌落。恒化富集培养是通过改变限制性基质的浓度,来控制不同菌株的比生长速率。3.1.3 菌株的分离1. 施加选择性压力分离法:分离的效率取决于培养基养分, pH,加入选择性抑制剂。大多数放线菌培养基pH在6.77.5,嗜酸菌pH在4.55.0。在分离放线菌和细菌时,可加抗真菌抗生素;分离真菌时,加抗细菌抗生素。 从土壤中分离芽孢杆菌时,由于芽孢具有耐高温特性,100 很难杀死,要在121 才能彻底死亡。可先将土样加热到80 或在50乙醇溶液中浸泡1h,杀死不产芽孢的菌种后再进行分离。 在富集培养基中,加入适量的胆盐和十二烷基磺酸钠可抑制革兰阳性菌的生长,对革兰阴性菌无作用。 分离厌氧菌时可加入少

6、量硫乙醇酸钠作为还原剂,它能使培养基氧化还原电位下降,造成缺氧环境,有利于厌氧菌的生长繁殖。 筛选霉菌时,可在培养基中加入四环素等抗生素抑制细菌,使霉菌在样品中的比例提高,从中便于分离到所需的菌株。 分离放线菌时,在样品悬浮液中加入10滴10的酚或加青霉素(抑制G+菌)、链霉素(抑制G-菌)各3050U/ml,以及丙酸钠10mg/ml (抑制霉菌类)抑制霉菌和细菌的生长。 重铬酸钾对土壤真菌、细菌有明显的抑制作用,也可用于选择分离放线菌。 在分离除链霉菌以外的放线菌时,先将土样在空气中干燥,再加热到100 保温1h,可减少细菌和链霉菌的数量。 分离耐高浓度酒精和高渗酵母菌时,可分别将样品在高浓

7、度酒精和高浓度蔗糖溶液中处理一段时间,杀死非目的微生物后再进行分离。 马丁氏(martin)培养基就是专门用于分离土壤中真菌的选择性培养基。其配方是:葡萄糖1%,蛋白胨0.5%,KH2PO4 0.1%,MgSO47H2O 0.05%,琼脂2%,孟加拉红(或称虎红)1/3万,链霉素30mg/ml,金霉素2mg/ml。此处的孟加拉红、链霉素和金霉素等的作用是抑制细菌生长,从而富集土壤中的真菌。2. 随机分离筛选法 一些微生物的产物对生产菌的筛选没有直接的选择性作用,常用随机分离法进行分离(1) 抗生素生产菌的分离 将摇瓶培养的过滤液或细胞提取液、混合提取液, 用联合试验菌筛选:如黄色霉素抗生素就是

8、用枯草杆菌和绿色产色链霉菌或巴式梭状芽孢杆菌筛选出的。利用与抗生素作用机制相关的酶筛选:如棒酸。(2) 药理活性化合物的分离-体外筛选 筛选能抑制生物代谢途径中一关键性酶(靶酶或靶标酶)的活性。 抗高血压:用血管紧张素转移酶 图 1. 天冬酰胺合成酶催化反应及其除草剂Cinmethylin的作用机理 (3) 抗肿瘤药物生产菌的分离 利用微生物筛选作用于DNA的抗肿瘤药物-具有灵敏度高、简便快速的特点。 生化诱导法筛选:采用测定溶原性噬菌体阻遏物支配下的启动子控制的转录和表达的酶活性的方法,即将大肠杆菌的 lacZ基因连接在噬菌体的Pl启动子下,当DNA损伤时,诱发阻遏蛋白 Cl分解, Pl启动

9、子启动lacZ基因转录,测定表达的半乳糖苷酶活性,来检测能损伤DNA的抗肿瘤药物的存在。 SOS生色检测法:利用DNA损伤时,可活化yecA蛋白,进而分解噬菌体的阻遏蛋白,再引起sifA(sulA)基因启动子启动lacZ基因的表达,从而达到检测能损伤DNA的抗肿瘤药物的目的。 利用DNA修复能力突变株进行抗肿瘤药物的筛选:在生物体中都存在两个以上的DNA修复基因,如果有一个DNA修复基因损伤或变异,通常任能存活,但对能引起DNA损伤的化合物十分敏感,易生产死亡。如使用大肠杆菌或枯草芽孢杆菌的重组缺失DNA修复基因突变株和亲本株作为测试菌来筛选抗肿瘤药物。(4) 抗病毒药物产生菌的分离检测病毒复

10、制中特有的DNA复制酶和核酸合成酶的抑制剂,是选择性高的筛选方法。(5) 生长因子产生菌的分离 生长因子如氨基酸和核苷酸的产生不能作为分离中的压力,可用随机方法分离产生菌,并通过随后的筛选试验检测得到生产菌。 通过观测分离菌能否促进营养缺陷型菌株的生长,来检出生长因子生产菌。(6) 免疫激活剂生产菌的分离 一般认为能作用细胞表面的物质,可能具有免疫修饰作用,因此以存在于细胞表面的氨基肽酶B,白氨酸氨基肽酶,氨基肽酶A,碱性磷酸脂酶为靶分子,筛选这些酶的抑制剂,发现抑制这些酶,会增强细胞性免疫或抗体产生能力。(7) 多糖产生菌的分离 从菌落的粘性状外关识别这类产生菌。 4.性能鉴定菌种性能测定包

11、括菌株的毒性试验和生产性能测定。菌株选育典型流程 出发菌株(砂土管或冷冻管) 小试 原种特性考擦斜面 或摇瓶培养24h 培养基优化 单孢子悬液 菌悬液 挑出高产菌株 诱变处理 - 摇瓶筛 处理前后计数 稀释涂平板 传种斜面 观察单菌落形态 挑选单菌落转种斜面 保藏菌株 对照组比较 摇瓶初筛 - 挑出高产斜面 3.2 自然选育自然选育是指在特定环境下长期处理某一微生物培养物,同时不断地移种传代,以达到积累和选择合适的自发突变(spontaneous mutation)体的古老的育种方法。 自发突变的频率较低,变异程度不大,所以,用该法培育新菌种的过程十分缓慢。后来发展了诱变育种、杂交育种、基因工

12、程等育种技术。 自然选育最为成功的例子是目前被广泛使用的卡介苗(BCG vaccine)。法国的卡尔密脱(Calmette)和介林(Guerin)把牛型的结核分枝杆菌接种在牛胆汁、甘油、马铃薯培养基上,连续传代培养230代,前后经历13年时间,终于在1923年获得显著减毒的结核杆菌-卡介苗。 自然选育的作用:自然选育在工业生产中可以达到纯化菌种,防止菌种衰退,稳定生产,提高产量的目的。3.2 诱变育种 诱变育种是利用物理或化学诱变剂处理均匀分散的微生物细胞群,促进其突变率大幅度提高,然后采用简便、快速和高效的筛选方法,从中挑选少数符合育种目的的突变株,以供生产实践或科学研究用。3.2.1诱变剂

13、及其诱发机理1. 物理诱变剂 物理诱变主要是采用辐射。如紫外线、X射线、射线、激光和快中子等都是常用的物理诱变剂。本节将主要讨论紫外线。 生物中核酸物质的最大紫外线吸收峰值在265nm波长处,该波长也是微生物的最敏感点。紫外线诱变机理是它会造成DNA链的断裂,或使DNA分子内或分子之间发生交联反应。交联是由二聚体引起的,二聚体可以在同一条链相邻的碱基之间产生,也可以是在二条链的碱基之间形成。它会引起DNA复制错误,正常的碱基无法配对,造成错义或缺失。嘧啶比嘌呤对紫外线敏感得多。嘧啶的光化产物主要是二聚体和水化物。 图 1. 嘧啶的紫外线光化产物 过量的紫外线照射会造成菌体丢失大段的DNA,或使

14、交联的DNA无法打开,不能进行复制和转录,从而引起菌体死亡。 在正常的微生物细胞中,紫外线造成的DNA损伤是可以得到及时修复的。若将受紫外线照射后的细胞立即暴露在可见光下,菌体的突变率和致死率均会下降,这就是光复活作用。光复活作用是因为微生物等生物的细胞内存在光复活酶(photoreactivating enzyme),即光裂合酶(photolyase)。光复活酶会识别胸腺嘧啶二聚体,并与之结合形成复合物,此时的光复活酶没有活性。可见光光能(300-500nm)可以激活光复活酶,使之打开二聚体,将DNA复原。与此同时,光复活酶也从复合物中释放出来,以便重新执行光复活功能。 图2 光复活作用修复

15、胸腺嘧啶二聚体的过程(PRE为光复活酶)一般微生物细胞内都具有光复活酶,所以,微生物紫外线诱变育种应在避光或红光条件下操作。但因为在高剂量紫外线诱变处理后,细胞的光复活主要是致死效应的回复,突变效应不回复,所以,有时也可以采用紫外线和可见光交替处理,以增加菌体的突变率;光复活的程度与可见光照射时间、强度和温度(45-50下光复活作用最强)等因素有关。细胞内还存在另一种修复体系,它不需要光激活,所以称为暗修复(dark repair)或切除修复作用(excision repair)。它可修复由紫外线、射线和烷化剂等对DNA造成的损伤。 暗修复体系有四种酶参与反应。首先由核酸内切酶切开二聚体的5末

16、端,形成3-OH和5-P的单链缺口,然后,核酸外切酶从5-P到3-OH方向切除二聚体,并扩大缺口,接着,DNA聚合酶以另一条互补链为模板,从原有链上暴露的3-OH 端起合成缺失片段,最后,由连接酶将新合成链的3-OH与原链的5-P相连接。光复活作用使胸腺嘧啶二聚体复原成两个胸腺嘧啶,暗修复则是将胸腺嘧啶二聚体切除。细胞中还存在另一种在并不改变胸腺嘧啶二聚体的情况下的修复系统,即重组修复(recombination repair)。重组修复必须在DNA进行复制的情况下进行,所以又称为复制后修复(postreplication repair)。 重组修复中DNA损伤并没有除去,当进行下一轮复制时,

17、留在母链上的损伤仍会给复制带来困难,还需要重组修复来弥补,直到损伤被切除修复消除。但是,随着复制的进行,若干代后,即使损伤未从母链中除去,而在后代的细胞群中也已被稀释,事实上消除了损伤的影响。 图3 重组修复过程 2. 化学诱变剂化学诱变剂的种类有许多,但具有高效诱变作用的并不多,常用的化学诱变剂根据其作用方式不同分为三种类型。(1)与核酸碱基化学反应的诱变剂。 此类型主要有烷化剂、亚硝酸和羟胺等。 烷化剂(alkylating agent) 带有一个或多个活性烷基,带一个活性烷基称单功能烷化剂,带二个或多个的分别称为双功能或多功能烷化剂。它们的烷基可转移至其它分子中电子密度高的位置,它们的诱

18、变作用是其与DNA中的碱基或磷酸作用。常见的烷化剂有硫酸二乙酯(EDS)、甲基磺酸乙酯(EMS)、N-甲基-N-硝基-N-亚硝基胍(NTG)、亚硝基甲基脲(NMU)、氮芥、乙烯亚胺和环氧乙酸等。甲基磺酸甲酯是单功能烷化剂,氮芥是双功能烷化剂。NTG和NMU因为有突出的诱变效果,所以被誉为“超诱变剂”。双功能烷化剂可引起DNA二条链交联,造成菌体死亡,所以其毒性比单功能烷化剂强。碱基中的鸟嘌呤最易受烷化剂作用,形成6-烷基鸟嘌呤,并与胸腺嘧啶错误配对,造成碱基转换。 胸腺嘧啶被烷基化后,可与鸟嘌呤错误配对,见图4。 图4 EMS 的烷基化造成的碱基转换胸腺嘧啶:thymine;胞嘧啶:cytos

19、ine 鸟嘌呤:guanine; 胞嘌呤:adenine 亚硝酸的作用主要是使碱基氧化脱氨基,如使腺嘌呤(A)、胞嘧啶(C)和鸟嘌呤(G)分别脱氨基成为次黄嘌呤(H)、尿嘧啶(U)和黄嘌呤(X)。复制时,次黄嘌呤、尿嘧啶和黄嘌呤分别与胞嘧啶(C)、腺嘌呤(A)和胞嘧啶(C)配对,见上图(上图为亚硝酸引起碱基氧化脱氨基效应:1.腺嘌呤氧化脱氨基成为次黄嘌呤,与胞嘧啶配对;2. 胞嘧啶氧化脱氨基成为尿嘧啶,与腺嘌呤配对;3. 鸟嘌呤氧化脱氨基成为黄嘌呤,仍与胞嘧啶配对,不能引起碱基转换)(2)碱基类似物 这些化合物有5-溴尿嘧啶(5-BU),5-氟尿嘧啶(5-FU)、8氮鸟嘌呤(8-NG)和2-氨

20、基嘌呤(2-AP)等。它们与碱基的结构类似,在DNA复制时,它们可以被错误地掺入DNA,引起诱变效应,所以说它们引起碱基置换的作用是间接的。(3)移码突变的诱变剂 移码突变是指由一种诱变剂引起DNA分子中的一个或少数几个核苷酸的插入或缺失,从而使该部位后面的全部遗传密码发生转录和翻译错误的一类突变。由移码突变产生的突变体称为移码突变体。吖啶类染料(原黄素、吖啶黄、吖啶橙及 -氨基吖啶等)和一系列称为ICR类的化合物(它们是一些由烷化剂与吖啶类化合物相结合的化合物)都是移码突变的有效诱变剂3.2.3 诱变育种方法中应注意的问题1.出发菌株的选择 用来育种处理的起始菌株或称为出发菌株,合适的出发菌

21、株就是通过育种能有效地提高目标产物产量的菌株。首先应考虑出发菌株是否具有特定生产性状的能力或潜力。出发菌株的来源主要有三方面:(1)自然界直接分离到的野生型菌株这些菌株的特点是它们的酶系统完整,染色体或DNA未损伤,但它们的生产性能通常很差(这正是它们能在大自然中生存的原因)。通过诱变育种,它们正突变(即产量或质量性状向好的方向改变)的可能性大。(2)经历过生产条件考验的菌株这些菌株已有一定的生产性状,对生产环境有较好的适应性,正突变的可能性也很大。3)已经历多次育种处理的菌株这些菌株的染色体已有较大的损伤,某些生理功能或酶系统有缺损,产量性状已经达到了一定水平。它们负突变(即产量或质量性状向

22、差的方向改变)的可能性很大,可以正突变的位点已经被利用了,继续诱变处理很可能导致产量下降甚至死亡。出发菌株最好已具备一些有利的性状,如生长速度快、营养要求低和产孢子早而多的菌株。一般可选择(1)或(2)类菌株,第(2)类较佳,因为已证明它可以向好的方向发展。4) 连续诱变选育过程中如何选择出发菌株由于突变株的产量只能逐步累加,一次性大幅度提高发酵水平不太容易。在选择出发菌株时,应挑选每代诱变处理后均有一些表型上改变的菌株,如发酵单位有一定程度的提高、形态上发生过一次变异或产生过回复突变的菌株等,以利于突变率的增加。灰黄霉素产生菌荨麻青霉D756诱变系谱菌株表型变异与产量递增的关系菌号诱变代数菌

23、落大小/cm菌落表面结构菌落颜色可溶性色素变株效价提高454111.3平滑疏松龟背灰绿赭石10071046100.8平滑紧密白火泥棕2011B53110.6平滑紧密白海螺橙2642C04自然分离后0.5平滑紧密白淡可可棕3547D756130.4平滑紧密白鱼鳃红6911头孢菌素C产生菌C20诱变系谱菌株表型变异与产量递增关系菌株编号抗生素产量/%表型特征菌落直径基质菌丝颜色其他C-1100组织松,生长速度快C-2 UV213组织紧密,生长速度较慢C-3 NM548乳白生长速度快C-4 X射线829811.5柠檬黄菌落表面不规则纹密集C-7112078柠檬黄沉没培养形成菌团C-8 UV16106

24、8柠檬黄菌苔变厚,纹变疏C-15 NTG263045鹅黄菌落边缘不规则,生长较慢C-17 EMS30284.55.2鹅黄(边缘柠檬黄)菌苔稍增厚C-19 NS322389乳黄菌苔厚,边缘规则,放射纹路C-20 EMS400089粉玉色菌苔扁薄,边齐,放射纹密2. 出发菌株的纯化确定诱变出发菌株后,就要进行纯化。因为微生物容易发生变异和染菌。一步丝状菌的野生菌株多数为异核体;产生菌在不断移代过程中,菌丝间接触、吻合后,易产生异核体、部分结合子、杂合二倍体及自然突变产生变株等。这些都会造成细胞内遗传物质的异质化,使遗传性状不稳定。 划线分离法和稀释分离法纯化。3. 单孢子(或单细胞)菌悬液的制备在

25、诱变育种中,所处理的细胞必须是单孢子、均匀的菌悬状态。这是因为,一方面分散状态的细胞可以均匀的接触诱变剂,另一方面又避免长出不纯菌落,给后续的筛选工作造成困难。1)供试菌株的孢子和菌体要年轻、健壮 供试细胞要新培养的,细胞生理活性方面既要同步,又要处在最旺盛的对数期,这样突变率高,重现性好。一般要求菌体处于对数生长期; 对产孢子或芽孢的微生物最好采用成熟、新鲜的孢子或芽孢,制备菌悬液时,采用分散法,使细菌或孢子团块在培养液或悬浮液中充分分散,力求90以上未单孢子,除去菌丝片断,因为一般菌丝是多核的。霉菌孢子悬液浓度:106/ml; 放线菌孢子悬液浓度:106 107 /ml; 孢子和细菌数用平

26、板计数、血球计数器计数、光密度法测定。2)单孢子(或单细胞)菌悬液的制备方法 细菌预培养及菌悬液的制备:细菌经2024 h培养的新鲜斜面,移接到盛有基本培养基的三角瓶中,于3537 振荡培养到对数期,再于6 培养1h,使之同步生长,然后加入一定浓度的嘧啶、嘌呤或酵母膏(为加速DNA复制提供营养而增加变异率),继续振荡培养2060min。置于低温(约2 )10 min,离心洗涤,用冷生理盐水或缓冲液制备菌悬液,放在盛有玻璃珠的三角瓶内振荡10 min,令其分散,用脱脂棉花或滤纸过滤。通过菌体计数,调整菌悬液的浓度供诱变处理。 孢子菌悬液的制备: 如果是产孢子的菌类进行诱变,处理的材料是孢子,而不

27、是菌丝,因为孢子一般是单核的(如青霉和黑曲霉),菌丝是多核的。孢子是处于休眠不活跃状态的细胞,在试验中应尽量采用成熟而新鲜的孢子,并且置于液体培养基中振荡培养到孢子刚刚萌发,即芽长相当孢子直径0.51倍。离心洗涤,加入生理盐水或缓冲液,振荡打碎孢子团块,以脱脂棉花或G3-G5玻璃过滤器过滤。用血球计数法进行孢子计数,调整菌体浓度,供诱变处理。 真菌孢子对诱变剂比较敏感,不一定都要培养萌芽,可以直接用斜面孢子诱变处理。对某些不产孢子的真菌,可直接采用年幼的菌丝体进行诱变处理。有三种方法:第一,菌丝尖端法。取灭菌后的玻璃盖片或玻璃纸,紧贴于平皿的营养琼脂平板上,其上滴上数滴培养基,接上菌丝,培养后

28、菌丝生长延伸到盖片以外的培养基上,揭去盖片及其上的菌丝,使盖片周围部分尖端菌丝断裂而留在平皿培养基上,然后对这些菌丝进行诱变处理;第二,处理单菌落周围尖端菌丝。通过自然分离,平皿上挑选数个单独生长的菌落,利用紫外线对菌落四周延伸的菌丝尖端进行照射或加入杀菌率低的一定浓度化学诱变剂处理。培养一定时间,经过繁殖使突变的遗传性状统一、稳定,挑取顶部尖端一小段菌丝于斜面,培养后进一步摇瓶筛选;第三,混合处理法。常用于化学诱变剂,取培养后年幼的菌丝体,用玻璃匀桨、过滤,取小段菌丝的菌悬液进行处理。利用孢子进行诱变处理的优点是能使分散状态细胞均匀地接触诱变剂,更重要的是它尽可能地避免了出现表型延迟现象。所

29、谓的表型延迟(phenotypic lag)就是指某一突变在DNA复制和细胞分裂后,才在细胞表型上显示出来,造成不纯的菌落。表型延迟现象的出现是因为对数期细胞往往是多核的,很可能一个核发生突变,而另一个核未突变,若突变性状是隐性的,在当代并不表现出来,在筛选时就会被淘汰;若突变性状是显性的,那么,在当代就表现出来,但在进一步传代后,就会出现分离现象,造成生产性状衰退。所以应尽可能选择孢子或单倍体的细胞作为诱变对象。另外,还有一种生理性延迟现象,就是虽然菌体发生了突变,并且突变基因由杂合状态变成了纯合状态,但仍不表现出突变性状。这可以用营养缺陷型来说明。 一个发生营养缺陷型突变的菌株,产某种酶的

30、基因已发生突变,但是由于突变前菌体内所含的酶系仍然存在,仍具有野生型表型。只有通过数次细胞分裂,细胞内正常的酶得以稀释或被分解,营养缺陷型突变的性状才会表现出来。4.诱变剂及诱变剂量1)诱变剂选择:诱变剂主要对DNA分子上基因的某一位点发生作用。如紫外线的作用是使二个嘧啶之间聚合,形成嘧啶二聚体;亚硝酸的作用点主要在嘌呤和嘧啶碱基上;5-氟尿嘧啶、5-溴尿嘧啶的作用主要在复制过程中取代DNA分子上相同结构的碱基成分。根据诱变剂作用机制,再结合菌种特性来考虑选择哪种诱变剂进行诱变。 灰黄霉素野生菌使用紫外线和氯化锂,取得惊人诱变效果;头孢菌素C产生菌有效的诱变剂是紫外线、氯化锂、甲基磺酸已酯;博

31、莱霉素、四环素族产生菌常用一些具有氨基、硝基、亚硝基还原性质的亚硝酸、羟胺、氯化锂等诱变剂,突变率较高;青霉素生产菌以亚硝基胍、氮芥、乙烯亚胺等烷化剂更为适合。2)根据菌株特性和遗传稳定性来选择诱变剂 对遗传稳定的出发菌株,最好采用以前未使用过的、突变谱较宽的、诱变率高的强诱变剂进行复合处理,使DNA结构发生严重损伤,造成大的变异,然后再采用一些作用较缓的诱变剂处理; 对遗传性不稳定的出发菌株,它们的遗传背景复杂,为了提高这类菌株的产量,常采取的选育路线:首先进行自然分离,划分菌落类型,从中选择效价高的、性能好的一类菌落作为诱变处理的出发菌株,然后采用温和诱变剂或对该类菌在诱变史上曾经是有效的

32、诱变剂进行继续处理,使DNA结构发生微小突变,从中筛选突变体。并结合自然分离和环境条件的改变,使有效的菌落类型不断增加,成为正常型菌落。3)参考出发菌株原有的诱变系谱选择诱变剂 诱变之前要考查出发菌株的诱变系谱,详细分析、总结规律性。 如土霉素选育中,最初用紫外线对龟裂型菌落进行照射,出现产量较高的梅花型菌落,说明紫外线诱变效果较好,但将钝化后的梅花型菌株继续使用紫外线处理时,诱变效果大不如以前了。因而改用氯化锂,结果又从梅花型菌落中出现产量更高的颗粒型菌落。继续用氯化锂,结果又从梅花型菌落中出现产量更高的颗粒型菌落。继续用氯化锂诱变,使颗粒状菌落数不断增加,通过自然分离,颗粒型菌落占了优势,

33、并上升为正常型菌落,土霉素产量不断提高。为了成功地选育具有某种特性的生产菌种,就要选择一种最佳的诱变剂。对此,事先需要做预备实验,可采用生产能力分类法了直接比较其效果。通常做法是:取几种诱变剂,各取不同剂量做一系列诱变试验,挑选处理后的菌落上千个,进行生产能力的测定,作出生产能力分布状况。然后分别统计它们的正突变株、负突变株和稳定株的频率。4)诱变剂量的选择对一个菌株来说,不仅要选择一个有效的诱变因子,还有确定一个最适的剂量。实际诱变处理中如何控制剂量大小,化学诱变剂和物理诱变剂不一样。化学诱变剂主要调节浓度、处理时间、处理条件(温度、pH)。物理诱变剂主要控制照射距离、时间和照射过程中的条件

34、,以达到最佳的诱变效果。仅采用诱变剂的理化指标控制诱变剂的用量常会造成偏差,不利于重复操作。 例如,同样功率的紫外线照射诱变效应还受到紫外灯质量及其预热时间、灯与被照射物的距离、照射时间、菌悬液的浓度、厚度及其均匀程度等诸多因素的影响。另外,不同种类和不同生长阶段的微生物对诱变剂的敏感程度不同,所以在诱变处理前,一般应预先做诱变剂用量对菌体死亡数量的致死曲线,选择合适的处理剂量。致死率表示诱变剂造成菌悬液中死亡菌体数占菌体总数的比率。要确定一个合适的剂量,常常需要经过多次试验。就一般微生物而言,突变率随剂量的增大而增高,但达到一定剂量后,再加大剂量反而会使突变率下降。 对于诱变剂的具体用量有不

35、同的看法。有人认为应采用高剂量,就是造成菌体致死率在90-99.9%时的剂量是合适的,这样能获得较高的正突变率,并且淘汰了大部分菌体,减轻了筛选工作的负担。许多人倾向于采用低剂量(致死率在70%-80%),甚至更低剂量(致死率在30-70%),他们认为低剂量处理能提高正突变率,而负突变较多地出现在偏高的剂量中。5. 诱变剂的处理方式 诱变育种中还常采取诱变剂复合处理,使它们产生协同效应。复合处理可以将两种或多种诱变剂分先后或同时使用,也可用同一诱变剂重复使用。因为每种诱变剂有各自的作用方式,引起的变异有局限性,复合处理则可扩大突变的位点范围,使获得正突变菌株的可能性增大,因此,诱变剂复合处理的

36、效果往往好于单独处理. 单一诱变剂处理可以减少遗传背景复杂化、菌落类型分化过多的缺点,使筛选工作简单化。1)不同诱变剂交替处理 通常以物理和化学诱变剂交替处理效果好。 效价的提高是由多基因作用的结果,因此采用多种不同机制的诱变剂交替使用,可以动摇多种基因的稳定性,造成各种基因功能重新调整而生产多位点的突变类型,提高变异率。交替处理时,诱变剂量适中或偏低。2)同一种诱变剂连续重复处理 经过一种诱变剂处理的菌悬液,培养数小时后(细菌、酵母)使细胞分裂12代,接着再处理,有时还可反复多次,最后进行分离筛选。诱变能力强、对基因作用较为广谱的诱变剂可连续重复使用,有益于突变率的提高。但单因子连续使用的代

37、数过多,会出现钝化现象。3)紫外线光复活交替处理 经紫外线照射后的菌体或菌悬液,暴露在日光中一定时间,接着用剂量更大的紫外线继续照射,然后再让其光照复活,经多次紫外线照射和光照复活交替,可以增加变异率,提高变异幅度。4)诱变剂处理时间与诱变效应的关系 在头孢菌素C产生菌选育中用甲基磺酸已酯低浓度、长时间处理与高浓度、短时间处理的诱变效应是不同的。 EMS处理条件死亡率()产量正突变株出现频率()产量提高幅度()0.1mol/L 24h98.7554.1150.00.2mol/L 4h98.010.0114.90.4mol/L 2h95.9718.5115.0复合因子处理中,为了提高诱变效果,在

38、具体使用时,要注意诱变剂的协同效应,先用弱诱变因子,后用强诱变因子处理往往具有协同效应,反之,则使变异率下降,处理之前要根据不同菌种做预备试验或参考前人的经验来决定。诱变剂复合处理及其协同效应菌种单独处理复合处理 诱变剂突变率(%)诱变剂突变率(%)土曲霉紫外线X射线 21.319.7紫外线+ X射线42.8土曲霉氮芥(0.1%)紫外线不明显4.7紫外线+氮芥11.0链霉菌紫外线射线31.035.0紫外线+射线43.6金色链霉菌(2U-84)二乙烯三胺硫酸二乙酯紫外线6.061.7812.5紫外线+二乙烯三胺紫外线+硫酸二乙酯26.635.86灰色链霉菌(JIC-1)紫外线 9.8紫外线+可见

39、光照射1次紫外线+可见光照射6次9.716.6诱变育种中,诱变处理的方式有多种,这可根据诱变剂性质和菌种情况决定,常用的有下面4种方式:1.直接处理方式:将菌悬液用物理、化学因子处理,然后分离。直接处理是最常用的方式。2.生长过程处理:适用于诱变作用强的而杀菌率低的诱变剂,或在分裂过程中只对DNA起作用的诱变剂,如NTG、LiCl、秋水仙碱等。具体做法:首先将诱变剂加入到培养基中,混匀,到入平皿制成平板,将菌悬液分离其上,培养,生长过程中诱发菌体突变;3.另一种方式,先把培养基制成平板,将一定浓度的诱变剂和菌体加入平板,涂抹均匀,培养,生长过程中诱发突变。对那些价格昂贵的诱变剂更适合后一种方式

40、;4.第四种方式是采用摇瓶振荡培养处理,即在摇瓶培养基中加入一定量的诱变剂。菌体随着振荡培养,不断地和诱变剂接触,它们之间的作用远比平板生长过程处理充分得多,所有诱变剂浓度不宜高。为达到诱变目的,诱变剂可以可以分次加入。对某些不溶于水诱变剂,要加表面活性剂。六、影响突变率的因素 突变率不仅与菌种的遗传特性、生理性状有关,而且其表达还受细胞所处环境影响1)菌种遗传特性、生理性状不同 各种菌种因遗传特性不同,对诱变剂敏感性不一样,菌种的生理状态对突变率影响较大,有的诱变剂仅使复制时期的DNA发生改变,对静止或休眠细胞并不起作用,如5-溴尿嘧啶等碱基类似物就属于这一类。而紫外线、电离辐射、烷化剂、亚

41、硝酸等诱变剂不仅对分裂的细胞有效,而且对静止状态的孢子或细胞,甚至对离体DNA也能引起基因突变。2)菌体细胞壁结构 菌体细胞壁结构也会影响诱变效果。丝状菌孢子壁的厚度及表面的蜡质会阻碍诱变剂渗入细胞,减弱与DNA的作用。 如小单孢菌的孢子壁很厚,多年来诱变育种工作进展慢,成效小,有人采用比常规浓度高10倍的诱变剂量对萌发的孢子进行处理,效果会好一些。 有的微生物细胞壁含有蜡质,常用一定浓度的洗衣粉、脂肪酶或表面活性剂处理,除去蜡质,诱变剂则能正常进入细胞,提高诱变效果。3)环境条件的影响1、诱变前预培养和诱变后培养 出发菌株不管在诱变前或诱变后进行培养,在营养丰富的培养基中出现变株的数量总是比

42、营养贫乏的培养基中多。一个菌株在诱变剂处理前,通常要进行预培养,特别是细菌和酵母菌。在预培养基中加入一些咖啡因、蛋白胨、酵母膏、嘌呤等物质,能显著提高突变频率。反之,如果在培养基中加入氯霉素、胱氨酸等还原性物质(保护细胞作用),会使突变率下降。后者对电离辐射处理的微生物影响尤为明显。 后培养通常是将诱变处理后的菌体转移到适宜的培养条件下,培养几小时,让突变细胞繁殖几代,通过传代过程遗传性状分离作用,使突变后的遗传性状逐渐趋向稳定,形成一个纯的变异菌株。后培养对化学诱变剂处理和紫外线照射后的菌体突变率影响较大,对电离辐射处理的影响不明显。诱变处理后发生的突变,通过修复、繁殖,即DNA的复制,才能

43、形成一个稳定突变体。后培养的另一个重要作用,根据突变体表型延迟现象,DNA的损伤通过修复或成原养型或成突变体,但它们遗传性状均已稳定,表型都得到充分表达。用于后培养的培养基,其营养成分对突变体的形成和繁殖,产生直接的影响。一般培养基加入足量的酪素水解物、酵母膏等含各种氨基酸、生长因子和ATP的营养物质,有利于突变体重新调节代谢,以维持其代谢平衡所需的能量和物质,特别对高产突变的但平衡严重失调的菌体进行修饰,可以提高突变率和增加变异幅度。2、温度、pH、氧气等外界条件对诱变效应的影响温度的影响是随着菌种特性和诱变剂种类不同而异。化学诱变因子的反应速度在一定范围内随着温度的提高而加速。化学诱变剂与

44、细胞内的遗传物质作用时,需要在最适的、稳定pH值范围才表现出良好的诱变效应。某些诱变剂在不同pH值下会形成各种分解产物,如亚硝基胍,在pH6.0时可分解成亚硝酸,在pH8.0以上,会形成重氮甲烷,因而产生不同的诱变效应。 一些辐射因子和紫外线的诱变效应与供氧有密切的关系,如X射线辐射大肠杆菌时,在相同的 剂量条件下,供氧充足时,与DNA作用剧烈,损伤力大,反之则损伤小。为此,用于辐射的菌悬液液层薄不宜厚,或尽可能采用搅拌提供氧气。3、平皿密度效应 诱变处理后的菌悬液分离在平皿上的密度要适中,不能过密。实验证明,随着加入到平皿中原养型菌数的增加,营养缺陷型的回复突变体机率将减少。密度过大,还会影

45、响突变体的检出。诱变具体方1)紫外线诱变的步骤与方法(1) 出发菌株,把细菌斜面培养到对数期或放线菌培养到孢子成熟。(2) 前培养,对细菌类 以肉汤为主,适量加入核酸类物质或酵母膏等制成营养丰富的培养基,同时还可以加入修复的物质,如咖啡碱或异烟阱等。将菌体培养到最佳生理状态(对数期),约1624h;放线菌培养到大部分孢子萌发。(3)制备菌悬液,离心除去培养基,用生理盐水制备菌悬液,加入玻璃珠振荡分散,以无菌滤纸或脱脂棉过滤,形成单细胞,分散度9095%。菌悬液浓度:细菌约1108/ml,放线菌、霉菌106 107 /ml。(4)紫外线照射,取以上制备好的菌悬液3ml于直径7cm的培养皿中(直径

46、9cm的培养皿,加56ml)。紫外灯打开预热20min,以稳定光波。将盛有菌悬液的平皿放到磁力搅拌器上,离灯管一定距离,打开皿盖,暴露紫外光下照射一定时间,边搅拌边照射,力求使细胞均匀吸收紫外线光波。以上照射过程必须在备有黄光或红光的暗室内进行,以免光修复。经过紫外线诱变后的菌体(特别是细菌、放线菌)转入到无菌试管内,并立即浸入冰水中12 h,在低温条件下,细胞内参与对突变体修复的各种酶类活性受到抑制,使修复难以进行,有利于提高突变率。(5)后培养,根据延迟现象的原理,照射完毕的菌悬液加入到适合于正突变体增殖的培养基中,在适宜稳定下培养1.52h。有些微生物在增殖培养基中加入适量的酪素水解物、

47、色氨酸或异烟肼等物质,可以抑制修复,有利于突变体繁殖和减少细胞悬液在贮存过程中的死亡,能明显提高突变率。(6)稀释涂皿,后培养结束后,从中取一定量培养物,作不同稀释度,涂皿,并且以未经紫外线照射过的菌悬液作对照,培养后,挑取菌落,以待筛选。2)NTG诱变方法: NTG为黄色结晶状物质,性质不稳定,遇光易分解,放出NO, 颜色由黄色变为绿色,诱变效应降低。须保存在棕色瓶中,并在避光、干燥、低温条件下储存。NTG不溶于水,须加丙酮或甲酰胺溶解。 NTG有超诱变剂之称,处理细菌、放线菌等微生物时,不经淘汰,就可以直接达到10以上的营养缺陷型突变株,而一般突变剂处理只能获得百分之几至千分之几。NTG还

48、能使多基因并发突变,在复制叉附近一个基因突变能诱发邻近位置的基因连续连锁突变。 NTG在水溶剂中随着不同的pH将产生不同的分解产物,从而影响诱变效应。通常在pH6.0的条件下进行诱变处理。NTG诱变处理方法:取新鲜的斜面,用一定pH质的磷酸缓冲液或Tris缓冲液洗下细菌做成菌悬液;如果采用细菌细胞或丝状菌孢子(真菌或放线菌)须进行前培养,可用有关培养基代替以上缓冲液,孢子培养时间控制在大部分孢子处在萌动阶段,经离心、洗涤、则可用缓冲液制成悬液,浓度控制在106107/ml;配制NTG母液:由于NTG不溶于水,配制需加助溶剂少许丙酮或甲酰胺溶解,然后加缓冲溶液,其比例为9:1(缓冲液9 ml:N

49、TG丙酮液1 ml),一般NTG母液浓度配制成1mg/ml。使用时取母液0.2ml,加菌悬液1.8 ml,最后NTG浓度为100g/ml。一般处理浓度随菌种不同而异,通常细菌为100-1000g/ml,而放线菌、真菌孢子为1000-3000g/ml。将以上菌悬液和NTG溶液盛于一试管内,置该菌生长适宜的温度下保温(细菌3035、真菌2528、放线菌3032)处理若干时间,一般细菌为2060min,孢子90120min(可适当降低处理浓度,增加处理时间)。终止反应:用冷的生理盐水稀释到50倍以下或在低温下进行离心洗涤,除去药液,加无菌水使沉淀悬浮液并作成一定稀释度,分离于平皿。如果是细菌,把后培

50、养基按一定浓度加入到菌体沉淀物中,振荡培养1.52h,经23此细胞分裂,把表型稳定的突变细胞培养液进行稀释,分离到培养皿上。 处理完毕后,马上把接触过NTG的器皿用NaOH或Na2S2O3浸泡处理。 经后培养的培养液,除部分进行平板分离外,剩余的培养液可以加入适量的药物,保存于冰箱内数天。把经过NTG处理后的大肠杆菌培养液,用50甘油水溶液加入1/3容积(最终浓度为12.5%)于-40、-80保存。在以后数天内随时可取出融化,稀释分离,突变体死亡很少。如果要把培养液直接置冰箱保存,通过试验确定一种适合低温保存的培养基,使它们在保存期间总菌数的死亡率和正突变体的死亡率都降低到最小值。 无论是用辐

51、射线处理,还是用化学诱变剂处理后的菌悬液或后培养液,浸在冰水浴中23h,试验的重复性很好。认为在大肠杆菌、枯草杆菌和放线菌等可以采取这一措施来提高诱变效果。 NTG是一种强烈的致癌物质,操作时要带橡皮手套,穿工作服,带口罩,用称量瓶称量,最好在通风橱中进行。凡接触过NTG的器皿必须及时、单独处理,例如用自来水大量冲洗或用12mol/L的NaOH或2Na2S2O3的浸泡过夜,洗净。 3. 7 菌种筛选方法所有的微生物育种工作都离不开菌种筛选。尤其是在诱变育种工作中,筛选是最为艰难的也是最为重要的步骤。经诱变处理后,突变细胞只占存活细胞的百分之几,而能使生产状况提高的细胞又只是突变细胞中的0.05

52、0 .2。要在大量的细胞中寻找真正需要的细胞,就象是大海捞针,工作量很大。简洁而有效的筛选方法无疑是育种工作成功的关键。在提高筛选品质方面,由于过去对菌体生理了解不够,只能随机筛选(random selection),大量筛选无特定标记的突变株,因此筛选效率不佳;其后由菌株的生理研究,以及由实际研发的经验,发展出合理定向筛选( rational selection )技术。菌种筛选方案在实际工作中,为了提高筛选效率,往往将筛选工作分为初筛和复筛两步进行。初筛的目的是删去明确不符合要求的大部分菌株,把生产性状类似的菌株尽量保留下来,使优良菌种不致于漏网。复筛的目的是确认符合生产要求的菌株,应精确

53、测定每个菌株的生产指标。筛选方案:第三轮、第四轮(操作同上)初筛和复筛工作可以连续进行多轮,直到获得较好的菌株为止。采用这种筛选方案,不仅能以较少的工作量获得良好的效果,而且,还可使某些眼前产量虽不很高,但有发展前途的优良菌株不致于落选。筛选获得的优良菌株还将进一步做工业生产试验,考察它们对工艺条件和原料等的适应性及遗传稳定性。3. 8 抗性筛选抗性突变株的筛选相对比较容易,只要有106频率的突变体存在,就容易筛选出来。抗性突变株的筛选常用的有一次性筛选法和阶梯性筛选法两种手段。1.一次性筛选法 一次性筛选法就是指在对出发菌株完全致死的环境中,一次性筛选出少量抗性变异株。 抗噬菌体菌株常用此方

54、法筛选。将对噬菌体敏感的出发菌株经变异处理后的菌悬液大量接入含有噬菌体的培养液中,为了保证敏感菌不能存活,可使噬菌体数大于菌体细胞数。此时出发菌株全部死亡,只有变异产生的抗噬菌体突变株能在这样的环境中不被裂解而继续生长繁殖。通过平板分离即可得到纯的抗性变异株。 耐高温菌株法筛选:将处理过的菌悬液在一定高温下处理一段时间后再分离。对此温度敏感的细胞被大量杀死,残存的细胞则对高温有较好的耐受性。 耐高温菌株在工业发酵中的应用意义在于它可以节约冷却水的用量,尤其是在夏季,并能减少染菌的机会。耐高温菌株所产生酶的热稳定性较高,适用于一些特殊的工艺过程。耐高浓度酒精的酵母菌的酒精发酵能力较高,也适宜提高

55、发酵醪浓度,提高醪液酒精浓度。 而耐高渗透压的酵母菌株具有积累甘油的性能,可用于甘油发酵。耐高酒精度、高渗透压的菌株也可分别在高浓度酒精或加蔗糖等造成的高渗环境下一次性筛选获得。2.阶梯性筛选法药物抗性即抗药性突变株可在培养基中加入一定量的药物或对菌体生长有抑制作用的代谢物结构类似物来筛选,大量细胞中少数抗性菌在这种培养基平板上能长出菌落。但是在相当多的情况下,无法知道微生物究竟能耐受多少高浓度的药物,这时,药物抗性突变株的筛选需要应用阶梯性筛选法。因为药物抗性常受多位点基因的控制,所以药物的抗性变异也是逐步发展的,时间上是渐进的,先是可以抗较低浓度的药物,而对高浓度药物敏感,经“驯化”或诱变

56、处理后,可能成为抗较高浓度药物的突变株。阶梯筛选法由梯度平板或纸片扩散在培养皿的空间中造成药物的浓度梯度,可以筛选到耐药浓度不等的抗性变异菌株,使暂时耐药性不高,但有发展前途的菌株不致于被遗漏。阶梯性筛选法较适合于药物抗性菌株的筛选,特别是在暂时无法确定微生物可以接受的药物浓度情况下。(1)梯度平板法(Gradient plate) 先将10ml左右的一般固体培养基倒入培养皿中,将皿底斜放,使培养基凝结成斜面,然后将皿底放平,再倒入7-10ml含适当浓度的药物的培养基,凝固后放置过夜。由于药物的扩散,上层培养基越薄的部位,其药物浓度越稀,造成一由稀到浓的药物浓度渐增的梯度。再将菌液涂布在梯度平

57、板上,药物低浓度区域菌落密度大,大都为敏感菌,药物高浓度区域菌落稀疏甚至不长,浓度越高的区域里长出的菌抗性越强。在同一个平板上可以得到耐药浓度不等的抗性变异菌株。如果菌体对药物有个耐受临界浓度,则会形成的明显界线。梯度平板法也常用于抗代谢拮抗物突变株的筛选,以提高相应代谢产物的产量。如异烟肼是吡哆醇的代谢拮抗物,两者的分子结构类似。根据微生物产生抗药性原理,异烟肼抗性突变有可能是产生了分解异烟肼的酶类,也有可能通过合成更高浓度的吡哆醇来克服异烟肼的竞争性抑制。实验证明多数菌株是发生了后一性质的变异才获得抗性的。这样,通过梯度培养法就可以达到定向培育生产吡哆醇的高产菌株。 图 吡哆醇与代谢拮抗物

58、异烟肼的分子结构表 梯度培养法培育若干代谢产物的生产菌 代谢产物生产菌代谢拮抗物肌苷肌苷腺嘌呤烟碱酸色氨酸甲硫氨酸酪氨酸亮氨酸吡咯叠氮短小芽孢杆菌棒杆菌鼠伤寒沙门氏杆菌衣藻伤寒沙门氏杆菌大肠杆菌大肠杆菌伤寒沙门氏杆菌金色假单胞菌8-氮鸟嘌呤6-巯鸟嘌呤2,6-二氨基嘌呤3-乙酰吡啶6-甲基色氨酸乙硫氨酸对氟苯丙氨酸三氯-DL-亮氨酸6-氟色氨酸阶梯性筛选法也有一定的缺点,它们只有在抑制区域才能挑选抗性菌,而低浓度区域面积较大,优良的抗性突变株若被分散在低浓度区域或远离纸片的区域,则可能没有被检出,因此,漏检的几率较大。(2) 纸片扩散法 纸片扩散法与梯度平板法的原理类似,用打孔器将较厚的滤纸打

59、成小圆片,并使纸片吸收一定浓度的药物,经干燥或不经干燥,放入涂布了菌悬液的平板上,一般9厘米的培养皿中等距放置三片为宜。经培养后观察围绕纸片的抑菌圈,抑菌圈内出现的可能就是抗性菌。3. 9 推理选育 (Rational Selection)抗生素产生菌的推理选育是建立在抗生素生物合成机制已知或较清楚的基础上按需要定向选育的一种方法。近几年研究较多,应用较广,成效显著。就一些抗生素而言,经过多年的研究,其代谢机理已较清楚。实践证明,推理选育在抗生素育种上的应用其效果远比传统的随机筛选优越得多,只需适量筛选,即可达到所期望的目的。替考拉宁产生菌TA2-2组分高含量菌种的推理选育替考拉宁(teico

60、planin)系替考游动放线菌(Acti-noplanesteichomyceticus)发酵产生的一糖肽类抗生素, 是5个化学结构十分相似化合物(TA2-1,TA2-2,TA2-3,TA2-4,TA2-5)的混合物。5个组分的差异仅在于酰基侧链的不同。5个组分中TA2-2为主要有效成份。L-缬氨酸是TA2-2组分的酰基侧链的生物合成前体。在L-缬氨酸代谢途径中,L-缬氨酸是该分枝代谢途径的第一个酶乙酰乙酸合酶的反馈抑制剂。因此,如果能够解除反馈抑制,就能增加L-缬氨酸的浓度,有利于TA2-2组分的生物合成。缬氨酸氧肟酸(valinehydroxamate,VH)为L-缬氨酸的结构类似物,如果能够诱变得到缬氨酸氧肟酸的抗性突变株,就有可能选育出TA2-2组分含量高的替考拉宁高产菌株。替考拉宁化学结构

- 温馨提示:

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。

2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。

3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。

4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。

5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。

6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。

7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。