湖南省麓山国际实验学校人教版高中历史必修一练习:第3课 从汉到元政治制度的演变 Word版含答案

湖南省麓山国际实验学校人教版高中历史必修一练习:第3课 从汉到元政治制度的演变 Word版含答案

《湖南省麓山国际实验学校人教版高中历史必修一练习:第3课 从汉到元政治制度的演变 Word版含答案》由会员分享,可在线阅读,更多相关《湖南省麓山国际实验学校人教版高中历史必修一练习:第3课 从汉到元政治制度的演变 Word版含答案(8页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

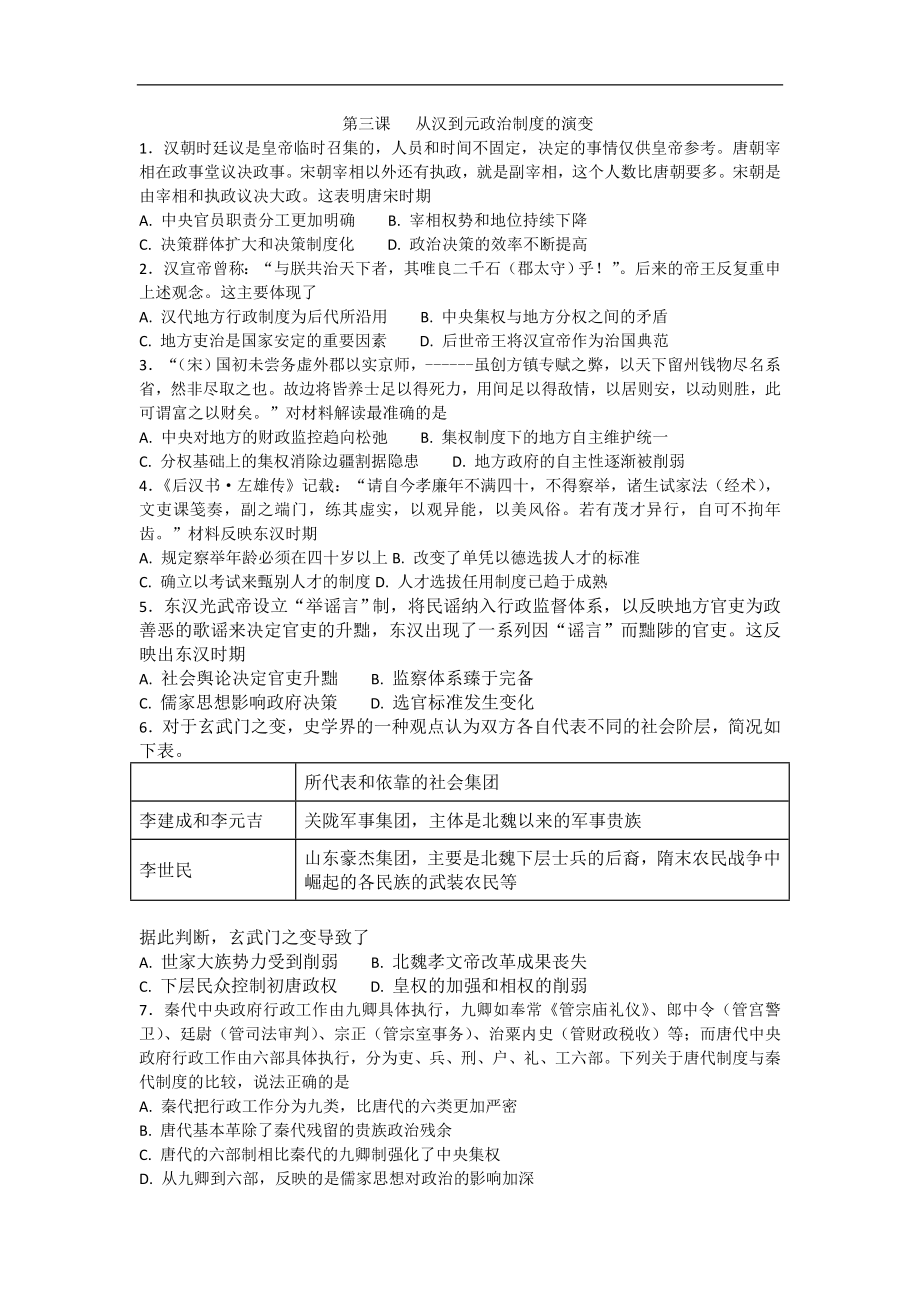

1、 第三课 从汉到元政治制度的演变1汉朝时廷议是皇帝临时召集的,人员和时间不固定,决定的事情仅供皇帝参考。唐朝宰相在政事堂议决政事。宋朝宰相以外还有执政,就是副宰相,这个人数比唐朝要多。宋朝是由宰相和执政议决大政。这表明唐宋时期A. 中央官员职责分工更加明确 B. 宰相权势和地位持续下降C. 决策群体扩大和决策制度化 D. 政治决策的效率不断提高2汉宣帝曾称:“与朕共治天下者,其唯良二千石(郡太守)乎!”。后来的帝王反复重申上述观念。这主要体现了A. 汉代地方行政制度为后代所沿用 B. 中央集权与地方分权之间的矛盾C. 地方吏治是国家安定的重要因素 D. 后世帝王将汉宣帝作为治国典范3“(宋)国

2、初未尝务虚外郡以实京师,-虽创方镇专赋之弊,以天下留州钱物尽名系省,然非尽取之也。故边将皆养士足以得死力,用间足以得敌情,以居则安,以动则胜,此可谓富之以财矣。”对材料解读最准确的是A. 中央对地方的财政监控趋向松弛 B. 集权制度下的地方自主维护统一C. 分权基础上的集权消除边疆割据隐患 D. 地方政府的自主性逐渐被削弱4后汉书左雄传记载:“请自今孝廉年不满四十,不得察举,诸生试家法(经术),文吏课笺奏,副之端门,练其虚实,以观异能,以美风俗。若有茂才异行,自可不拘年齿。”材料反映东汉时期A. 规定察举年龄必须在四十岁以上B. 改变了单凭以德选拔人才的标准C. 确立以考试来甄别人才的制度D.

3、 人才选拔任用制度已趋于成熟5东汉光武帝设立“举谣言”制,将民谣纳入行政监督体系,以反映地方官吏为政善恶的歌谣来决定官吏的升黜,东汉出现了一系列因“谣言”而黜陟的官吏。这反映出东汉时期A. 社会舆论决定官吏升黜 B. 监察体系臻于完备C. 儒家思想影响政府决策 D. 选官标准发生变化6对于玄武门之变,史学界的一种观点认为双方各自代表不同的社会阶层,简况如下表。所代表和依靠的社会集团李建成和李元吉关陇军事集团,主体是北魏以来的军事贵族李世民山东豪杰集团,主要是北魏下层士兵的后裔,隋末农民战争中崛起的各民族的武装农民等据此判断,玄武门之变导致了A. 世家大族势力受到削弱 B. 北魏孝文帝改革成果丧

4、失C. 下层民众控制初唐政权 D. 皇权的加强和相权的削弱7秦代中央政府行政工作由九卿具体执行,九卿如奉常管宗庙礼仪、郎中令(管宫警卫)、廷尉(管司法审判)、宗正(管宗室事务)、治粟内史(管财政税收)等;而唐代中央政府行政工作由六部具体执行,分为吏、兵、刑、户、礼、工六部。下列关于唐代制度与秦代制度的比较,说法正确的是A. 秦代把行政工作分为九类,比唐代的六类更加严密B. 唐代基本革除了秦代残留的贵族政治残余C. 唐代的六部制相比秦代的九卿制强化了中央集权D. 从九卿到六部,反映的是儒家思想对政治的影响加深8元朝在西南少数民族地区设立宣慰司、土知府等级各极政府机关,任用当地少数民族首领担任土司

5、长官;明清时期在西南地区陆续撤销土司,改由有一定任期、期满调任的流官治理。这一变化A. 扩大了地方权力 B. 降低了地方的行政效率C. 加强了中央集权 D. 导致地方政策变更频繁9汉代的监察机关人员少而且官阶低,御史台的主管御史中丞官阶尚不及九卿,实行“位卑权重”的原则。这种做法A. 有利于皇帝对官员的控制 B. 阻碍了监察职能的发挥C. 有效杜绝官僚机构的腐败 D. 防止了地方割据势力膨胀10据新唐书选举志记载,开元十七年时,天下明经、进士及第每年不过百人,而两监(指长安、洛阳的国子监)仅一二十人,而“流外入仕(即未被编入正式官职,但任满一定年限之后,经过考试合格,授予官职)诸色人等”,则有

6、两千人之多,又是明经、进士的二十倍。唐朝政府的这些做法A. 说明明经、进士是当时科举考试最重要的科目B. 标志着等级秩序森严的贵族政治趋于瓦解C. 客观上有利于封建政府吏治的状况的改善D. 表明知识分子的价值取向有浓厚的儒家特色11续资治通鉴宋纪一记载:“旧制,凡大政事,必命宰臣坐议,常从容赐茶乃退。及(范)质等为相,自以周室旧臣,内存形迹,又惮帝英睿,乃请每事具札子进呈取旨。帝从之。由是坐论之礼遂废。”材料说明宋朝A. 官员办事效率提高 B. 宰相决策权的丧失 C. 君主专制达到顶峰 D. 传统行政机制发生变化12“在宋朝,得到选拔的官吏中,有三分之一多来自平民家庭。”出现这一现象的直接原因

7、是A. 商品经济的繁荣 B. 变法运动的开展C. 农民起义的冲击 D. 选官制度的改革13有一朝廷讨论调兵征讨某地的叛乱,某官员说:“这些地方军队平时自行抽的税就足以养兵,当朝廷命令他们出兵时,却又向朝廷要粮要饷,讨伐时又常借故迟缓不前,甚至和叛贼勾结。要动员这些军队必须审慎,否则只是多耗钱财而少功效。”这位官员处于A. 西汉后期 B. 唐末 C. 北宋初期 D. 晚清时期14唐中宗任命品级较低的豆卢钦望为尚书省长官,故意不加“同三品”的头衔,观察他的反应。豆卢钦望果然徘徊在宰相集体议事的政事堂外而不敢进入。后来加了“平章军国重事”衔,豆卢钦望才真正参议政事。材料主要表明三省六部制A. 提高了

8、唐朝中央的行政效率 B. 降低了三省长官的行政级别C. 是行政权力高度集中的表现 D. 使官僚机构形成完整的体系15有学者指出“从汉朝到明清,宰相一旦威权既重,组织形态发育成熟,便会蜕变为闲曹,为皇帝身边发育出来的新的宰相机构所取代。以皇权为中心,中国的宰相机构呈现出波纹式循环发生状态”。下列选项能反映此材料观点的是A. 魏晋九品中正制 B. 隋唐三省六部制 C. 元朝设立中书省 D. 清朝设立军机处16顺治末年,和硕安亲王岳乐提出:“连年轮差御史,贪官未见止息,民困未见全苏,盗贼未见消弭,地方未见安堵,往返迎送,糜费徒多,建议除在京各差应留外,在外各差,应行停止,其巡按事务,归并巡抚。”后来

9、清廷接受此建议,废除沿自明朝的巡按御史,将中央监察地方的权利交给总督、巡抚。这一措施A. 使封疆大吏成为专职监察官员 B. 意在缓解吏治腐败引发的社会矛盾C. 加强了专制主义中央集权制度 D. 反映了地方行政与监察权利的平衡17汉书贾谊传载贾谊上疏曰:“今淮南地远者数千里,越两诸侯,而县(悬)属于汉。其吏民徭役往来长安者,自悉而补,中道衣敝,钱用诸费称此,其若属汉,而欲得王至甚,逋逃而归诸侯者已不少矣。其势不可久。”与此相关的政治制度是A. 分封制 B. 郡县制 C. 郡国并行制 D. 三公九卿制18与宋朝地方分权不同,元朝行省制建立了“军事、财赋、监察三位一体的行省高层督政区”,但仍然长期发

10、挥了为中央集权服务的作用。主要是因为A. 元朝把地方按地形划分出众多面积小而弱的行省B. 影响元朝中央统治的主要是蒙汉之间的民族问题C. 元朝蒙古族政权主要靠武力镇压地方割据势力D. 行省具有中央派出机构与最高地方官府两重性19汉武帝元狩五年,在丞相府内设置丞相司直,“章佐丞相举不法”。其直接目的是A. 考察选拔官员 B. 监察百官行为 C. 提升内朝地位 D. 分割丞相权力20资治通鉴唐纪:“凡军国大事,则中书舍人各执所见,杂署其名,谓之五花判事。中书侍郎、中书令省审之,给事中、黄门侍郎驳正之。上始申明旧制,由是鲜有败事。”这一举措 A. 解决了相权与皇权矛盾 B. 使得君主专制走向顶峰C.

11、 分工合作减少决策失误 D. 导致了中书省一省独大21汉武帝统治时期颁布了附益法、左官律、六察法、限占田宅法、阿附豪强法、禁大姓族居法等法律文书,这些举措为后世王朝所继承和发展。这表明汉武帝时期A. 形成了抑制贵族政治的制度基础 B. 宗法观念对政治生活的影响缩小C. 为西汉强盛营造良好的外部环境 D. 注重立法手段加强对地方的治理22对下面图片进行观察分析可以得出的结论是A. 古代疆域不断扩大B. 中央集权曲折发展C. 地方自治权力加强D. 君主专制得到强化23秦末“有叛人而无叛吏”,汉初“有叛国而无叛郡”,中唐“有叛将而无叛州”。这说明 A. 秦朝郡县制削弱了中央集权 B. 中央集权制有利

12、于国家统一C. 唐朝安史之乱导致藩镇林立 D. 西汉郡国并行制达到了目的24海昏侯为西汉所封爵位,第一代海昏侯为汉废帝刘贺,后世代承袭,共传四代,一直延续到东汉。这反映了汉代A. 以分封制为主体制度 B. 较为重视政治传统C. 中央集权得到了加强 D. 君主专制受到制约25史书中关于汉武帝与其丞相田蚡有这样一段记载:丞相入朝奏事,推荐了一些人担任官员。皇上说:“你任免官吏任免完了吗?我也想任免一些官吏。”这则记载反映出 A从无为到有为转变很有必要 B中外朝制度削弱了君主专制 C地方王国问题仍然威胁皇权 D官吏任免权全操于丞相之手 26. 自汉文帝改革刑制以来,宫刑时用时废。秦汉以来缘(连)坐的

13、范围甚广,特别是出嫁女既随夫家受诛,又随父家受戮。曾魏时期所定新律缩小了缘坐的范围,并开缘坐不及出嫁女的先例。南朝梁律进一步缩小缘坐的范围,创缘坐妇女免处死刑的先例。曹魏新律将法定刑确定为死、髡、完、做、赎、罚金、杂抵罪七种。北魏律规定了死、流、宫、徒、鞭、杖六种法定刑,北齐律承其后最终确立了死、流、徒、鞭、杖五刑。这一时期的刑法制度改革,为隋唐以后封建五刑的定型奠定了基础。从北魏、北齐开始,流刑已成为一种法定刑作为死刑与徒刑的中间刑,填补了自汉文帝以来死刑与徒刑之间的差等。北周又将流刑按里程分为五等,使流刑更为规范化。摘编自李超中国法制史习题集(1)根据材料并结合所学知识,概括魏晋南北朝时期

14、刑法制度改革的原因。(2)根据材料并结合所学知识,分析魏晋南北朝时期刑法制度改革的特点及影响。 第三课 从汉到元政治制度的演变参考答案1【答案】C【解析】AB材料无法体现;根据“汉朝时廷议是皇帝临时召集的,人员和时间不固定,决定的事情仅供皇帝参考”“唐朝宰相在政事堂议决政事”“宋朝是由宰相和执政议决大政”体现出决策制度化,根据“人员和时间不固定”“这个人数比唐朝要多”表明决策群体扩大,故C正确;材料无法体现“政治决策的效率不断提高”,排除D。2【答案】C【解析】材料的关键信息是“与朕共治天下者,其唯良二千石(郡太守)乎” ,这体现的是帝王与地方的优秀官员共同管理国家,故答案为 C 项。材料无法

15、体现分权问题,故 B 项错误;A、D 两项本身不符合史实。3【答案】B【解析】在材料中没有体现“趋向松弛”,A 项不符合题意;材料主张在地方上扩大自主权,可以使边将以生命保卫国家,国家统一安定,B 项符合题意;在材料中没有关于分权的叙述,C 项不符合题意;材料体现不出地方自主性被削弱,而是反映出地方自主性增强,D项不符合题意。4【答案】B【解析】根据材料中后汉书反映的是东汉时期,根据材料中的“若有茂才异行,自可不拘年齿”可知并不是严格规定必须在四十岁以上,故项错误;从材料“若有茂才异行,自可不拘年齿”可知只要有才可不必拘于年龄限制,改变了单凭以德选拔人才的标准,故B正确;以考试来甄别人才的制度

16、是隋唐开始实行的科举制,标志着人才选拔任用制度已趋于成熟,故CD错误。5【答案】C【解析】“东汉出现了一系列因谣言而黜陟的官吏”,可见因谣言而影响官吏升降的并非是全部,故A舆论只能影响官吏的“黜陟”,而不是决定,A错误;将民谣纳入行政监督体系,不能说明监察体系臻于完备,排除B;西汉儒家思想“独尊”地位确立,使其民本理念在政治领域中获得了重要地位,因此民间舆论的载体-歌谣自然成为政策取舍的重要参考,得到统治者的格外关注,故C正确;材料与选官无关,排除D。6【答案】A【解析】玄武门之变结果是李世民最终李世民杀死了自己的长兄皇太子李建成和四弟齐王李元吉,得立为新任皇太子,并继承皇帝位,是为唐太宗,从

17、图表看出李世民代表“北魏下层士兵的后裔,隋末农民战争中崛起的各民族的武装农民等”,李建成和李元吉代表“北魏以来的军事贵族”即世家大族,故玄武门之变导致了世家大族势力受到削弱,故A正确;B表述错误;仍然是封建地主阶级控制初唐政权,C错误;D与材料无关。7【答案】B【解析】A秦代九卿并非具体九类,而是一个泛指,A错误;根据秦代“奉常(管宗庙礼仪)”“宗正(管宗室事务)”反映秦代一些官职是专为皇室而设立的,唐代六部是处理全国行政事务的部门,不再有专门为皇室设立的官职,说明唐代基本革除了秦代残留的贵族政治残余,B正确;九卿、六部都属于中央机构的调整,反映的是强化君主专制的问题,C错误;D材料无法体现。

18、8【答案】C【解析】据所学可知元朝任用少数民族首领担任西南少数民族地区土司长官,明朝改用流官治理,加强了对西南少数民族地区的控制,地方的权力受到了削弱,故A项排除;改土归流的实施提高了地方的行政效率,而不是降低,故B项排除;改土归流加强了政府对西南少数民族地区的管理,加强了中央集权,故C项正确;改土归流中央进行统一管理,有利于地方政策的延续性,故D项排除。9【答案】A【解析】据材料中“监察机关人员少而且官阶低”“中丞官阶尚不及九卿”“位卑权重”等信息可得出以监察机关、御史中丞的低官位,但具有重权,利于皇帝对官员的控制,故A项正确;虽然位低,但是权重,不存在阻碍监察职能的发挥,故B项排除;材料中

19、没有对“腐败”问题进行阐释,故C项排除;材料中没有对地方势力膨胀的情况进行阐释,故D项排除。10【答案】C【解析】解读题干,唐朝官吏来源渠道较多,但是都要通过参加考试才能取得,这有利于提高官员队伍的文化素质,有利于政府吏治状况的改良,C项正确;A项的叙述在材料中无从体现;中国古代的贵族政治瓦解于战国,从秦代至清代中国官僚政治的性质没有发生本质的变化,B项错误;材料无法说明知识分子的价值取向问题,D项错误。11【答案】D【解析】“乃请每事具札子进呈取旨。帝从之。由是坐论之礼遂废。”凡事,宰相只是先写一札子,拟出几条办法,呈送皇帝决定;然后再按照皇帝意见正式拟旨,这便是“每事具札子进呈取旨”。宰相

20、再不能主动决策,只是遵命于皇帝。传统宰相参与决策行政机制发生变化,故D正确;A与材料无关;B表述过于绝对,也不符合题意和史实,排除;军机处的设立标志君主专制达到顶峰,D错误。12【答案】D【解析】据材料中“有三分之一多来自平民家庭”可得出宋朝的选官范围扩大了,庶族地主也能都大量的进入到仕途当中,其直接原因应该与当时的选官制度科举制相关,与商品经济的繁荣、变法运动、农民起义无关,宋代的时候实行科举制,扩大了选官的范围,故ABC项排除,D项正确。点晴:解题时紧扣“直接原因”,再据“有三分之一多来自平民家庭”说明选官范围扩大,综合分析归纳即可。13【答案】B【解析】据材料中“平时自行抽的税就足以养兵

21、”“却又向朝廷要粮要饷,讨伐时又常借故迟缓不前”“甚至和叛贼勾结”等信息可判断出应该是唐朝的藩镇制度,故B项正确;西汉后期、北宋初期、晚晴时期的地方政治制度均与题意无关,故ACD项排除。14【答案】c【解析】材料没有体现三省六部运作程序提高行政效率的内容,故A项错误;材料中没有体现三省长官行政级别降低,故B项错误;从材料中豆卢钦望因品级低不敢参与政事,可知三省六部主要职责是处理军国政事,是行政权集中的表现,故C项正确;材料仅体现了三省六部的长官,没有体现出当时官僚机构的完整,故D项错误。15【答案】B【解析】魏晋的九品中正制是选官制度,依据门第高低作为选官标准,与材料中的宰相制度发展变化无关,

22、故A错误;隋唐的三省六部制是在前朝重用近臣、削弱相权措施后实行,三省长官均是宰相,既分工合作、提高效率,又相互牵制监督、削弱相权加强皇权,反映三省六部制就是为分化和削弱以往宰相的权力而设立的,故B正确;元朝中书省上承天子、下总百司,元后期宰相权力很大,故C错误;明朝初年,宰相制度被废除,清朝不存在宰相制度,故D错误。16【答案】B【解析】“连年轮差御史,贪官未见止息,民困未见全苏,盗贼未见消弭,地方未见安堵,往返迎送,糜费徒多”表明巡按御史制度导致吏治腐败和社会矛盾,故清廷的措施意在缓解吏治腐败引发的社会矛盾,故B正确;A、D材料无法体现;将中央监察地方的权力交给总督、巡抚,使得中央对地方最高

23、官员的监察处于制度性缺失的状态,不利于中央集权,C错误。【名师点睛】材料的关键信息是“连年轮差御史,贪官未见止息,民困未见全苏,盗贼未见消弭,地方未见安堵,往返迎送,糜费徒多”,这是清廷废除巡按御史的重要背景。17【答案】C【解析】根据“汉书贾谊传”“越两诸侯”联系所学知识可知与材料相关的制度是郡国并行制,故C正确;西汉初期,汉高祖刘邦在地方上继承秦朝的郡县制,同时又分封诸侯王国,实行郡国并行制,A、B错误;D属于中央官制,排除。【名师点睛】了解西汉初期的地方行政管理制度是郡国并行制,关键信息是“汉书贾谊传”“越两诸侯”。18【答案】D【解析】行省拥有经济军事大权,但行使权利时受到中央的节制。

24、行省便利了中央对地方的管理,加强了中央集权,巩固了多民族国家的统一。故D正确;A、B、C与材料无关,排除。19【答案】B【解析】中国古代封建王朝为监察政府官员,维护统治秩序而设立监察制度,在汉武帝时期就创立了从中央到地方的监察制度。材料中的丞相司直属于掌管监察的官员,材料中的“掌佐丞相举不法”体现了其监察百官的职能,故选B;A、C、D三项对丞相司直的职能和作用理解有误,故全不选。20【答案】C【解析】本题考查三省六部制。根据材料关键信息“中书侍郎、中书令省审之,给事中、黄门侍郎驳正之。上始申明旧制,由是鲜有败事”可知五花判事“各执所见,杂署其名”,一定程度上减少了决策失误,C符合题意;A表述错

25、误;军机处的设立使君主专制走向顶峰,B错误;D不符合材料“中书侍郎、中书令省审之,给事中、黄门侍郎驳正之”,排除。【名师点睛】本题考查三省六部制。抓住关键信息“中书侍郎、中书令省审之,给事中、黄门侍郎驳正之。上始申明旧制,由是鲜有败事”即可。21【答案】D【解析】材料无法体现“抑制贵族”,排除A;B不能全面反映材料信息,排除;材料无法体现“营造良好的外部环境”,排除C;根据汉武帝统治时期颁布的“法律文书”可知汉武帝注重立法手段加强对地方的治理,故D正确。22【答案】B【解析】A不符合宋代,排除;秦朝建立了统一的多民族的封建国家,唐朝出现藩镇割据,中央集权削弱,宋朝国家没有实现真正统一,元代实行

26、行省制度,元朝加强了中央集权,故B正确;C不符合史实;图片反映的是中央集权问题,D错误。【名师点睛】疆域图反映的是国家统一问题,和中央集权相关,君主专制反映的是君权与相权的关系。23【答案】B【解析】秦朝实行郡县制,地方官由皇帝任免,“有叛人而无叛吏”,避免了周朝地方割据的局面重演;汉初实行郡国并行制,结果王国势力膨胀,威胁中央集权,出现“有叛国而无叛郡”;唐玄宗时期设立节度使,结果节度使权力过大造成安史之乱、藩镇割据,出现“有叛将而无叛州”的局面,上述反叛中,地方各郡县、各州以及地方官员都没有参与,反映了中央集权制有利于国家统一,故B正确;A表述错误;唐朝藩镇割据并非安史之乱导致,C错误;D

27、不符合史实,排除。【名师点睛】解答此题的关键信息是“无叛吏”“无叛郡”“无叛州”,结合秦、汉初、唐加强中央集权的措施分析解答。24【答案】B【解析】汉代推行郡国并行制,分封的同姓诸侯王在汉武帝以后,实力已经被大大地削弱,因此汉代不是以分封制为主体的制度,故A错误;汉初推行郡国并行制,分封的同姓诸侯王,海昏侯的爵位共传了四代,这是分封制的体现,说明重视政治传统,故B正确;汉初推行郡国并行制,结果随着诸侯势力增长,威胁中央集权,材料也无法体现中央集权得到了加强,故C错误;材料中没有体现君主的权力受到制约,故D错误。25【答案】A【解析】中外朝制度削弱了相权,加强了皇权,B错;材料反映的是君权与相权的问题,材料与地方王国问题无关,排除C;D不符合材料;“丞相入朝奏事,推荐了一些人担任官员”说明相权较大,“你任免官吏任免完了吗?我也想任免一些官吏。”反映出汉武帝要削弱相权,加强君权,从无为转变到有为,故A正确。27. 【答案】(1)原因:社会动荡,需稳定政局;原来的刑罚不够规范、过于严酷,且随意性大;儒家“以礼人法”思想的影响。(2)特点:法定刑规范化;行刑方式越来越简洁化;刑罚趋于宽缓。影响:有利于缓和社会矛盾,为隋唐以后封建刑法制度的定型奠定了基础。

- 温馨提示:

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。

2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。

3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。

4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。

5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。

6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。

7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。