答司马谏议书

答司马谏议书

《答司马谏议书》由会员分享,可在线阅读,更多相关《答司马谏议书(4页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

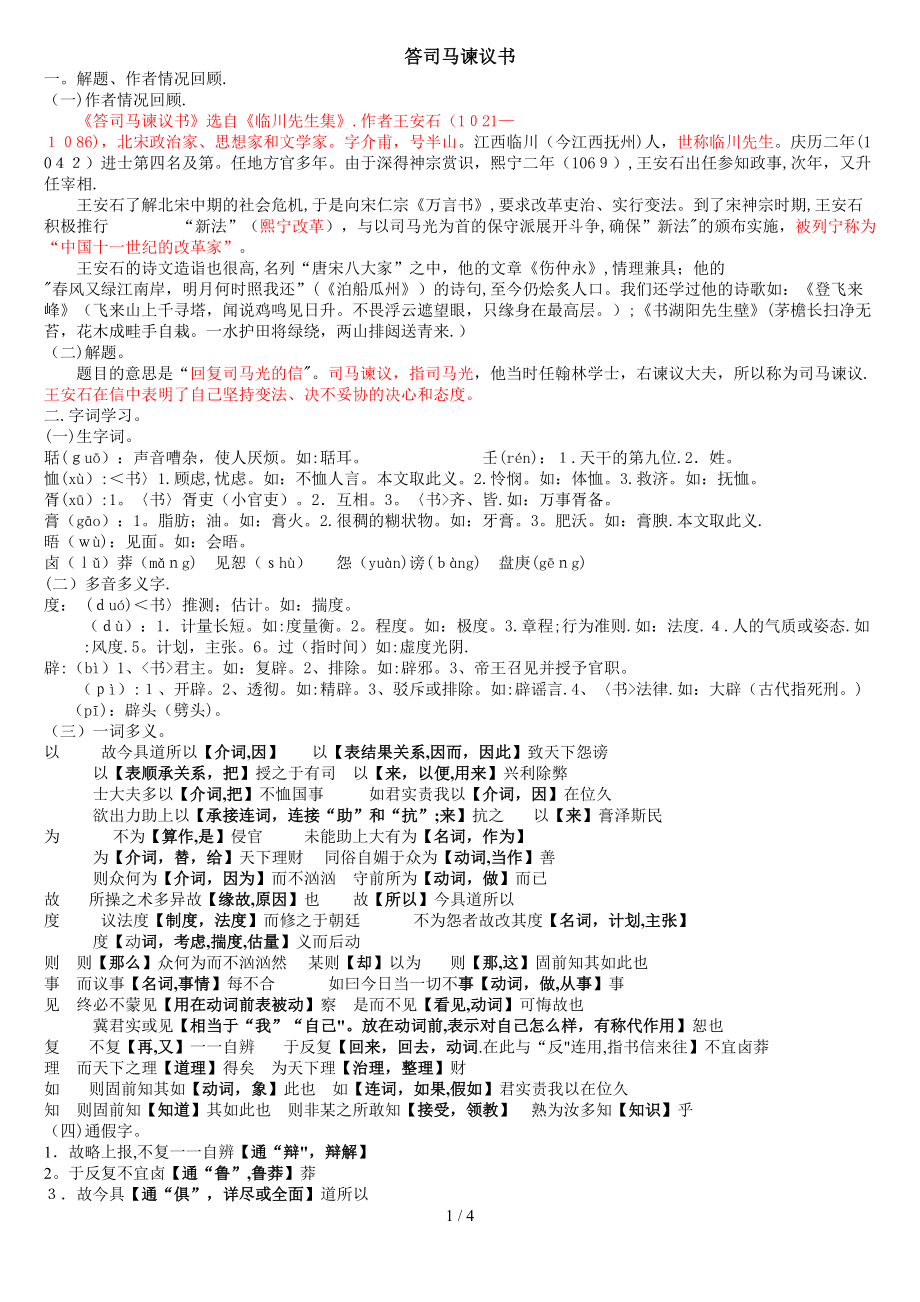

1、答司马谏议书一。解题、作者情况回顾.(一)作者情况回顾.答司马谏议书选自临川先生集.作者王安石(12186),北宋政治家、思想家和文学家。字介甫,号半山。江西临川(今江西抚州)人,世称临川先生。庆历二年(10)进士第四名及第。任地方官多年。由于深得神宗赏识,熙宁二年(106),王安石出任参知政事,次年,又升任宰相.王安石了解北宋中期的社会危机,于是向宋仁宗万言书,要求改革吏治、实行变法。到了宋神宗时期,王安石积极推行 “新法”(熙宁改革),与以司马光为首的保守派展开斗争,确保”新法的颁布实施,被列宁称为 “中国十一世纪的改革家”。王安石的诗文造诣也很高,名列“唐宋八大家”之中,他的文章伤仲永,

2、情理兼具;他的 春风又绿江南岸,明月何时照我还”(泊船瓜州)的诗句,至今仍烩炙人口。我们还学过他的诗歌如:登飞来峰(飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升。不畏浮云遮望眼,只缘身在最高层。);书湖阳先生壁(茅檐长扫净无苔,花木成畦手自栽。一水护田将绿绕,两山排闼送青来.)(二)解题。题目的意思是“回复司马光的信。司马谏议,指司马光,他当时任翰林学士,右谏议大夫,所以称为司马谏议.王安石在信中表明了自己坚持变法、决不妥协的决心和态度。二.字词学习。(一)生字词。聒(u):声音嘈杂,使人厌烦。如:聒耳。 壬(rn):.天干的第九位.2姓。恤(x):书1.顾虑,忧虑。如:不恤人言。本文取此义。2.怜悯。如:

3、体恤。3.救济。如:抚恤。胥(x):1。书胥吏(小官吏)。2互相。3。书齐、皆.如:万事胥备。膏(go):1。脂肪;油。如:膏火。2.很稠的糊状物。如:牙膏。3。肥沃。如:膏腴.本文取此义.晤():见面。如:会晤。卤()莽(mg) 见恕(h) 怨(yun)谤(ng) 盘庚(gg)(二)多音多义字.度: (u)书推测;估计。如:揣度。():1计量长短。如:度量衡。2。程度。如:极度。3.章程;行为准则.如:法度.人的气质或姿态.如:风度.5。计划,主张。6。过(指时间)如:虚度光阴.辟:(b)1、君主。如:复辟。2、排除。如:辟邪。3、帝王召见并授予官职。():、开辟。2、透彻。如:精辟。3、驳

4、斥或排除。如:辟谣言.4、书法律.如:大辟(古代指死刑。)(p):辟头(劈头)。(三)一词多义。以 故今具道所以【介词,因】 以【表结果关系,因而,因此】致天下怨谤以【表顺承关系,把】授之于有司 以【来,以便,用来】兴利除弊士大夫多以【介词,把】不恤国事 如君实责我以【介词,因】在位久欲出力助上以【承接连词,连接“助”和“抗”;来】抗之 以【来】膏泽斯民为 不为【算作,是】侵官 未能助上大有为【名词,作为】为【介词,替,给】天下理财 同俗自媚于众为【动词,当作】善则众何为【介词,因为】而不汹汹 守前所为【动词,做】而已故 所操之术多异故【缘故,原因】也 故【所以】今具道所以度 议法度【制度,法

5、度】而修之于朝廷 不为怨者故改其度【名词,计划,主张】度【动词,考虑,揣度,估量】义而后动则 则【那么】众何为而不汹汹然 某则【却】以为 则【那,这】固前知其如此也事 而议事【名词,事情】每不合 如曰今日当一切不事【动词,做,从事】事见 终必不蒙见【用在动词前表被动】察 是而不见【看见,动词】可悔故也冀君实或见【相当于“我”“自己。放在动词前,表示对自己怎么样,有称代作用】恕也复 不复【再,又】一一自辨 于反复【回来,回去,动词.在此与“反连用,指书信来往】不宜卤莽理 而天下之理【道理】得矣 为天下理【治理,整理】财如 则固前知其如【动词,象】此也 如【连词,如果,假如】君实责我以在位久知 则

6、固前知【知道】其如此也 则非某之所敢知【接受,领教】 熟为汝多知【知识】乎(四)通假字。1故略上报,不复一一自辨【通“辩,辩解】2。于反复不宜卤【通“鲁”,鲁莽】莽故今具【通“俱”,详尽或全面】道所以(五)古今异义.1窃【古义:私下,谦词;今义:偷窃】以为与君实游处相好之日久2.虽【古义:即使,表假设;今义:表转折的连词】欲强聒3。不复【古义:再,又;今义:往复,重复】一一自辨4。不任区区【古义:情意诚挚,诚心;今义:今常用作数量极少】向往之至)。非特【古义:只是;今义:特别,特殊】朝廷士大夫而已6于反复【古义:书信往来;今义:多次重复】不宜卤莽7。重念【古义:想到;今义:想念,思念】蒙君实视

7、遇厚(六)词类活用.1。以膏泽【名词作动词,给予好处】斯民同俗自媚【形容词用作动词,谄媚,巴结】于众为善3.如曰今日当一切不事【名词用作动词,做,从事,办理】事4以兴利【形容词作名词;有利的事业】除弊【形容词作名词;有害的事情】三。翻译全文.(一)第一段。某启【我的陈述。 某:作者在信稿上用来代替自己的名字】:昨日蒙教【承蒙赐教。指接到司马光的来信】,窃【古今异义:古义谦词,私下,代“我”;今义-偷窃】以为与君实游处相好【交往共事相互友好】之日久,而议事每【常常】不合,所操【持】之术【见解,文中具体指“治国之道,政治主张】多异【不同】故【原因,缘故】也。虽【古今异义:古义即使,表假设;今义-表

8、转折的连词】欲强聒【强作解说。 聒:喧扰,嘈杂,这里指多话】,终必不蒙【受】见察【谅解。 见:用在动词前表被动】,故略上报【所以想简略地写此回信。 略:简略,简单。 上报:回信】,不复【又,再】一一自辨【“辨”同“辩”,辩解】。重【又,再】念【古今异义:古义。-想到;今义想念,思念】蒙君实视遇【对待】厚【优厚】,于【在】反复【古今异义: 古义-书信往来;今义重复】不宜卤莽【粗疏草率,冒失无礼. 卤:同“鲁”,鲁莽】,故今具道所以【详细地说明(我这样做)的原因。 具:通“俱,详尽或全面。 道:说明。 所以:的原因】,冀【希望】君实或【或许】见恕【原谅我. 见:相当于“我”“自己。放在动词前,表示

9、对自己怎么样,有称代作用】也。译文:我的陈述:昨天承蒙来信赐教。我私下认为与您交往共事时间已经很久了,可是讨论起事情常常意见不合,是因为(我们)所持的见解(治国之道,政治主张)有很大的不同的缘故。即使想强作解说,(可想到)终究一定不会得到(你的)谅解,所以想简略地写此回信,不再一件一桩地替自己辩解.又想到承蒙您很看重我,在书信往来中不应草率无礼。所以现在详细说明(我这样做)的原因,希望您或许会原谅我。(二)第二段。盖【原来,原本】儒者【读书人】所争,尤【尤其,特别,这里是“主要的意思】在于名实【名义和实际】.名实已明【明了,澄清】,而天下之理得矣。今君实所以见教者,以为侵官【侵犯职权】、生事【

10、滋生事端】、征利【搜刮钱财】、拒谏【拒绝进谏】,以【因而】致【致使,造成】天下怨谤【怨恨非议,怨恨咒骂】也。某则【表转折,却】以为:受【接受】命【命令,旨意】于【从】人主【指皇帝】,议法度而修之【讨论法令制度来修订它】于朝廷,以【把】授之于有司【有关部门的主管官员】,不为【算是】侵官;举先王之政【推行古代贤明君主的政令。 举:推行】,以【来】兴【振兴】利【形容词作名词;有利的事业】除【铲除,消除】弊【形容词作名词;弊端,有害的事情】,不为生事;为天下理【治理,整理】财,不为【算是】征利;辟邪说,难壬人【驳斥谬论,批驳奸邪谄媚的人. 辟:排除,驳斥。 壬人:奸人,佞人。指巧言谄媚、不行正道的人】

11、,不为拒谏。至于怨诽之【这么】多,则【这,那】固【本来】前【预先】知其如此也。译文:原来读书人要争辩的,主要是名义和实际(是不是相符的问题)。名义和实际得到澄清,那么天下的道理也就搞明白了。现在您用来指教我的,认为(我是)侵犯职权、滋生事端、搜刮钱财、拒绝进谏,致使天下人怨恨咒骂。我却认为:从皇帝(那里)接受旨意,在朝廷上讨论法令制度来修订它,(而后)把它交给主管官员去执行,不算是侵犯职权;推行古代贤明君主的政令来振兴有利的事业,铲除弊端,不算是滋生事端;替国家理财,不算是搜刮钱财;驳斥谬论,批驳奸邪谄媚的人,不算是什么拒绝进谏.至于怨恨咒骂这么多,这本来是(我)预先知道会这样的。(三)第三段

12、。人习于苟且【习惯于得过且过】非一日,士大夫【指当官的】多以【把】不恤【考虑】国事、同俗自媚于众【附和世俗、讨好众人. 媚:形容词用作动词,谄媚,巴结】为善【当作好的,当作上策】。上乃【才】欲变【改变,变革】此,而某不量敌之众寡【不估量政敌的多少】,欲出力助上以抗【对抗】之,则众何为【为什么】而不汹汹【波涛声。这里指反对新法的吵闹之声】然?盘庚之【放在主谓之间,取独】迁,胥怨者民也【怨恨的是老百姓。 胥怨:相怨。多指百姓对上的怨恨。 胥:互相】,非特【不只是. 特:古今异义,古义-只是;今义-特别,特殊】朝廷士大夫而已。盘庚不为【因为】怨者故改其度【计划,主张。念(d)】。度【考虑。念(du)

13、】义【合乎情理】而后动【行动】,是【这】而不见可【值得】悔【后悔】故【原因,缘故】也。如君实责【责备】我以【用、拿】在位久,未能助上大有为【帮助皇上有大的作为】,以【来】膏泽斯民【使老百姓得到幸福。 膏泽:名词作动词,给予好处】,则某知罪矣;如曰今日当【应当】一切不事事【不做任何事情。第一个“事”动词,做;第二个“事”名词,事情】,守前所为【墨守以前的陈规旧法】而已,则非某之所敢知【敢于领教。 知:领教,接受】.译文:人们习惯于得过且过,不是一天两天了。大小官员大多把不关心考虑国家大事、附和世俗、讨好众人当作上策。皇上才想改变这种情况,而我不估量政敌的多少,想出力协助皇上来对抗他们,那么他们为

14、什么会不声势汹汹?(当年)盘庚迁都,怨恨的是老百姓,不只是朝廷里的官员罢了.盘庚不因为人们怨恨的缘故,就改变他的计划;考虑得合情合理之后才行动,这样就看不出有什么后悔的。如果你责备我在职的时间很久,不能帮助皇上有大的作为,来使老百姓得到幸福,受到恩泽,那么我承认自己的罪过;如果说现在应当不做任何事情,只是墨守以前的陈规旧法罢了,(这)就不是我所敢于领教的了.(四)第四段。【】无由【机缘,机会】会晤【会面,见面】,不任【不胜】区区【古义:诚心,情意诚挚;今义:今常用作数量极少】向往之至【仰慕到了极点】.译文:没有机会(和您)见面,(我对您)情意诚挚仰慕到了极点。四文章结构、内容。(一)各个自然段

15、主要内容。第一段:点明写信的缘由。第二段:针对信中指责自己实施新法的“侵官”、“生事”、“征利”、“拒谏”、“致怨”弊端,逐一进行驳斥。第三段:分析反对派对新法怨恨、诽谤的原因,并表示对士大夫“不恤国事、苟且偷安、墨守成规等保守思想的不满.第四段:书信常规的结束语,使全文结构严谨.(二)关于内容的分析。关于第二段的问题.(1)层次结构及内容。本段可以分为四个层次:第一层(、句):提出一个双方均认可的道理,“名实已明,而天下之理得矣。”为下文的“正名提供推理前提。第二层(3句):摆出下文要驳斥的观点司马光所提的“五大弊端”。第三层(、5句):连用“不为”四个不容置疑的判断句,逐一反驳司马光所提的

16、“侵官、生事、征利、拒谏”弊端.第四层(6句):“怨诽”不值一提,无需反驳。(2)“侵官、生事、征利、拒谏”在文中具体指什么事? “受命于人主,议法度而修之于朝廷,以授之于有司”;“举先王之政,以兴利除弊”;“为天下理财”;“辟邪说,难壬人”。2关于第三段的问题。(1)层次结构及内容。本段可分为三个层次.第一层(1、2句):指出当前现状,并强调皇上要改变此情况,而自己不顾众人反对,要“助上以抗之”。第二层(3、4句)用盘庚迁都的事实,来论明自己推行新法的正确性。第三层(5句)决绝而委婉的表明实施新法的决心和态度。(2) 从文中看,王安石为什么要进行这场变法? 人-“习于苟且”士大夫-“不恤国事

17、”“同俗自媚于众() 实施变法时,出现了怎样的情形?司马光认为出现这种情形的原因是什么?王安石认为出现这种情形的原因是什么?你觉得出现这种情形的的根本原因又是什么?出现了怎样的情形:天下“怨谤”;众-“汹汹然.司马光认为出现这种情形的原因是:王安石在变法中,“侵官、生事、征利、拒谏”造成的. 王安石认为出现这种情形的原因是:“上乃欲变此,而某不量敌之众寡,欲出力助上以抗之”根本原因是:新法触犯了大地主、大官僚的利益。()作者在文中提到“盘庚之迁”这一历史事件有什么作用?文中提到“盘庚之迁”这一历史事件是运用举例论证的来证明自己推行新法的正确性,增强说服力。(5)在如此严峻的情形面前,王安石对变

18、法持怎样的态度?文中哪些语句集中体现了他的这种态度?坚持变法,义无反顾.集中体现立场的语句:“度义而后动,是而不见可悔故也”;“如曰今日当一切不事事,守前所为而已,则非某之所敢知”。五写作特点。1词语运用:简明扼要,铿锵有力。面对保守派的指责,作者说道:“则固前知其如此也.”“如曰今日当一切不事事,守前所为而已,则非某之所敢知.”字里行间透露出一种坚持自己的信心。2本文层次清晰,条理分明。首先交代写信的原因,言语委婉有致;接着进行合情合理地辩驳,有理有据,层层深入;最后表明态度,不失赠答之礼。全文一气贯通,结构严谨,这是同学们需借鉴的.3中心表达:本文通过对司马光指责自己的几个方面的辩驳,从而

19、批驳了保守派的不恤国事、墨守成规的状况,表明自己的推行新法的坚决态度.六、知识积累与拓展。(一)阅读课文第3段,回答问题.。文中提到的盘庚,是 朝的君主,他当年迁都是为了 .2作者在文中提到“盘庚之迁”这一历史事件有什么作用?3。文段最后一句“则非某之所敢知”表现了王安石变法的 态度。4.如果司马光收到王安石的这封信,会怎样?。王安石不仅是一位政治家,也是一位文学家。根据你的积累,试写出他的一篇诗作。参考答案:1、商 摆脱自然灾害 、这是事实论据,是为了借此来说明自己实施新法的坚定性和正确性. 3、坚决 4、如:司马光收到王安石的信后,一方面为王雄辩的才能折服,另一方面看到王变法态度的坚定,又

20、很恼火,他可能会纠集更多的保守派公开和王作对,使王的变法不能顺利进行。 点拨:此题可发挥想象,合理即可。 5、略。(二)王安石为什么要写这封书信?因为司马光写了一封长信,对王安石的变法横加指责,故王安石写此信为自己辩解.(三)作为“1世纪的改革家”,王安石在本文中哪些地方体现了他非凡的政治胆略?(1)“至于怨诽之多,则固前知其如此”,改革前就已经将这种情况洞明于心,却敢于挑战,体现非凡的胆略。(2)“人习于苟且非一日,士大夫多以不恤国事、同俗自媚于众为善”,直斥当时苟且偷安,不思进取,墨守成规的现象,不回避,不妥协,不遮掩,体现一种直言不讳的勇气。()明知寡不敌众,却“欲出力助上以抗之”.()在论辩中面对司马光这样的政敌,使用“何为而不汹汹然?”之类的强烈反诘语气.(四)请结合课文及史实,谈谈你是对司马光的评价。从本文看,司马光给王安石写了一长信,列举实施新法的弊端,阻挠王安石变法,他是政治上的保守派。但是从史实看,司马光在学术上是一位贡献很大的历史学家,他用十九年时间主编了我国最大的一部编年体通史资治通鉴,后人把他和司马迁称为史学界“前后两司马”。4 / 4

- 温馨提示:

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。

2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。

3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。

4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。

5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。

6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。

7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。