苏教版三年级上册2-11单元表格教案

苏教版三年级上册2-11单元表格教案

《苏教版三年级上册2-11单元表格教案》由会员分享,可在线阅读,更多相关《苏教版三年级上册2-11单元表格教案(105页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

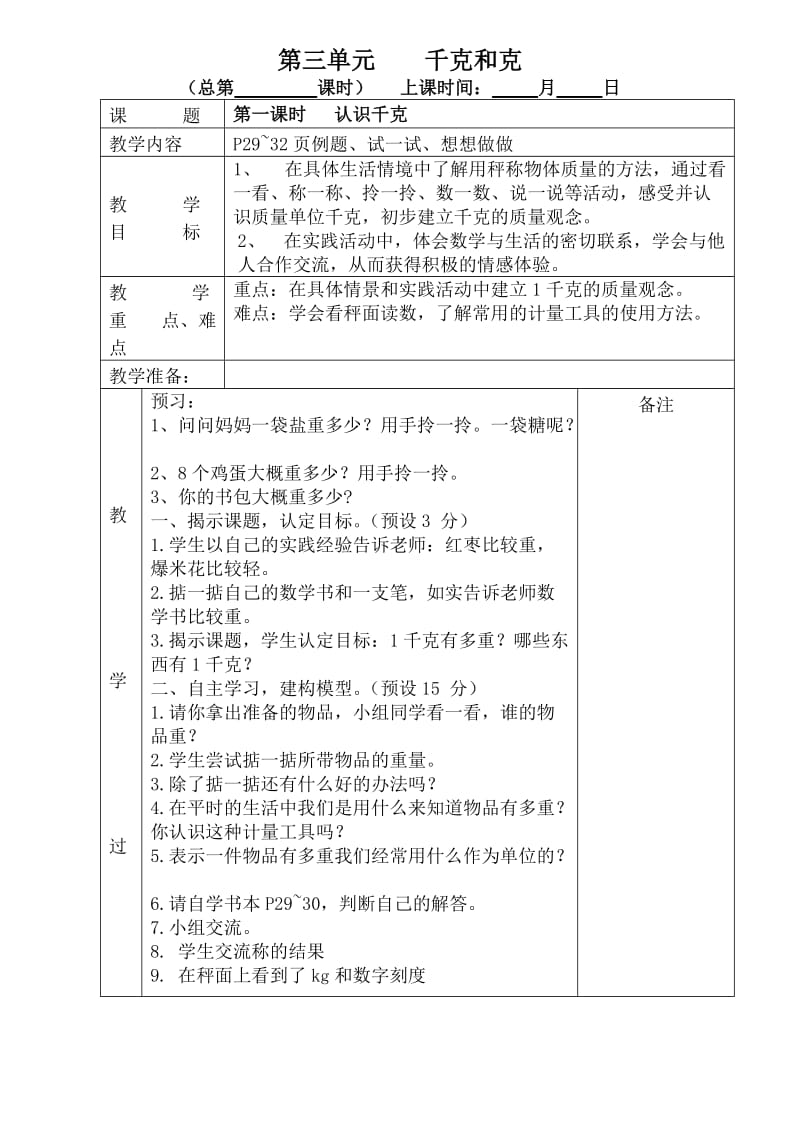

1、第三单元 千克和克 (总第 课时) 上课时间: 月 日 课 题 第一课时 认识千克 教学内容 P2932页例题、试一试、想想做做 教 学 目 标 1、 在具体生活情境中了解用秤称物体质量的方法,通过看 一看、称一称、拎一拎、数一数、说一说等活动,感受并认 识质量单位千克,初步建立千克的质量观念。 2、 在实践活动中,体会数学与生活的密切联系,学会与他 人合作交流,从而获得积极的情感体验。 教 学 重 点、难 点 重点:在具体情景和实践活动中建立 1千克的质量观念。 难点:学会看秤面读数,了解常用的计量工具的使用方法。 教学准备: 教 学 过 预习: 1、问问妈妈一袋盐重多少?用手拎一拎。一袋糖

2、呢? 2、8 个鸡蛋大概重多少?用手拎一拎。 3、你的书包大概重多少? 一、揭示课题,认定目标。 (预设 3 分) 1.学生以自己的实践经验告诉老师:红枣比较重, 爆米花比较轻。 2.掂一掂自己的数学书和一支笔,如实告诉老师数 学书比较重。 3.揭示课题,学生认定目标:1 千克有多重?哪些东 西有 1千克? 二、自主学习,建构模型。 (预设 15 分) 1.请你拿出准备的物品,小组同学看一看,谁的物 品重? 2.学生尝试掂一掂所带物品的重量。 3.除了掂一掂还有什么好的办法吗? 4.在平时的生活中我们是用什么来知道物品有多重? 你认识这种计量工具吗? 5.表示一件物品有多重我们经常用什么作为单

3、位的? 6.请自学书本 P2930,判断自己的解答。 7.小组交流。 8. 学生交流称的结果 9. 在秤面上看到了 kg和数字刻度 备注 程 10、 说出自己是怎样看出重量来的。 11、 学生称蜜枣,并交流称的结果。 再让学生掂一掂,体会 1千克的实际重量。 再掂一掂膨化食品,估测有没有 1千克重。 12、 (1)小组合作称出 1千克的大米 体验 1千克大米的实际重量,轮流用手掂一掂。 (2)小组合作称出 1千克的鸡蛋。 合作数出 1千克鸡蛋的个数。 鸡蛋有大有小,所以我们只能说大约有 17个。 生:2 个 17就是用 172=34(个) 学生再次尝试称一称。 3. 讲述:kg 是千克的符号,

4、称一般物体的重量时, 通常用千克做单位,千克又叫公斤,如果用秤称物 体的重量时,秤面上的指针指着 1,就表示这个物体 重 1千克,那么如果秤面上指针指着 2呢是多重呢? 你能看出这台秤最多可以称多重的物体吗? 4. 再次称一称蜜枣,初步建立 1千克的概念 5. 进一步感受和体验 1千克 称一称、掂一掂 1千克的大米 称一称、掂一掂、数一数 1千克的鸡蛋 问:为什么同样是 1千克的鸡蛋,但每组数出的 个数有些差别呢? 想一想:1 千克鸡蛋大约有 17个,照这样计算, 2千克鸡蛋大约有几个? 你能称出 2千克的大米或鸡蛋吗? 学生练习后进行针对性的评价。 1.观察后交流从图中获得的数学信息。 问:

5、你知道什么是净含量吗? 2. 出示图片,了解数学信息。 从这两幅图中,你有什么话想说的吗?(进行安全 教育) 3. 认识形形色色的秤 出示秤的实物图片或实物。 4. 出示题目,让学生观察阅读,提问:这道题提出 的问题是什么?为什么加“大约”?你能说出这两 种水果的重量吗? 总结延伸: 问:今天你学到了什么?有什么收获 和体会? 谈话:千克在生活中的应用是广泛的,希望同学们 课后到商店去看一看,记一记,哪些物品重 1千克, 星期天和妈妈一起到菜场去买菜,看一看妈妈买了 哪些菜,各重几千克,试试你能帮妈妈拎起几千克 重的物品。 三、组织练习,完善认知。 (预设 12 分) 1.你能说出下面的物品各

6、有多重吗?P30 2.你知道它们个可以载重多少千克吗?P31 3.说出下面每种蔬菜各有几千克。P31 学生交流。 学生观察秤面说出各种蔬菜的重量。 交流反馈,让学生说说是怎样看出秤面上所表示的 物品重量的。 根据刚才说出的数据提出数学问题,口答解题。 4.你知道下面的水果大约各重几千克吗?P32 5.解决实际问题,完成书 P32第 5题 独立完成,集体订正。 板 书 设 计 教 学 反 思 (总第 课时) 上课时间: 月 日 课 题 第二课时 认识克 教学内容 三(上)第 11页第 3335 题 教 学 目 标 1、 创设具体的生活情境,让学生感受并认识质量单位克,初 步建立克很轻的质量观念。

7、 2、 使学生通过动手实践,了解用天平称物体质量的方法。会 进行简单的估测,逐步提高估算能力。 3、 使学生在活动中,体会数学与生活的密切联系,增强学习 数学的兴趣;学会与他人合作交流,获得积极的数学学习情 感。 教 学 重 点、难 点 重点:在实际操作中充分感知,建立克的质量观念。 难点:能够正确进行单位间的换算,选用恰当的质量单位解 决一些实际问题。 教学准备: 教 学 过 程 1、称一称,一只鸡蛋重多少克?一枚 2分的硬币重 多少千克? 2、一本数学书重多少克?用手掂一掂。 一、揭示课题,认定目标。 (预设 3分钟) 1、猜一猜 一包薯片比 1千克重还是比 1千克轻? 2、学生认定学习内

8、容和学习目标 生:我想知道称轻的物体用什么秤? 生:我想知道 1克有多重。 生:我想知道生活中哪些物体重 1克. 二、自主学习,建构模型。 (预设 15分钟) 1、学生认识天平及各部分名称,掌握使用方法。 (1)学生看着挂图和教师的教具认识天平各部分名称, 重点认识砝码,并对照每个小组拿到的砝码,说说 挂图上的砝码各种多少克。 (2)根据师的讲解演示,学生掌握天平使用方法。 左盘一般放物品,右盘一般放砝码。当指针在标尺 中间,天平两端平衡,两边重量相等;指针偏向左 端,说明左边重;指针偏向右端,说明右边重。 2、认识一克:用天平秤称黄豆。 猜一猜 10克的黄豆大约有多少粒? 称一称 10克的黄

9、豆 数一数 10克黄豆有多少粒? 算一算:1 克黄豆有多少粒? 掂一掂:1 克黄豆的重量。 3、学生体验一克。 (快速拿出准备好的 2分硬币、羽毛,尺子) 学生依次去掂每个物品,感受克。 备注 交流:一枚 2分硬币大约重 1克;一根羽毛比 1克 轻;一把尺子比 1克重。 三、组织练习,完善认知。 (预设 12分钟) 1、 (1)学生估一本数学书及一个铅笔盒的重量,师 演示用弹簧秤称。这里学生可能会估不准。 学生体会实际生活中称出的结果不是整克数,所以 可以用大约来表达。 (2)学生通过看以克为单位的台秤,说出橘子重 150克,甜瓜重 1250克。 2、学生得出 1千克=1000 克,并掌握读法

10、。 四、当堂检测,评价反思。 (预设 10分钟) 1、独立完成 “想想做做”第一题。进一步认识包 装袋上的标注“净含量” 。 2、独立完成“想想做做”第二题。进一步体验一克。 3、做“想想做做”第 4题。体会其中数量关系。 4、做“想想做做”第 3题及一课一练相关内容。 板 书 设 计 教 学 反 思 (总第 课时) 上课时间: 月 日 课 题 第三课时 练习四 教学内容 三(上)第 36-37页中的“练习四”中的第 1-7题。 教 学 1、巩固已初步建立的千克和克的概念,熟练掌握千克与克之 间的互化,体验这些单位在生活中的应用。 目 标 2、学会灵活、合理地选择方法来解决一些实际问题,培养学

11、 生的应用意识。 继续培养学生学习数学的兴趣,与同学合作的态度及不怕困 难的精神。 教 学 重 点、难 点 重点:能合理估计常见物体的重量,能正确进行千克和克之 间的换算。 难点:联系生活实际,应用千克和克,来解决一些实际问题, 培养学生的应用意识。 教学准备: 教 学 过 程 预习:在( )里填上合适的单位名称。 一块糖重 5( ) 一个西瓜重 4( )一只苹果 重 50( ) 一个鸡蛋重 50( ) 一箱可乐重 10( ) 一、揭题认标、举例梳理。 (3 分钟) 学生回忆千克与克的相关知识。 二、多层练习,内化提升。 (27 分钟) 1、连一连、填一填:完成练习四第一题。 (1) 、学生独

12、立完成 (2) 、集体交流: 一个梨大约重 160克;一个鸡蛋大约重 55克;一只 鸡大约重 2千克;一头猪大约重 100千克等 (3)让学生亲手掂一掂梨子、鸡蛋、篮球、铅球与 乒乓球的重量,丰富学生对物体轻重的感知,提高 对物品轻重的把握能力。 2、比大小:完成练习四第三题 (1)学生独立完成 (2)选择几题,学生说说思考过程,要么把千克换 成克,要么把克换成千克。 3、算一算:练习四第四、五题 (1) 、第四题,说说你看懂了什么? 学生独立解答,集体交流:要先求出 5个面包一共 重多少千克,先要算出 4个小面包一共重多少克。 (2) 、第五题,学生独立解答第一第二小题。 小组交流第三小题。

13、集体交流。 4、估一估:练习四第六题 第一小题学生列式计算,第二小题独立思考,集体 备注 交流,并说说思考过程。 5、实践活动:练习四第七题 师:到食品商店去看一看,有哪些袋装食品是用克 作单位的,各是多少克;有哪些袋装食品是用千克 作单位的,各是多少千克。 (请大家利用休息日到商 店里去走一走,看一看。 ) 布置成作业。 6、思考题 (1)独立思考 (2)小组交流,说说是怎么想的。 (3)集体交流。 (4)小结:天平两边各拿走一个菠萝和一个苹果, 可以发现 2各菠萝正好和 6个苹果一样重,由此可 知,一个菠萝的重量是 1个苹果的 3倍。 三、 当堂检测,评价反思。 (预设 10分钟) 补充习

14、题第 28页第 1-3题。 补充习题第 28页第 4-5题。 有两个油桶,一只能装 5千克,另一只能装 3千克,你能用这两个油桶量出 7千克油来吗?把你 的方法写下来。 板 书 设 计 教 学 反 思 (总第 课时) 上课时间: 月 日 课 题 第四课时:称一称 教学内容 三(上)第 38页 实践活动“称一称” 教 学 目 标 1.让学生在活动中进一步形成有关质量单位的概念,感受千 克和克的实际意义,提高实际操作能力。 2使学生学会用健康秤称体重的方法,并会用多种方法表达 称的结果,从而提高他们的表达能力。 3.使学生从现实的、有意义的数学学习内容中感受数学与日 常生活的联系,并培养学生的问题

15、意识、应用意思,提高他们 解决实际问题的能力. 教 学 重 点、难 点 重点:对物品重量的估计。 难点:用称得的结果解决实际问题。 教学准备: 33朵红花片 教 学 过 程 预习:估算一下一只苹果,一只橘子,一只西红柿, 一只柿子和一只黄瓜的重量,再称一称实际重量, 自己设计一张表格记录下来 一、激发情感,导入新课(3 分钟) 二、创设情境,进行实践活动。 (27 分钟) 活动一、称蔬菜和水果 1、学生按照自学提纲完成称的活动。 自学提纲: (1)用手掂一个苹果、一个橘子、一个柿子的重量, 记录下来。 (2)动手称一称,看看每个水果的实际重量是多少, 也记录下来。 (3)想一想:如果称一千克的

16、苹果,大概是几个? 橘子呢?其他水果呢?记录下来。 (4)称一称一千克的苹果,大概是几个?橘子呢? 参照记录格式: 一个水果或蔬 菜 (名称) 估计重量 实际重量 1千克水果或蔬 菜 (名称) 估计只数 实际只数 备注 (5)把上面的结果有选择的填写在书本上。 2、集体交流。 活动二、称体重 1、按照自学提纲有秩序的完成活动 自学提纲: (1) 、如果你没有轮到称体重,请和小组同学互相 抱抱比比,估计你或者小伙伴的体重是多少千克。 (2) 、称好后,参照书本 38页小组交流的方式,与 小组同学交流自己的体重。 2、集体交流。 交流重点:多种方式表达自己的体重。 3、你知道吗? 学生按照公式计算

17、。并比较,说感受。 三、全课总结。(3 分钟) 四、 当堂检测,评价反思。 (预设 10分钟) 板 书 设 计 教 学 反 思 第四单元:加和减 (总第 课时) 上课时间: 月 日 课 题 第一课时:口算两位数加两位数 教学内容 三(上)P3940 页的例题及想想做做 教 学 目 标 1、能正确地进行口算两位数加两位数。 2、经历探索两位数加两位数的口算方法的过程,感受解决问 题的方法和策略。 3、在学习过程中感受数学与日常生活的密切联系,体现数学 的价值,增强运用数学的意识。 教 学 重 点、难 点 重点:探索并掌握两位数加两位数的口算方法。 难点:理解口算两位数加两位数的算理。 教学准备:

18、 教 学 过 程 预习:统计三年级三个班男女学生的人数,并列出 算式,试着口算出每班的人数,在口算出全年级的 总人数。 一、揭示课题,认定目标。 (预设 3分钟) 1根据情景图列式 口头列式。 2、学生认定学习内容和学习目标。 3、板书课题。(两位数加两位数的口算) 二、自主学习,建构模型。 (预设 15分钟) 1、探究两位数加两位数的口算方法。 学习菜单: (1)尝试独立口算这两道题。 (2)如果有困难,可以请教周围的同学。 (3)算完后比较两题在计算时的相同点和不同点。 (4)小组交流计算方法。 (5)全班交流计算方法 (6)优化计算方法,比较异同 三、组织练习,完善认知。 (预设 12分

19、钟) 1、基本练习 P39第 1、2 题 2、比较练习。 比一比,算一算 P40第 4题 3、估算练习 先估计得数是几十多,再口算 书本第 40页第 5题 4、解决问题练习 备注 P40第 3、6、7 题 四、当堂检测,评价反思。 (预设 10分钟) 补充P30 的 2、3、4 补充P30 的 6 书P40 的第 6题。 拓展练习:在里填上合适的数字 3+7=81 3+1550 46+180 板 书 设 计 教 学 反 思 (总第 课时) 上课时间: 月 日 课 题 第二课时 口算两位数减两位数 教学内容 三(上)P4142 页例题、想想做做 教 学 目 标 1、在具体的情景中,经历探索两位数

20、减两位数的口算方法的 过程,并能正确地进行计算。 2、在解决实际问题的过程中,进一步体验数学与生活的联系, 增强数学意识,发展数学思考。 3、进一步培养学生学习数学的热情和独立思考、乐于交流的 习惯 教 学 重 点、难 点 重点:让学生经历探索两位数减两位数的口算方法的过程, 并能正确的进行计算。 难点:正确地口算需退位的两位数减两位数。 教学准备: 教 学 过 程 一 复习铺垫 口算,比较一下每组两题有什么不同: 17-2 57-32 17-9 57-39 一、揭示课题,认定目标。 (预设 3分钟) 1、学生观察图,提出问题。 生:汽车比轿车贵多少元? 生:火车比轿车贵多少元? 生:火车比汽

21、车贵多少元? 2、学生口答列式,教师板书。 3、揭示课题,学生认定目标:两位数减两位数的口 算。 二、自主学习,建构模型。 (预设 15分钟) 1、探索两位数减两位数的口算方法。 (1)口算:3825、4425。 (2)小组交流,你是怎么算的? (3)讨论:自己的算法和其他同学的算法有什么不 同? 你更喜欢哪一种算法? 2、对比小结 讨论:刚才两题在计算时有什么相同和不同? 3. 学生交流口算方法。 4.学生口答教师板书。 预设:生:38-20=18 18-5=13 生:38-5=33,33-20=13 生:30-20=10 8-5=3 10+3=13 生:30-25=5 5+8=13 预设:

22、生:44-20=24 24-5=19 生:44-5=39,39-20=19。 生:30-20=10 14-5=9 9+10=19 备注 5.第 1题不退位减,第 2题退位减。 三、组织练习,完善认知。 (预设 12分钟) 1. 做 P41“想想做做”第 1题。 指名板演,其余学生在书上填写得数。 2.做 P41“想想做做”第 2题。 “夺红旗”游戏。各学习小组的成员,每人完成 一组式题,4 人共完成四组式题。 3、做 P42“想想做做”第 3题。 学生独立填写统计表。 集体交流,体会口算在日常 生活中的应用。 四、当堂检测,评价反思。 (预设 10分钟) :书本 42页第 4题,做书上。 :书

23、本 42页第 5题,做课堂作业本上 :书本 42页第 6、7 题,做书上。 板 书 设 计 教 学 反 思 (总第 课时) 上课时间: 月 日 课 题 第三课时 两步计算的实际问题 1 教学内容 教科书第 43-44的例题和“试一试” ,第 43-44页的“想想做做”第 1-4题。 教 学 目 标 1、经历探索和交流解决问题的过程,感受解决问题的一些策 略,学习画线段图分析数量关系,学会解决与倍有关的两步 计算实际问题及相应的变式问题。 2、感受数学与日常生活的密切联系,进一步增强对数学学习 的兴趣和信心,初步形成独立思考和探究问题的意识、习惯。 教 学 重 点、难 重点:学习画线段图分析数量

24、关系,学会解答乘法、加减法 相结合的两步计算的问题。 点 难点: 理解乘法、加减法相结合的两步计算的问题的不同解 法。 教学准备: 教 学 过 程 1、预习书本 P43例题,尝试用线段表示题目的条件 和问题。 2、我的收获与困惑。 一、激趣引题,认定目标。(预设 2分钟) 1、在谈话中观察图,并说说获得哪些信息。 2、学生认定学习内容和学习目标。 可能会有以下问题: 、一件上衣多少钱? 、买一套衣服多少钱? 、一件上衣比一条裤子贵多少钱? 二、目标驱动,自主学习。(预设 15分钟) 1、尝试画线段图。 裤子 上衣 看老师演示如何根据题意画线段图,自己学画 小组讨论:为什么要画这样的 3份长?

25、指着线段图的每一部分说说表示的意思? 2、解答“一件上衣多少钱?” 尝试独立解答。 说说自己的想法。 3、解答“买一套衣服多少钱?” 独立解答,小组内交流不同的解法。 方法一:28384(元) 842112(元) 方法二:314 284112(元) 学习菜单: (1)小组讨论根据题意修改线段图 备注 (2)独立解答 (3)小组内交流想法,先算什么再算什么。 (4)比较这两道题的异同点。 三、分层练习,巩固内化(预设 15分钟) 完成想想做做 14. 四、当堂检测,评价反思.( 预设 8分钟) 1、谈收获 2、完成课堂作业。 课堂作业: (1)补上一个条件,使它成为一道一步计算的问题。 (2)补

26、上一个条件,使它成为一道两步计算的问题。 教 学 反 思 (总第 课时) 上课时间: 月 日 课 题 第四课时 解决实际问题(2) 教学内容 P45第 59 及思考题。 教 学 目 标 1、进一步学会看线段图,并能利用画线段图帮助理解题意。 2、能根据题意用两种方法解决简单的两步计算的应用题。 教 学 重 点、难 点 重点;进一步学会看线段图,并能利用画线段图帮助理解题 意。能根据题意用两种方法解决简单的两步计算的应用题。 难点:灵活运用线段图理解较复杂的数量关系。 教学准备: 一、引入课题。 (预设 1分钟) 备注 教 学 过 程 学生认定学习内容和学习目标。 二、基本练习。 (预设 15分

27、钟) 1、完成第 44页第 5题口算 2、解答第 6、7、8 题 口述线段图意义。 独立解答,说说每题的数量关系和解题思路。 组织学生进行口算比赛,规定 2分钟完成。再集体 校对。 先指导学生画线段图,再引导学生看图分析数量关 系,确定解题思路。 组织学生适当比较解答这两个问题的思考过程。 三、对比练习(预设 8分) P45、 第 9题 1、先画出线段图。 2、列出算式并解答。 3、思考:你能用几种方法解答? 四、当堂反馈,小结反思(预设 12分) 1、 补充习题第 35页第 3题。 2、红花有 32朵,绿花的朵数是红花的 5倍。 ?(你能提出哪些问题?) 3、红花有 32朵,绿花的朵数比红花

28、朵 5朵。 ?(你能提出哪些问题?) 五、拓展练习 P45思考题 1、在老师的指导下画出线段图表示题中的数量关系。 2、看线段图说出自己的思考和发现。 3、独立解答 板 书 设 计 教 学 反 思 (总第 课时) 上课时间: 月 日 课 题 第五课时 练习五 1 教学内容 P46练习五第 15 题。 教 学 目 标 1、进一步掌握两位数加、减两位数的口算方法,能正确、快 速地口算出和在 100以内的两位数加两位数及相应的减法。 进一步培养学生的估计意识和估计能力。 教 学 重 点、难 点 重点:熟练口算方法。 难点:估算。 教学准备: 一、回顾交流,自主梳理(预设 10分) 备注 教 学 过

29、程 学生明确本课的内容及目标。 在老师的组织下,学生回顾交流所学的知识。 生:两位数加两位数 生:两位数减两位数 结合 P46.1 出示题目。 先自由口算,再独立口算。 评讲: (1)、比较分析每组中两题的区别和联系。 竖着比:第 1组算式都是 55加 30多,计算方法 上相同。第一题是不进位加,得数是 80多;第二题 是进位加,得数是 90多。 第 2组算式都是 55减 30多,计算方法上相同。 第一题是不退位减,得数是 20多;第二题是退位减, 得数是 10多。 前两组题横着比:都是 55加(减)30 多,上两题是 不进(退)位,得数是 80多和 20多;下两题是进(退) 位,得数是 90

30、多和 10多。 (2)、小结加、减法在算法上的共同点。 小结:在算法上先看十位,再看个位;先准确算出 有几个十,再算个位,进位就再加一个十,退位就 去掉一个十。 归纳得出:被减数=差+减数 一个加数=和-另一个加数 减数=被减数-差 (3)第 3组的两道算式有什么联系? 观察讨论:减法算式中的被减数是加法算式中的什 么? 减数和差分别是加法算式中的什么? 二、比较分析,优化结构(预设 20分) 2、P46.2 学生同桌合作练习。 3、P46.3 出示题目 (1)学生独立完成:估算出每题的得数是几十多。 圈出得数比 50大的算式。 (2)全班交流:汇报估算结果。 (3)小结估算方法:你是怎样估算

31、的? 4、P46.4 口算比赛。 评讲。 三、拓展练习(10 分钟) P46.5 (1)读题:说出题目含义。 (2)让学生根据题意提出求和或求差的一步计算的问 题。 由一人提出问题,全班估算和口算。 板 书 设 计 (总第 课时) 上课时间: 月 日 课 题 第六课时 练习五 2 教学内容 三(上)练习五 P4647 第 69 题 教 学 目 标 1、进一步掌握用两步计算解决实际问题的方法,能看懂线段 图,能利用线段图帮助解决问题。 2、进一步学会用线段图表示题里的数量关系,并能利用画线 段图帮助理解题意,较熟练地解答两步计算的实际问题。 3、会用不同的方法解决实际问题。 教 学 重 点、难

32、点 重点:利用画线段图帮助理解题意,较熟练地解答两步计算 的实际问题。 难点: 能发现问题并能交流解决问题的过程。 教学准备: 教 预习:1、把条件补充完整并计算。 养牛场有黄牛 25头, ,黄牛和奶牛一共 有几头? 备注 学 过 程 奶牛有( ) 奶牛的头数是黄牛的( )倍 奶牛比黄牛多( )头 奶牛比黄牛少( )头 2、我的想法。 一、整理知识要点,揭示课题,认定目标。 (预设 3分钟) 1、学生明确本课练习的内容及目标。 解决实际问题的关键:画出线段图,找到题中的 数量关系。 二、典型例题引入。 (预设 7分钟) 补条件,提问题 例 1:(1)大汽车有 45辆,小汽车比大汽车多 12辆。

33、 ? (2)白兔有 15只, , 白兔和灰兔一共有几只? 学生自主学习。 (1)提出问题或补上条件。 (2)分析数量关系并画出线段图。 (3)独立列式解答完成。 三、多层练习巩固。 (预设 15分钟) 1、P46 练习五第 6题 学生独立解答,再画线段图分析数量关系。 同桌说一说数量关系。 2、P47 练习五第 8题 (1)理解题意。 (2)解答后比较两个问题有什么不同之处? (3)在解答的时候有什么相同和不同的地方? 3、P47 练习五第 9题 (1)画线段图。 (2)小组交流分析数量关系 四、课堂作业反馈(预设 15分钟) 1、学生对自己本节的练习做自我评价,或请同桌评 价。 2、书本 P

34、47练习五第 7题。 (做在本子上) 3、 数学补充习题P38 第 1、3、4 题。 板 书 设 计 教 学 反 思 (总第 课时) 上课时间: 月 日 课 题 第七课时 练习五(3) 教学内容 三(上)P4748 第 10题思考题 教 学 目 标 1、通过练习提高学生的估计能力,在解决实际问题的过程中 使学生形成解决问题的思路。 2、培养学生有条理地解决问题和思考问题的能力。 3、培养学生团结、协作的团队精神,养成互相合作、交流的 习惯,同时也使学生初步形成独立思考和探究问题的意识和 能力。 教 学 重 点、难 点 教学重点:能灵活运用口算方法解决一些实际问题。 教学难点:能找到题中的数量关

35、系或者利用话线段图来解决 实际问题。 教学准备: 教 学 预习:1、估计下面各题得数是几十多,填在括号里。 68+27= 32+19= 90-36= 76-39= 87- 18= 25+57= ( )十多 ( )十多 ( )十多 ()十多 ()十多 ( )十多 一、揭示课题,认定目标。 (预设 3分钟) 1、学生明确本课练习的内容及目标。 备注 过 程 解决实际问题的关键:找到题中的数量关系。 解题的策略:可以画出线段图。 二、典型例题引入。 (预设 7分钟) 1、估算练习 不计算,你能直接在里填上“”或 “=”吗? 43+2626+34 34+4744+47 56-4758- 47 75-3

36、675-63 26+1726-17 47-2657-36 学生自主学习。 (1)独立解答。 (2)同桌说说你是怎样想的。 2、解决实际问题。 修路队第一天修路 56千米,第二天比第一天多修 12 千米。 (1)这个修路队两天一共修路多少千米? (2)第三天修的比第一天和第二天的总数少 48千 米, 第三天修了多少千米? 学生自主学习。 (1)读题后同桌说说已知的条件及所求的问题。 (2)分析数量关系,独立完成画出线段图。 (3)独立列式解答。 三、多层练习巩固。 (预设 15分钟) 1、P47 练习五第 10题 估计一下,在里填上“”或“=” 。 小组交流说说你是怎样想的? 2、P48 练习五

37、第 11题 (1)学生理解题意。 (2)要求这一天三年级共借书多少本?需要哪些信 息?怎么找? (3)要求三班借书多少本又要找需要的信息。 说说你找到了哪些信息? (4)同桌交流:说一说你是怎样想的? (5)学生独立解答,再画线段图分析数量关系。 (6)同桌说一说数量关系。 3、P48 练习五第 12题 (1)你能根据书上给的信息提出哪些问题? (2)同桌交流合作。列式解决问题。 (3)指名口答:同桌两人,一人说问题,一人来解 答。 4、P48 练习五第 13题 (1)学生看图。 (2)说一说你打算选购哪两种体育用品,并估计一 下大约需要多少钱? (3)小组交流。 5、思考题 四、课堂作业反馈

38、(预设 15分钟) 1、 数学补充习题P39 第 1、2、3 题。 教 学 反 思 第五单元 24 时计时法 (总第 课时) 上课时间: 月 日 课 题 第一课时 24 时计时法 教学内容 课本第 43-44页复习第 6-10题 教 学 目 标 1、 创设生活情境,了解 24时记时法,初步理解、归纳普 通记时法和 24时记时法的转换方法,会用 24时记时法正确 表示一天中的某一时刻。 2、 通过自主探索,合作交流,使学生经历 24时记时法的 认识过程,培养学生的观察,比较,归纳的能力。 3、 认识,体会 2时记时法在生活中的广泛应用,体会合理 安排时间的重要性。 教 学 重 点、难 点 重点:

39、理解普通记时法与 2时记时法的联系及区别,能正确 用 24时记时法表示时间及两种记时法的转换 难点:会用 24时记时法正确表示一天中的某一时刻。 教学准备: 教 学 一、揭示课题,认定目标(预设 5分钟) 1、猜谜语,复习旧知 2、讲故事,激发学习兴趣 3、导入课题。 二、目标驱动,自主学习(预设 10分钟) 1、讲解 0 时到 12时 备注 过 程 2、讲解 12时到 24时 3、24 时记时法与普通记时法的联系 交通、邮电、广播等部门在工作中需要很强的时间 观念。为了计算简便,不容易出错,都采用从 0时 到 24时的记时法,通常叫做 24时记时法。出示课 题。 24记时法是怎样记时的呢?现

40、在我们看钟面。 春节是我们每个小朋友最喜爱的节日之一。那么请 同学们回忆一下,在除夕夜晚盼望以久的新年钟声 是在什么时间敲响?请学生在钟面上拨出这个时间。 说明,这是旧的一天的结束,也是新的一天的开始。 作为一日的开始,我们把这一时刻称为 0时。 (在线 段图上写出) 24时记时法也就是从此时此刻开始计算一天的时间。 新的一天开始了, (继续拨时针)接下去是几时?夜 静悄悄的,同学们这时都早已经进入了甜蜜的梦乡, 在一步一步往下拨,让学生边看边说,2 时、3 时6 时。 (在线段图上依次写出,其中板书 2:00,其他让学生学写)天亮了,太阳公公也露出 了笑脸,我们该起床了,7 时,吃早饭了中午

41、 11时 30分,我们该吃饭了,中午 12时。问:这个 时候时针走了几圈?经过了几小时? 下面开始走第二圈,把时针指向下午 1时的位置。 问:钟面上现在表示的是几时? 用 24时记时法,我们可以表示为 13时。 (在线段图 上注出) 再拨到下午 2时,这时 24记时法可以怎么表示呢? 让学生说说。 (线段图上写出)这一部分不急于给学 生说时道理,而是让学生感知,自己感悟出记时的 方法。 接着往下拨,指向 2点 30分,问:下午 2点 30分 用 24时记时法怎样表示?(板书 14:30) 时钟在往下拨,到 7点,让学生说怎样表示。这时, 同学们结束了一天的学习,回到宿舍。时间一晃就 到了 20

42、时,也就是我们说的晚上几点,这时我们该 上床休息了。时间一分一秒地过去了,又是午夜 12 点,夜深人静,一天又过去了。这个时候,我们称 为晚上 12点,用 24时记时法是几时呢? 再仔细观察一下,24 时又正好是第二天的几时?这 时,一昼夜就结束了,新的一天又开始了。 引导学生明确时针走了两圈,走了 24小时。 在时间线段上找找普通记时法和 24时时法的联系。 明确:在一日内,由于第一圈走了 12小时,所以时 针在走第二圈时,就把时针所指的钟表上的时刻分 别加上 12。 三、组织练习,完善认知。 (预设 13分钟) 生活中还有哪些地方用 24时记时法来记录时间。 把小明看的节目预报用普通记时法

43、说一说。 教 学 反 思 (总第 课时) 上课时间: 月 日 课 题 第二课时 简单的时间计算 教学内容 三(上)第 5355 第 15题和“你知道吗” 。 教 学 目 标 1、让学生在生活情景中体验、探索并初步学会计算简单的经 过时间和培养学生估计经过时间的意识。 2、在解决生活中经过时间计算的问题中,不断提高学生解决 实际问题的能力以及运用数学知识的意识。 3、使学生感受数学与生活的密切联系,感受数学的实用性, 提高其学习数学的兴趣。 教 学 重 点、难 点 重点:学生自主探究计算经过时间的方法,并会计算从几时 几十分到几时几十分的经过时间。 难点:学生在生活中对经过时间有一定的经验和感受

44、。学生 已学习了 24时记时法。 教学准备: 教 学 过 一、揭示课题,认定目标。 (预设 5分钟) 师:谁来当一回小小播音员,用 24时记时法播报节 目呢? 出示节目预报表。 师:观察这张表,你能说哪个电视节目播放的时间 比较长,怎么知道的?(学生充分表达自己的观点) 请继续观察,思考“六一剧场”播放了多少时间和 “金色的童年”播放了多少时间。 二、目标驱动,自主学习。 (预设 15分钟) 备注 程 1根据学习材料,理解题意。 师:谁来当一回小小播音员,用 24时记时法播报节 目呢? 出示节目预报表。 师:观察这张表,你能说哪个电视节目播放的时间 比较长,怎么知道的?(学生充分表达自己的观点

45、) 请继续观察,思考“六一剧场”播放了多少时间和 “金色的童年”播放了多少时间。 2自主探究怎样计算从几时到几时和从几时几十分 到几时几十分的经过时间。 学习菜单: (1)思考“六一剧场”播放了多少时间。 (2)思考“金色的童年”播放了多少时间。 (3)有困难的同学可以看书本第 53页,在不懂的 地方做上记号。 3小组交流,完善认知结构。 三、组织练习,完善认知。 (预设 10分钟) 1围绕学习菜单进行全班交流。 2预设:“六一剧场” 14:00 即下午 2时,16:00 即下午 4时, 42=2(小时) 14:00 至 15:00 是 1小时,15:00 至 16:00 是 1小时, 合计

46、2小时。 1614=2(小时) 预设:“金色的童年” 借助例题中的线段图,让学生说出是怎样推算的。 算式是 4010=30(分) 3进一步掌握计算几时到几时和从几时几十分到几 时几十分的经过时间。 四、当堂检测,评价反思。 (预设 10分钟) 1 一课一练35 页 12 题。 板 书 设 计 教 学 反 思 (总第 课时) 上课时间: 月 日 课 题 第三课时 周末一天的安排 教学内容 三(上)第 5657 页中实践活动。 教 学 目 标 1、让学生经历设计自己的作息时间表的实践活动,进一步加 深对 24时计时法的理解和认识,从而体会到在生活中珍 惜时间、合理利用时间的重要性,养成遵守和珍惜时

47、间的 良好意识和习惯。 2、 以实践活动为载体,鼓励学生自主探索,发展学生与人合 作和交流的能力,在解决实际问题的过程中,培养学生的 数学意识。 3、使学生从现实的、有意义的数学学习内容中感受数学与日 常生活的联系,激发其学习数学的兴趣,树立学好数学的信 心。 教 学 重 点、难 点 重点:能正确运用 24时计时法制作时间安排表。 难点:能科学、合理地安排一天的活动。 教学准备: 学生经验:这次实践活动课是在学生能熟练用 24时计时法表 示 1天中的不同时刻、能计算一些简单的经过时间的基础上 进行的。 教学准备:教师自行设计周末一天的安排表,并针对安排表 设计几个问题。 预习: 1、商店上午

48、9:00 开门,晚 8:30 关门,现在已是 7:50,再过多久才开门?它一天营业多长时间? 2、上午第一节课是 8:50 开始,上四十分钟,下课 时间是( ) 。 备注 教 学 过 程 一、揭示课题,认定目标。 (预设 5分钟) 1、电视节目播放前,电视台都要进行一番安排,这 样观众才能安排好自己的时间及时看到自己喜欢的 节目。我们一天的工作、学习也都要进行一些安排, 这样才能使我们的生活有序而不显凌乱。 2、今天我们就自己动手设计一下自己本周末的活动, 好吗? 二、目标驱动,自主学习。 (预设 15分钟) 1、课前,老师为自己这个周末设计了活动时间安 排,想了解吗? 2、从老师的这张周末生

49、活安排表上,你能了解到哪 些信息? 学生回答。 你还能提出哪些数学问题? 独立思考后,小组内先交流。 3、全班交流。 对于求经过时间的问题,学生说说是怎样想的。 三、组织练习,完善认知。 (预设 10分钟) 1、你这个周末准备怎样安排?想不想与大家一起来 交流? 学生联系自己的生活,看看有没有哪些方面和老师 的安排比较接近的。 2、全班交流:除了这些安排,你还准备安排哪些活 动?你能为自己设计一张详细的时间安排表吗? 3、学生制作。有困难的。可以借助小组的力量帮忙 解决。 4、交流。 先小组,后全班。 5、学生调整。 学生对于同伴提出的建设性的意见,将自己的时间 安排表做一些调整。 四、当堂检

50、测,评价反思。 (预设 10分钟) 1、通过这次活动,你有哪些收获? 课堂作业:一课一练36 页 13 题。 板 书 设 计 教 学 反 思 第六单元 长方形和正方形 (总第 课时) 上课时间: 月 日 课 题 第一课时 认识长方形和正方形 教学内容 三(上)P5860 页的例题及想想做做 教 学 目 标 1、让学生从熟悉的情境中,感受并能用自己的语言描述长方 形和正方形的特征,会根据特征判断一个物体的某一个面是 不是长方形和正方形。 2、通过观察操作等实践活动,让学生经历认识长方形和正方 形特征的探究过程,培养学生的探究意识和解决问题的能力, 发展学生的空间观念。 3、在学习活动中,让学生学

51、习与他人如何合作交流,培养学 生积极主动的数学情趣,体会数学在生活中的价值。 教 学 重 点、难 点 重点:理解长方形、正方形边和叫的特点及相互间的联系。 难点:认识长方形、正方形的特征,建立初步的空间观念。 教学准备: 学情分析:学生能根据具体的生活情境、直观、感性地认识 长方形、正方形,能根据具体实物判断某一个面是不是长方 形或正方形。 教学准备:长方形、正方形纸片、直尺、一副三角板、钉子 板、橡皮筋、16 个边长为 1厘米的小正方形、白纸一张、挂 图、小黑板。 教 一、揭示课题,认定目标。 (预设 3分钟) 1、集体交流已学过的图形。 2、找出长方形和正方形。 二、自主学习,建构模型。

52、(预设 15分钟) 1、 学习菜单: 备注 学 过 程 (1)猜测长方形和正方形的特征。 (2)分小组探索长方形与正方形的特征。 (3)小组活动 :折一折,量一量,比一比。 2、集体交流 :长方形、正方形的边和角有什么特 点。 3、比较:长方形和正方形它们有什么区别与联系? 4、认识长方形、正方形各部分名称。 生自主学习时,教师巡视参与学生的活动,及时给 予学困生适当的指导。 1、讨论长方形和正方形有什么特征? 2、动手操作,寻找长方形、正方形的特点。 (1)老师给每人提供一张长方形纸和一张正方形纸, 分小小组想办法验证长方形、正方形的特点。 (2)哪一个小组能验证给我们看? (3)判断长方形

53、对边相等你们用什么方法的? (4)判断四个角是直角用什么办法? (5)正方形的特征你们是怎么验证的谁来说说? 3、我们再仔细观察一下长方形和正方形,能找出它 们有哪些相同的特征吗?那长方形与正方形又有什 么不相同的特征呢? 4、认识各部分名称 长方形的长和宽 正方形的边长 三、组织练习,完善认知。 (预设 12分钟) 1、完成 P59“想想做做”第 1题。 (围一围 、说一 说) 先在钉子板上围一围,同桌说说它们各自的特点, 再选择几个作品说说是怎样围的。 2、完成 P59“想想做做”第 2题。 (拼一拼) 同桌合作完成,再分别展示拼成的作品,并说说是 怎么想的。 3、完成 P60“想想做做”

54、第 3题。 (剪一剪 ) (1)让学生拿出一张长方形纸,然后提问:能把这 张长方形纸变成尽可能大的正方形吗? (2)学生操作。汇报时说说操作的方法,并说说是 怎样想的? 方法一:照书本折一折,剪出正方形。 方法二:量出长方形宽边的长度,再在长边上截 下宽边的长。 4、完成 P60“想想做做”第 5题。 (量一量 、填一 填) 让学生先量一量,再填一填,并说说是怎样量的。 5、完成 P60“想想做做”第 6题。 (估一估、量一量) (1)引导:我们先来估算一下数学书封面的长是多 少,宽是多少。 (2)让学生再量一量,看是否与估算的相接近。 6、完成 P60“想想做做”第 7题。 (画一画 、说一

55、 说) (1)先让学生在书上画一画,再在小组里交流各自 的图形,说说画的长方形和正方形每条边的长度。 (2)再集体展示、交流。 四、当堂检测,评价反思。 (预设 10分钟) 1、完成 P60“想想做做”第 4题。 (拼一拼 ) (1)用不同的拼法,将 6个边长围 1厘米的小正方 形拼成一个长方形。先让学生自己拼一拼,再在小 组里交流,鼓励学生有条理地表达。 (2)用 16个边长围 1厘米的小正方形,拼成一个 大正方形,再拼成一个长方形。 (3)鼓励学生找出不同的拼法。 板 书 设 计 教 学 反 思 (总第 课时) 上课时间: 月 日 课 题 第二课时 认识周长 教学内容 三(上)P6162

56、页的例题及想想做做 教 学 目 标 1、通过具体情境的创设,让学生认识周长的含义,能正确指 出物体的周长,会测量和计算简单图形的周长。 2、让学生在观察、测量计算中,获得对周长的最真实、最直 接的体验,并体会解决问题方法的多样性策略,发展学生的 空间观念。 3、让学生在实际操作活动中,体验数学学习的乐趣,增强学 生的交往、合作意识,让其深刻体会数学予生活的密切联系。 教 学 重 点、难 点 重点:正确认识周长的含义,懂得用测量和计算的方法知道 可以求出物体的周长。 难点:认识周长,理解周长的含义。 教学准备: 学情分析:学生平时比较关心自己身边的事情,他们对于周 长有比较丰富的感性认识,而且对

57、于测量周长也有一定的生 活经验。 教学准备:课前准备几片自己喜欢的、形状不同的树叶、挂 图、小黑板。 教 一、揭示课题,认定目标。 (预设 3分钟) 1、指名学生回答。 2、学生认定学习内容和学习目标。 二、自主学习,建构模型。 (预设 15分钟) 1、初步理解周长。 备注 学 过 程 (1)猜猜“周长”是什么意思? (2)你能指出游泳池的周长吗? 2、进一步理解周长的含义 (1)拿出数学书,指一指数学书的封面的周长是指 哪里的长度。先摸一摸,指给同桌看,再说一说。 (2)指一指课桌面、三角板的周长在哪里? 3、完成“想想做做”P62 的第 2题。 先按要求描一描,再说说哪里是它的周长。 4、

58、举例说说生活中的例子。 (学生拿出准备的树叶) 5、下面我们就来看一看树叶的周长。 学习菜单: (1)拿出一片树叶,你能指出树叶的周长在哪里吗? (2)猜一猜,用桌两人谁的树叶周长长一些? (3)动手操作。 (4)小组交流,你是怎样量的?结果是什么?你的 猜测对不对?想办法算出树叶的周长。 6、全班交流。 (1)学具盒面的周长在哪里?你能知道它的周长有 多长吗? 想办法算一算。交流算法。 (2)三角尺的周长在哪里,你能算一算吗? (3)学生交流想法。 (4)小组里交流,说说你是怎样算出来的? 三、组织练习,完善认知。 (预设 12分钟) 1、完成 P61“试一试” 。下面每个图形的周长各是多

59、少? 你是怎样知道的?在小组里交流。 2、完成 P61“想想做做”第 1题。 3、完成 P62“想想做做”第 4题 先让学生独立算一算,再说一说是怎样算出来的。 4、完成 P62“想想做做”第 5题。 让学生独立算一算,再交流,并说说是用什么方法 算出它们的周长的。 四、当堂检测,评价反思。 (预设 10分钟) 1、 补充练习P46 第 1题。 补充练习P46 第 2、3 题。 补充练习P46 第 4题。 2、拓展题: P62“想想做做”第 6题。 想办法两处自己的腰围和大树树干的周长。 板 书 设 计 教 学 反 思 (总第 课时) 上课时间: 月 日 课 题 第三课时:长方形和正方形的周长

60、计算 教学内容 三(上)P6365 页的例题及想想做做 教 学 目 标 1、让学生在具体的情境中,探索并掌握长方形和正方形的周 长计算方法,会运用自己喜欢的方法正确计算长方形和正方 形的周长。 2、运用长方形和正方形的周长计算方法解决生活中的一些实 际问题,让学生体验数学与生活的密切联系,培养学生初步 的解决问题的能力。 3、让学生在自主探究的活动中,体验成功的快乐,增强他们 学习数学的信心。 教 学 重 点、难 点 重点:探索长方形和正方形的周长计算方法,能正确计算长 方形和正方形的周长。 难点:自主探索长方形和正方形的周长计算方法。认识长方 形、正方形的特征,建立初步的空间观念。 教学准备

61、: 学情分析: 学生以认识长方形和正方形的特征,理解周长的 含义;会借助测量等手段,算出一个平面图形的周长;对生 活中的长方形和正方形有许多感性积累,也能自行测量和计 算。这些均为学生自己探索求长方形和正方形的周长计算提 供了成功的保证。 教学准备:学生准备 6个边长是 1厘米的正方形。 教师准备:挂图、小黑板。 预习:1、画出一个长是 6厘米,宽是 3厘米的长方 形,试着计算它的周长;画出一个边长是 4厘米的 正方形,试着计算它的周长。 备注 教 学 过 程 2、我的收获与困惑。 一、揭示课题,认定目标。 (预设 3分钟) 1、根据例题图,说说知道了哪些信息?可以提出什 么数学问题? 2、学

62、生认定学习内容和学习目标。 二、自主学习,建构模型。 (预设 15分钟) 1、探究长方形周长和正方形的计算方法。 (1)学生独立计算篮球场和手帕的周长 。 (2)小组交流计算方法。 2、全班交流长方形周长的计算方法 。 预设的方法有: (1)28+15+28+15=86(米) (2)28+28+14+14=80(米) (3)282=56(米)152=30(米)56+30=86(米) (4)28+15=43(米)432=86(米) 3、说说自己喜欢的长方形周长的计算方法和理由。 4、全班交流正方形周长的计算方法。 预设的方法有: (1)25+25+25+25=100(厘米) (2)254=100

63、(厘米) 5、说说这两种算法之间有什么联系? 三、组织练习,完善认知。 (预设 12分钟) 1、完成 P64“想想做做”第 1、2 题。 学生独立完成后,组织交流讨论。 2、完成 P65“想想做做”第 4、5 题。 理解要求铝合金边框和栏杆各需要多少,就是求图 形的周长 。 学生独立完成,组织交流 。 3、完成 P65“想想做做”第 6题 。 引导学生同桌合作,动手拼一拼,摆一摆,算一算。 组织交流,通过拼摆,你们知道了什么? 四、当堂检测,评价反思。 (预设 10分钟) 1、书本 P64第 3题做在本子上。 2、 补充练习P48 第 1、2 题。 补充练习P48 第 3、4 题。 拓展练习:

64、用 12个边长 1厘米的正方形 拼成一个长方形。周长最长是多少厘米?周长最短 呢? 板 书 设 计 教 学 反 思 (总第 课时) 上课时间: 月 日 课 题 第四课时:练习六 教学内容 三(上)P6667 页练习六第 17题、思考题。 教 学 目 标 1、通过综合练习,进一步加深学生对长方形、正方形周长含 义的理解,使其能正确、熟练地进行长方形和正方形的周长 计算。 2、估算并计算生活中长方形和正方形的周长,培养学生的估 算意识和解决实际问题的能力,使其体会解决问题的多样化 策略。 3、让学生在练习中获得成功的体验,增强他们学好数学的信 心。 教 学 重 点、难 点 重点:掌握长方形和正方形的周长计算在生活中的综合运用。 难点:掌握长方形和正方形的周长计算在生活中的综合运用。 教学准备: 学情分析:学生已认识长方形和正方形的特征,理解周长的 含义,并能运用不同的思路求出长方形和正方形的周长,在 活动中带领学生感悟。 教学准备:学生准备 2个长 4厘米、宽 2厘米的长方形。 教师准备:小黑板。 教 一、揭题认标、举例梳理。 (3 分钟) 学生回忆长方形和正方形的特征,周长的含义和长 方形、正方形周长的计算方法。 学生完成练习六第一第二题:先量一量两个图形每 条边的长度,再说一说这两个图形的名称和各自的 备注 学 过 程 特点。 看图计算两

- 温馨提示:

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。

2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。

3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。

4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。

5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。

6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。

7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。