2013届高考生物起点一轮复习 第九单元 群落的结构和演替学案

2013届高考生物起点一轮复习 第九单元 群落的结构和演替学案

《2013届高考生物起点一轮复习 第九单元 群落的结构和演替学案》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2013届高考生物起点一轮复习 第九单元 群落的结构和演替学案(18页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

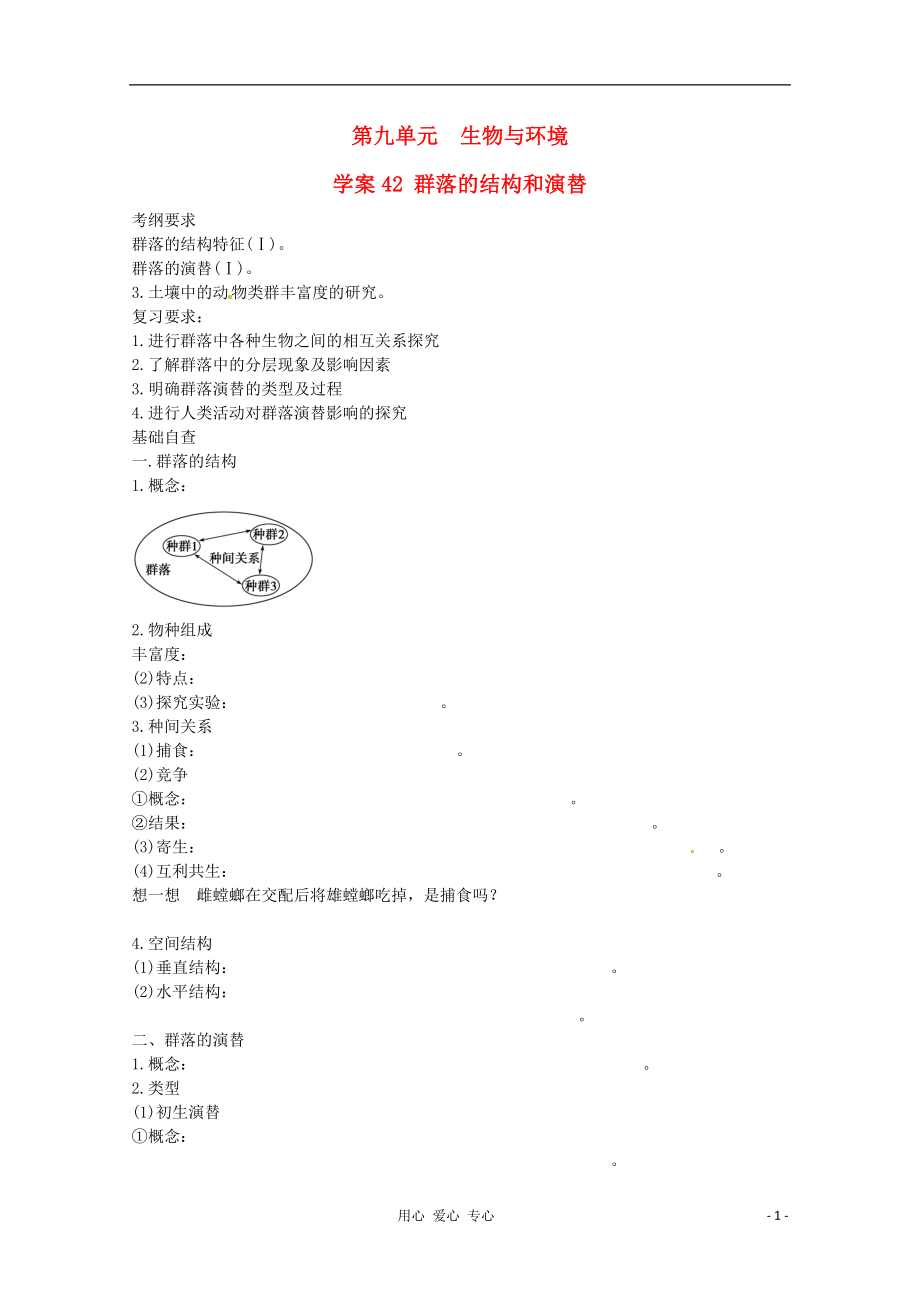

1、第九单元 生物与环境学案42 群落的结构和演替考纲要求群落的结构特征()。群落的演替()。3.土壤中的动物类群丰富度的研究。复习要求:1.进行群落中各种生物之间的相互关系探究2.了解群落中的分层现象及影响因素3.明确群落演替的类型及过程4.进行人类活动对群落演替影响的探究基础自查一.群落的结构1.概念: 2.物种组成丰富度: (2)特点: (3)探究实验: 。3.种间关系(1)捕食: 。(2)竞争概念: 。结果: 。(3)寄生: 。(4)互利共生: 。想一想雌螳螂在交配后将雄螳螂吃掉,是捕食吗? 4.空间结构(1)垂直结构: 。(2)水平结构: 。二、群落的演替1.概念: 。2.类型(1)初生

2、演替概念: 。过程:(2)次生演替概念: 。过程: 人类活动对群落演替的影响: 想一想弃耕农田在时间允许的情况下一定能形成树林吗?课堂深化探究一.群落及其种间关系辨析1.群落与种群的比较种 群群 落区别概念内涵 概念外延 特征 联 系 2.种间关系的比较关系名称数量坐标图能量关系图特点举例互利共生 捕食 特别提醒1.(1)两种生物之间可能有多种种间关系。(2)上述种间关系都有利于种群的进化。(3)关于捕食坐标曲线中捕食者与被捕食者的判定:a.从最高点判断,捕食者数量少,被捕食者数量多;b.从变化趋势看,先到波峰的为被捕食者,后达到波峰的为捕食者,即被捕食者变化在先,捕食者变化在后。2.方法技巧

3、对种间关系的相关曲线确定(1)互利共生曲线同步变化(同生共死)。(2)捕食曲线不同步变化的此消彼长(不会导致某种生物灭绝)。(3)竞争曲线看最终结果,一种数量增加,另一种数量下降甚至降为0;只要曲线中提示两种生物有共同的空间或食物,则必为竞争,竞争激烈程度取决于空间、食物的重叠范围。(4)两种生物甲和乙以同一植物为食,但取食的部位不同并不构成竞争关系如09全国理综:以叶为食的菜粉蝶幼虫与蜜蜂在同一株油菜上采食;例09年江苏卷中人吃玉米籽粒,而牛吃秸秆。二.群落的结构及演替1.群落的空间结构类型(1)垂直结构植物群落的垂直结构表现了群落垂直方向上的分层性。植物的分层现象主要与 有关,群落中的光照

4、强度总是随高度的下降而逐渐减弱(如下图所示)。群落中植物的垂直结构又为动物创造了 ,因此,动物 分层现象。(2)水平结构 2.群落的演替(1)初生演替和次生演替的比较类 型初生演替次生演替起 点 基质与环境条件 时 间 速 度 影响因素 实 例 (2)群落演替的原因 (3)群落演替的结果演替方向 能 量 结 构 稳定性 特别提醒:对群落演替的分析(1)演替的原因:植物繁殖体的迁移、散布和动物的活动;群落内部环境变化;种内和种间关系的改变;外界环境条件的变化;人类的活动。(2)演替的特征方向:有一定的方向性。能量:总生产量增加,净生产量逐渐降低,群落有机物总量增加。结构:营养结构更加复杂,物种多

5、样性增加,稳定性增加。生活史:生物个体增大,生活周期变长,生态位变窄。物质循环:由开放转为封闭,交换速度变慢。三.土壤中小动物类群丰富度的研究1.实验原理(1) (2) 。(3)丰富度: 。记名计算法 目测估计法 2.实验流程确定问题制定计划实施计划得出结论: 。3.实验注意事项(1)从不同营养环境中采集土壤样本要分别统计。(2)尽可能多地收集小动物。收集小动物时,根据土壤中生物的避光性和趋湿性来收集。(3)从同样营养土壤中采集的样本,多组同学进行统计比较。(4)识别命名要准确,并进行分类。(5)远离危险地带,不要破坏当地环境。对应训练1.下图为A地衣中的藻类和真菌、B大小两种草履虫、C狐与兔

6、、D细菌与噬菌体四组生物的种间关系示意图(纵轴表示个体数,横轴表示时间)。请据图回答问题。(1)判断AD四组生物的对应曲线:A._;B._;C._;D._。(2)造成中出现的现象是由于_。(3)与相比,结果不同是因为_。(4)若四种种间关系中的b死亡,对a有利的曲线是_。(5)若狐死亡,则兔的发展趋势是_。2.如图A、B、C分别代表的是在2003 800 m的海拔高度内,山坡A、森林B、海洋C三个不同的自然区域内植物的分布状况。据此判断下列选项中正确的是()。A.在2003 800 m范围内,不同区域内植物的种类出现了很大的差异,温度是影响分布的主要生态因素B.A处不同高度的山坡上分布着不同的

7、植物类群,这说明群落具有垂直结构C.B、C处的植物在垂直方向上都具有明显的分层现象,这说明群落具有垂直结构D.影响B处植物出现明显分层现象的主要因素是水分3.如图表示两个群落演替过程中物种丰富度的变化,下列叙述正确的是()。A.甲表示的是裸岩上的初生演替B.乙可表示弃耕农田上进行的演替C.甲中和处的物种组成完全相同D.若条件适宜,乙群落可演替成森林4.跳虫、甲螨和线虫是土壤中的主要动物类群,对动植物的分解起重要作用。请回答下列问题。(1)由于跳虫和甲螨活动能力_,身体_,不适合用手直接捕捉,常采用吸虫器等进行采集。(2)先要采集大量的跳虫用于实验室培养,最好选择下图中的吸虫器_,理由是_。若要

8、采集大量的甲螨作为标本保存,最好选择吸虫器_,理由是_。(3)现在一培养罐内同时培养跳虫、甲螨和线虫三个种群,若他们均仅以罐内已有的酵母菌为食,则跳虫与甲螨之间的关系是_,线虫与酵母菌之间的关系是_。若跳虫种群所含能量增长n kJ,则跳虫消耗的酵母菌所储存的能量至少为_kJ。5.(2012嘉兴月考)某生物兴趣小组准备调查校园附近农田土壤中小动物类群的丰富度,与此相关的叙述中,不正确的是()。A.许多土壤动物不适于用标志重捕法进行调查B.丰富度的统计方法有记名计算法和目测估计法C.利用小动物的趋光趋热性,可用带灯罩的热光源装置收集土样中的小动物D.无法知道名称、肉眼难以识别的小动物不能忽略不计6

9、.下图是“土壤中小动物类群丰富度的研究”实验中常用的两种装置,下列有关叙述不正确的是()。A.A装置的花盆壁C和放在其中的土壤之间留一定空隙的目的是便于空气流通B.B装置通常用于对体型较小的土壤动物进行采集C.A装置主要是利用土壤动物避光、避高温、趋湿的习性采集D.用B装置采集的土壤动物可以放入体积分数为70%的酒精溶液中7.下图为植物群落生长的分层现象,对此现象解释不正确的是()A.分层现象是植物群落与环境条件相互联系的一种形式B.决定这种现象的环境因素除光照外,还有温度和湿度等C.种植玉米时,因植物群落分层现象的存在,所以要合理密植D.在农业生产上,可以充分利用这一现象,合理搭配种植的品种

10、实验探究某地曾是著名的鱼米之乡,植物生长茂盛,土壤动物种类繁多。后来,由于上游地区一农药厂的污染废水排入河流,造成该地农田土壤环境持续恶化,原本常见的泥鳅、田螺等几近销声匿迹。为了调查污染废水对农田土壤动物类群的影响,在受污染河流一侧不同距离进行调查,调查结果见表371。表371 距污染河流不同距离土壤动物类群和个体离污染河流的距离(km)0.10.51.02.04.0动物类群数(类)2023375058动物个体总数(个)36566575019832490请根据上述材料,回答下列问题:(1)土壤动物调查一般不能采用标志重捕法,理由是 。(2)遭受污染的农田土壤仍存在一定数量的土壤动物,是因为农

11、田生态系统具有 ,而不同类群的土壤动物具有 。过度污染的农田会丧失生产能力,原因是 。“ (3)从表371调查结果可得出以下结论: ; 标记)限时训练题组一群落及种间关系1.如图,纵轴表示海洋不同深度中鱼类的食物分布状况,曲线甲、乙、丙分别表示三种鱼的数量变化。下列对此图的分析,错误的是()A.海洋中的鱼类具有垂直分层现象B.此图表明鱼类对食物的竞争状况C.此图表明海洋中鱼类的捕食状况D.此图表明海洋中鱼类的共生关系2. 下列有关生物丰富度的说法正确的是()A.丰富度是指单位面积或空间内生物个体数目的多少B.越靠近热带地区,生物的丰富度一定越高C.一般来说,某个区域生物丰富度越高,该区域的生态

12、系统抵抗力稳定性越高D.在探究土壤中小动物丰富度的过程中,要对取样土壤中的各种生物个体逐个计数3.下表显示一个岛上的国家公园中狼和驼鹿种群变化情况(无猎捕现象),下列结论中最适合这两个种群变化情况的是()年份狼种群数量驼鹿种群数量197010901972121151974201451976251051978189519801898A.狼的数量随驼鹿数量的增加而增加B.狼和驼鹿的数量变化相互没有关系C.驼鹿数量随狼数量的增加而增加D.两个种群的数量同时增加或减少题组二 群落演替:4.(2011安徽卷,6)某岛屿由海底火山喷发形成,现已成为旅游胜地,岛上植被茂盛,风景优美。下列叙述不正确的是()A

13、.该岛屿不同地段物种组成上的差异是群落水平结构的体现B.该岛屿形成后最初进行的群落演替属于次生演替C.旅游可能使岛上的群落演替按照不同于自然演替的速度进行D.该岛屿一定发生过漫长的群落演替过程5.下图表示两个群落演替过程中物种丰富度的变化,下列叙述正确的是(多选)()A.甲可表示火灾后森林进行的演替B.甲的演替速度比乙快、历时短C.甲中处的物种组成相同D.若气候条件适宜,甲乙均可演替成森林6.关于演替的说法错误的是()A.演替是群落根本性质发生变化的现象B.只有群落的结构受到干扰或破坏,才会出现群落的演替C.演替过程只要不遭到人类的破坏和各种自然力的干扰,其总的趋势是会导致物种多样性的增加D.

14、不论是成型的群落还是正在发展形成过程中的群落,演替现象一直存在,它贯穿于整个 7.(2011江苏卷)我国西南横断山区被公认为全球生物多样性的关键地区,不同海拔区域蝶类物种多样性研究结果见下表。下列有关叙述,正确的是()。垂直带海拔3 500植被类型热带季雨林常绿阔叶林常绿落叶混交林针阔混交林针叶林高寒灌丛草甸蝶类种数349452201136125100A.不同垂直带的植被类型差异是群落演替的结果B.不同垂直带的植被类型差异反映了群落的空间结构特征C.蝶类物种多样性与各垂直带植被类型无关D.蝶类物种多样性与各垂直带气候特征有关题组三土壤动物丰富度研究8. 科研人员对江苏某地沿海滩涂米草群落和裸露

15、泥滩的大型底栖(土壤)动物丰富度进行了对比研究。在相同取样条件下,利用一种常用底泥采样器(50 cm50 cm30 cm)采得各动物类群的物种数和个体总数如下表。下列有关本研究的叙述,正确的有(多选)()招潮蟹类厚蟹类沙蚕类泥螺类蛤类物种数个体总数物种数个体总数物种数个体总数物种数个体总数物种数个体总数裸露泥滩518114212110214米草群落312290011000A.裸露泥滩的大型底栖动物物种丰富度高于米草群落B.米草群落的大型底栖动物种群密度高于裸露泥滩C.改用另一规格的常用底泥采样器会影响对比研究的结论D.改变采样的时间会影响采集到的物种数和个体总数9.下列关于实验“土壤中小动物类

16、群丰富度的研究”的说法中,不正确的是()A.为了调查不同时间土壤中小动物丰富度,可分别在白天和晚上取同一地块的土样B.许多土壤小动物有较强的活动能力,可采用标志重捕法调查土壤小动物类群丰富度C.利用小动物的避光避热性,收集样土中的小动物可采用带灯罩的热光源D.对于无法知道名称的小动物,不可忽略,应记录下它们的特征题组四综合题10. 下表是某地区森林群落演替过程中相关量统计,试根据表中数据回答问题: 调查时间调查项目1953年1973年1984年1996年叶面积指数2.486.6111.2817.76光能利用率(%)20.342.388.995.9总初级生产量t/(hm2a1)17.4355.5

17、0116.61150.81净初级生产量t/(hm2a1)1.5014.5223.8826.00(1)该地区生物群落的演替类型属于_,从数据分析,在演替过程中群落物种丰富度变化趋势是_。(2)统计表明随着群落演替的进行,生态系统光能利用率变化与叶面积指数的关系是_。(3)请绘制生产者呼吸量与叶面积指数之间的关系坐标曲线图。(4)下图是19531996年间该生态系统生物量(有机物量)统计图,据图你可以得出的生物量演变规律是_。(5)在对该地区某时间群落结构进行调查时,可以采用_法对植物丰富度进行调查,同时注意调查不同物种_情况,以获得群落的垂直结构。高考真题体验1.(2012 大纲)一块农田中有豌

18、豆、杂草、田鼠和土壤微生物等生物,其中属于竞争关系的是A.田鼠和杂草 B.豌豆和杂草C.豌豆和其根中的根瘤菌 D.细菌和其细胞内的噬菌体2(2012 大纲)下列关于森林群落垂直结构的叙述,错误的是A.群落中的植物具有垂直分层现象B.群落中的动物具有垂直分层现象C.动物在群落中的垂直分层与植物的分层有关D.乔木层的疏密程度不会影响草木层的水平结构3(2012 福建)科技人员选取某地同一自然条件下三种不同类型的茶园,进行物种丰富度的调查,结果如图。据图判断正确的是( )A.纯茶园物种变化幅度最小,不易产生暴发性虫害B.杉茶间作园各物种的种群密度在10月份时最大C.梨茶间作园的营养结构在6月份时最为

19、复杂D.人类生产活动不会改变茶园的群落结构“4(2012 海南)关于群落演替的叙述,错误的是A.人类活动可以影响演替的方向和速度B.森林阶段动物的分层比灌木阶段的简单 C.初生演替可发生在从来没有植被分布的地带D.森林阶段对太阳光的利用比灌木阶段更充分“5.(2012 新课标卷)某草原上生活着鹿、兔、狼和狐等生物,雄鹿有角、雌鹿无角,通常情况下这种鹿的雌雄个体分群活动(生殖季节除外)。有人提出“鹿角效应”假说解释这种同性聚群现象,即一群形态相同的食草动物能迷惑捕食者,降低被捕食的风险,回答下列问题:(1)该草原上的雌鹿群和雄鹿群属于 (填“不同”或“同一”)种群(2)草、鹿、兔、狼、狐和土壤中

20、的微生物共同形成了一个 (填“种群”、“群落”或“生态系统”)。(3)为探究“鹿角效应”假说是否成立,某同学用狗(能将抛入流水池中的漂浮物叼回来)、项圈和棍棒做了如下3组实验,甲组同时向流水池中抛出2个相同项圈,乙组同时抛出两个相同棍棒,丙组则同时抛出一个项圈和一个棍棒,记录每次抛出后狗叼回第一个漂浮物的时间。若丙组平均时间 (填“大于”、“等于”或“小于”)其他两组,则实验结果支持该假说。测试时要求甲、乙、丙3组抛出项圈或棍棒的距离 (填“相同”或“不同”),本实验中项圈或棍棒相当于该草原上的 。 6.(2012 上海)下图代表一定区域中不同物种的分布状况,其中物种多样性最高的是7.(201

21、2 广东)有关土壤动物研究的叙述,正确的是A.土壤动物群落不存在分层现象B.土壤动物种间关系主要是互利共生C.土壤盐碱度不同,土壤动物群落结构有差异D.随机扫取表层土取样,可以调查土壤小动物类群丰富度8.(2011上海单科,19)某类捕食者消耗的猎物数与猎物种群密度的关系如图曲线,能反映这类捕食者消耗的猎物比例与猎物种群密度关系的曲线是()。A. B. C. D.9.(2011大纲全国卷,4)某校园有一片草坪和一片树林,下列关于这两个群落中动物分层现象的叙述,正确的是()A.草坪和树林中的动物都具有分层现象B.草坪和树林中的动物都没有分层现象C.只有草坪和树林混杂在一起时动物才具有分层现象D.

22、草坪中的动物没有分层现象,而树林中的动物具有分层现象10.(2011全国卷)某校园有一片草坪和一片树林,下列关于这两个群落中动物分层现象的叙述,正确的是()。A.草坪和树林中的动物都具有分层现象B.草坪和树林中的动物都没有分层现象C.只有草坪和树林混杂在一起时动物才具有分层现象D.草坪中的动物没有分层现象,而树林中的动物具有分层现象11.(2011海南单科,24)关于群落演替的叙述,错误的是()。A.围湖造田活动对群落演替有影响B.演替过程中群落的物种组成不断变化C.次生演替的速度比初生演替的速度快D.弃耕农田上发生的群落演替是初生演替12.(2011安徽卷)某岛屿有海底火山喷发形成,现已成为

23、旅游胜地,岛上植被茂盛,风景优美。下列叙述不正确的是()。A.该岛屿不同地段物种组成上的差异是群落水平结构的体现B.该岛屿形成后最初进行的群落演替属于次生演替C.旅游可能使岛上的群落演替按照不同于自然演替的速度进行D.该岛屿一定发生过漫长的群落演替过程学案42 群落的结构和演替答案与解析基础自查一.群落的结构1. 同一时间内聚集在一定区域中各种生物种群的集合各种种群之和群落,或种群群落2.物种组成(1) 群落中物种数目的多少。(2) 不同群落丰富度(3) 土壤中小动物类群丰富度的研究。3. (1)捕食:一种生物以另一种生物作为食物。(2)竞争概念:两种或两种以上生物相互争夺资源和空间等。结果:

24、相互抑制或一方占优势,另一方处劣势甚至灭亡。(3)寄生:一种生物(寄生者)寄居于另一种生物(寄主)的体内或体表,摄取寄主的养分以维持生活。(4)互利共生:两种生物共同生活在一起,相互依存,彼此有利不同。 不是捕食,捕食必须发生在不同物种生物个体之间,而雌雄螳螂属同一物种。4.空间结构(1)垂直结构:在垂直方向上,大多数群落具有明显的分层现象。(2)水平结构:受各种因素的影响,不同地段分布着不同的种群,同一地段上种群密度也有差别,常呈镶嵌分布。二、群落的演替1.概念:随着时间的推移,一个群落被另一个群落代替的过程。2.类型(1)初生演替概念:在一个从来没有被植物覆盖的地面,或者是原来存在过植被,

25、但被彻底消灭了的地方发生的演替。森林(2)次生演替概念:在原有植被虽已不存在,但原有土壤条件基本保留,甚至还保留了植物的种子或其他繁殖体的地方发生的演替。过程:3.人类活动对群落演替的影响:人类活动往往会使群落演替按照不同于自然演替的速度和方向进行。不一定,还受气候等环境条件的影响。课堂深化探究一.群落及其种间关系辨析1.群落与种群的比较种 群群 落区别概念内涵一定自然区域内同种生物个体的总和一定自然区域内各种生物种群的总和概念外延种内关系的研究范围,种群内个体间可进行天然基因交流并拥有一个共同基因库种间关系的研究范围,由不同种群构成,群落中各物种间因存在“生殖隔离”而无法进行天然基因交流特征

26、最重要的特征是种群密度,年龄组成、性别比例、出生率和死亡率等都影响种群密度物种丰富度、种间关系、优势种、群落结构(垂直结构和水平结构)、演替(初生演替和次生演替)联 系群落是占有一定空间的多个生物种群的集合体,这些不同生物种群彼此相互作用,保证群落内的每一个生物种群都比单独存在时更加稳定,群落结构的形成是长期进化的结果,是一个相对稳定的统一整体2.种间关系的比较关系名称数量坐标图能量关系图特点举例互利共生相互依存,彼此有利。如果彼此分开,则双方或者一方不能独立生存。数量上两种生物同时增加,同时减少,呈现出“同生共死”的同步性变化地衣;大豆与根瘤菌寄生对寄主有害,对寄生生物有利。如果分开,则寄生

27、生物难以单独生存,而寄主会生活得更好蛔虫与人;菟丝子与大豆;噬菌体与被侵染的细菌竞争数量上呈现出“你死我活”的“同步性变化”。两种生物生存能力不同,如图a;生存能力相当,如图b。一般生态需求越接近的不同物种间竞争越激烈牛与羊;农作物与杂草;大草履虫与双小核草履虫捕食一种生物以另一种生物为食,数量上呈现出“先增加者先减少,后增加者后减少”的不同步性变化羊与草;狼与兔;青蛙与昆虫二.群落的结构及演替1.群落的空间结构类型(1)垂直结构 光照强度 多种多样的栖息空间和食物条件, 也有类似的分层现象。(2) 在水平方向上由于光照强度、地形、明暗和湿度等因素的影响,不同地段上分布着不同生物种群。2.群落

28、的演替(1)初生演替和次生演替的比较类 型初生演替次生演替起 点从来没有被植物覆盖的地面,或原来存在过植被,但被彻底消灭了的地方原有植被虽已不存在,但土壤条件基本保留,甚至还保留了植物的种子或其他繁殖体的地方基质与环境条件无有机质和生命胚种有大量有机质和生命胚种时 间经历的时间长经历时间短速 度缓慢较快影响因素自然因素人类活动较为关键实 例裸岩、沙丘和湖底的演替弃耕农田上和火灾后的草原上发生的演替(2)群落演替的原因环境不断变化,为群落中某些物种提供有利的繁殖条件,而对另一些物种生存产生不利影响。生物本身不断进行繁殖、迁徙。群落内部由于生命活动造成内部环境改变。种内和种间关系不断发生变化。人类

29、活动的干扰。(3)群落演替的结果演替方向演替是群落组成向着一定方向、具有一定规律、随时间而变化的有序过程,因而它往往是能预见的或可测的能 量一般总生产量增加,群落的有机物总量增加结 构一般生物种类越来越多,群落的结构越来越复杂稳定性演替是生物和环境反复相互作用,发生在时间和空间上的不可逆变化,一般稳定性越来越高特别提醒:对群落演替的分析(1)演替的原因:植物繁殖体的迁移、散布和动物的活动;群落内部环境变化;种内和种间关系的改变;外界环境条件的变化;人类的活动。(2)演替的特征方向:有一定的方向性。能量:总生产量增加,净生产量逐渐降低,群落有机物总量增加。结构:营养结构更加复杂,物种多样性增加,

30、稳定性增加。生活史:生物个体增大,生活周期变长,生态位变窄。物质循环:由开放转为封闭,交换速度变慢。三.土壤中小动物类群丰富度的研究1.实验原理(1)土壤是无数小动物的家园。(2)许多土壤动物身体微小且有较强的活动能力,可用取样器取样进行采集、调查的方法。(3)丰富度:统计方法通常有两种:记名计算法和目测估计法。记名计算法目测估计法得出结论:组成不同群落的优势种是不同的,不同群落的物种丰富度是不同的。一般来说,2.环境条件越优越,群落发育的时间越长,物种越多,群落结构也越复杂。对应训练1.解析本题主要考查的是对种间关系有关知识的理解掌握和运用的情况。根据图形分析,一般来说互利共生是两种生物的数

31、量变化一致;捕食是两种生物一种增多(减少),另一种亦随着增多(减少);竞争是两种生物一种数量增多,另一种生物大量减少或死亡;寄生可能使宿主数量减少但不可能使宿主全部死亡。答案(1)(2)食物竞争,使一种(大)草履虫死亡(饿死)(3)寄生关系不可能使宿主全部死亡(4)和(5)狐死亡,兔先增加(失去天敌)后减少(受草制约),最后趋于稳定2.解析在2003 800 m范围内,不同区域内植物种类的差异可受阳光、温度等不同生态因素的影响;A处不同高度的山坡上分布不同植物类群与群落垂直结构有区别;影响B处植物出现明显分层现象的主要因素是光照。答案C3.解析甲曲线的起点有生物群落,而乙曲线的起点无生物群落,

32、故可知甲发生的是次生演替,乙发生的可能是初生演替,次生演替之后的物种和以前的物种不一定相同;森林是生态系统演替的顶极阶段,但并不是所有的生态系统都能演替到这个阶段,还要取决于当地的气候等条件。答案D4.解析(1)土壤中跳虫和甲螨活动能力较强,身体微小,不适合用手直接捕捉,常采用吸虫器等进行采集。(2)跳虫多栖息于潮湿隐蔽的场所,属于好氧型, 湿棉花模拟土壤湿润环境,利于跳虫存活。(3)跳虫与甲螨都以酵母菌为食,所以为竞争。线虫以酵母菌为食,它们之间的关系为捕食关系,最高传递效率为20%, 跳虫种群所含能量增长n kJ, 跳虫消耗的酵母菌所储存的能量至少为5n kJ。答案(1)较强微小(2)B该

33、吸虫器中的湿棉花模拟土壤湿润环境,利于跳虫存活D该吸虫器中的酒精可将收集的甲螨及时固定,防止腐烂(3)竞争捕食5n5.解析本题考查土壤中动物类群丰富度的研究,意在考查考生的实验与探究能力。一般来说,土壤小动物具有避光避热性,可用带灯罩的热光源装置收集土样中的小动物;如果无法知道名称、肉眼难以识别的小动物忽略不计的话,会人为降低土壤中小动物类群的丰富度。答案C6.解析由图可知,A装置主要是利用土壤动物避光、避高温、趋湿的习性采集,其中的花盆壁C和放在其中的土壤之间留一定空隙的目的是便于小动物的采集,而不是空气流通;B装置通常用于对体型较小的土壤动物进行采集,用B装置采集的土壤动物可以放入体积分数

34、为70%的酒精溶液中,也可以放到试管中。答案A7.C植物群落出现分层现象的原因主要与光照(森林)、温度(高山)等因素有关,环境因素影响植物群落的分层现象。植物群落的分层现象可以用来指导农业生产,譬如玉米和大豆间种,提高光能的利用率。实验探究(1)大多数土壤动物身体微小,活动范围小,标记个体难与无标记个体充分混匀。(2)相对稳定性;不同的耐污能力;当外来干扰超过生态系统自我调节能力时,会导致系统稳定性(稳态)的破坏,甚至会引发系统的崩溃。(3)农药污染会降低土壤动物类群数和个体总数;距离污染源越远(近),农药污染物的浓度越低(高),对土壤动物的影响越小(大)。限时训练题组一群落及种间关系1.D纵

35、坐标为甲、乙、丙三种鱼类的食物分布,有共同的食物资源和生存空间,故构成竞争关系。2.C生物丰富度是指生物种类的多少,而不是个体数量的多少。3.A本题以表格的形式呈现信息,考查捕食者与被捕食者的数量变动关系。刚开始捕食者狼数量随着被捕食者驼鹿数量增加而增加,后来由于狼过多造成驼鹿数量锐减,直至最后二者数量都大致稳定。题组二 群落演替:4.B由题干可知,该岛屿由海底火山喷发形成,最初无植被覆盖,故在该岛上发生的群落演替是初生演替,而不是次生演替,B项错误。初生演替的时间较长,D项正确。人类的参与可使群落演替按照不同于自然演替的速度和方向进行,C项正确。该岛屿不同地段物种组成上的差异,即物种的镶嵌式

36、分布是群落水平结构的体现,A项正确。5.ABD甲表示的是次生演替,故A正确;乙是初生演替,次生演替的速度比初生演替快、历时短,故B正确;在群落演替的不同阶段,物种的种类和组成不同,故C错误;不论初生演替还是次生演替,若气候条件适宜,最后都可以演替成森林,故D正确。6.B群落的演替是一直存在的,它贯穿于整个群落发展的始终,是一个动态变化的过程。任何一个群落都不可能是不变的,即使其内的生物种群没有发生大的变化,但种群密度、年龄组成、性别比例等种群特征也可能发生改变,没有绝对不变的群落。另外根据群落演替的概念,演替应该是其根本性质发生了变化的过程,是一个由量变到质变的飞跃,如一个种群被另一个种群所代

37、替。在自然状态下,演替的总趋势是物种多样性的增加和种群稳定性的提高,因此我们说群落演替的顶极阶段是森林阶段。7.解析不同垂直带的植被类型差异是气候不同引起的结果,所以A选项错误;各个群落的空间结构特征都是包括垂直结构和水平结构,所以B选项错误;蝶类由于食物的原因分布是与植被类型有关的,所以C选项错误。答案D题组三土壤动物丰富度研究8.AD比较表中裸露泥滩与米草群落的大型底栖动物物种数和个体总数,可判断A正确,B错误。C错误,D正确,物种数和个体总数与常用底泥采样器的规格无关,但与取样的时间和地点等因素有关。9.B许多土壤小动物有较强的活动能力,但由于身体微小,不适合采用标志重捕法调查,调查土壤

38、小动物类群丰富度可采用取样器取样调查的方法。题组四综合题10.(1)次生演替逐渐增加(2)随着叶面积指数的增大,光能利用率升高(或正相关)(3)呼吸量总初级生产量净初级生产量,描点、连线如下图:(4)随着时间的推移生态系统的生物量逐渐增加,最终趋于稳定(5)样方空间上的分布(分层)解析(1)从题干信息可知:群落演替的起点不是原始裸地,而是从原来的植物群落所发生的演替,故为次生演替,演替的结果是群落物种的丰富度增加。(2)从表格数据可看出在演替过程中随着叶面积指数的增加,生态系统光能利用率也增加。(4)生物量演变的规律是随着时间的推移生态系统的生物量逐渐增加,最终趋于稳定。(5)对该地区某时间群

39、落结构进行调查时,可以采用样方法对植物丰富度进行调查,对不同物种空间分布情况的调查可获得群落的垂直结构。高考真题体验1.【答案】B【解析】一块农田中的豌豆和杂草会竞争水肥和光照等,B正确。田鼠与杂草属于捕食关系,豌豆和其根中的根瘤菌属于互利共生关系,细菌和其细胞内的噬菌体属于寄生关系,故A、C、D选项错。2【答案】D【解析】植物的垂直结构可为动物创造了创造多种多样的栖息空间和食物条件,因此动物在群落中的垂直分层与植物的分层有关,A、B、C正确。乔木层的疏密程度影响地面上的光照强度,从而影响草本植物的水平结构,D错误。3【答案】C【解析】纯茶园的物种单一,其抵抗力稳定性最差,容易产生暴发性虫害。

40、根据图中信息可以看出,10月份的杉茶园的物种数最大,但不并能说明各物种在此时的种群密度最大。同时,也可以看出,6月份时,梨茶间作园的物种数最大,此时其营养结构最为复杂,因为营养结构的复杂程度取决于物种的丰富度。人类活动会影响茶园群落演替的速度和方向,这样必然会对群落的结构造成影响。4【答案】B 【解析】人类活动往往使群落按照不同于自然演替的速度和方向进行,A正确;森林群落阶段比灌木阶段复杂而稳定,动物的分层比灌木阶段的复杂,B错误;初生演替是指在一个从来没有被植被覆盖的地面,或者是原来存在过植被,但被彻底消灭了的地方发生的演替,C正确;森林阶段叶面积指数比其灌木阶段大,对太阳光的利用比灌木阶段

41、更充分,故D项正确。 5.【答案】(1) 同一 (2) 群落 (3) 小于 相同 雌鹿或雄鹿【解析】(1)种群是指在一定时间内占据一定空间的同种生物的所有个体,所以雌鹿和雄鹿是同一种群。(2)生物群落是指在一定生活环境中的所有生物种群的总和,草原中草、鹿、兔和微生物等所有生物构成了群落。“汉水丑生的生物同行”超级群公益作品(汉水丑生2012-7-13标记)(3)根据鹿角效应:一群形态相同的食草动物能迷惑捕食者,降低被捕食的风险,所以项圈和木棍相当于草原上的食草动物,丙组的平均时间比较少。抛出的项圈和木棍的距离在此实验中属于无关变量,所以要保持一致,6.【答案】D【解析】A和B中皆有3个物种,C

42、和D中都是4个物种, D中4个物种分布较均匀,种数一定的总体,个中间数量分布越均匀物种多样性越高,所以D中的物种多样性最高。7.【答案】C【解析】由于不同的土壤层面为不同的生物提供了栖息地,土壤中的群落也存在垂直分布,所以A错;土壤中动物的种间关系更多的是捕食和竞争,所以B错;土壤表层只有一部分小动物分布,应该选择取样器取样法调查小动物的丰富度,所以D错。8.解析由图中曲线可知,在一定范围内,猎物种群的密度越高,捕食者所消耗的猎物数越多,其食物数量就会减少。答案D 9.A草坪和树林两个群落中的植物都具有分层现象,导致其中的动物都具有分层现象。10解析本题考查群落的结构。任何群落中的动物都具有分层现象。答案A 11解析弃耕农田上发生的群落演替是次生演替,演替过程中,优势种在不断变化,故群落的物种组成不断变化;次生演替的速度较初生演替的快;包括围湖造田在内的人类活动均影响群落的演替过程。答案D12解析考查群落的结构演替以及人类活动对群落演替的影响。B选项不正确:发生于火山、冰川泥以及沙丘的演替是初生演替。此演替已到了森林阶段一定经过很长时间。人类的活动会使演替不同于自然演替的方向和速度进行。不同地段上的差异属于水平结构,空间上的垂直分布属于垂直结构。答案B - 18 -用心 爱心 专心

- 温馨提示:

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。

2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。

3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。

4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。

5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。

6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。

7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。