马氏体相变与贝氏体相变

马氏体相变与贝氏体相变

《马氏体相变与贝氏体相变》由会员分享,可在线阅读,更多相关《马氏体相变与贝氏体相变(7页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、非平衡相转变现象举例1、 贝氏体转变一度专指钢中奥氏体在珠光体和马氏体转变温度之间的转变。这种转变可发生在等温或连续冷却过程中。转变产物为贝氏体。近来在非铁合金中也发现有类似钢中的贝氏体型转变(见固态相变、过冷奥氏体转变图)。 1930 年达文波特(E.S.Davenport)和贝茵(E.C.Bain)首次观察到钢经中温等温转变后相变产物的金相组织形态,后人为了纪念贝茵的功绩,将 这种组织定名为“贝氏体”(Bainite)。1939年梅尔(R.F.Mehl)又把在较高温度和较低温度形成的不同形态贝氏体分别称为上贝氏体和下贝 氏体。由于对贝氏体相变的本质了解不够,贝氏体尚无统一的定义。 贝氏体形

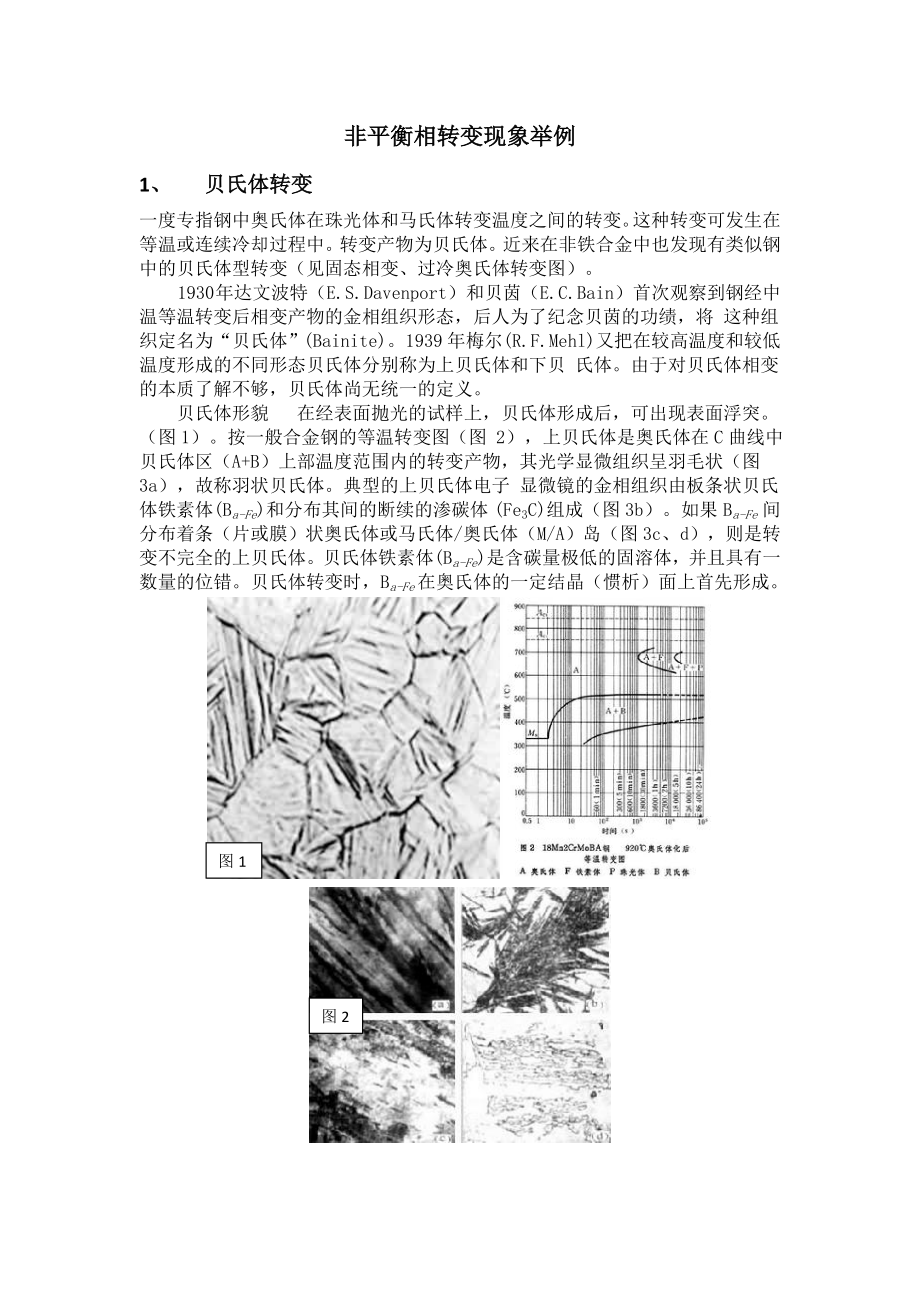

2、貌 在经表面抛光的试样上,贝氏体形成后,可出现表面浮突。(图1)。按一般合金钢的等温转变图(图 2),上贝氏体是奥氏体在C曲线中贝氏体区(A+B)上部温度范围内的转变产物,其光学显微组织呈羽毛状(图3a),故称羽状贝氏体。典型的上贝氏体电子 显微镜的金相组织由板条状贝氏体铁素体(Ba-Fe)和分布其间的断续的渗碳体 (Fe3C)组成(图3b)。如果 Ba-Fe 间分布着条(片或膜)状奥氏体或马氏体/奥氏体(M/A)岛(图3c、d),则是转变不完全的上贝氏体。贝氏体铁素体(Ba-Fe)是含碳量极低的固溶体,并且具有一数量的位错。贝氏体转变时,Ba-Fe在奥氏体的一定结晶(惯析)面上首先形成。 图

3、1图2下贝氏体是奥氏体在 C曲线(图2)中贝氏体区 (A+B)下部温度范围的转变产物,其光学金相显微组织呈针状(图4a),故又称针状贝氏体。电了显微镜的金相组织表现为在贝氏体铁素体B-Fe片内一定的结晶(惯析)面上分布着与其长轴呈5560方向排列的碳化物(图4b),这些碳化物或是Fe3C型,或是型。与上贝氏体相比,下贝氏体的 Ba-Fe碳含量过饱和程度较高,位错密度较大。当下贝氏体转变时,Ba-Fe也在奥氏体的一定结晶(惯析)面上首先形成。在低碳合金钢中,奥氏体在略高于马氏体点(Ms)温度区的转变产物为平行的Ba-Fe板条内分布着约与其长轴呈 60方向排列的碳化物(图4c),虽就碳化物形貌而言

4、可属下贝氏体;但根据贝氏体铁素体的惯析面,它应归属上贝氏体。 图4图5粒状贝氏体”通常认为是在铁素体基体上分布着一定数量的小岛(图5)。粒状贝氏体的小岛可能是:碳化物和铁素体,马氏体,奥氏体,或马氏体和奥氏体(M/A);在低碳合金钢中的小岛大多数为M/A。 贝氏体相变对钢的力学性能的影响 回火后马氏体的综合机械性能相比较,在等(抗拉或屈服)强度的条件下,典型的上贝氏体(图3b)由于存在粗大的片状Fe3C的缘故,性能较差;非典型的上贝氏体(图3c、d),特别是条(片或膜)或岛中以奥氏体为主时,其性能并不差。下贝氏体由于 Ba-Fe板条和碳化物较细小,故其性能良好。生产上常采用贝氏体等温淬火的方法

5、,既获得良好的性能,又减少了淬火变形或破裂。50年代以后又用合金化的方法使钢空冷为贝氏体组织(贝氏体型钢),除具有良好的力学性能、减少了变形或破裂外,还具有优异的焊接性能。 相变机理 关于贝氏体转变机理,尚存在争议。争论的焦点在于相变是属切变型还是属扩散型。持“切变”论点的学者们认为 Ba-Fe是以“切变”方式形成,并与母相奥氏体(A)保持共格关系,与马氏体转变相似,由于切变的原因而引起表面浮突。在转变的过程中铁原子只作有秩序协同迁移以改建晶体点阵类型,而无扩散运动。碳原子则在 Ba-Fe和A间通过扩散重新分配。在高温度区碳原子扩散比较容易,于是在 Ba-Fe板条间形成Fe3C片,奥氏体条(片

6、或膜)或有秩序排列的M/A岛(图3b、c、d),组成上贝氏体。低温度区由于碳原子扩散困难,往往在Ba-Fe 片 (或板条)内沉淀为有方向性排列的碳化物,于是组成下贝氏体(图4 b、c)。贝氏体转变时伴随着碳原子的扩散,所以其转变速率较马氏体转变缓慢。持“扩散”论点的则认为表面浮突并不意味着切变,他们用热离子发射电子显微镜方法研究了上贝氏体的 Ba-Fe形成过程与先共析铁素体长大相似,从而提出“台阶”机制(图6),即 Ba-Fe在一定结晶(惯析)面上形核后,其宽面和奥氏体(A)保持半共格,而且界面上为不动位错,界面移动较困难;端面铁原子则为无序分布,在碳原子扩散离开后可自由端向生长(图6实箭头方

7、向),由于位错的攀移而形成新台阶(图6中b),随后又端向生长,于是 Ba-Fe/A界面发生迁移(图6空箭头方向),使贝氏体长大。下贝氏体也应是“台阶”机制生长,这在中国已有实验结果证明。 2、 马氏体转变马氏体最初是在钢(中、高碳钢)中发现的:将钢加热到一定温度(形成奥氏体)后经迅速冷却(淬火), 得到的能使钢变硬、增强的一种淬火组织。1895年法国人奥斯蒙(F.Osmond)为纪念德国冶金学家马滕斯(A.Martens),把这种组织命名为 马氏体(Martensite)。人们最早只把钢中由奥氏体转变为马氏体的相变称为马氏体相变。20世纪以来,对钢中马氏体相变的特征累积了较多的知识, 又相继发

8、现在某些纯金属和合金中也具有马氏体相变,如:Ce、Co、Hf、Hg、La、Li、Ti、Tl、Pu、V、Zr、和Ag-Cd、Ag-Zn、 Au-Cd、Au-Mn、Cu-Al、Cu-Sn、Cu-Zn、In-Tl、Ti-Ni等。目前广泛地把基本特征属马氏体相变型的相变产物统称为马氏体 (见固态相变)。 相变特征和机制 马氏体相变具有热效应和体积效应,相变过程是形核和长大的过程。但核心如何形成,又如何长大,目前尚无完整的模型。马氏体长大速率一般较大,有的甚至高达105cms-1。人们推想母相中的晶体缺陷(如位错)的组态对马氏体形核具有影响,但目前实验技术还无法观察到相界面上位错的组态,因此对马氏体相变

9、的过程,尚不能窥其全貌。其特征可概括如下: 马氏体相变是无扩散相变之一,相变时没有穿越界面的 原子无规行走或顺序跳跃,因而新相(马氏体)承袭了母相的化学成分、原子序态和晶体缺陷。马氏体相变时原子有规则地保持其相邻原子间的相对关系进行位移, 这种位移是切变式的(图1)。原子位移的结果产生点阵应变(或形变)(图2)。这种切变位移不但使母相点阵结构改变,而且产生宏观的形状改变。将一个抛光 试样的表面先划上一条直线,如图3a中的PQRS,若试样中一部分(A1B1C1D1-A2B2C2D2)发生马氏体相变(形成马氏体),则PQRS直线就折成PQ、QR及RS三段相连的直线,两相界面的平面A1B1C1D1及

10、A2B2C2D2保 持无应变、不转动,称惯习(析)面。这种形状改变称为不变平面应变(图3)。形状改变使先经抛光的试样表面形成浮突。由图4可见,高碳钢马氏体的表面浮 突,它可由图5示意,可见马氏体形成时,与马氏体相交的表面上发生倾动,在干涉显微镜下可见到浮突的高度以及完整尖锐的边缘(图6)。 图4图7图6马氏体的惯习(析)面 马氏体相变时在一定的母相面上形成新相马氏体,这个面称为惯习(析)面,它往往不是简单的指数面,如镍钢中马氏体在奥氏体()的135上最先形成 (图7)。马氏体形成时和母相的界面上存在大的应变。为了部分地减低这种应变能,会发生辅助的变形,使界面改变如图7中由135变为224面。图

11、 7中马氏体呈透镜状,它具有中脊面,是孪晶密度很高的面,即135面,这些马氏体内部的孪晶是马氏体内的亚结构。在铁基合金的马氏体中存在孪晶或(和)位错,在非铁合金中一般存在孪晶或层错。由图7还可见到:在马氏体周围的母相(奥氏体)中形成密度很高的位错,这是在马氏体相变时,母相发生协作形变而形成的。 由于马氏体相变时原子规则地发生位移,使新相(马氏体)和母相之间始终保持一定的位向关系。在铁基合金中由面心立方母相变为体心立方(正方)马氏体M时具有著名的-Sachs关系(简称K-S关011M,M和西山关系;111110M,M。由面心立方母相P变为六方马氏体时,则有:111p001,p。马氏体相变的可逆性

12、 马氏体相变具有可逆性。当母相冷却时在一定温度开始转变为马氏体,把这温度标作Ms,加热时马氏体逆变为母相,开始逆变的温度标为As。图8中表示Fe-Ni和Au-Cd合金的Ms和As, 它们所包围的面积称为热滞面积,可见Fe-Ni马氏体相变具有的热滞大,而Au-Cd则很小。相变时的协作形变为范性形变时,一般热滞较大;而为弹性形变 时,热滞很小。像Au-Cd这类合金冷却时马氏体长大、增多,一经加热又立即收缩,甚至消失。因此这类合金的马氏体相变具有热弹性,称为热弹性马氏体相 变。 马氏体转变的温度时间关系 在一般合金的马氏体相变中,马氏体形成量只是温度的函数,即随着温度的下降,马氏体的形成量增大,称为

13、变温马氏体的形成,如图9所示(图中为马氏体形成量、Tq为 淬火介质的温度)。但在有些合金 (Fe-Ni-Mn)中马氏体的形成量却是时间的函数,即在一定温度下,随时间的延长,马氏体形成量增多,称为等温马氏体的形成,如图10所示(图中指 马氏体形成量)。一些高碳高合金钢,如高速钢、轴承钢,主要形成变温马氏体,但在一定条件下也能形成等温马氏体。这两类马氏体在本质上可能是一致的,不过 在变温马氏体形成时母相不易继续相变(稳定化),必须降温,增加相变的驱动力才能继续形成马氏体。一定的应力和形变作为附加的驱动力,会促使马氏体的形 成;但过量的形变又会阻碍马氏体相变的进行(力学的稳定化)。 工业应用 马氏体

14、相变规律在工业上的应用,已具显著效果。除马氏体强化普遍应用于钢铁外,在钢铁热处理中还利用相变规律来控制变形,以及改善性能。人们目前对铁基合 金的成分、马氏体形态和力学性质之间的关系已有较明晰的认识,具备位错亚结构的低碳型(条状)马氏体有一定的强度和良好的韧性,具备孪晶亚结构的高碳型 (片状)马氏体有很高的强度但韧性很差。按此,低碳马氏体已在工业上有较大量的应用。形变热处理的应用,以及马氏体时效钢(含碳0.02)的创制都是 利用低碳马氏体的良好韧性。图11是低碳型马氏体的光学显微镜下的金相组织;图12是低碳型马氏体的透射电子显微镜下的金相组织,可以见到内部的位错亚结 构。利用马氏体相变时塑性增长

15、,已建立了相变诱发塑性钢(TRIP钢)(见形变热处理)。 图12图11 有些合金如(Au-Cd,In-Tl等)在受一定应力时会诱发形成马氏体,相应地产生应变,应力去除后马氏体立即逆变为母相,应变回复。这现象称为“伪弹 性”。图13示Ag-Cd合金的伪弹性现象。具有热弹性和伪弹性的部分合金中还具有“形状记忆效应”,即合金经马氏体相变后经过形变使形状改变,但经过加 热逆变后对母相原来形状有记忆效应,会自动回复母相的原来形状,图14为形状记忆效应示意图。有的合金不但对母相形状,而且再次冷却时对马氏体形状也具有 记忆效应称为“双程记忆效应”。利用这种效应制成的形状记忆合金,已可工业应用。 马氏体相变的

16、研究 几十年来马氏体相变的研究,从表象逐步深入到相变的本质,但是对一些根本性问题还认识得不很完整。马氏体相变时母相和新相成分相同,因此可以把合金作为单元系进行相变的热力学研究。用热力学处理来计算Ms 温度以及验证相变过程的工作还处于发动阶段。虽然从实验上可以得到相变的惯习(析)面、取向关系以及应变量,但相变过程中原子迁动的过程尚未了解。晶体学 的表象理论,应用数学(矩阵)处理,预测马氏体相变过程的形状改变是均匀点阵形变、不均匀形变和刚性转动的结果;这只在Au-Cd、Fe3Pt 及高镍钢和高铝钢中得到验证,对大多数合金还不完全与实验结果相符合。在某些马氏体相变前观察到物理性质异变(如弹性模量下降)揭示了相变前母相点阵振动 (声学模)的软化,预相变和软模已为人们所注意。马氏体相变研究历史较久,工业上应用较广,也开始对金属和非金属的马氏体相变进行统一的研究。

- 温馨提示:

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。

2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。

3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。

4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。

5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。

6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。

7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。