(完整版)韧性城市文献阅读总结笔记

(完整版)韧性城市文献阅读总结笔记

《(完整版)韧性城市文献阅读总结笔记》由会员分享,可在线阅读,更多相关《(完整版)韧性城市文献阅读总结笔记(15页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

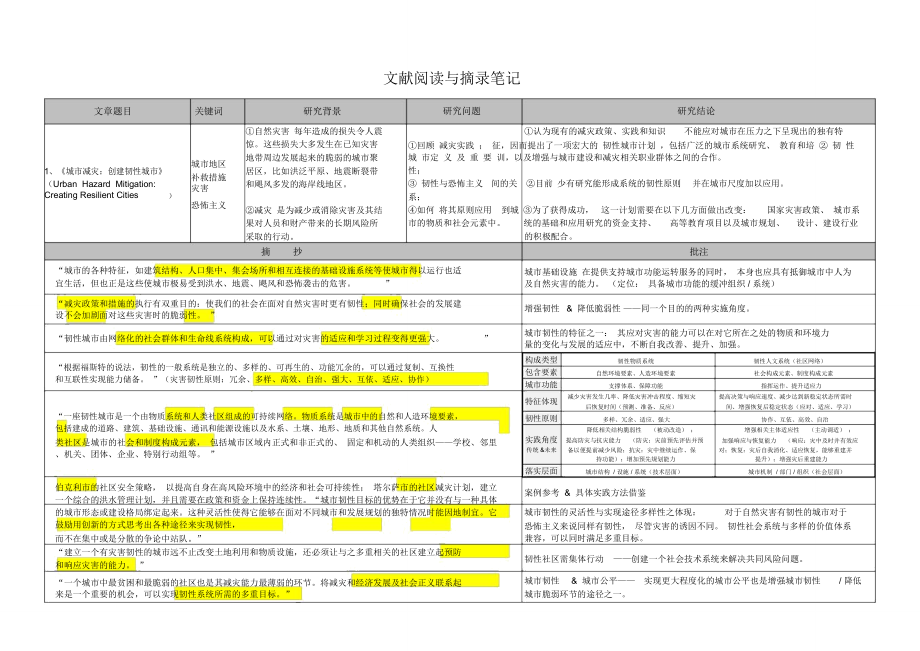

1、文献阅读与摘录笔记文章题目关键词研究背景自然灾害 每年造成的损失令人震惊。这些损失大多发生在已知灾害城市地区地带周边发展起来的脆弱的城市聚1、城市减灾:创建韧性城市居区,比如洪泛平原、地震断裂带补救措施(Urban Hazard Mitigation:和飓风多发的海岸线地区。灾害Creating Resilient Cities)恐怖主义减灾 是为减少或消除灾害及其结果对人员和财产带来的长期风险所采取的行动。研究问题研究结论认为现有的减灾政策、实践和知识不能应对城市在压力之下呈现出的独有特回顾 减灾实践 ; 征,因而提出了一项宏大的 韧性城市计划 ,包括广泛的城市系统研究、 教育和培 韧 性

2、城 市定 义 及 重 要 训,以及增强与城市建设和减灾相关职业群体之间的合作。性; 韧性与恐怖主义间的关 目前 少有研究能形成系统的韧性原则并在城市尺度加以应用。系;如何 将其原则应用到城 为了获得成功,这一计划需要在以下几方面做出改变:国家灾害政策、 城市系市的物质和社会元素中。统的基础和应用研究的资金支持、高等教育项目以及城市规划、设计、建设行业的积极配合。摘抄“城市的各种特征,如建筑结构、人口集中、集会场所和相互连接的基础设施系统等使城市得以运行也适宜生活,但也正是这些使城市极易受到洪水、地震、飓风和恐怖袭击的危害。”“减灾政策和措施的执行有双重目的:使我们的社会在面对自然灾害时更有韧性

3、;同时确保社会的发展建设不会加剧面对这些灾害时的脆弱性。 ”“韧性城市由网络化的社会群体和生命线系统构成,可以通过对灾害的适应和学习过程变得更强大。”“根据福斯特的说法,韧性的一般系统是独立的、多样的、可再生的、功能冗余的,可以通过复制、互换性和互联性实现能力储备。 ”(灾害韧性原则:冗余、多样、高效、自治、强大、互依、适应、协作)“一座韧性城市是一个由物质系统和人类社区组成的可持续网络。物质系统是城市中的自然和人造环境要素,包括建成的道路、建筑、基础设施、通讯和能源设施以及水系、土壤、地形、地质和其他自然系统。人类社区是城市的社会和制度构成元素, 包括城市区域内正式和非正式的、 固定和机动的

4、人类组织学校、邻里、机关、团体、企业、特别行动组等。 ”伯克利市的社区安全策略, 以提高自身在高风险环境中的经济和社会可持续性; 塔尔萨市的社区减灾计划,建立一个综合的洪水管理计划,并且需要在政策和资金上保持连续性。“城市韧性目标的优势在于它并没有与一种具体的城市形态或建设格局绑定起来。这种灵活性使得它能够在面对不同城市和发展规划的独特情况时能因地制宜。它鼓励用创新的方式思考出各种途径来实现韧性,而不在集中或是分散的争论中站队。”“建立一个有灾害韧性的城市远不止改变土地利用和物质设施,还必须让与之多重相关的社区建立起预防和响应灾害的能力。 ”“一个城市中最贫困和最脆弱的社区也是其减灾能力最薄弱

5、的环节。将减灾和经济发展及社会正义联系起来是一个重要的机会,可以实现韧性系统所需的多重目标。”批注城市基础设施 在提供支持城市功能运转服务的同时, 本身也应具有抵御城市中人为及自然灾害的能力。 (定位: 具备城市功能的缓冲组织 / 系统)增强韧性& 降低脆弱性 同一个目的的两种实施角度。城市韧性的特征之一: 其应对灾害的能力可以在对它所在之处的物质和环境力量的变化与发展的适应中,不断自我改善、提升、加强。构成类型韧性物质系统韧性人文系统(社区网络)包含要素自然环境要素、人造环境要素社会构成元素、制度构成元素城市功能支撑体系、保障功能指挥运作、提升适应力特征体现减少灾害发生几率、降低灾害冲击程度

6、、缩短灾提高决策与响应速度、减少达到新稳定状态所需时后恢复时间(预测、准备、反应)间、增强恢复后稳定状态(应对、适应、学习)韧性原则多样、冗余、适应、强大协作、互依、高效、自治降低相关结构脆弱性 (被动改造) ;增强相关主体适应性 (主动调适) ;实践角度 提高防灾与抗灾能力 (防灾:灾前预先评估并预加强响应与恢复能力 (响应:灾中及时并有效应传统 &未来备以便提前减少风险;抗灾:灾中继续运作、保对;恢复:灾后自我消化、适应恢复,能够重建并持功能);增加预先规划能力提升);增强灾后重建能力落实层面城市结构 / 设施 / 系统(技术层面)城市机制 / 部门 / 组织(社会层面)案例参考 & 具体

7、实践方法借鉴城市韧性的灵活性与实现途径多样性之体现:对于自然灾害有韧性的城市对于恐怖主义来说同样有韧性, 尽管灾害的诱因不同。 韧性社会系统与多样的价值体系兼容,可以同时满足多重目标。韧性社区需集体行动创建一个社会技术系统来解决共同风险问题。城市韧性& 城市公平 实现更大程度化的城市公平也是增强城市韧性/ 降低城市脆弱环节的途径之一。文章题目关键词研究背景研究问题研究结论自 20052015 兵库行动框架不同情况下 韧灾害韧性可以被视为一个 系统、社区或社会内在的本领,在受到冲击或压力的影响后能够被采纳以来, 受灾社区的恢复力紧密改变其非核心的属性来重建自身,从而适应并生存下去。该定义影响了减

8、灾和发展工作;性的定义 ;取决于受灾社区的韧性 ,已经成为灾害风险控制项目的共同特征。现在人 脆弱性 在韧性降低脆弱性的策略 针对的往往是人类为了适应环境而创造的东西(物质环境的韧性 无们越来越多地关注 受灾社区在灾难发法通过自我调适,只能由被改造而进行适应从而表现韧性);主题中所扮演的生后不依靠或少依靠外部援助而“反角色和意义;2、韧性概念的重新审灾害韧性弹”或恢复的能力 。 干预工作的重点 放在增强本地知识和加强现有能力(人类社区的韧性地方的适应性视 (The Concept of灾害风险控制脆弱性和韧性策略、文化、遗产、知识和经验)上时,更有可能取得成功,为造福人类产生积极作用;Resi

9、lience Revisited) 脆弱性由于韧性与多个学科紧密相关,各之间的 差异;领域对其有着清晰却各不相同的定项目规划可以从关于韧性的讨论中学习到,为了提高整体韧性 而努力的效果 优于多项独立义,存在着各种争论,所以这一概念韧性思维在 认发展活动的总和 ,而且胜过简单地降低脆弱性。在实践应用上的历程并不乐观。因识和应对灾害 时此,在当前的研究脉络中探寻最适合通过教育、抗灾能力建设、社会心理学计划以及以人为本的策略来引导韧性的构建(降低减灾工作框架的韧性概念是具有指导所具有的 指导意脆弱性 - ),也可以 更多地投入已有的机构和基础设施(- )。 韧性的重要性并不意味着放义。意义的。弃对基

10、础设施的维护,而是显示出在减灾和恢复工作中,以人为核心构建韧性的必要性。摘 抄批注“对灾难韧性的 概念描述是逐步细化的:从更倾向于结果导向,转为更倾向于 过程导向 。”“与其说 灾害是由自然因素造成的,不如说是因社会经济系统的脆弱性所产生的后果。”“与灾害相关的脆弱性 并不是简单地由贫穷造成的,而是由物质、经济、政治和社会因素组成的复合原因,或是社区面临灾害时受自然危害与人为压力相互影响而产生的失衡而造成的。”“人类韧性的重点在于能够在最短的时间内少依赖或不依赖外界援助 从灾难中恢复过来,并在这一过程中加强自身能力。 地方的适应性策略、文化、遗产、知识和经验 都是灾害韧性的组成部分。重点在于面

11、临风险的人们的生活质量和能够增强韧性的发展机遇。 ”“若将灾害韧性当作一个 深思熟虑的过程 (导向预期的结果) ,包括 一系列的事件、行为或变化 ,以增加社区在面临单独、多个或特殊冲击和压力的能力,应 重点关注人在灾害之中的角色 。灾害韧性被看成是因这样的过程得以培育或生长,也在其中演进和提升而来的品质、特征或结果。换个说法,韧性既不是一种科学也不是一种从我们经验中总结出的规律,而是只有经历过之后才会知道的个体经验(Weinberg, 1985)。” “适应性行为发生在灾后阶段,韧性于是具备了一种未来主义的维度( futuristic dimension ):它需要成为 应对将来灾害 的策略。

12、” (时间维度上具有预先性 / 提前性)“任何 灾害韧性计划的目标 应该是 强化基本的价值标准、财产和资源,从而可以被运用于 适应逆境的改造 。”脆弱性与对抗灾难的能力有关;脆弱性意味着低水平的 (而不是缺乏)灾害韧性 和有限的恢复能力。人类可以通过 自我调节 来适应并应对 灾害与风险,从而表现出对不可预测环境和变化的韧性。 “将人类的能动性与世界大系统联系起来”去理解脆弱性和韧性。文章题目关键词研究背景研究问题研究结论城市的 韧性从何而来 ?卡特里娜飓风 不仅摧毁了新奥尔城市韧性很大程度上取决于城市居民的韧性 和可调动资源的能力。3、城市韧性与新奥尔良一座被摧毁的大都市 如城市韧性良的建成环

13、境 ,而且通过强迫大何才能重建 空间肌理、恢的复兴 ( Urban城市重建规模的居民疏散, 撕裂了城市的城市的韧性远 不止于重建 。Resilience and the复社会结构和文化认同?城市复兴社会结构 。重建城市物质基础设Recovery of New城市规划可以极大程度地提升一座城市的韧性。面对灾难与危机,训城市更新施的规划必须伴随着恢复社会组Orleans ) 什么因素决定 着新奥尔良可以将城市的伤亡和损失降到最织和公民网络的努力。练有素的疏散和完备的应急管理预案能否从卡特里娜飓风中重新低。投资于减灾规划行动 可以大大降低城市的脆弱性。崛起,成为一座 多元、包容的大都市?摘 抄批注面

14、对自然灾害不断侵扰仍旧顽抗不屈的城市,其内部一定具有韧性城市“在已知的自然灾害频发地区,城市的规模也不断增长,但现代城市的生命力和耐受力却在持续增强。” 的相似特征和相关机制。 (e.g. 威尼斯通过分析现有基础,从而以此为基础提出发展韧性城市的相关建议)“城市并不仅仅是这些建设的简单集合,它还包括社会和文化属性的高度复合。城市复兴并非单纯是一幢一座城市的复兴 包括了对被摧毁的城市建设的修复,以及对分崩离析又一幢建筑的重建,而是以关系网络和区域为基本单位进行的重建;其重点在于重建无数的社会关系,这些关的公共机构与社会结构的重新连结。同样,一座城市的韧性 也不仅体系嵌于学校、工作场所、托儿所、商

15、店、宗教场所和娱乐休闲场所内。”现于物质空间和建成环境之中,同样表现在社会基础设施的层面。“防范这种潜在的高强度 / 低概率的灾害对于建立一个具有韧性的组织至关重要,所以应增加重大基础设在城市层面上,这意味着要 制定多重疏散路线 ,为应急管理人员 提供施的冗余容量 。”后备电网或通信系统 ,或者 提供社区避难所和饮食储备 。“伦敦大轰炸精神” (真实而温暖的凝聚力) 、新奥尔良低九区的重建“城市和企业的韧性还是归结于人。一个企业的足智多谋仅在于它的雇员与管理,而一座城市的韧性仅在于它(当地居民体现的公共韧性)社区居民传承着他们的传统习俗、的市民。纵观历史,有韧性的市民才能成就有韧性的城市。”饮

16、食文化、音乐遗产、特殊习惯与语言习惯,成为了重塑社会网络的关键和城市韧性的起源 。文章题目关键词研究背景研究问题21 世纪的世界“可持续”程度很大程度上取决于城市的可持续性。贯彻可持续性的4、从安全防御到安全无理念早期聚焦于实现稳定性,实施有效管讨论了适用于城市的 韧性理论 ;理,控制改变和发展是一种“安全防忧:新城市世界的可持续非均衡御”的意识 。近期,关于 变化、干扰、不确提供了一系列 构建城市韧度的策性和韧性 (From可持续性定性和适应性的思考 构成了韧性科学产生的略,这些策略将在韧性理论和可持Fail-Safe to Safe-to-韧性基础,即 系统重组并从变化和扰动中恢复,续科学

17、背景下进行讨论;Fail: Sustainability适应性规而不是转化为其他状态的能力换言之,and Resilience in the划设计系统是“安全无忧”的 。以国际案例中的一些 创新政策、工New Urban World )程和项目为例 进行阐释。尽管韧性城市的概念在理论上受到关注,但在目前城市规划和设计中的实践还很少。摘 抄“早期的关于可持续性的思想趋向于一种静态的概念可持续性被设想成一种持久的、稳定的,有时是公式化安全防御的城市形态或者状况,一旦达到,就可以通过如精明增长或者新都市主义世世代代持续下去。然而,一个静态的景观环境如何在变幻莫测的扰动和变化环境里做到可持续呢?另一相

18、关的概念 安全无忧 预见失败并战略性地设计自己的体系,从而使失效能够被遏制或最小化。”研究结论韧性科学产生的基础 ,即系统重组并从变化和扰动中恢复,而不是转化为其他状态的能力换言之,系统是“安全无忧”的 。韧性需要以一种 新方法来考虑可持续性 ,它是一种更加战略性 而非规范性的概念。实现有韧性的可持续性依赖于重要的革新 。批注韧性的定义 :系统在 不改变自身基本状态的前提下, 应对改变和扰动 的能力 (Walker &Salt2006)。为了确保有效,韧性必须明确地基于并且了解一个特定地点的环境、生态、社会、经济驱动力以及活力所在,且必须综合贯穿 一系列的相关尺度 (Pickett et al

19、., 2004)。韧性策略多功能性一套受到推荐冗余度和模块化的使城市具有(生物、社会、韧性的物质、经济)多规划设样性计五项策略包括:多尺度网络和连通性适应性规划设计目的为紧凑城市日益局限的空间提供可持续的生态系统服务为防止系统出现故障 (而不是在已出现故障的情况下)采取的准备和预规划生物系统中的反应多样性 使得系统将拥有更为强大的从扰动中恢复的能力;较高层次的 经济和社会多样性 使得城市在面对变化和社会经济扰动时处于更有利的位置网络是通过连通性来支撑功能的系统;连通性是促使可持续城市形态产生的首要因素将需要做出决策的“问题”视作“从实践中学习”的“机遇”实现途径交织 / 结合功能、堆叠或时间调

20、控在多样的要素或部件提供相同、相似或者备份功能,通过跨越时间、地理位置和多样的系统来分散风险(反应多样性) 更多数量的物种行使相似的功能时,由任意功能组团提供的生态系统服务得以持续的条件会更为广泛复杂的网络通过重复设置环路,来维持功能连接不受网络干扰,进而构建韧度在自适应模型下,可以将城市规划与设计理解成一种假说,其内容是关于政策或者工程如何影响特定的景观过程或功能,以及已执行的规划政策或设计,如何成为专家、专业人员和决策者通过监控和分析来获取新知识的“实验”具体案例 / 应用俄勒冈州波特兰市绿色大道项目、德国柏林的城市雨洪湿地、加拿大班夫国家公园中野生动物大道交叉口、得克萨斯州休斯顿水牛港的

21、洪水公园芝加哥伊利诺伊绿色街道项目中基于场地和流域的污水和雨洪系统、瑞典马尔默的奥古斯滕伯格住宅工程反应多样性 应用在城市生物物理系统中的案例包括低冲击开发模式,比如透水铺装和生态净化槽,以及能够在雨水降落到地面之前提供截留作用的城市树冠覆盖面;具有 经济和社会多样性的城市可以支撑起社会福利事业和文化事业,来保持其有活力的经济和社会平等,并使其成为一个吸引人在此生活和工作的地方多绿道和生态网络、斯塔顿岛蓝色绶带为纽约市的城市排水、野生动物栖息地和游憩功能提供了支撑。德国埃姆舍风景园中的修复和整治、华盛顿西雅图大道项目文章题目关键词研究背景研究问题研究结论在人口增长和消费驱动下,中国城市已成为能

22、源消耗及碳排放的主要地区 。减缓和适应的协同,就是要 寻求减缓和适应之间的“双赢”方案,近年来,中国许多沿海和内陆城市纷纷遭遇了日益严分析低碳韧性城市的主 开发既能控制温室气体排放又有利于适应气候变化的政策措施。低碳要内容、协同领域及协同重的极端天气 / 气候灾害 ,暴露出 应对气候风险的脆弱5、低碳韧性城市 :韧性城市措施;城市开展 减排和适应协同管理的重点领域主要包括以下方面 :城市性。理念、途径与政策选气候变化生态系统、城市建筑领域、城市能源电力、城市公共交通体系、城市择协同目前,在 国家节能减排和低碳发展政策目标的推动提出了建设低碳韧性城水资源管理及流域管理、土地利用和城市规划等。治理

23、市的几点 思路和实施建下,建设低碳城市 从理念到行动在中国已蔚然成风。议。 以城市为切入点 开展低碳韧性城市的示范和试点,有助于从理念到中国对城市 适应气候变化 的战略目标、行动计划和治行动推动减缓和适应的整合。理机制,还 缺乏有针对性的、可操作的政策规划。摘 抄批注低碳城市 ( Low carbon city)是指以减少化石能源排放为目的的城市建设理念,通过对能源生产、分配和利用方式的变革,使城市生活和运行摆脱对化石能源的依赖,从而实现温室气体减排的目标;韧性城市或适应型城市共性: 都是为了实现 社会经济生态可持续发展的城市治理目标。( Resilient city)则是关注城市如何通过灾害

24、管理和科学规划以适应未来不确定的气候变化风险。“在规划理念上, 侧重于以人为本,注重城市社会、经济和生态层面的可持续性;在规划目标上, 侧重于增强城市适多目标决策过程、适应性管理;应气候变化的能力,减小气候灾害导致的风险,而非以减小温室气体排放作为首要任务和目标;在规划手段上, 需要应对气候变化的政策实践就是一个反复学习、不断提高适应能力的从管理、技术和研究层面加强各部门和领域的整合,体现灵活性和适应性的规划和治理特色。”适应性管理过程。文章题目关键词研究背景研究问题研究结论“韧性”是否是规划理论和实践的一个有前景的概念 ?6、韧性规划:纽带概念抑或末韧性规划路穷途演进韧性(Resilienc

25、e: A适应性循环Bridging诠释性规划Concept or aDead End?)生活在一个充满挑战演进韧性 及其对均衡的摒弃、对内在不确定性和不连续性的强调以及对将“韧性”这一概念从生态学领域引入规划领域 的机遇的时代,人们的不确持续性、适应性和可变化性之间的动态相互影响的深刻认识,为我们理解和限制 分别是什么?定感在增加,并不时复杂的社会生态相关性如何运作提供了一个有效的框架。它有潜力成为联遭遇到潜伏着的不可系自然科学与社会科学的纽带概念,促成跨学科的对话与合作。追溯 “韧性”的源起 并解释它的 三个基本内涵 ;预见的事物诸如灾难性的气候事件、演进韧性 与规划的诠释方法 有一些值得进

26、一步探讨的相似之处。然而,列举韧性思维与笔者称之为 “规划的诠释方法”之间 正恐怖袭击、信贷危将植根于生态学的概念应用于社会环境时仍需谨慎行之,以确保在试图通在出现的某些 相似之处 ;机、青年暴动、大规过生态学的镜头来了解社会时,不会失去来自批判性社会科学的洞察力。模裁员等 。提出一些将韧性概念从自然领域引入社会领域时需要思考的关键性问题 。摘抄工程韧性: 系统在受到 干扰(洪水、 地震等 自然灾害 ,或银行危机、战争或革命等社会剧变 )之后恢复到均衡状态或稳定状态的 能力(通过抗干扰的 能力和系统恢复至稳定状态的 速度 来度量)(Holling, 1973, 1986)。生态韧性: 系统改变

27、其结构之前能够承受的干扰量 (Holling,1996:33)。生态韧性注重 “坚持的能力和适应的能力”(Adger, 2003: 1 )。韧性: 维持现状及恢复原状的缓冲能力(Folke et al., 2010: 20)。其重点是对“常态”的回归,而非质疑需要怎样的常态( Pendall et al., 2010)。演进韧性 论根植于这样的认知,即我们身边看起来处于均衡状态的自然或社会环境会发生突变,然后彻底变成新事物,并具有与原本截然不同的特征(Kinzig et al., 2006)。“干扰 不仅可以理解为急性的打击,也可以理解为长期的、缓慢的损伤。”“进化论的观点丰富了工程学和生态学

28、对韧性的理解 ,包含了持久性、适应性和可变换性在多个尺度和时间框架内的动态相互作用。 ”批注两者差别之处: 生态韧性否定了单一、稳定的均衡态,取而代之的是承认多元的均衡态 ,以及系统 转化到其他稳定状态 的可能性;两者共同之处:相信系统中存在均衡状态。摧毁了新奥尔良构筑物的飓风,“揭示了这样一种社会进程,即很多人并不想回归到那种可接受的灾前常态 。相反,他们 渴望的是一种社会、经济和政治上的新常态 。”(“常态”:一种新的 动态平衡状态,有多种稳定情形, 具有弹性恢复、动态平衡和新的适应能力等特点)“规划是在 发生变动和面对内在不确定性时为创新性转型做准备。”“韧性不是一个固定的东西,而是一个

29、不断变化的过程;韧性不是已经存在,而是 正在发生 。而且,韧性 只在系统遭遇干扰与压力时才体现出来。”“干扰”可以是动态的、变化的、累积的,因此作为应对的“韧性”也应该具有 在变化中不断学习、改善、提升适应能力的特征。文章题目关键词研究背景研究问题研究结论洪水适应性滨河城市 面对水患问题需要一种基于韧性理论的提出了 “城市韧性承应用自然的洪泛区功能建立城市承洪韧性,提升对洪水的适应管理方法,而 不是简单地修建防洪工程 来抵御。性以替代防洪工程,将减轻洪水的危害。7、城市韧性承洪理论防洪洪”理论 ,作为替代目另一种规划实践的基础洪水灾害管理防洪工程设施无法应对气候变化的不确定因素。前主流方式的城

30、市洪水若要增加城市的承洪韧性, 应培养城市对洪水的适应性,而非(A Theory on Urban基于韧性的管理灾害管理体系;Resilience to Floods A韧性替代指标城市依靠防洪工程设施仅可抵御一定量级的洪水,依赖防洪工程设施。但是无法应付超过其设计标准的洪水,以及日益增Basis for Alternative韧性城市提出了 “可浸区百分加的极端降雨所引发的极端洪水,而极端降雨的发现实世界最直接的挑战,并非如何提高城市承洪韧性,而是如Planning Practices)城市洪泛区比”这一指标 ,用以评生以及规模却充满着不确定性。我们需要不同的减何促进城市从防御型城市向韧性城

31、市的转变。这要求 自觉转变具城市韧性估城市的承洪韧性。灾方案。有可变换性 创造新的基础系统的能力。摘 抄“韧性产生于 对固有的变化性、不确定性和意料之外事件的适应能力。当人为抑制固有的变化性,通过指令控制管理来提升稳定性,人与自然系统的结合将会失去韧性。 ”缺乏应对洪水的经验导致 市民对洪水危险的薄弱意识 。“洪水泛滥本身即是产生韧性的一个媒介,因为每次洪水经验都为城市创造了机会,使其得以调整内在结构、程序及构建相关知识 ,并逐步 发展出多样化的应对策略 。在以韧性为基础的洪灾管理中, 周期性的洪水为城市提供了 更好的应对极端洪水的 学习机会 。”(都市洪灾基本上源于 河流与城市的交互作用 )

32、城市承洪韧性的定义:城市承受洪水的能力,以及当基础设施破坏、社会经济发生崩溃时的重组能力,和防止伤亡和维持目前社会经济特性的能力。换言之,当经历洪水时,使城市保持良性机制的能力。韧性城市是一种持续的工作状态,韧性在允许变化的过程中将持续地增强 。城市承洪韧性的表现:(自组织分散且灵活局部的洪灾反应能力) 在自组织城市中,每个市民和公共管理者能及时行动去避免损失,更灵活地应对洪水,因此比依靠集中机械装置如防洪工程设施的城市更有韧性。(适应能力随时间推移的主动吸纳与提高每次洪水后的及时调整)行动及时,调整工程设施和公共机构以更好地应对下次洪水;通过理解新的情况和进行必要的调整,城市的洪水可浸性将逐

33、渐提高。(冗余度引发不同尺度的多样性和功能复制子系统的冗余度)具有冗余度的供水网络可混合区域和局部系统,并利用不同的水源;具有冗余度的洪灾管理系统将包含多样化的缓解、准备、反应和重组方法;洪水反应能力将跨越不同的级别,如个人、社区和市区,即使某一级别的反应能力不及,城市仍然能够依靠其他级别。建立城市承洪韧性的本质: 是一个适应过程,而不是与河流为敌,城市面对周期性洪水,允许洪水进入城市并从洪水中学习经验,才能变得有韧性以致安全应对极端洪水。这是从防御型城市到韧性城市模式的转变,城市管理模式从“安全抵御洪水”向“在洪水中安全”进行转变。(从“保持稳定”到“建立韧性”)批注“这说明强制洪泛区不被淹

34、,以强加环境稳定性的方式构建社会经济功能,将损害韧性。基于韧性概念的洪水灾害管理将首先承认周期性的洪水是与生俱来的环境动态特征 ,因此洪泛区内的社会经济活动会无可避免地受到影响。 ”(一种 “韧性思维”:将干扰看作学习机会 )扰动和动态的环境是一个提升城市系统韧性和技能的契机,应予以正面应对、适应并从中学习,而非一味抵御、抗衡。“生态韧性概念 是更适合 洪灾管理 的体系架构,因为其建立在更现实的 多重平衡模式 之上,更实际地关注 变化中的持续性 。”城市承洪韧性的特征:具有自组织、适应能力和冗余度。三种特性之间的基础在于 多样性和灵活性 。无论是短期的调整,还是长期的适应,没有多样的选择都不可

35、能实现。多样性对于韧性十分关键,因为它能够孕育新的机会,增强适应性。灵活性亦能提升适应能力,因为固定性妨碍及时调整。(例如, 当洪水发生时 ,如果公共交通系统能快速调整其服务模式,从以陆地为基础转为水运 ,将确保城市的机动性从而保持城市功能)比防御河流更好的做法是 与河流为伴 :如孟加拉国、柬埔寨和埃及等国的乡村社区,通过区分周期性洪水和罕见灾难性洪水,这些社区 选择适应河流动态的生活方式和建成环境 ,并对洪水过后渔业和农业的生产率提高加以利用。文章题目关键词研究背景研究问题研究结论社会生态韧性范式: 初期集中于 硬性抵御 ,中期转向 韧性反应及社会生态韧性如何体现 灾害研究范式适应 层面,近

36、期则承认韧性包含准备、反应、恢复和成长等能力 。转型?这一范式的基本内涵表现为缓冲、恢复、学习和应对 四方面能力。 社会发展负面影响 引发的灾害后果迫社会生态韧性使人们寻找新的治理模式加以应对。 社会生态韧性分析框架将人类居住的社会环境在时间空间层面分8、从社会脆弱性到社会生态韧性生态韧性 与社会生态韧性 有何区别与联系?为社会与经济、制度与体系及物质环境三部分。生态韧性 : 灾害社会科学社会脆弱性近年来,人类似乎迈进了“风险社研究的范式转型灾害社会科学会”和“灾难时代” ,台风、海啸、热社会生态韧性范式的研究意义:首先,它有益于 灾前评估及灾后社会建构主义社会生态韧性 主要有哪些典型定义?浪

37、、暴雨、龙卷风和雪灾频发,所形成应对策略 的形成与运用;其次,它为灾害治理 提供了重要启发;最后果日益严重。这一 范式内涵 是什么、其 分析框架 是后,有利于促使人类社会在应对灾害过程中吸取经验和积极探索应什么?它有哪些 理论优势及局限 ?对之策 ,强调人类需要 培养和增强社会系统的韧性 ,才能增加人类对灾害的调适能力。摘抄“当人类试着 最大化利用自然资源或控制环境以应对社会发展需求时,也在降低社会的韧性。依赖自然资源运作 的城市,需要 结合韧性视角来考虑城市环境变化,以有效达到 城市减灾和社会永续发展的目标。”“灾后重建不仅需要重视 恢复或维持系统原来的社会功能 ,更重要的是 能在未来的环境

38、变迁中存续与再生 。” “灾后重建不只是 提倡恢复与维持原有的社会功能 ,而且要 重构社会系统韧性 ,通过将受灾结构转换成更理想状态、培养社会重新组织与再造能力、鼓励社会各系统相互学习与创新,使得重建后的社会比原来状态还要更加稳固,才能使社会具有最低运转的能力。”批注健康、永续、可持续的社会发展和有效的城市减灾,需要从 关注社会生态韧性的视角出发去满足发展需求和调动可利用自然资源。灾后重建的重点之一是 赋予城市以韧性 一种应对变化环境的可变的能力,一个处于动态平衡的“新常态”。 (从恢复重建到 复原韧性 )“就灾害防救而言,灾前防 、灾中救与灾后补不存在谁主谁次的问题, 预防应变及重建三者同样

39、重要。目前灾害评估方式主要来源于脆弱性评估,它偏向预防层面,焦点在于灾前是否拥有完善能力预防灾害发生,未能将应变和重建提升到相同高度,社会生态韧性评估能弥补这一局限。”社会生态韧性的“应对能力说”: 某一社会或群体应对致灾压力的能力,应对能力包括针对潜在致灾因子实施有计划的灾前准备及面临灾害时自动或预先进行调整;在系统层面,它是建立、增加及发展沟通的能力,在社会层面则是应对未知事件的能力。社会生态韧性的“恢复能力说”: 社会系统在灾害发生后吸收及恢复的能力;抵抗灾害冲击、避免潜在损失及灾后复原能力;社会单元在减灾、控制灾害影响及灾害复原行动等方面的能力;社会系统从异常状态中复原的程度;社区能迅

40、速从自然灾害中复原的能力。社会生态韧性的“适应能力说”: 系统、社区或社会在特定环境中,通过对抗或调整而在结构功能上达到承受外界扰动的能力,这一能力包括社会系统组织能力、学习能力和适应能力。它是一个在复杂环境及动态系统中不断调适的概念。传统的减灾措施 偏重于降低城市的脆弱性,使之以被动防守的方式尽量预先对抗未来未知的风险与灾害;而 未来减灾的发展方向 则朝向增强城市韧性的角度,即使城市具有在灾害来临时主动出击应对与响应的能力,以及在灾难发生之后及时有效地进行自我修复,给重建以更多可能途径。社会系统具有 应对能力(城市具体实施层面上韧性的特征与表现之一)的体现:“社会系统面对气候和地震灾害等潜在

41、风险时通过自然、人文、社会、经济系统准备、承受、适应和恢复,从而降低社会脆弱性以促进社会永续发展。”重点在于强调 “韧性”在灾前的表达与作用表现为一种提前计划与准备、预先调整以对抗的能力。社会系统具有 恢复能力(城市具体实施层面上韧性的特征与表现之一)的体现:“主要通过居民重返工作、重启工作和教育机制及恢复全面基础服务、促使经济与社会快速恢复达到复原目的。 ”重点在于强调 “韧性”在灾后 的表达与作用表现为一种使系统重返正常、平衡、稳定的状态的能力。社会系统具有 适应能力(城市具体实施层面上韧性的特征与表现之一)的体现:“主要包括人类自我学习能力、扰动后改变能力和从灾害中复原能力。 ” 重点在

42、于强调 “韧性”在灾后 的表达与作用调适能力大小体现了社会系统自身精实化和重建的能力。社会生态韧性的“4R 说”(可看作韧性城市应当预备的素质或特征)(对比“城市韧性”的原则)稳定性:强大;可替代性:冗余、多样;机动稳定性 (robustness)、可替代性 (redundancy) 、机动性 (resourcefulness)、效率 (rapidity)性:适应、协作、互依;效率:自治、高效。“韧性” 在实际操作层面分为事前预测、准备, 事中反应、响应、调适适应,及 事后恢复、重组、学习、成长城市韧性 / 社会生态韧性特征: 主动的,具有维护、学习、应对与调适能力,关注系统如何应变不平衡,属

43、于人类社会的自我组织能力,因灾害层面的不同而和导正等能力,这些能力旨在避免研究对象遭受毁灭性损失 。有不同的表现文章题目关键词研究背景研究问题研究结论城市 作为最复杂的社会生态系统,自其形成以来9、城市韧性:基于国际比较了工程韧性、 生便持续地 遭受着来自于外界和自身的各种冲击和文献综述的概念解析扰动。 这些扰动不仅包括地震、飓风等态韧性、演进韧性 认知自然灾害 ,(城市韧性角度的本质区别 ;Understanding恐怖袭击、疾病传播等 人为灾难 ,也包括能源短缺、UrbanResilience:认知转型气候变化等因素造成的 累积型冲击 。这些冲击具有AConceptual内容框架阐述了韧性

44、城市研Analysis很强的 不确定性 ,却是社会和自然发展客观规律的Basedon特征标准体现, 不可能完全避免。究的内容框架 ;IntegratedInternational理论基础提出了与此相应的特Literature Review)近些年, 中国社会仍处于追求城镇化数量的粗放增征和评价标准 。长时期, 城市对危机的应急能力还不甚完备。城市韧性的实质 在于针对现代都市所面临的不确定性扰动,主动探索适应性的调整方法和途径。城市韧性是建立在传统规划理论上的 指导现代城市可持续发展的全新途径 。在承认环境不确定性和自身能力有限性 的基础之上,摒弃了工程和生态思想中必须达成平衡状态的偏见, 而是

45、以一种演进韧性的观点 尊重社会生态系统基本的规律 。城市韧性不应该被视作是一种结果导向的行动, 而是一种 过程导向的行为 。摘 抄批注工程韧性: 即韧性被视为一种恢复原状的能力( ability to bounce back),强调系统有且只有一个稳态,而且系统韧性的强弱取决于其受到扰动脱离稳定状态之后恢复到初始状态的迅捷程度。生态韧性 :强调系统生存的能力(ability to survive),而不考虑其状态是否改变。可以被视为系统即将跨越门槛前往另外一个平衡状态的瞬间能够吸收的最大的扰动量级。演进韧性: 韧性不应该仅仅被视为系统对初始状态的一种恢复,而是复杂的社会生态系统为回应压力和限制

46、条件而激发的一种变化( change )、适应( adapt )和改变( transform )的能力(表现于社会生态系统的三个不同方面:持续性角度的韧性、适应性和转变性) 。城市韧性( urban resilience),指的是城市系统和区域通过合理准备、缓冲和应对不确定性扰动,实现公共安全、社会秩序和经济建设等正常运行的能力。”“基础设施韧性指的是建成结构和设施脆弱性的减轻,同时也涵盖生命线工程的畅通和城市社区的应急反应能力。制度韧性主要是指政府和非政府组织管治社区的引导能力。经济韧性指的是城市社区为能够应对危机而具有的经济多样性。城市韧性的四个 主要组成部分社会韧性被视为城市社区人口特征

47、、组织结构方式及人力资本等要素的集成。”韧性城市研究的主体框架:管治网络构建( governance networks)、代谢流( metabolic flows)、建成环境( built“以社区为基础的城市抗灾韧性 主要取决于社区的公共管理environment )和社会动力机制(social dynamics)。建成环境是城市韧性的物质基石,代谢流是城市韧性的运转手段,能力,具体表现在三个方面,即社会倡导力(advocacy )、社管治网络和社会动力机制则是实现前两者的动力机制。这四个方面相辅相成,共同作用来增强城市系统韧性。韧性区能动力( competency )和社会包容性( incl

48、usion )的塑联盟( Resilience Alliance)造。”韧性城市的必备要素及特征:其一,城市系统的多元性包括城市系统功能多元、受到冲击过程中选择多元、社会生韧性原则: 多样、高效、强大、互依;适应、自治;冗余、态多样化以及城市构成要素间多尺度联系等。其二,城市组织高度的适应性和灵活性体现于物质环境的构建以及社协作会机能的组织。其三,城市系统足够的储备能力体现于对城市某些重要功能的重叠和备用设施建设上。既有规划理论中韧性思维的体现:第一,多元而富有活力的城市建成环境的特征(城市功能混合、小街区和多样性等特“城市韧性的创新价值在于面临现代城市系统空前的不确定征有助于强化城市的适应和

49、调整能力);第二,公众参与方式和规划决策的机制(公众权力的采用是实现城市韧性最重要性,城市自我调整适应能力的全面提高。”的社会基础之一) ;第三,城市系统理论;第四,城市问题的不确定性和模糊性。文章题目关键词研究背景研究问题研究结论现代城市开始需要应对全新的冲击 ,这些在城市化浪潮中,我们的城市往往只重视了量的堆积而忽视了质10、韧性城市:应对城冲击的 不确定性程度更高,潜在影响更大城市韧性的 内涵到底是什么?的转变。 在城市从量的堆积转向质的转变的过程中,城市韧性作为市危机的新思路韧性城市更广,并且有 进一步增强的趋势 。一个新兴的理论概念,会发挥出越来越重要的作用。(Resilient C

50、ities: A城市危机韧性城市应具有什么 特征?New Shift to Urban应急研究中国是一个幅员辽阔,地域间自然条件差英美等发达国家对韧性城市的讨论是相当本土地域化和具体的,Crisis Management )异化程度极高 的国家,经常遭受各种 自然灾如何塑造 韧性城市?对于韧性的研究也常常与 社会公平、公众参与和大数据分析等概念害与人为灾害 的影响。和技术交叉。摘抄“弹性”一词经常给读者带来一种回复到原有状态(bounce back )的思维惯性,不能完全涵盖韧性城市所强调的城市长期适应能力( adaptation )的特征。“韧性城市研究的重点 包含两个层面的内涵:第一,解构

51、以现代城市为代表的社会生态系统与其面临的危机风险之间的互动逻辑关系;第二,以上述研究为基础,探讨城市在处理复杂的、不可预知的、难以确定的扰动时采取的系统应对手段。”传统城市应变应急研究: 策略重在短期灾后规划,呈现出典型的破坏之后在最短时间内回复到原始状态的工程思想,没有充分考虑利益相关者在城市调整过程之中所扮演的角色和所要创造的价值。韧性城市研究: 具有系统性、长效性,更加尊重城市系统的演变规律,强调通过对规划技术、建设标准等物质层面和社会管治、民众参与等社会层面相结合的系统构建过程,全面增强城市系统的结构适应性,从而长期提升城市整体的系统韧性。以美国为例阐述了以往的降低城市灾害风险的手段和

52、以城市韧性为目标的手段的区别。认为韧性城市应是可持续的物质系统和人类社区的结合体,而 物质系统的规划应该通过人类社区的建设起作用。提出灾害韧性的基本准则和实现途径。对社区在降低灾害风险中应该扮演的角色进行质问和探索:如何理解韧性和脆弱性之间的关系 ?韧性是针对人而言,还是针对物质设施 ,还是针对两者而言?从城市韧性的角度解析新奥尔良市灾后恢复乏力的本质原因。认为城市韧性很大程度上取决于城市居民的韧性和调动资源的能力,因此除了物质重建以外,城市的韧性建设必须着眼于恢复发展当地的社会结构和公民网络。强调地方韧性 以及城市公众回忆塑造 和地域社会资本建设 对于带动整个城市韧性的关键作用。探讨了问题

53、“韧性城市与之前数十年屡屡提及的可持续发展之间到底有什么联系和区别?”韧性城市强调系统适应不确定性的能力,是一种安全无忧的途径。在这个逻辑框架下,城市系统能够如海绵一般以适当的手段吸收和缓冲扰动施加的影响,并通过系统组成部分之间的优化、协调和重新组合来分割和抑制相对有限的失效,最终取得系统整体的正常运行状态。全面总结了韧性概念的演变历史:从最初的工程韧性,到生态韧性,再到演进韧性;分析了加拿大生态学者克劳福德霍林的适应性循环理论 对系统作用机制认知的促进作用 ;将韧性思想和城市规划课题联结起来 ,阐述了研究主题从自然生态系统向社会生态系统转变的过程之中,城市和地理学者应该着重思考的四个关键问题:人类活动的意向性,韧性的目的,系统边界的确定,以及权力和政治背景下的韧性角力。着眼于洪灾对城市带来的风险,提出了对洪水的规划应该从诸如建设控制洪水的基础设施等以抵抗为目的的手法,向以弹性疏导为目标进行转换。以城市和建筑空间的设计为切入点提出可浸区百分比的概念,以增强对洪水风险的适应性。综述了现有的韧性和韧性城市理论的主要思想,重点阐述了三种认知观点的发展转型,并比较了它们本质上的异同点。批注Resilience翻译为“韧性”比“弹性”更加准确地表达了概念韧性城市所要解决的问题主要是社

- 温馨提示:

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。

2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。

3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。

4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。

5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。

6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。

7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。