生态学总结

生态学总结

《生态学总结》由会员分享,可在线阅读,更多相关《生态学总结(8页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

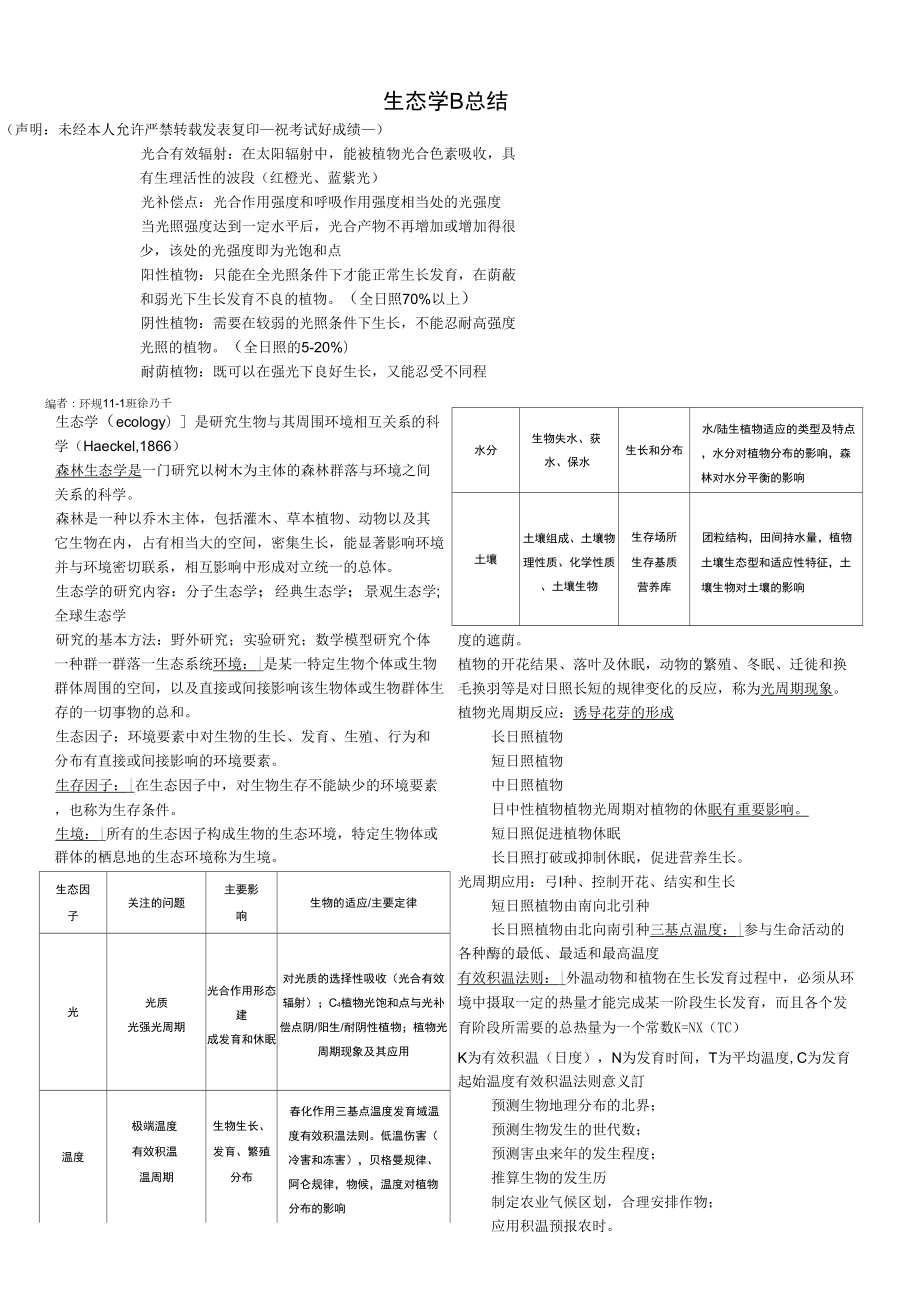

1、生态学B总结(声明:未经本人允许严禁转载发表复印祝考试好成绩)光合有效辐射:在太阳辐射中,能被植物光合色素吸收,具有生理活性的波段(红橙光、蓝紫光)光补偿点:光合作用强度和呼吸作用强度相当处的光强度当光照强度达到一定水平后,光合产物不再增加或增加得很少,该处的光强度即为光饱和点阳性植物:只能在全光照条件下才能正常生长发育,在荫蔽和弱光下生长发育不良的植物。(全日照70%以上)阴性植物:需要在较弱的光照条件下生长,不能忍耐高强度光照的植物。(全日照的5-20%)耐荫植物:既可以在强光下良好生长,又能忍受不同程编者:环规11-1班徐乃千生态学(ecology)是研究生物与其周围环境相互关系的科学(

2、Haeckel,1866)森林生态学是一门研究以树木为主体的森林群落与环境之间关系的科学。森林是一种以乔木主体,包括灌木、草本植物、动物以及其它生物在内,占有相当大的空间,密集生长,能显著影响环境并与环境密切联系,相互影响中形成对立统一的总体。生态学的研究内容:分子生态学;经典生态学;景观生态学;全球生态学研究的基本方法:野外研究;实验研究;数学模型研究个体一种群一群落一生态系统环境:|是某一特定生物个体或生物群体周围的空间,以及直接或间接影响该生物体或生物群体生存的一切事物的总和。生态因子:环境要素中对生物的生长、发育、生殖、行为和分布有直接或间接影响的环境要素。生存因子:|在生态因子中,对

3、生物生存不能缺少的环境要素,也称为生存条件。生境:|所有的生态因子构成生物的生态环境,特定生物体或群体的栖息地的生态环境称为生境。生态因子关注的问题主要影响生物的适应/主要定律光光质光强光周期光合作用形态建成发育和休眠对光质的选择性吸收(光合有效辐射);C4植物光饱和点与光补偿点阴/阳生/耐阴性植物;植物光周期现象及其应用温度极端温度有效积温温周期生物生长、发育、繁殖分布春化作用三基点温度发育域温度有效积温法则。低温伤害(冷害和冻害),贝格曼规律、阿仑规律,物候,温度对植物分布的影响水分生物失水、获水、保水生长和分布水/陆生植物适应的类型及特点,水分对植物分布的影响,森林对水分平衡的影响土壤土

4、壤组成、土壤物理性质、化学性质、土壤生物生存场所生存基质营养库团粒结构,田间持水量,植物土壤生态型和适应性特征,土壤生物对土壤的影响度的遮荫。植物的开花结果、落叶及休眠,动物的繁殖、冬眠、迁徙和换毛换羽等是对日照长短的规律变化的反应,称为光周期现象。植物光周期反应:诱导花芽的形成长日照植物短日照植物中日照植物日中性植物植物光周期对植物的休眠有重要影响。短日照促进植物休眠长日照打破或抑制休眠,促进营养生长。光周期应用:弓I种、控制开花、结实和生长短日照植物由南向北引种长日照植物由北向南引种三基点温度:|参与生命活动的各种酶的最低、最适和最高温度有效积温法则:|外温动物和植物在生长发育过程中,必须

5、从环境中摄取一定的热量才能完成某一阶段生长发育,而且各个发育阶段所需要的总热量为一个常数K=NX(TC)K为有效积温(日度),N为发育时间,T为平均温度,C为发育起始温度有效积温法则意义訂预测生物地理分布的北界;预测生物发生的世代数;预测害虫来年的发生程度;推算生物的发生历制定农业气候区划,合理安排作物;应用积温预报农时。冷害:喜温生物在零度以上的温度条件下受害或死亡。热带、亚热带植物,在气温0-10度左右就能受到冷害。冻害:温度降到冰点以下,植物组织发生冰冻而引起的伤害。贝格曼规律:内容:高纬度的恒温动物比低纬度的相似种类个体要大。原因:一般认为,动物个体大则相同质量所对应的体表面积就小,对

6、恒温动物来说在竞争中应付体表散热所损失的能量相对较少,在进化选择中是有利的。阿仑规律内容:在寒冷地区生活的哺乳动物的四肢、耳、鼻、尾均有明显缩短的趋势。原因:寒冷地区对哺乳动物的主要生态问题是保持体温,躯体突出部分缩短可减少散热,对动物在环境中竞争显然是有利的。物候:季节明显地区,植物适应于气候条件的节律性变化,形成与此相应的生长发育节律。温度对植物分布的影响:(1)极端温度是限制生物分布的首要因素。(2)有效积温足够完成一个生活周期的地方才能分布向高纬度和高海拔地区扩散的限制一一低温对生物分布的限制作用更为明显(冬温过低)向低纬度和低海拔地区扩散的限制一一高温限制(夏温过高;冬季冷期过短)陆

7、生植物对水因子的适应形态适应:发达的根系;叶面小;单子叶植物中一些细胞,可使叶面卷曲;具发达的贮水组织;生理适应:原生质的渗透浓度高。湿生植物;中生植物;旱生植物(少浆植物;多浆植物;避旱植物)对水冈f怀同适应的植物类用的形态坐理特点1:慢u碁華IH.慕.叶帝通绘乐九推.有卅e臭蚪,右罠*m化恆于Mil唯fl龄叶聊和丸噸金,直金.HP*仔*力極麵*生性于协需鶴比.离m斤翅卒樂梅基科纳窖r扳童力介甘-革世餐f执壮武F牛昭即叶蒂IT,律=F早环H聒*吃吋悼一诡早捋HI耳埠liftiW.毎.叶恬It形苗曲約*也#L*血讯对悴旦比弘一叶H+百木卅与it水分条件对植物分布的影响大区域的植被类型(荒漠、草

8、原、落叶林、针叶林)和气候有密切关系,也就是植被的外貌随降水和温度而变顶极群落的区域性不单由降水量决定,同时决定于降水量和潜在蒸发量之间的平衡。森林对水分平衡的影响树冠截留;入渗;蒸发散;地表径流田间持水量:降雨或灌溉后,多余的重力水已经排除,渗透水流已降至很低或基本停止时土壤所吸持的水量,以重量百分率表示。所吸持的水相当于吸湿水、膜状水和悬着毛管水的总和。田间持水量的大小与土壤孔隙状况及有机质含量有关粘质、结构良好或富含有机质的土壤,田间持水量大。是大多数植物可利用的土壤水上限。土壤生物|包括微生物、动物和植物根系,它们对土壤有机质积累、粉碎、分解、植物生长和生态系统养分循环都有重要作用。土

9、壤微生物|对土壤的作用是 微生物残体增加了土壤有机质 参与土壤有机物的腐殖化和矿化作用 土壤微生物生命活动中产生的生长激素(如赤霉素)、维生素类物质(如Bi,B6)和抗生素能促进植物生长,增强植物抗病性 固氮和共生根瘤和菌根土壤动物|的综合作用是:搬运、混合、机械粉碎纤维素和木质素的分解。植物根系|对土壤的影响:根向周围土壤分泌碳水化合物、维生素和氨基酸等,这可使根围微生物的数量大大增加一一根际效应。而微生物代谢活性的增加又促进矿物质的风化。根死亡后,增加土壤下层的有机物质、阳离子交换量、并促进土壤结构的形成。根系腐烂后,留下许多孔道,改善了通气性并有利于重力水下排。根瘤菌根生态因子作用的特点

10、综合性非等价性(主导因子作用)因子作用的阶段性不可替代性和互补性直接性和间接性环境与生物作用的基本原理禾吐匕希最小因子定律?在植物生长所必需的元素中,供给量最少(小于植物的需要量的情况下)的元素决定着植物的产量。这被称为最小因子定律。这些处于最低量的营养元素称最小因子。(严格的稳定状态;考虑因子间的相互作用)限制因子定律?在诸多生态因子中,生物的生长发育、生殖、活动以及分布等直接受到限制、甚至死亡的因子称为限制因子耐受性定律?任何一个生态因子在数量上或质量上的不足或过多,即当其接近或达到某种生物的耐受限度时会使该种生物衰退或不能生存耐受性定律补充解释:每一种生物对不同生态因子的耐受范围存在差异

11、不同的生物种对同一生态因子的耐受限度不同 生物在整个发育过程中,耐受性不同,繁殖期通常是一个敏感期,对生态因子的要求比较严格在一个因子处在不适状态时,对其他因子的耐受能力可能下降 生物实际上并不在某一特定环境因子最适的范围内生活,可能是因为有其他更重要的因子在起作用。生态幅:I生物对每一个生态因子都有其耐受的上限和下限,上下限之间是生物对这种生态因子的耐受范围,其中包括最适生存区。生物对一种环境因子的适应范围称生态幅。生态幅是由生物的遗传特性决定的,在生态幅最适区,生物的生理状态最佳,繁殖率最高,数量最多。生物对自然环境的适应性适应方式(形态、生理、行为的适应)形态适应:保护色、警戒色与拟态行

12、为适应:运动、繁殖、迁移和迁徙、防御和抗敌生理适应:生物钟、休眠、生理生化变化趋同适应:I自然界中,亲缘关系相当疏远的生物,由于长期生活在相同的气候或其它环境之中,通过变异、选择和适应,在器官形态等方面出现很相似的外貌特征的现象。生活型:I不同生物类群(分类系统上的不同种),长期受到同一外界环境作用下,所显现的相同或相似的适应形态,如:乔木、灌木、草本植物、攀援植物等。趋异适应I是指同一种生物长期生长在不同的环境条件下,如某一特定气候或土壤条件,可能出现形态结构的差异和不同的生理特性,这些特性常具有适应的性质。植物生态型指同一物种内因适应不同生境而表现出具有一定结构或功能差异的不同类群。是生物

13、趋异性适应的结果。种群(population)是在同一时期内占有一定空间的同种生物个体的集合。同种个体,通过种内关系组成的一个有机统一体或系统物种存在、繁殖、进化的基本单位生物群落的基本组成成份种群主要特征数量特征空间特征(均匀、随机、聚集)遗传特征绝对密度:单位空间种群个体的数量相对密度:可估计种群密度高低的任何参数总体密度:对生境不加区分的基础上确定的单位空间的种群大小生态密度:在生物适宜空间范围内确定的单位空间的种群大小出生率:泛指任何生物产生新个体的能力,不论这些新个体是通过分裂、出芽、结籽、生产等哪一种方式死亡率:在单位时间内死亡个体数与初始个体数之比年龄结构:不同年龄组的个体在种群

14、内的比例或配置情况生命表:把观测到的种群中不同年龄个体的存活数和死亡数编制成表,称为生命表。是追踪生物种群死亡过程的工具。了解生物种群死亡/存活的动态过程确定种群各年龄个体平均期望寿命确定死亡发生的关键时期研究各年龄段个体死亡原因存活曲线I型存活曲线:幼体和中年个体的存活率相对高,老年个体的死亡率高。n型存活曲线:各年龄段死亡率恒定,曲线呈对角线型。川型存活曲线:一段极高的幼体死亡率时期之后,内禀增长率(rm)具有稳定年龄结构的种群,在食物不受限制、同种其他个体的密度维持在最适水平,在环境中没有天敌,并在某一特定的温度、湿度、光照和食物等的环境条件组配下,种群的最大瞬时增长率,也称内禀增长能力

15、影响rm的因素rm=ln(Ro)/T繁殖次数窝卵(仔)数初次繁殖年龄(平均世代时间或长度T,这是晚育可以降低人口增长的理论基础)种群增长模型几何增长模型(“J型增长)指数增长模型逻辑斯谛增长模型前两种模型的共性:增长率不变无限环境环境容纳量:I某种群在一个生态系统中,即一个有限环境中所能稳定达到的最大数量(或最大密度)称为系统或环境对该种群的容纳量。取决于两方面的因素:光、温、水、养分或食物、空间等资源所构成的环境;食性、行为、适应能力等种群遗传特性在自然界空间和资源都是有限的,种群的增长表现为S型,称之为逻辑斯谛增长。假设条件种群内所有个体的繁殖潜力是相等的 在特定的环境中种群的密度有其上限

16、,即环境容纳量K。当种群大小增至K时,种群不再增长。 种群的个体增殖率r只与当时的种群密度有关,增长率随密度上升而下降的变化是按比例的,即每增加一个个体的影响是1/K。增长率对密度的反应是瞬时的,不存在时滞意义是生态学的基础模型,许多模型(种间竞争、捕食等模型)是在此基础上发展起来的。A. 确定资源生物的最大可持续收获量(maximumsustainedyield,MSY)。B. 模型中两个参数r和K已经成为生物进化对策理论中的重要概念。质量,更多的是考虑其数量。在植物界表现为种子小,结实量大,能够远距离传播种子。K-对策:生活在条件优越和可预测环境中,其死亡率大都取决于密度相关的因素,生物之

17、间存在着激烈的竞争,因此种群内的个体常把更多的能量用于除生殖以外的其他各种活动。通常是长大寿命的,种群数量稳定,竞争能力强,个体大但生殖力弱,只能产生很少的后代,亲代对后代有很好的关怀,发育速度慢,成体体形大。种内、种间关系种内竞争直接表现为个体间的密度效应最后产量恒值法则?不管初始播种的密度如何,在一定范围内,当条件相同,植物的最后产量差不多总是一样的。Y=WXd=KY:单位面积产量W:个体平均重量d:密度Ki:是一个常数-3/2自疏法则?自疏导致密度与个体大小之间的关系在双对数作图时,具有3/2斜率种间竞争定义:两种或多种生物因共同利用同样的有限资源而产生的使其受到不良影响的相互关系称为种

18、间竞争。竞争的类型?利用性竞争?干扰性竞争种间竞争的特征Lotka-Volterra模型dN1/dt=r1N1(K1-N1-aN2)/K1dN2/dt=r2N2(K2-N2-3N1)/K2MHVHi和钏琲生活史:生物从其出生到死亡所经历的全部过程。生活史对策:生物在生存斗争中获得的生存对策。r-对策:生活在条件严酷和不可预测环境中,种群死亡率通常与密度无关,种群内的个体常把较多的能量用于生殖,而把较少的能量用于生长、代谢和增强自身的竞争能力。通常个体小,寿命短,出生率高,死亡率高,在裸地生境具有很强的占有能力,对后代的投资不注重生态位的概念:在自然生态系统中一个种群在时间、空间上的位置及其相关

19、种群之间的功能关系。?空间生态位?营养生态位?n维生态位?基础生态位(生物群落中,某一物种所栖息的理论上的最大空间)与实际生态位(生物群落中物种实际占有的生态位空间)生态位的重叠与分化:种内竞争促进生态位的扩张;种间竞争导致生态位宽度收缩,导致生态位重叠减小。竞争释放:缺乏竞争者时,物种会扩张其实际生态位特征替代现象指同地分布近缘物种之间的差异往往比异地分布时所表现的差异为大他感作用:通常指一种植物通过向体外分泌代谢过程中的化学物质,对其它植物产生直接或间接的影响,也称异株克生。协同进化:一个物种的性状作为对另一物种性状的反应而进化,而后一物种的这一性状本身又是作为对前一物种性状的反应而进化的

20、。生物群落(community):特定空间或特定生境下,生物种群有规律的组合,间以及它们与环境之间彼此影响,相互作用,具有特定的形态结构与营养结构,执行一定的功能,这种多种群的集合称群落。生物群落的基本特征:一定的种类组成各物种相互联系群落具有自己的内部环境具有一定结构具有一定的动态特征具有一定的分布范围具有边界特征各物种群落学重要性不等群落的种类组成物种的数量最小面积法一一种-面积曲线(包含了群落中最大物种数的最小面积)多度、密度、盖度、频度(劳恩开尔频度定律:在任何一个稳定性较高且种类分布比较均匀的群落中,属于A级频度的种类占大多数,B、C、D级频度的种类较少,E级频度的植物是群落中的优势

21、种和建群种,其数目较多,所占的比例较高即ABCDE重要值=(相对密度+相对频度+相对盖度)/3物种的性质优势种(对群落(生物)结构和群落(物理)环境的形成有明显的控制作用的植物种)、建群种(优势层中的优势种,如森林中乔木层中的优势种。优势层是决定群落结构和群落环境的主要层次)、亚优势种、伴生种、偶见种等物种多样性生物多样性丁就是地球上各种各样的生物及其与环境形成的生态复合体,以及与此相关的各种生态过程的总和。包括数以百万计的植物、动物、微生物和它们所携带的遗传信息,以及它们与生存环境形成的复杂生态系统。生物多样性的层次?遗传多样性?物种多样性?物种丰富度指一群落或生境中物种数目的多寡。?物种均

22、匀度指一群落或生境中全部物种个体数目的分配状况,反映各物种个体数目的分配均匀程度。?测度丰富度指数/Gleason指数/Margalef指数辛普生多样性指数Shannon-Wiener多样性指数Pielou物种均匀性指数?生态系统多样性?景观多样性物种多样性梯厂自然界中物种多样性表现出规律性的梯度变化随纬度而变化随海拔而变化随水体深度而变化群落结构生态型指同一物种内因适应不同生境而表现出具有一定结构或功能差异的不同类群生活型是不同生物类群(分类系统上的不同种),长期受到同一外界环境作用下,所显现的相同或相似的适应形态。Raunkiaer生活型系统高位芽植物(Ph)地上芽植物(Ch)地面芽植物(

23、He)地下芽植物(Ge)一年生植物(Th)生活型谱层片:是指由相同生活型或相似生态要求的种组成的机能群落。群落的垂直结构植物群落的分层现象地上分层:乔木层、灌木层、草本层、苔藓层和层间植物主要层、次要层植物群落地上部分的分层主要决定于环境因素的光照、温度和湿度。地下分层:根系地下部分的分层主要决定于土壤的理化性质,特别是水分和养分。群落的水平结构一镶嵌性群落交错区与边缘效应两个或多个群落的过渡区域称为群落交错区。群落交错区内物种的数目以及一些种的密度有增大趋势的现象称为边缘效应群落的动态|应包括群落内部动态,群落的演替和群落的进化1群落的季节动态季相2群落的波动一一年际动态限于群落内部的短期可

24、逆的变化,不产生群落的更替现象。其逐年的变化方向常常不同,一般不发生新种的定向代替。3群落的演替一一长期动态,群落性质变化影响群落结构的因素环境因素生物因素竞争作用捕食作用一一关键种干扰中度干扰说:中等程度的干扰可以维持高水平的物种多样性环境因素:气候条件对群落的结构影响最为明显。主要表现在:(1)物种组成和数量(2)群落垂直结构(3)群落季相地理因素、立地条件的影响使群落的层次结构差异显著空间异质性的增加,物种多样性也随之增加关键种:|生物群落中,处于较高营养级的少数物种,其取食活动对群落的结构产生巨大的影响,称关键种。群落演替:在植物群落的发展变化过程中,由低级到高级、由简单到复杂、一个阶

25、段接着另一个阶段,一个群落取代另一个群落的自然演变现象称群落演替。1甑性*【水須生般条Ift.拽测*原生演替主|r群躊农坐汕時沽K内因动烝汕碎I宗11如卜因劲奁波暂*|I怏Jnsw开始于原生裸地上的植物群落演替。原生裸地:指以前完全没有植物的地段,或原来存在过植被,但被彻底消灭,甚至植被下的土壤条件也不复存在。原生演替特点:从极端条件开始,向水分适中方向,即中生化方向发展,经历的时间长,阶段多。两个原生演替的系列?旱生演替系列:原生演替中开始于裸露岩石、山地等干旱基质上的演替。地衣植物群落阶段一苔藓植物群落阶段一草本植物群落阶段一灌木群落阶段一乔木植物群落阶段?水生演替阶段:从积水发生的原生演

26、替。自由漂浮植物阶段一沉水植物阶段一浮水植物阶段一挺水植物阶段一湿生草本植物阶段一木本植物阶段次生演替开始于次生裸地上的植物群落演替。次生裸地:指地面上植物现已被消灭,但土壤中仍保留原来群落中的植物繁殖体,如种子、植物的根系等的裸地。次生演替特点:由外部干扰所引起,演替速度往往较快,群落的复生。按演替方向归类一一进展演替和逆行演替单元演替顶极学说进展演替逆仃演替植物群落由低级阶段向高级阶段发展的演替土壤顺行发展群落结构复杂化植物群落由高级阶段向低级阶段退化的演替土壤沙化、盐渍化群落结构简单化群落空间的最大利用群落空间不充分利用群落生产力的增加群落生产力的降低新兴特有现象的存在,以及对植物环境特

27、殊适应为方向的物种形成残遗特有现象的存在,以及对外界环境适应的物种的形成群落中性化群落的旱生化和湿生化群落环境的强烈改造外界环境的轻微改造?由美国的Clements(1916)提出?认为一个气候区中,植物群落演替朝向一个共同的终点,其终点的植物群落是该气候作用下的最中生型的稳定群落,称气候顶极群落。?即一个气候相当一致的区域,最终将有一种连续的和整齐一致的植被普遍的覆盖着。多元演替顶极学说?英国学者坦斯利提出?如果一个群落在某种生境中基本稳定,能自行繁殖并结束它的演替过程,就可看作是顶极群落,而不必汇集于一个共同的气候顶极终点。?因此除气候顶极之外,也有土壤顶极,地形顶极,火烧顶极等。顶极格式

28、假说?美国Whittaker(1953)?任何区域的环境因子都是不断变化的,随着环境梯度的变化,各种类型的顶极群落不是截然呈离散状态,而是连续变化的。?一个区域的植被形成连续的顶极类型,构成一个顶极群落连续变化的格局。?在这个格局中,分布最广且通常位于格局中心的顶极群落称为优势顶极=气候顶极中国植物群落的分类原则一一群落生态学原则中国植被主要分类单位植被型:高级分类单位,侧重外貌、结构和生态地理特征一一建群种生活型相同或相似,同时对水热条件的生态关系一致的植物群落联合群系:中级分类单位,侧重于种类组成一一建群种或共建种相同的植物群落联合群丛:基本单位,侧重于种类组成一一层片结构相同,各层片优势

29、种或共优势种相同的植物群落联合生态系统(ecosystem)在一定时间和空间范围内,由生物群落与其环境组成的一个整体,该整体具有一定的大小和结构,各成员借助能量流动、物质循环和信息传递而相互联系、相互影响、相互依存,并形成具有自组织和自调节功能的复合体(Tansley,1936)。生态系统的组成成分及其功能非生物环境消费者分解者非生物环境能量因素:光能、热能、核能、机械能、风能、潮汐能等。物质因素:无机元素和化合物:Q、N、K、CC2、水等有机物:蛋白质,糖类,脂类,腐殖质等气候因素及其他物理条件:温度、湿度、风和雨雪等是生物赖以生存的物质和能量的源泉及活动的场所以简单的无机物制造食物的自养生

30、物,主要是绿色植物,及一些蓝藻、光合细菌和化能合成细菌生产者完成有机物的合成过程,是生物圈生命活动能量的源头。消费者各类动物,不能利用无机物质制造有机物质,而是直接或间接依赖于生产者所制造的有机物质。属于异养生物。?食草动物(一级消费者):以植物体为营养的动物。?食肉动物(二级消费者):以食草动物为食者。?大型/顶级食肉动物(多级消费者):以食肉动物为食者。消费者完成有机物质的转化过程,是生物圈生命活动最活跃的部分;控制其他生物种群数量分解者异养生物,主要是细菌、真菌等微生物,也包括某些原生动物和营腐生生活的无脊椎动物。分解者完成有机物的分解过程(把动植物残体的复杂有机物分解为生产者能重新利用

31、的简单化合物,并释放能量),是生态系统不可缺少的基本成分讦F抽旳讦F抽旳寄士性血牡莒苏徇版II轶氷破井草性动一能量流动的渠道捕食食物链碎屑食物链捕食食物链:绿色植物为起点到食草动物进而到食肉动物的食物链。碎屑食物链:动植物的遗体、排泄物被食腐性生物(小型土壤动物、真菌、细菌)取食,到它们的捕食者的食物链生态金字塔指各个营养级之间的数量关系。表示生态系统中能流、生物量和个体数量在各营养级分布比例的图形。方框长度代表各级能量、生物量或个体数量大小,按营养级顺序由下而上叠置在一起。数量金字塔生物量金字塔能量金字塔能量流动的效率同化效率、生产效率、消费效率林德曼效率(十分之一定律)探林德曼效率Le后一

32、营养级所获得的能量占前一营养级获得能量的比例Le=In+l/ln林德曼效率=同化效率X生产效率X利用效率能量沿营养级的移动时,逐级变小,后一营养级获得的能量只能达到前一营养级能量的十分之一左右。能量流动的过程初级生产(相关的概念)探次级生产分解作用(主要过程、影响因素)探初级生产I指地球上的各种绿色植物通过光合作用将太阳辐射能以有机物质的形式储存起来的过程,也称第一性生产。(总)初级生产量:生态系统中绿色植物通过光合作用合成有机物质的数量称为初级生产量,也称第一性生产量。(gm-2a-1或j.m-2a-1)分为呼吸消耗量和净初级生产量净初级生产量:在初级生产过程中,植物固定的能量有一部分被植物

33、自己的呼吸消耗掉,剩下的可用于植物的生长和生殖,这部分生产量称净初级生产量。初级生产力:即初级生产速率,就是指在单位时间、单位面积内初级生产者生产的干物质或积累的能量(g?m-2?d-1,或t?hm-2?a-1,或kJ?m-2?a-1)。净初级生产力:指单位面积和时间内总初级生产力减去植物呼吸消耗量所剩下的数量。生物量:|是指某一时刻调查时单位面积上积存的生活有机质,以鲜重或干重表示。(动物+植物活体)(g/m2或J/m2)分解是生态系统中各种生物所制造的有机物质经过生物和非生物的作用转化为无机物质的过程。分解过程破碎:由于物理的和生物的作用,把尸体分解为颗粒状的碎屑异化:有机物质在酶的作用下

34、分解,从聚合体变成单体(例如由纤维素变成葡萄糖),进而成为矿物成分淋溶:可溶性物质被水所淋洗出,是一种纯物理过程分解的速率的决定因素分解者生物资源质量理化环境能量流动的特点“越流越细”,能量在流动过程中逐渐耗散。单向流动,不可逆。物质循环各种化学元素和化合物,在不同层次、不同大小的生态系统中,沿着特定的途径从环境到生物体,再从生物体到环境,不断地进行着反复循环变化的过程称为物质循环,又称为生物地球化学循环。库与流库贮存库,交换库流一一流通量,周转率,周转时间物质循环的主要类型根据循环物质形态和贮存库不同将物质循环分为三种类型水循环(watercycle)气体型循环(gaseouscycle)C

35、N沉积型循环(sedimentarycycle)P物质循环的基本特征物质不灭,循环往复物质循环与能量流动不可分割,相辅相成物质循环的生物富集生态系统对物质循环具有一定的调节能力物质循环中生物的作用各物质循环过程相互联系、不可分割重要的物质循环正反馈?生态系统中某一成分的变化所引起的其他一系列变化,加速最初发生变化的成分所发生的变化。负反馈?上述变化中,另外组分的变化导致前一组分的变化的减弱从而调整或控制变化的幅度即负反馈,如恒温箱的控制即负反馈生态系统中较多表现负反馈,某些生境中有正反馈生态系统的特厂?具有特定的空间结构?是复杂、有序的大系统?是一个基本的功能单元:物质循环、能量流通、信息交流;?是开放系统?具有自动调控功能?具有动态的、生命的特征陆地生态系统的分布规律債纬度太阳阳度.纬向地带性4轻度*=*经向地带性涉海拔环境度和水,垂直地带性经向地带性(内陆到沿海):纬度变化由两极到赤道极地荒漠寒带冻原寒温带针叶林温带夏绿阔叶林亚热带常绿阔叶林热带雨林干旱荒漠一一半干旱草原一一沿海湿润区森林水循环碳循环氮循环磷循环硫循环生态系统的稳定性生态系统的稳定性(生态平衡)节达到一种稳定的状态,表现为结构上、功能上、能量输入和输出上的稳定,当受到外来干扰时,平衡将受到破坏,但只要这种干扰没有超过一定限度,生态系统仍能通过自我调节恢复原来状态。生态系统稳定性机制一一反馈机制

- 温馨提示:

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。

2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。

3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。

4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。

5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。

6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。

7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。