《电工学》第六版上下册课后答案

《电工学》第六版上下册课后答案

《《电工学》第六版上下册课后答案》由会员分享,可在线阅读,更多相关《《电工学》第六版上下册课后答案(208页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

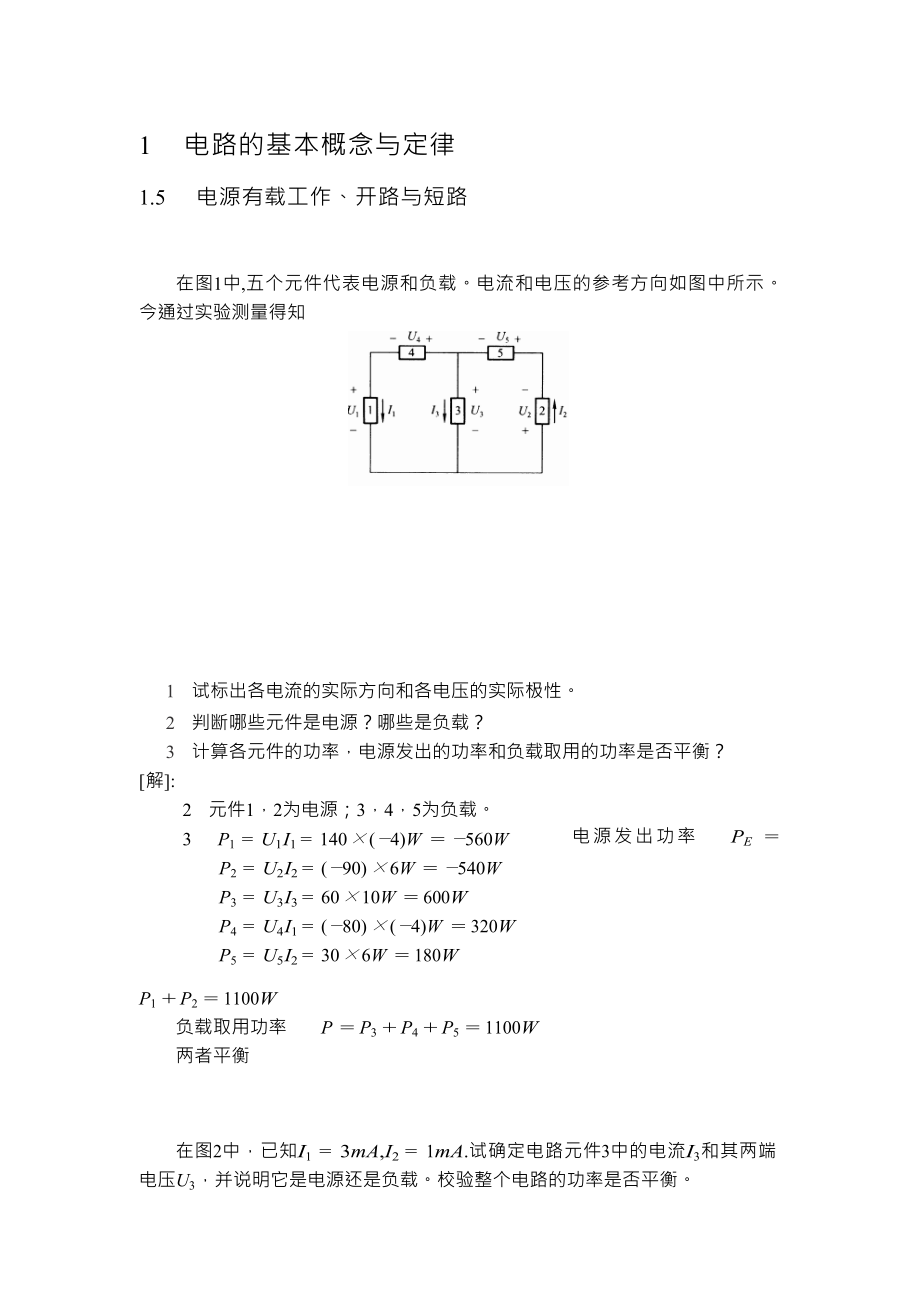

1、1 电路的基本概念与定律1.5 电源有载工作、开路与短路在图1中,五个元件代表电源和负载。电流和电压的参考方向如图中所示。 今通过实验测量得知1试标出各电流的实际方向和各电压的实际极性。2判断哪些元件是电源?哪些是负载?3计算各元件的功率,电源发出的功率和负载取用的功率是否平衡?解:2元件1,2为电源;3,4,5为负载。3P1 = U1I1 = 140 (4)W = 560W P2 = U2I2 = (90) 6W = 540W P3 = U3I3 = 60 10W = 600WP4 = U4I1 = (80) (4)W = 320W P5 = U5I2 = 30 6W = 180WP1 +

2、P2 = 1100W负载取用功率P = P3 + P4 + P5 = 1100W两者平衡电 源 发 出 功 率PE =在图2中,已知I1 = 3mA,I2 = 1mA.试确定电路元件3中的电流I3和其两端 电压U3,并说明它是电源还是负载。校验整个电路的功率是否平衡。解首先根据基尔霍夫电流定律列出图 2: 习题1.5.2图I1 + I2 I3= 03 + 1 I3= 0可求得I3 = 2mA, I3的实际方向与图中的参考方向相反。 根据基尔霍夫电流定律可得U3 = (30 + 10 103 3 103 )V = 60V其次确定电源还是负载:1从电压和电流的实际方向判定:电路元件380V元件30

3、V元件电流I3 从“+”端流出,故为电源;电流I2 从“+”端流出,故为电源; 电流I1 从“+”端流出,故为负载。2从电压和电流的参考方向判别:电路元件3U3 和I3的参考方向相同P = U3 I3 = 60 (2) 103W =120 103W (负值),故为电源;80V元 件U2 和I2的 参 考 方 向 相 反P = U2I2 = 80 1 103W =80 103W (正值),故为电源;30V元件U1 和I1参考方向相同P = U1I1 = 30 3 103 W = 90 103W (正值),故为负载。两者结果一致。 最后校验功率平衡: 电阻消耗功率:2 2PR1= R1I1 = 1

4、0 3 mW = 90mW2 2PR2= R2I2 = 20 1 mW = 20mW电源发出功率:PE = U2 I2 + U3 I3 = (80 + 120)mW = 200mW负载取用和电阻损耗功率:P = U1I1 + R1 I 2 + R2I 2 = (90 + 90 + 20)mW = 200mW1 2两者平衡有一直流电源,其额定功率PN = 200W ,额定电压UN = 50V 。内阻R0 =0.5,负载电阻R可以调节。其电路如教材图1.5.1所示试求:1额定工作状态下的电流及负载电阻;2开路状态下的电源端电压;3电源短路状态下的电流。解PN(1) 额定电流IN =UN200=50

5、A = 4A, 负载电阻R = UNIN50= = 12.54(2) 电源开路电压U0 = E = UN + IN R0 = (50 + 4 0.5)V = 52VE(3) 电源短路电流IS =R052=0.5A = 104A有一台直流稳压电源,其额定输出电压为30V ,额定输出电流为2A,从空载 到额定负载,其输出电压的变化率为千分之一(即U = U0 UNUN= 0.1%),试求该电源的内阻。解 电源空载电压U0 即为其电动势E,故可先求出U0 ,而后由U = E R0I ,求内阻R0。由此得U0 UNUNU0 3030= U= 0.1 %U0 = E = 30.03V再由U= E R0I

6、30 = 30.03 R0 2得出R0 = 0.015一只110V 、8W 的指示灯,现在要接在380V 的电源上,问要串多大阻值的 电阻?该电阻应选多大瓦数的?解 由指示灯的额定值求额定状态下的电流IN 和电阻RN :I= PN N8UN=A = 0.073A RN =110IN110= = 15070.073在380V 电源上指示灯仍保持110V 额定电压,所串电阻其额定功率R = U UNIN= 380 1100.073 = 3700PN = RI 2= 3700 (0.073)2W = 19.6W故可选用额定值为3.7K 、20W 的电阻。图3所示的是用变阻器R调节直流电机励磁电流If

7、 的电路。设电机励磁绕组 的电阻为315,其额定电压为220V ,如果要求励磁电流在0.35 0.7A的范围内变 动,试在下列三个变阻器中选用一个合适的:(1) 1000、0.5A;(2) 200、1A;(3) 350、1A。解当R = 0时当I = 0.35A时220I =315= 0.7AR + 315 =2200.35= 630R = (630 315)= 315因此,只能选用350、1A的变阻器。图 3: 习题1.5.8图图4所示的是电阻应变仪中测量电桥的原理电路。Rx是电阻应变片,粘附 在被测零件上。当零件发生变形(伸长或缩短)时,Rx的阻值随之而改变,这 反映在输出信号Uo 上。在

8、测量前如果把各个电阻调节到Rx = 100,R1 = R2 =Rx200,R3 = 100,这时满足R3时,如果测出:= R1R2的电桥平衡条件,Uo = 0。在进行测量(1) Uo = +1mV ;(2) Uo = 1mV ;试计算两种情况下的Rx。Uo 极性的改 变反映了什么?设电源电压U 是直流3V 。解(1) Uo = +1mV图 4: 习题1图 应用基尔霍夫电压定律可列出:Uab + Ubd + Uda = 0Uab + Uo Uad = 0或URx + R3URx + Uo 2= 03RxRx + 100+ 0.001 1.5 = 0解之得Rx = 99.867 因零件缩短而使Rx

9、阻值减小,即(2) Uo = 1mV同理Rx = (99.867 100) = 0.133 3RxRx + 100 0.001 1.5 = 0Rx = 100.133 因零件伸长而使Rx阻值增大,即Rx = (100.133 100) = +0.133 Uo 极性的变化反映了零件的伸长和缩短。图5是电源有载工作的电路。电源的电动势E = 220V ,内阻R0 = 0.2;负 载电阻R1 = 10,R2 = 6.67;线路电阻Rl = 0.1。试求负载电阻R2并联前 后:(1)电路中电流I ;(2)电源端电压U1和负载端电压U2;(3)负载功率P 。当负载 增大时,总的负载电阻、线路中电流、负载

10、功率、电源端和负载端的电压是如 何变化的?解R2并联前,电路总电阻图 5: 习题2图R = R0 + 2Rl + R1 = (0.2 + 2 0.1 + 10) = 10.4 (1) 电路中电流EI =R22010.4A = 21.2A(2) 电源端电压U1 = E R0I = (220 0.2 21.2)V = 216V负载端电压(3) 负载功率U2 = R1I = 10 21.2V = 212VP = U2I = 212 21.2W = 4490W = 4.49kWR2 并联后,电路总电阻R1R210 6.67R = R0 + 2Rl +1(1) 电路中电流+ R2= (0.2 + 2 0

11、.1 + 10 + 6.67 ) = 4.4 (2) 电源端电压EI =R2204.4A = 50AU1 = E R0I = (220 0.2 50)V = 210V负载端电压R1 R210 6.67(3) 负载功率U2 =1+ R2I = 50V = 200V10 + 6.67P = U2I = 200 50W = 10000W = 10kW可见,当负载增大后,电路总电阻减小,电路中电流增大,负载功率增大,电 源端电压和负载端电压均降低。1.6 基尔霍夫定律试求图6所示部分电路中电流I 、I1 和电阻R,设Uab = 0。解由基尔霍夫电流定律可知,I = 6A。 由于设Uab = 0,可得I

12、1= 1A6I2= I3 = 2 A = 3A图 6: 习题1.6.2图并得出I4= I1 + I3 = (1 + 3)A = 2AI5= I I4 = (6 2)A = 4A因I5R = I4 1得R = I4I52= = 0.541.7 电路中电位的概念及计算解在图7中,求A点电位VA 。图 7: 习题1.7.4图I1 I2 I3 = 0(1)50 VAI1 =(2)10I2 =VA (50) (3)5VA将式(2)、(3)、(4)代入式(1),得I3 =(4)2050 VAVA + 50VA105 20 = 0VA = 14.3V目录第2章 电路的分析方法3 第2.1节 电阻串并联接的等

13、效变换 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 第2.1.1题 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 第2.1.2题 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 第2.1.3题 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 第2.1.5题 . . . . . . . . . . . . . .

14、. . . . . . . . . . . . . . . . . 5 第2.1.6题 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 第2.1.7题 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 第2.1.8题 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 第2.3节 电源的两种模型及其等效变换 . . . . . . . . . . . . . .

15、. . . . 8 第2.3.1题 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 第2.3.2题 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 第2.3.4题 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 第2.4节 支路电流法. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 第2.4

16、.1题 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 第2.4.2题 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 第2.5节 结点电压法. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 第2.5.1题 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 第2.5.2题 . . . .

17、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 第2.5.3题 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 第2.6节 叠加定理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 第2.6.1题 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 第2.6.2题 . . . . . . .

18、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 第2.6.3题 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 第2.6.4题 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 第2.7节 戴维南定理与诺顿定理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19List of Figures1习题2.1.1图 .32习题2.1.2图 .43

19、习题2.1.3图 .44习题2.1.5图 .65习题2.1.7图 .76习题2.1.8图 .77习题2.3.1图 .88习题2.3.2图 .99习题2.3.4图 .910习题2.4.1图 .1011习题2.4.2图 .1112习题2.5.1图 .1313习题2.5.2图 .1314习题2.5.3图 .1415习题2.6.1图 .1516习题2.6.2图 .1617习题2.6.3图 .1718习题2.6.4图 .1819习题2.6.4图 .1820习题2.7.1图 .1921习题2.7.2图 .2022习题2.7.5图 .2023习题2.7.7图 .2124习题2.7.8图 .2225习题2.7

20、.9图 .2326习题0图.2327习题1图.242 电路的分析方法2.1 电阻串并联接的等效变换在 图1所 示 的 电 路 中 ,E = 6V ,R1 = 6,R2 = 3,R3 = 4,R4 =3,R5 = 1,试求I3 和I4。解图 1: 习题2.1.1图本 题 通 过 电 阻 的 串 联 和 并 联 可 化 为 单 回 路 电 路 计 算 。R1 和R4并 联 而 后 与R3 串联,得出的等效电阻R1,3,4 和R2并联,最后与电源及R5组成单回路电路, 于是得出电源中电流E I =R2 (R3 +R1R4 )R5 + R1 + R4 R1R4R2 + (R3 +16)+ R4=3(4

21、 + 6 3 )1 +6 + 36 3= 2A3 + (4 +)6 + 3而后应用分流公式得出I3和I4I3 =R2R1 R4 I =36 32 2A = 3 AR2 + R3 +1+ R43 + 4 +6 + 3R1 624I4 = 1+ R4I3 = 6 + 3 3 A = 9 AI4的实际方向与图中的参考方向相反。有 一 无 源 二 端 电 阻 网 络图2(a), 通 过 实 验 测 得 : 当U = 10V 时 ,I =2A;并已知该电阻网络由四个3的电阻构成,试问这四个电阻是如何连接的?解图 2: 习题2.1.2图 按题意,总电阻为UR =I10 = 52四个3电阻的连接方法如图2(

22、b)所示。在图3中,R1 = R2 = R3 = R4 = 300,R5 = 600,试求开关S断开和闭和 时a和b之间的等效电阻。解图 3: 习题2.1.3图 当开关S断开时,R1与R3串联后与R5 并联,R2与R4 串联后也与R5并联,故有Rab = R5/(R1 + R3)/(R2 + R4 )1=16001+300 + 3001300 + 300= 200 当S闭合时,则有Rab = (R1/R2) + (R3/R4 )/R51=1R +R1 R2R1 + R2=1+1R3 R4+R3 + R411600300 300 + 300 300= 200 300 + 300300 + 300

23、图4(a)所示是一衰减电路,共有四挡。当输入电压U1 = 16V 时,试计算各 挡输出电压U2 。解a挡:U2a = U1 = 16Vb挡: 由末级看,先求等效电阻R 0 见图4(d)和(c)R 0 = (45 + 5) 5.5 = 275 = 5 同样可得R 0 0 = 5 。 于是由图4(b)可求U2b ,即(45 + 5) + 5.5U11655.5U2b = 45 + 5 5 = 50 5V = 1.6Vc挡:由图4(c)可求U2c,即U2b2c 45 + 5d挡:由图4(d)可求U2d ,即1.650 5V = 0.16VU2c2d 45 + 50.1650 5V = 0.016V图

24、 4: 习题2.1.5图下图所示电路是由电位器组成的分压电路,电位器的电阻RP = 270 ,两 边 的 串 联 电 阻R1 = 350 ,R2 = 550 。 设 输 入 电 压U1 = 12V , 试 求 输 出 电 压U2的变化范围。解当箭头位于RP 最下端时,U2 取最小值R2U2min=R1 + R2U1+ RP550=350 + 550 + 270 12= 5.64V当箭头位于RP 最上端时,U2 取最大值R2 + RPU2max=R1 + R2U1+ RP550 + 270=350 + 550 + 270 12= 8.41V由此可得U2 的变化范围是:5.64 8.41V 。试用

25、两个6V 的直流电源、两个1k的电阻和一个10k的电位器连接成调压范 围为5V +5V 的调压电路。解图 5: 习题2.1.7图所联调压电路如图5所示。I = 6 (6)(1 + 10 + 1) 103= 1 103 A = 1mA当滑动触头移在a点U = (10 + 1) 103 1 103 6V = 5V当滑动触头移在b点U = (1 103 1 103 6)V = 5V在图6所示的电路中,RP 1和RP 2是同轴电位器,试问当活动触点 a,b 移到最 左端、最右端和中间位置时,输出电压Uab 各为多少伏?解图 6: 习题2.1.8图同轴电位器的两个电位器RP 1 和RP 2的活动触点固定

26、在同一转轴上,转动转 轴时两个活动触点同时左移或右移。当活动触点a,b在最左端时,a点接电源 正极,b点接负极,故Uab = E = +6V ;当活动触点在最右端时,a点接电源负 极,b点接正极,故Uab = E = 6V ;当两个活动触点在中间位置时,a,b两 点电位相等,故Uab = 0。2.3 电源的两种模型及其等效变换在图7中,求各理想电流源的端电压、功率及各电阻上消耗的功率。解图 7: 习题2.3.1图 设流过电阻R1的电流为I3I3 = I2 I1 = (2 1)A = 1A(1) 理想电流源1U1= R1I3 = 20 1V = 20VP1 = U1I1 = 20 1W = 20

27、W (取用)因为电流从“+”端流入,故为负载。(2) 理想电流源2U2= R1 I3 + R2I2 = (20 1 + 10 2)V = 40V P2 = U2I2 = 40 2W = 80W (发出)因为电流从“+”端流出,故为电源。(3) 电阻R1PR1 = R1I 2 = 20 12W = 20W(4) 电阻R2PR2 = R2I 2 = 10 22W = 40W校验功率平衡:80W = 20W + 20W + 40W图 8: 习题2.3.2图计算图8(a)中的电流I3。解计算本题应用电压源与电流源等效变换最为方便,变换后的电路如图8(b)所 示。由此得2 + 1I= A =1 + 0.

28、5 + 11.232.5A = 1.2AI3 =A = 0.6A2计算图9中的电压U5。解图 9: 习题2.3.4图R2R36 4R1,2,3 = R1 +2+ R3= (0.6 +) = 36 + 4将U1和R1,2,3 与U4和R4都化为电流源,如图9(a)所示。将图9(a)化简为图9(b)所示。其中IS = IS1 + IS2 = (5 + 10)A = 15AR1,2,3R43 0.23R0 =R1,2,3R0+ R4= =3 + 0.2163 16 45I5=R0 + R5IS = 31645 15A = 19 A+ 1U5= R5 I5 = 1 19 V = 2.37V2.4 支路

29、电流法图10是两台发电机并联运行的电路。已知E1 = 230V ,R01 = 0.5 ,E2 =226V ,R02 = 0.3 ,负载电阻RL = 5.5 ,试分别用支路电流法和结点电压法 求各支路电流。解图 10: 习题2.4.1图(1) 用支路电流法I1 + I2 = ILE1 = R01 I1 + RL ILE2 = R02 I2 + RL IL将已知数代入并解之,得I1 = 20A, I2 = 20A, IL = 40A(2) 用结点电压法E1 E2+230226+U= R01 R02 = 0.5 0.3 V = 220V1R0111+R02 RL1+0.51+0.315.5I1=I2

30、=E1 U R01E2 U R02= 230 220 A = 20A0.5= 226 220 A = 20A0.3IL=U220=A = 40A RL5.5试 用 支 路 电 流 法 和 结 点 电 压 法 求 图11所 示 电 路 中 的 各 支 路 电 流 , 并 求 三 个 电 源 的 输 出 功 率 和 负 载 电 阻RL 取 用 的 功 率 。 两 个 电 压 源 的 内 阻 分 别 为0.8 和0.4 。解图 11: 习题2.4.2图(1) 用支路电流法计算 本题中有四个支路电流,其中一个是已知的,故列出三个方程即可,即120 0.8I1 + 0.4I2 116 = 0120 0.

31、8I1 4I = 0解之,得I1 + I2 + 10 I = 0I1= 9.38A I2= 8.75AI= 28.13A(2) 用结点电压法计算120116+ 10Uab = 0.8 0.4 V = 112.5V1+0.811+0.44而后按各支路电流的参考方向应用有源电路的欧姆定律可求得I1=I2=120 112.5 A = 9.38A0.8116 112.5 A = 8.75A0.4I=UabRL112.5=4A = 28.13A(3) 计算功率三个电源的输出功率分别为P1=112.5 9.38W = 1055WP2=112.5 8.75W = 984WP3=112.5 10W = 112

32、5WP1+P2 + P3 = (1055 + 984 + 1125)W = 3164W负载电阻RL 取用的功率为P = 112.5 28.13W = 3164W两者平衡。2.5 结点电压法试用结点电压法求图12所示电路中的各支路电流。解图 12: 习题2.5.1图2510025+UO0 O=50 50 50 V = 50V111+505050Ia=Ib=Ic=25 50 A =0.5A50100 50 A = 1A5025 50 A =0.5A50Ia 和Ic的实际方向与图中的参考方向相反。用结点电压法计算图13所示电路中A点的电位。解图 13: 习题2.5.2图50 + 50VA = 10

33、5 V = 14.3V111+50520电路如图14(a)所示,试用结点电压法求电阻RL 上的电压U ,并计算理想电流 源的功率。解图 14: 习题2.5.3图将与4A理想电流源串联的电阻除去(短接)和与16V 理想电压源并联的8电 阻除去(断开),并不影响电阻RL 上的电压U ,这样简化后的电路如图14(b)所 示,由此得164 +U = 1+41 4 1 V = 12.8V+48计算理想电流源的功率时,不能除去4电阻,其上电压U4 = 4 4V = 16V ,并由此可得理想电流源上电压US = U4 + U = (16 + 12.8)V = 28.8V 。理想电流源 的功率则为PS = 2

34、8.8 4W = 115.2W (发出功率)2.6 叠加定理在 图15中 ,(1)当 将 开 关S合 在a点 时 , 求 电 流I1、I2 和I3;(2)当 将 开 关S合 在b点时,利用(1)的结果,用叠加定理计算电流I1 、I2和I3。解图 15: 习题2.6.1图(1) 当将开关S合在a点时,应用结点电压法计算:130120+U= 2 2 V = 100V111+224I1=I2=I3=130 100 A = 15A2120 100 A = 10A2100A = 25A4(2) 当将开关S合在b点时,应用叠加原理计算。在图15(b)中是20V 电源单独作用时的电路,其中各电流为I1=42

35、 + 4 6A = 4A202=242 +2 + 42A = 6AI 0 3 =2 + 4 6A = 2A130V 和120V 两个电源共同作用(20V 电源除去)时的各电流即为(1)中的 电流,于是得出I1 = (15 4)A = 11AI2 = (10 + 6)A = 16A I3 = (25 + 2)A = 27A电路如图16(a)所示,E = 12V ,R1 = R2 = R3 = R4,Uab = 10V 。若将理想电压源除去后图16(b),试问这时Uab 等于多少?解图 16: 习题2.6.2图 将图16(a)分为图16(b)和图16(c)两个叠加的电路,则应有Uab = U 00

36、0因U 00R3 E =1 12V = 3Vab =1+ R2+ R3+ R4 4故ab = (10 3)V = 7V应用叠加原理计算图17(a)所示电路中各支路的电流和各元件(电源和电阻) 两端的电压,并说明功率平衡关系。解(1) 求各支路电流 电压源单独作用时图17(b)E2 = I4 = R + R10=A = 2A1 + 4I 002 4E 10I3=A = 2A R3 5E = I2 + I3 = (2 + 2)A = 4AI 000图 17: 习题2.6.3图电流源单独作用时图17(c)R4I 00IS =4 10A = 8A2=I 00R2 + R4R2R2 + R4IS =1

37、+ 411 + 4 10A = 2AI 0000E = I2 = 8A3 = 0两者叠加,得I2= I 0 I 00 = (2 8)A = 6A2 2I3= I 0 + I 00 = (2 + 0)A = 2A3 3I4= I 0 + I 00 = (2 + 2)A = 4A4IE= I 04 I 00 = (4 8)A = 4A可见,电流源是电源,电压源是负载。(2) 求各元件两端的电压和功率电流源电压US = R1IS + R4I4 = (2 10 + 4 4)V = 36V各电阻元件上电压可应用欧姆定律求得电流源功率PS = US IS = 36 10W = 360W(发出) 电压源功率

38、PE = EIE = 10 4W = 40W (取用) 电阻R1功率 PR1 = R1I 2 = 2 102W = 200W (损耗) 电阻R2功率 PR2 = R2I 2 = 1 62 W = 36W (损耗)电阻R3功率 PR3 = R3I 3 = 5 22W = 20W (损耗)电阻R4功率 PR4 = R4I 2 = 4 42W = 64W (损耗)两者平衡。图18所示的是R 2RT 形网络,用于电子技术的数模转换中,试用叠加原理 证明输出端的电流I 为解I = UR3R 24(23 + 22 + 21 + 20 )图 18: 习题2.6.4图图 19: 习题2.6.4图本题应用叠加原

39、理、电阻串并联等效变换及分流公式进行计算求证。任何一 个电源UR 起作用,其他三个短路时,都可化为图19所示的电路。四个电源从右 到左依次分别单独作用时在输出端分别得出电流:UR所以3R 2UR,3R 4UR,3R 8UR,3R 16I =UR3R 21UR+UR3R 22+UR3R 23+UR3R 24=3R 24(23 + 22 + 21 + 20)2.7 戴维南定理与诺顿定理应用戴维宁定理计算图20(a)中1电阻中的电流。解图 20: 习题2.7.1图将 与10A理 想 电 流 源 串 联 的2电 阻 除 去 ( 短 接 ) , 该 支 路 中 的 电 流 仍 为10A; 将 与10V

40、理 想 电 压 源 并 联 的5电 阻 除 去 ( 断 开 ) , 该 两 端 的 电 压 仍 为10V 。因此,除去这两个电阻后不会影响1电阻中的电流I ,但电路可得到简 化图20(b),计算方便。应用戴维宁定理对图20(b)的电路求等效电源的电动势(即开路电压U0)和 内阻R0。由图20(c)得由图20(d)得 所以1电阻中的电流U0 = (4 10 10)V = 30VR0 = 4I =U0=R0 + 1304 + 1A = 6A应用戴维宁定理计算图21中2电阻中的电流I 。解图 21: 习题2.7.2图求开路电压Uab0和等效电阻R0 。Uab0 = Uac + Ucd + Udb = (1 2 + 0 + 6 + 3 R = (1 + 1 + 3 6 ) = 40 3 + 612 6 )V = 6V3 + 6由此得6I =2 + 4A = 1A用戴维宁定理计算图22(a)所示电路中的电流I 。解图 22: 习题2.7.5图(1) 用戴维宁定理将图22(a)化为等效电源,如图22(b)所示。(2) 由图22(c)计算等效电源的电动势E,即开路电压U0U0 = E = (20 150 + 120)V = 10V(

- 温馨提示:

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。

2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。

3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。

4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。

5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。

6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。

7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。