基于城乡统筹视角的苏州市边缘区乡村居住空间分类研究

基于城乡统筹视角的苏州市边缘区乡村居住空间分类研究

《基于城乡统筹视角的苏州市边缘区乡村居住空间分类研究》由会员分享,可在线阅读,更多相关《基于城乡统筹视角的苏州市边缘区乡村居住空间分类研究(10页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、基于城乡统筹视角的苏州市边缘区乡村居住空间分类研究摘 要 边缘区乡村是一类介于城市与外围农村之间的过渡地区,城乡之问的差异决定了边缘区乡村规划的特殊性,其开展规律无法遵循传统城镇建设开展规律。因此,城乡统筹的初衷应该从整体考虑、从宏观调控,按照其特有的开展规律去寻找边缘区乡村建设的新模式和新思路,通过不同村域经济类型和不同区域地理类型两方面入手研究边缘区乡村居住空问形态,构建出乡村组合类型丁的苏州市边缘区乡村居住空间导那么。为塑造良好的边缘区乡村人居环境提供指导实施策略。城市边缘区是“一种在土地利用、社会和人口特征等方面发生变化的地带,它是位于连片建成区和郊区以及具有几乎完全没有非农业住宅、非

2、农业占地和非农业土地利用的纯农业腹地之间的土地利用转换地区1】,处于城市扩张最有潜力地区的边缘区乡村。在开展目标、用地布局以及根底设施安排等方面具有不同于广阔腹地农村的特点:建筑密度高、居住群体复杂、资源优势明显、经济开展较快等。边缘区乡村作为介于城市与外围农村之间的过渡地区,在城乡统筹开展中起到关键的纽带作用,可以凭借其兼备城乡二者的区位优势、市场优势、资源优势和交通信息优势,对开展中的城市经济和农村经济起着双向的推动作用。基于城乡统筹视角的苏州市边缘区乡村居住空间组织研究旨在探索一种集居住、生产、生活、休闲、购物、物业管理于一体【引,具有现代化功能的边缘区乡村居住空间,在城市化进程中解决乡

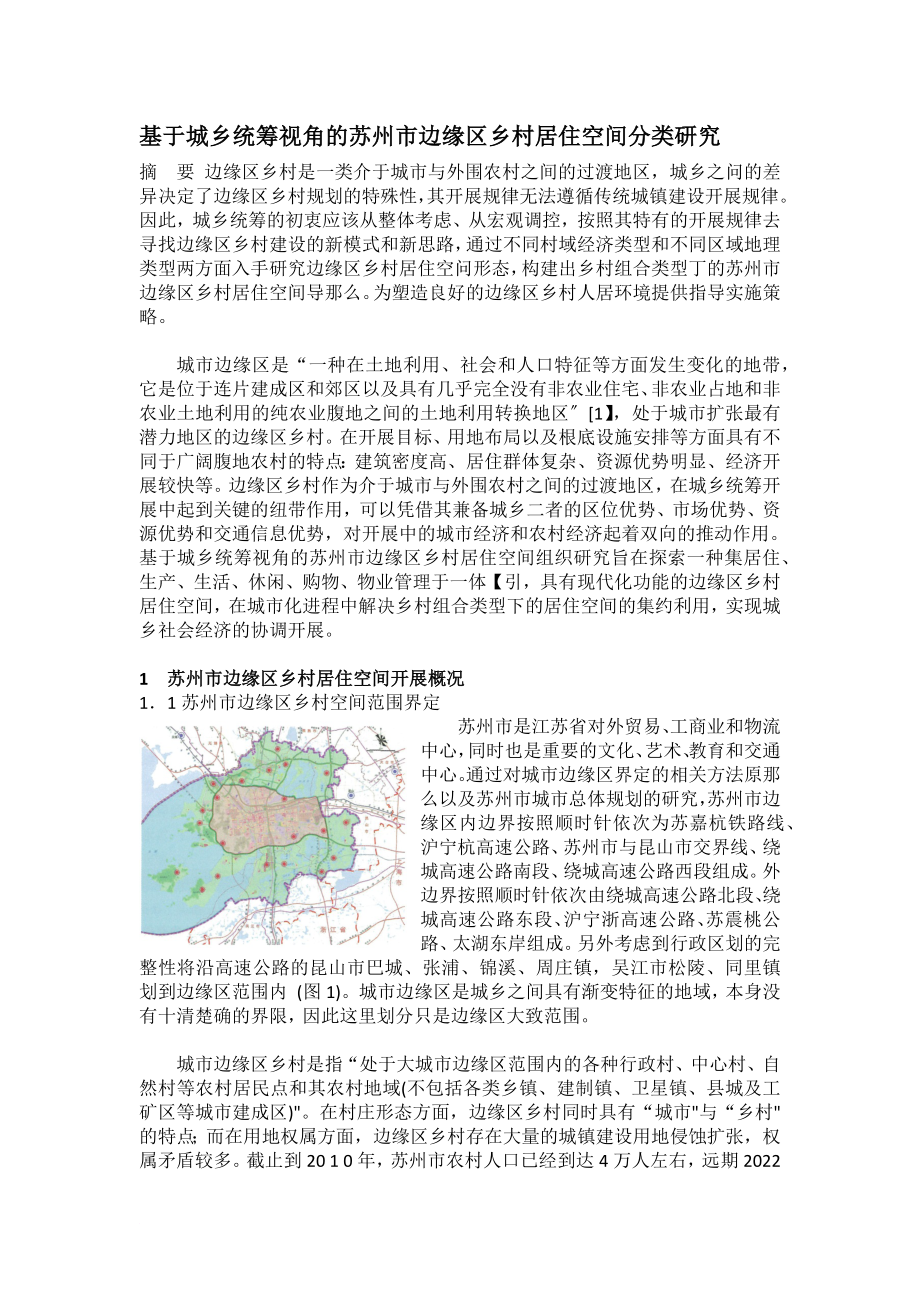

3、村组合类型下的居住空间的集约利用,实现城乡社会经济的协调开展。1 苏州市边缘区乡村居住空间开展概况11苏州市边缘区乡村空间范围界定 苏州市是江苏省对外贸易、工商业和物流中心,同时也是重要的文化、艺术、教育和交通中心。通过对城市边缘区界定的相关方法原那么以及苏州市城市总体规划的研究,苏州市边缘区内边界按照顺时针依次为苏嘉杭铁路线、沪宁杭高速公路、苏州市与昆山市交界线、绕城高速公路南段、绕城高速公路西段组成。外边界按照顺时针依次由绕城高速公路北段、绕城高速公路东段、沪宁浙高速公路、苏震桃公路、太湖东岸组成。另外考虑到行政区划的完整性将沿高速公路的昆山市巴城、张浦、锦溪、周庄镇,吴江市松陵、同里镇划

4、到边缘区范围内 (图1)。城市边缘区是城乡之间具有渐变特征的地域,本身没有十清楚确的界限,因此这里划分只是边缘区大致范围。 城市边缘区乡村是指“处于大城市边缘区范围内的各种行政村、中心村、自然村等农村居民点和其农村地域(不包括各类乡镇、建制镇、卫星镇、县城及工矿区等城市建成区)。在村庄形态方面,边缘区乡村同时具有“城市与“乡村的特点;而在用地权属方面,边缘区乡村存在大量的城镇建设用地侵蚀扩张,权属矛盾较多。截止到20 1 0年,苏州市农村人口已经到达4万人左右,远期2022年,农村人口3万人左右。其中分布于苏州市边缘区乡村主要有工业园区娄葑镇、唯亭镇,高新区西部山体周边,吴中区长桥街道、郭巷街

5、道、越溪街道、木渎镇,相城区元和街道、相城开发区和黄桥街道。12苏州市边缘区乡村居住空间组织的现状问题1.2.1 苏州市边缘区乡村空间布局一般模式表1 苏州市边缘区乡村空间布局模式苏州市边缘区乡村主要通过拆并和整理两种方式实现宅基地的置换,拆迁农民主要安置于农民新村、中心村、新市镇等。苏州市提出的“三集中、三置换城乡统筹策略改变了边缘区乡村分散零乱的居住状况,降低了农村根底设施的效劳本钱,提高了公共效劳效率,为农民创造了更好的居住环境。目前苏州市边缘区乡村空间布局模式主要有以下6种(表1):122苏州市边缘区乡村居住空间组织现状探讨 乡村居住空间具体包括2个方面的含义:一是农村居民点的内部空间

6、。包括住宅、庭院、街巷、水系、公共建筑、绿地等,及与生活相配套的各项根底设施;二是农村居民点的外部空间。包括与这个村落的生产、生活相联系的外部地理空间环境,主要有山丘、河流、农田、道路等。外部空间与内部空间相互依存、共存共荣,没有良好的外部空间环境,人们便不可能取得生存和开展所需的物质条件,也就没有内部空间的合理存在与开展;而外部空间的自然环境正因为有了人类的居住,才具有了存在的价值,才能为居住在内部空间的人所使用。 纵观苏州市边缘区乡村居住空间现状,发现其存在以下问题:缺乏规划引导。相对于一般腹地农村而言,边缘区乡村依托城市开展,居民点房屋建筑质量和装修标准都有很大提高,别墅型楼房在农村屡见

7、不鲜。但是由于缺乏规划布局的引导,农村房屋布局比拟随意,无序建设较为普遍,无法解决当前边缘区乡村居住空间散、小、乱等问题;土地集约度低。边缘区乡村占地面积大,粗放低效特征十清楚显。苏州市边缘区乡村居民的人均用地面积为在250mS人一400mS人,远远超过国家规定的1 50m2人的上限;用地功能混杂。苏州地区在20世纪80年代进入了农村工业高速开展阶段,工业如雨后春笋般散布于乡村居民点,边缘区乡村居住空间开始杂糅不同程度的工业生产功能。生产厂房多以自家居住房为主,既是生活场所,又是生产场所的布局使得农村居民点功能混乱,对居住空间功能合理划分极其不合理。边缘区乡村“大分散,小聚居的居住模式造成建设

8、用地集约度低下,严重限制了乡村空间开展,导致城乡开展水平差距拉大。为了推动边缘区乡村的现代化进程,防止“大拆大建的传统改造方式,需要通过对不同类型的乡村实行分类指导,突出保护与开展重点,在保障农业生产的前提下适当集中建设,提高建设用地利用效率,实现乡村居住空间组织的合理化。2 分类指导下苏州市边缘区乡村空间组织方式研究21不同村域经济类型下的边缘区乡村居住空间组织211农业型乡村 边缘区乡村农业功能随着城市经济开展而变得日益复杂多样,局部农业用地逐步演变为工业、交通运输、第三产业、生态环境等用地,成为城市功能的重要组成局部。因此,以前较为单一的乡村农业主体功能相对弱化,逐步形成多元主体化的农业

9、结构。农业型边缘区乡村居住空间规划的重点是生活空间的拓展)延续,村民日常生活涉及的务农(上学)、购物、家务、闲暇行为空间的合理配置。从用地上来讲,边缘区乡村用地比拟零散,现状居住以零散居住比拟多,在用地规划时需要在保持其生态环境的同时,根据整理土地、改善村庄环境,或交通、水利等重大根底设施建设的需要,采取规划建设农村集中居住示范点等方式,推进自然村庄的撤并,引导适度集聚。在满足一定时期生产力条件下的耕作半径的同时,引导农村居民点集约化开展,实现可持续开展的目标,同时促进农业生产力提高。212工业型乡村工业型边缘区乡村一个重要特征就是生产空间与生活空间的同一性。从城乡空间共同开展的整体统筹观出发

10、,边缘区乡村规划应该摒弃传统的城乡产业空间分割的理念,合理配置产业开展空间,注重家庭生产、集体组织、园区开展相结合的生产用地的配置。工业型边缘区乡村要逐步做到居住用地布局集中,根底设施配套完善,传统住宅建筑内部与农业生产相关的客堂、庭院及晒场等功能空间逐渐与居住空间相互脱离,使乡村居住空间向城市社区化开展的过程中保存自己的特色。统筹安排居住空间布局与产业空间布局,促进工业用地和农村居民点用地别离,引导乡镇企业向镇区范围转移或者向就近的集中的工业园转移。213效劳型乡村 受社会、经济、环境等因素的影响,城市边缘区乡村农业及工业的开展均受到规模上的限制,边缘区乡村产业开展已由过去以第一产业为主,转

11、变为一二产业并重、第三产业有所开展的经济结构。因此,效劳型边缘区乡村要进一步利用城市在科技、研发、生产等方面的优势,协调开展集乡村旅游、度假、观光、民俗文化、娱乐于一体的现代化生态产业,为产业走向专业化、规模化、区域化奠定根底。 旅游效劳型边缘区乡村居住空间组织需要综合考虑旅游业的需要和当地农民的生产生活的需要,合理妥善处理旅游工程与生产生活的关系。居民点用地需要考虑外来人口居住的需要,适当放宽用地面积,对于新建居民点要符合苏州传统风貌,引入城市社区的概念建设成为农民新村,为农村建设与当地旅游经济开展营造更加良好的环境。旅游型乡村居住空间兼有对内和对外效劳功能,居住功能空间的形式多样、灵活,在

12、建筑的风格和住宅的组合形式上,要保持乡土的建筑风格,形成一定的特色,使其在改善农民的生活条件的同时又可以成为旅游者观光休闲的去处。商贸效劳型边缘区乡村由于其商贸及文化设施对外效劳的功能,在空间布局上往往表达出在村落的外侧为集市、商业街等。对于乡村中以商业为主的街道空间限定不大,旨在追求一种相互渗透的空间关系,到达商业气息内外融合的目的,使得此类商业性街道空间更加具有适用性。住宅建设考虑到商业目的,多采用底层商业住宅的形式。前店后宅即沿街为店面,后部是居住用房或作坊,其间为天井、厢房等。这类住宅一般二、三进以上,规模不等,往往沿着主要街市一侧建造,平面与街道垂直而向纵深开展。店铺与居住相对独立,

13、不相互干扰。这种功能乡村的居住空间多与村的商业空间混合,居住空间为了创造商业气氛而“自觉地呈现条带状布局。22不同区域地理类型下的苏州市边缘区乡村居住空间组织通过分析2022版苏州总体规划,苏州乡村按照不同区域地理特征划分可以分为:水网型乡村、平原型乡村和丘陵型乡村3大类别(图2)。2.21 水网型乡村 沿江:包括张家港、常熟、太仓沿线的大局部村庄。该区域主要由圩区、高平地和江滩类型组成,村庄的布局形态大局部呈现出一字型、十字型和点状分布。 沿湖:包括太湖、常熟的尚湖、昆承湖、吴县、昆山的阳澄湖、澄湖、淀山湖沿线的大局部村庄。这些地区水系丰富,村庄受水系的影响布局形态成一字型和点状的分布形式。

14、 水网型边缘区乡村居住空间主要面河、背河、侧河紧凑布局,农田等绿化空间紧邻河流水系展开,满足根本生产需求的同时,形成良好的景观视觉效果。苏州市特有的河网密布、湖荡众多的水网形态具有较强的空间阻隔作用,因此居住空间组织需要在功能上做到紧密联系,组团内部紧凑开展,沿主要交通轴线呈现带状拓展趋势,在交通轴线的交汇处适当形成中心节点来集中布置公共效劳设施,形成苏州地区乡村水在村中绕、家在水边居、人在巷中走的独特自然人文景观(图3)图2苏州市不同地域地理特征下乡镇分布2.2.2平原型乡村 主要是苏州市域大局部地区的村庄。这些村庄地势平坦,受地形影响因素比拟小,村庄布局形式相对规整,呈现出一字型和十字型的

15、形态分布特征。平原型边缘区乡村居住组团主要依托村庄干道展开,形成有序的空间脉络。居住空间沿道路展开有两种类型,一是依托村庄主要道路纵向展开。绿色空间和公共交流空间与公共效劳设施集中于村内几何中心布置。二是依托外部道路横向展开布局,平行于外部道路布置村内主干道和公共效劳设施,对外出口集中设置。平原型边缘区乡村应该注重控制村落空间的增长边界,协调好近期和远期开展的关系,防止城市扩张引起的乡村空间“摊大饼式的无序蔓延开展(图4)。图3水网型乡村布局模式图4平原型乡村布局模式图5丘陵型乡村布局模式2_2_3丘陵型乡村 主要是指位于东山、西山的古村落。东、西山古村落大多分布在当地称为“山坞的地形之中。由

16、于地形隐蔽,冷空气不易在坞底积聚,坡度较为平缓,土层深厚,土壤肥沃,水热条件较好,植被茂盛,宜于耕种,与背山面水的湖湾一样,因此成为东、西山先民的首选村址。受到山体的影响,村庄布局呈现一字型、点状和团块状分布的形态特征。 丘陵地形比拟多,耕地细碎,适宜建设的地区比拟零散,因此居民点规模一般比拟小,分布也比拟零散。边缘区丘陵型乡村的特殊地形地貌是山区特有的资源优势,在开发建设中理当因地制宜,展现特色,处理好地形与居民点选址的关系。苏州市西南角一带丘陵型乡村分布较多,乡村居住空间主要依据山体等高线呈线型或组团型布局排列,要注意防止盲目照搬平原模式导致的城镇景观千篇一律,建筑风格单调乏味,地域传统文

17、化消逝,生态景观失衡,山区特色丧失的现象。居住组团之间交通联系的设计要充分考虑高差、效劳系统的适应性和交通途径的便捷性。丘陵型乡村居住空间设计要充分考虑日照、温度、通风、防噪、防烟气、防灾害等功能需求(图5)。23乡村组合类型下的苏州市边缘区乡村居住空间组织不同分类标准下的边缘区乡村居住空间组织形式存在差异,同时,各类型又紧紧关联,在各角度因素下相互影响。地理环境对村域产业类型的作用最为明显,其次也在很大程度上影响区域空间管制区划,区位条件影响乡村方向。乡村空间形态受地域类型、产业类型、居民点建设等影响。综合现代村域经济开展类型,可以综合成农业主导型、工业主导型、旅游与效劳业主导型3大类,由此

18、可产生农业生产主导型乡村、工业生产主导型乡村、旅游业主导型乡村3种类型。现将文章将相互影响力最为明显的地域类型与产业开展类型加以组合,由于苏州丘陵地区的几大镇区均为太湖生态保护区,根本无工业,因此可组合形成平原区一农业主导型乡村、平原区一工业主导型乡村、平原区一旅游主导型乡村等一共8种类型的组合型村庄。231 平原区一农业主导型乡村(图6)布局特征: 过整合边缘区生态农田,适当开展以休闲农业、设施农业和农家乐等新。型现代化农业类型的相关工程; 加强乡村居民点集中布置,对现有建筑风貌进行统一完善,形成生活方便、环境优美的新型农村居住社区; 乡村居民点四周可保存一定量的自留地便于村民日常耕种,并布

19、置在适宜的生产半径范围内。图6平原区一农业主导型布局模式示意图232平原区一工业主导型乡村(图7)布局特征: 于村庄内部没有迁出的工业用地宜集中布置,与居住用地适度别离并保有合理的通勤距离; 村居民点靠近生态农田,便于形成良好的视觉景观效果和绿化隔离效果; 内配备一定比例的职工宿舍,为村办企业员工提供便利。图7平原区一工业主导型布局模式示意图233平原区一旅游型主导乡村(图8)布局特征:以游览景区为核心空间,根据村庄条件形成生态农业游、古村落游、民俗游等多种游览空间类型; 充分挖掘村庄内部旅游资源,形成以古村落等旅游元素构成的集行、游、住、食、购、娱于一体的乡村旅游特色景观;居民点与旅游资源点

20、距离得当,两者各司其职,互惠互利。图8平原区一旅游主导型布局模式示意图 234水网区一农业主导型乡村(图9)布局特征:水网湿地区河网密布,地势平坦,适合开展各种特色农业,湖泊地区可以以水产养殖为主导,河网地区可以以生态农田为主导,并根据自身特征与农业开展历史开展水生作物种植、高效园艺等现代农业;居民点可沿河流适当分散布局,与农业生产保持适当的生产半径与良好的景观格局。图9水网区一农业主导型布局模式示意图235水网区一工业主导型乡村(图1 0)布局特征:工业用地集中布置于水网密度较小的区域,减少对水体的环境污染,与水域空间保存一定的绿带空间隔离; 居民点可沿河流适当分散布局,可靠近生态农田形成良

21、好的视觉景观效果;配备一定比例的职工宿舍为村办企业员工提供便利。图1 O水网区一工业主导型布局模式示意图236水网区一旅游主导型乡村(图1 1)布局特征:以生态农庄为载体带动乡村旅游开展; 充分挖掘村庄内部旅游资源,形成以古村落等旅游元素构成的集行、游、住、食、购、娱于一体的乡村旅游特色景观;居民点与河流水体形成良好的布局关系。 图11 水网区一旅游主导型布局模式示意图237丘陵区一农业主导型乡村(图1 2)布局特征:结合村内丘陵地貌特征开展观光农业、设施农业、林业种植业等新型现代农业;居民点四周保存一定量的自留地方便村民耕种,并布置在适宜的生产半径内。图1 2丘陵区一农业主导型布局模式示意图

22、238丘陵区一旅游主导型乡村(图1 3)布局特征:以生态农庄为载体带动乡村旅游开展,开展特色丘陵采摘农业; 行、游、住、食、购、娱一体化布局,预留大片乡村旅游特色景观区域居民点与旅游资源保存一定距离。 图1 3丘陵区一旅游主导型布局模式示意图3 结论 随着城市化进程的加快,城市功能的外溢,边缘区已经成为了城乡建设中最敏感、最复杂、最多变的特殊区域。城乡之间的差异决定了边缘区乡村规划无法像城镇建设开展那样去引导,城乡统筹的初衷应当是从整体考虑、从宏观调控,按照其开展规律去寻找边缘区乡村建设的新模式和新思路。本文以城市边缘区不同类型的村庄为出发点,研究不同村域经济类型和不同区域地理类型的边缘区乡村

23、居住空间特征,并组合两种分类模式构建边缘区乡村居住空间组织导那么,充分利用边缘区的建筑景观、水系、农田、道路、绿地、风景名胜、人文景观等资源为城乡居民营建一个良好的生活空间和便捷、高效的社会生活效劳环境。1PRYOR R TDefining the Rural urban FringeJSocial Forces,1968(47)2李梦白,冯华,等当代中国的乡村建设M北京:中国社会科学出版社,1 9871 LI Mengbai,FENG Hua,et a1ContemporaryRural Construction in ChinaMBeij ing:ChinaSocial Sciences

24、Press,1 98713王丹苏州城市边缘区土地生态利用D苏州:苏州科技学院,2022 WANG DanResearch on Ecological Land Use in the Urban Fringe of SuzhouDSuzhou:Suzhou University of Science and Technology,20 1 0 4 陈志文,李惠娟中国江南农村居住空间结构模式分析J农业现代化研究,20221 CHEN Zhiwen,LI Huij uanRural Living Space Structure Pattern Analysis of China JiangnanJR

25、esearch ofAgricultural Modernization,202215 刘明苏南地区乡村居住空间组织研究D苏州:苏州科技学院,2022 LIU MingRural Living Space Research Organization of Southern RegionDSuzhou:Suzhou University of Science and Technology,20226MasonOSSpatial Decision,Support Systems for the Management ofInformal SettlementComputerJ Environmen

26、t and Urban System,1998(3):189-2087 陈超君,黄耀志人本主义视角下的乡村居住空间改造方式探析J生态经济,201 1(9):1 921 95 CHEN Chaojun,HUANG YaozhiAnalysis of Rural Living Space Transform the Way People under the PerspectiveJEcological Economy,201 1(9):1921958 夏九牛,张坤耕地保护条件下农村居民点布局的问题剖析与优化对策J上海国土资源, 2022,34(3):3437 XIA Jiuniu,ZHANG Ku

27、nProblem Analysis and Optimization Countermeasures for the Layout of Rural Residential Area in the Context of Farmland ProtectionJShanghai Land&Resources,20 l 3, 34 (3):34379 李福能上海农村居民点整理权属调整及农民权益分析J上海国土资源,201 3,34(3):2528 LI FunengAnalysis of Land OwnershipAdjustments and FarmersRights under Rural

28、S ettlement Planning in ShanghaiJS h anghai Land&Resources,2022,34(3):252810张坤,谭雪兰,黄婷,等基于景观生态学的农村居民点布局特征分析J上海国土资源,201 3,34 (2):2427 ZHANG Kun,TAN Xuelan,HUANG Ting,et a1Analysis of the Pattern of Rural Settlement Using Landscape Ecology MethodsJShanghai Land&Resources2022,34(2):242711郧文聚,杨晓艳,程锋大都市特色

29、的农村土地整治上海模式J上海国土资源,20 1 2 C 3):2125 YUN Wenju,YANG Xiaoyan,CHENG FengRural Land Renovation with Metropol i s Features:Shanghai ModeJShanghai Land&Resources,2022(3):212512郭淑红三亚市农村居民点整理与农村城镇化研究J上海国土资源,201 1,32(1):63-69 GUO ShuhongStudy of Rural ResidentiaIConsolidationand Rural Urbanization of the Sanya CityJof rural drinking water sources, protection of drinking water sources in rural areas by the end of the delimitation of the scope of protection, complete with warning signs, isolating network protection facilities

- 温馨提示:

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。

2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。

3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。

4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。

5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。

6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。

7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

- 综合管廊智能控制方案ppt课件

- 世界知名放射性药物防护解决方案提供者TEMA-介绍课件

- 三年级下册《位置与方向》第一课时课件

- 阜新房地产市场调研报告

- 化学竞赛基础化学键与分子结构-课件

- 幼儿园班级管理分享ppt课件

- 组织变革的有效管理ppt课件

- 八年级数学下册第19章矩形菱形与正方形191矩形1矩形的性质课件新版华东师大版

- 八年级数学下册第19章矩形菱形与正方形191矩形1《矩形的性质》课件

- 八年级数学下册第1章12直角三角形课件新版北师大版

- 意识障碍分类及护理ppt课件

- 约分与通分的整理与复习ppt课件

- 八年级数学下册第19章矩形菱形与正方形192菱形1《菱形的性质》课件

- 八年级数学下册第19章四边形检测卷练习课件(新版)沪科版

- 世界经济概论ppt课件