SATWE计算结果分析10个比值和调整方法

SATWE计算结果分析10个比值和调整方法

《SATWE计算结果分析10个比值和调整方法》由会员分享,可在线阅读,更多相关《SATWE计算结果分析10个比值和调整方法(14页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、SATWE软件计算结果分析一、位移比规范条文:新高规3.4.5规定:结构平面布置应减少扭转的影响。在考虑偶然偏心影响的规定水平地震力作用下,楼层竖向构件最大的水平位移和层间位移,A级高度高层建筑不宜大于该楼层平均值的1.2倍,不应大于该楼层平均值的1.5倍;B级高度高层建筑、超过A级高度的混合结构及本规程第10章所指的复杂高层建筑不宜大于该楼层平均值的1.2倍,不应大于该楼层平均值的1.4倍。基本概念:位移比包含两项内容(1) 楼层竖向构件的最大水平位移与平均水平位移的比值;(2) 楼层竖向构件的最大层间位移与平均层间位移的比值;计算位移比仅考虑墙顶,柱顶等竖向构件上节点的最大位移,不考虑其他

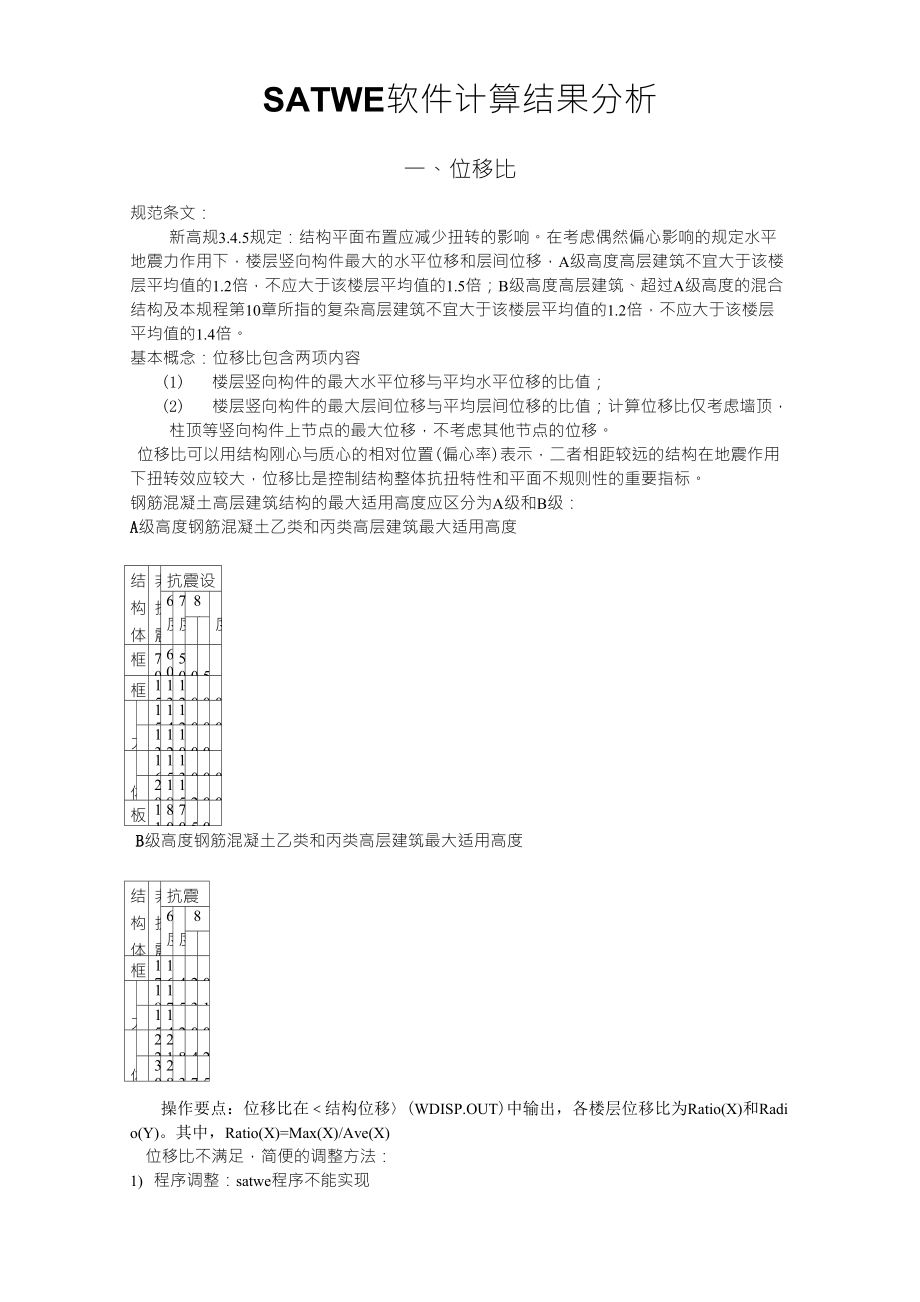

2、节点的位移。位移比可以用结构刚心与质心的相对位置(偏心率)表示,二者相距较远的结构在地震作用下扭转效应较大,位移比是控制结构整体抗扭特性和平面不规则性的重要指标。钢筋混凝土高层建筑结构的最大适用高度应区分为A级和B级:A级高度钢筋混凝土乙类和丙类高层建筑最大适用高度结构体系非抗震设计抗震设防烈度6度7度8度9度0.20g0.30g框架7060504035框架-剪力墙1501301201008050剪力墙全部落地剪力墙1501401201008060部分框支剪力墙1301201008050不应采用筒体框架-核心筒1601501301009070筒中筒20018015012010080板柱-剪力墙

3、11080705540不应采用B级高度钢筋混凝土乙类和丙类高层建筑最大适用高度结构体系非抗震设计抗震设防烈度6度7度8度0.20g0.30g框架-剪力墙170160140120100剪力墙全部落地剪力墙180170150130110部分框支剪力墙15014012010080筒体框架-核心筒220210180140120筒中筒300280230170150操作要点:位移比在结构位移(WDISP.OUT)中输出,各楼层位移比为Ratio(X)和Radio(Y)。其中,Ratio(X)=Max(X)/Ave(X)位移比不满足,简便的调整方法:1) 程序调整:satwe程序不能实现2) 人工调整:只能

4、人工调整改变结构平面布置,使结构规则,刚度均匀,减小结构刚心与形心的偏心距:可利用程序的节点搜索功能在satwe的分析结构图形和文本显示”中的各层配筋构件编号简图”中快速找到位移最大的节点,加强该节点对应的墙、柱等构件刚度;也可以找出位移最小的节点削弱其刚度;直到位移比满足要求。注意事项及电算调整:(1)新高规5.1.5规定,进行高层建筑内力与位移计算时,可假定楼板在其自身平面内为无限刚性,如果在结构模型中设定了弹性板或楼板开大洞,应计算两次,第一次抗震计算时选择satwe分析与设计参数补充定义一总信息一对所有楼层强制采用刚性楼板假定,按规范要求的条件计算位移比,第二次应在位移比满足要求后,不

5、选择该项,以弹性楼板假定进行配筋计算。(2)但需注意的是,对于复杂结构,如不规则的坡屋顶、体育馆看台、工业厂房、错层和越层结构,或者柱、墙不在同一标高,或者没有楼板等情况,如果采用强制刚性楼板假定,结构分析会严重失真,所以,一般这些结构都不强行进行位移比控制。(3)高层建筑位移比计算应考虑偶然偏心的影响,多层建筑可以不考虑。(4)位移比是判断结构规则性的重要依据,对是否考虑双向地震有重要参考作用。(5)当楼层的最大层间位移角不大于新高规第373条规定的限值的40时,该楼层竖向构件的最大水平位移和层间位移与该楼层平均值的比值可适当放松,但不应大于1.6。(6)若位移比超过1.2,则需要在总信息参

6、数设置中考虑双向地震作用;(7)因为高层建筑在水平力作用下,几乎都会产生扭转,故楼层最大位移一般都发生在结构单元的边角部位。二、层间最大位移与层高之比(层间位移角)规范条文:新高规的3.7.3条规定,按弹性方法计算的风荷载或多遇地震标准值作用下的楼层层间最大水平位移与层高之比Au/h宜符合下列规定:1高度不大于150m的高层建筑,其楼层层间最大位移与层高之比Au/h不宜大于表3.7.3的限值。表3.7.3结构体系Au/h框架1/550框架剪力墙、框架核心筒、板柱剪力墙1/800筒中筒、剪力墙1/1000除框架结构外的转换层1/10002高度不小于250m的高层建筑,其楼层层间最大位移与层高之比

7、Au/h从不宜大于1/500。3高度在150m250m之间的高层建筑,其楼层层间最大位移与层高之比u/h从的限值可按本条第1款和第2款的限值线性插入取用。注:楼层层间最大位移Au以楼层竖向构件最大的水平位移差计算,不扣除整体弯曲变形。抗震设计时,本条规定的楼层位移计算可不考虑偶然偏心的影响。抗规5.5.1条文说明:第一阶段设计,变形验算以弹性层间位移角表示。名词释义:(1)层间位移比:即楼层竖向构件的最大层间位移角与平均层间位移角的比值。其中:层间位移角:墙、柱层间位移与层高的比值。最大层间位移角:墙、柱层间位移角的最大值。平均层间位移角:墙、柱层间位移角的最大值与最小值之和除2。控制目的:高

8、层建筑层数多,高度大,为了保证高层建筑结构具有必要的刚度,应对其最大位移和层间位移加以控制,主要目的有以下几点:1保证主体结构基本处于弹性受力状态,避免混凝土墙柱出现裂缝,控制楼面梁板的裂缝数量,宽度。2保证填充墙,隔墙,幕墙等非结构构件的完好,避免产生明显的损坏。结构位移输出文件(WDISP.OUT)MaxDx、MaxDy:x和y方向层间最大位移即要求:MaxDx/h和MaxDy/h满足规范要求电算结果的判别与调整要点:1验算层间位移角则不需要考虑偶然偏心;2最大层间位移是在刚性楼板假设下的控制参数。构件设计与位移信息不是在同一条件下的结果(即构件设计可以采用弹性楼板计算,而位移计算必须在刚

9、性楼板假设下获得),故可先采用刚性楼板算出位移,而后采用弹性楼板进行构件分析。3因为高层建筑在水平力作用下,几乎都会产生扭转,故楼层最大位移一般都发生在结构单元的边角部位。4. 当结构层间位移角很小,例如一般结构弹性位移角小于规定限值的1/2,复杂结构和高层结构弹性位移角小于规定限值的1/3,位移比可适当放宽,如放大20%。三、周期比控制、规范条文:新高规的3.4.5条规定,结构扭转为主的第一自振周期Tt与平动为主的第一自振周期片之比,A级高度高层建筑不应大于0.9,B级高度高层建筑、超过A级高度的混合结构及本规程第10章所指的复杂高层建筑不应大于0.85。(抗规中没有明确提出该概念,所以多层

10、时该控制指标可以适当放松,但一般不大于1.0。)新高规5.1.13条规定,抗震设计时,B级高度的高层建筑结构、混合结构和本规程第10章规定的复杂高层建筑结构,尚应符合下列规定:1 宜考虑平扭耦联计算结构的扭转效应,振型数不应小于15,对多塔楼结构的振型数不应小于塔楼数的9倍,且计算振型数应使各振型参与质量之和不小于总质量的90;2 应采用弹性时程分析法进行补充计算;3 宜采用弹塑性静力或弹塑性动力分析方法补充计算。名词释义:周期比:即结构扭转为主的第一自振周期(也称第一扭振周期)Tt与平动为主的第一自振周期(也称第一侧振周期)T1的比值。周期比主要控制结构扭转效应,减小扭转对结构产生的不利影响

11、,使结构的抗扭刚度不能太弱。因为当两者接近时,由于振动藕连的影响,结构的扭转效应将明显增大。对于通常的规则单塔楼结构,如下验算周期比:(1)计算结果详周期、地震力与振型输出文件(WZQ.OUT),因satwe电算结果中并未直接给出周期比,故对于通常的规则单塔楼结构,需人工按如下步骤验算周期比。(2)根据各振型的两个平动系数和一个扭转系数(三者之和等于1)判别各振型分别是扭转为主的振型(也称扭转振型)还是平动为主的振型(也称平动振型)。一般情况下,当扭转系数大于0.5时,可认为该振型是扭振振型,反之应为平动振型。当然,对某些极为复杂的结构还应结合主振型信息来进行判断;(3)通常周期最长的扭转振型

12、对应的就是第一扭转周期Tt,周期最长的平动振型对应的就是第一平动周期片(4)对照“结构整体空间振动简图”,考察第一扭转/平动周期是否引起整体振动,局部振动不能当做第一扭转/平动周期。需考察下一个次长周期。(5)考察第一平动周期的基底剪力比是否为最大(6)计算Tt/T,看是否超过0.9(0.85)多塔结构周期比:对于多塔楼结构,不能直接按上面的方法验算,而应该将多塔结构切分成多个单塔,按多个单塔结构分别计算。体育场馆、空旷结构和特殊的工业建筑,没有特殊要求的,一般不需要控制周期比。体育场馆、空旷结构和特殊的工业建筑,没有特殊要求的,一般不需要控制周期比。周期、地震力与振型输出文件(WZQ.OUT

13、)考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y方向的平动系数、扭转系数振型号周期转角平动系数(X+Y)扭转系数10.6306110.180.99(0.12+0.88)0.0120.614421.190.95(0.82+0.12)0.0530.42482.390.06(0.06+0.00)0.9440.1876174.520.96(0.95+0.01)0.0450.171885.001.00(0.01+0.99)0.0060.13555.030.05(0.05+0.00)0.9570.0994177.150.97(0.97+0.00)0.0380.084987.631.00(0.00+1.00)0.0

14、090.075212.730.03(0.03+0.00)0.97X方向的有效质量系数:97.72%Y方向的有效质量系数:96.71%即要求:0.4248/0.6306=0.6797.72%96.71%90%说明无需再增加振型计算(高规5.1.13,计算振型数应使各振型参与质量之和不小于总质量的90%)周期比不满足的调整方法:1)程序调整:satwe程序不能实现2)人工调整:只能人工调整改变结构平面布置,提高结构规扭转刚度;总的调整原则是加强结构外围墙、柱或梁的刚度,适当削弱结构中间墙、柱的刚度。当筮一报空为扭转时说明第构的扭转刚度和对于其两个主轴一般都靠电算结果的判别与调整要点:1. 对于刚度

15、均匀的结构,在考虑扭转耦连计算时,一般来说前两个或几个振型为其主振型,但对于刚度不均匀的复杂结构,上述规律不一定存在。总之在高层结构设计中,使得扭转振型不应靠前,以减小震害。SATWE程序中给出了各振型对基底剪力贡献比例的计算功能,通过参数Ratio(振型的基底剪力占总基底剪力的百分比)可以判断出那个振型是X方向或Y方向的主振型,并可查看以及每个振型对基底剪力的贡献大小。2. 振型分解反应谱法分析计算周期,地震力时,还应注意两个问题,即计算模型的选择与振型数的确定。一般来说,当全楼作刚性楼板假定后,计算时宜选择“侧刚模型”进行计算。而当结构定义有弹性楼板时则应选择“总刚模型”进行计算较为合理。

16、至于振型数的确定,应按上述高规5.1.13条(B级高度的高层建筑结构和本规程第10章规定的复杂高层建筑结构,抗震设计时,宜考虑平扭耦联计算结构的扭转效应,振型数不应小于15,对多塔楼结构的振型数不应小于塔楼数的9倍,且计算振型数应使各振型参与质量之和不小于总质量的90)执行,振型数是否足够,应以计算振型数使振型参与质量不小于总质量的90%作为唯一的条件进行判别。(耦联取3的倍数,且三3倍层数,非耦联取三层数,直到参与计算振型的有效质量系数上90%)3. 如同位移比的控制一样,周期比侧重控制的是侧向刚度与扭转刚度之间的一种相对关系,而非其绝对大小,它的目的是使抗侧力构件的平面布置更有效、更合理,

17、使结构不至于出现过大(相对于侧移)的扭转效应。即周期比控制不是在要求结构足够结实,而是在要求结构承载布局的合理性。考虑周期比限制以后,以前看来规整的结构平面,从新规范的角度来看,可能成为“平面不规则结构”。一旦出现周期比不满足要求的情况,一般只能通过调整平面布置来改善这一状况,这种改变一般是整体性的,局部的小调整往往收效甚微。周期比不满足要求,说明结构的扭转刚度相对于侧移刚度较小,总的调整原则是要加强外圈结构刚度、增设抗震墙、增加外围连梁的高度、削弱内筒的刚度。4. 扭转周期控制及调整难度较大,要查出问题关键所在,采取相应措施,才能有效解决问题。a)扭转周期大小与刚心和形心的偏心距大小无关,只

18、与楼层抗扭刚度有关;b)剪力墙全部按照同一主轴两向正交布置时,较易满足;周边墙与核心筒墙成斜交布置时要注意检查是否满足;c)当不满足周期限制时,若层位移角控制潜力较大,宜减小结构竖向构件刚度,增大平动周期;d)当不满足周期限制时,且层位移角控制潜力不大,应检查是否存在扭转刚度特别小的层,若存在应加强该层的抗扭刚度;e)当不满足扭转周期限制,且层位移角控制潜力不大,各层抗扭刚度无突变,说明核心筒平面尺度与结构总高度之比偏小,应加大核心筒平面尺寸或加大核心筒外墙厚,增大核心筒的抗扭刚度。f)当计算中发现扭转为第一振型,应设法在建筑物周围布置剪力墙,不应采取只通过加大中部剪力墙的刚度措施来调整结构的

19、抗扭刚度。5. 新高规5.1.5规定,进行高层建筑内力与位移计算时,可假定楼板在其自身平面内为无限刚性,如果在结构模型中设定了弹性板或楼板开大洞,应计算两次,第一次抗震计算时选择(satwe分析与设计参数补充定义一总信息一对所有楼层强制采用刚性楼板假定),按规范要求的条件计算周期比,第二次应在周期比满足要求后,不选择该项,以弹性楼板假定进行配筋计算。对于不适宜刚性楼板假定的复杂高层建筑结构,不宜考虑周期比控制。5. 调整周期比原则总结如下:(1)结构抗侧力构件的布局均匀对称。(2)增加结构周边刚度:a.增大周边柱、剪力墙的截面或数量。b.增大周边梁的高度,楼板的厚度。C.在楼板外伸段凹槽处设置

20、连接梁或连接板。d. 加强转角窗周边构件的截面和强度,包括剪力墙暗柱,窗间墙,楼板等,特别是增设暗梁。e. 减小周边剪力墙洞口。(6)降低结构中部的刚度:a.结构中部剪力墙上开洞;b.中部核心筒开结构洞再填充。四、层刚度比控制规范条文:1. 抗震规范附录E.2.1规定,筒体结构转换层上下的结构质量中心宜接近重合(不包括裙房),转换层上下层的侧向刚度比不宜大于2。2. 高规的3.5.2条规定,抗震设计的高层建筑结构:1对框架结构,楼层与其相邻上层的侧向刚度比y1可按式(3.5.21)计算,且本层与相邻上层的比值不宜小于0.7,与相邻上部三层刚度平均值的比值不宜小于0.8。武中,比一楼层侧向刚度比

21、乂“缶第,层和第,+1层的地震剪力标准值(kN),心、缶I第匚层和第层在地震作用标准值作用下的层间位移2对框架剪力墙、板柱剪力墙结构、剪力墙结构、框架-核心筒结构*简中简结构*楼层与其相邻上层的侧向刚度比升可按式($52吃计算,且本层与相邻上层的比值不宜小予0*9;当本层层离大于相邻上层层髙的15倍时,该比值不宜小于L对结构底部嵌固层,该比值不宜小于1.5。7Z=A2-(E-0-1-2)匚心=盒5(铲12CEO.1-3)G、G-分别为转换层和希换展上层的混凝土剪变模肉A】、旳一别为转换层和转换层上层的折算抗剪载面面积*可按式tE.0.1-3)计算tj第i层全部翦力墙在计算方向的有效戢面面积(不

22、包括翼鳏面积”Z第i层第j振柱的輸面面积;&第*层的层高+j第i层第,根柱沿计算方向的戡面高度Cj第层第梅柱截面面积折算系数当计算值大于1时取kE.0.2)当转换层设置在第2层以上时,按本规程式(3.5.21)计算的转换层与其相邻上层的侧向刚度比不应小于0.6。E.0.3)转换层设置在第2层以上时,尚宜采用图E所示的计算模型按公式(E.0.3)计算转换层下部结构与上部结构的等效侧向刚度比Ye2oYe2宜接近1,非抗震设计时Ye2不应小于0.5,抗震设计时Ye2不应小于0.8。名词释义:冈帔比指结构竖向不同楼层的侧向刚度的比值(也称层刚度比),该值主要为了控制高层结构的竖向规则性,以免竖向刚度突

23、变,形成薄弱层。对于地下室结构顶板能否作为嵌固端,转换层上、下结构刚度能否满足要求,及薄弱层的判断,均以层刚度比作为依据。抗规与高规提供有三种方法计算层刚度,即剪切刚度(Ki=GiAi/hi)高规附录E.0.1、剪弯刚度(Ki=Vi/Ai)高规附录E.0.3、地震剪力与地震层间位移的比值(Ki=Vi仏ui)(Ki=Fi/Ai,satwe实际计算方式)。抗震规范的3.4.2、3.4.3条文说明和高规4.3.5中建议的计算方法通常选择第三种算法。刚度的正确理解应为产生一个单位位移所需要的力建筑结构的总信息(WMASS.OUT)各层刚心、偏心率、相邻层侧移刚度比等计算信息Ratx1,Raty1:X,

24、Y方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度70%的比值或上三层平均侧移刚度80%的比值中之较小者即要求:Ratx1、Raty11刚度比不满足时的调整方法:1)程序调整:如果某楼层刚度比的计算结果不满足要求,satwe自动将该楼层定义为薄弱层,并按10版高规3.5.8将该楼层地震剪力放大1.25倍。2)人工调整:如果还需人工干预,可适当降低本层层高和加强本层墙、柱或梁的刚度,适当提高上部相关楼层的层高和削弱上部相关楼层墙、柱或梁的刚度。电算结果的判别与调整要点:1. 规范对结构层刚度比和位移比的控制一样,也要求在刚性楼板假定条件下计算。对于有弹性板或板厚为零的工程,应计算两次,在刚性楼板假定条件

25、下计算层刚度比并找出薄弱层,然后在真实条件下完成其它结构计算。2. 层刚比计算及薄弱层地震剪力放大系数的结果详见结构的总信息WMASS.OUT。一般来说,结构的抗侧刚度应该是沿高度均匀或沿高度逐渐减少,但对于框支层或抽空墙柱的中间楼层通常表现为薄弱层,由于薄弱层容易遭受严重震害,故程序根据刚度比的计算结果或层间剪力的大小自动判定薄弱层,并乘以放大系数,以保证结构安全。当然,薄弱层也可在调整信息中通过人工强制指定。3. 对于上述三种计算层刚度的方法,我们应根据实际情况进行选择:对于底部大空间为一层时或多层建筑及砖混结构应选择“剪切刚度”;对于底部大空间为多层时或有支撑的钢结构应选择“剪弯刚度”;

26、而对于通常工程来说,则可选用第三种规范建议方法,此法也是SATWE程序的默认方法。Satwe主菜单第二项结构内力,配筋计算(satwe计算控制参数)层刚度比计算。五、层间受剪承载力之比控制规范条文:层间受剪承载力比也是控制结构竖向不规则性和判断薄弱层的重要指标。新高规的3.5.3条规定,A级高度高层建筑的楼层抗侧力结构的层间受剪承载力不宜小于其相邻上一层受剪承载力的80,不应小于其相邻上一层受剪承载力的65;B级高度高层建筑的楼层抗侧力结构的层间受剪承载力不应小于其相邻上一层受剪承载力的75。抗规3.4.4-2(3)规定:平面规则而竖向不规则的建筑,刚度小的楼层的地震剪力应乘以不小于1.15的

27、增大系数;楼层承载力突变时,薄弱层抗侧力结构的受剪承载力不应小于相邻上一楼层的65%。新高规3.5.8条规定:侧向刚度变化、承载力变化、竖向抗侧力构件连续性不符合本规程第3.5.2、3.5.3、3.5.4条要求的楼层,其对应于地震作用标准值的剪力应乘以1.25的增大系数。建筑结构的总信息(WMASS.OUT)*1*1*1*1*1*1*1*1*1*1*1*1*1*1*1*1*1*1*1*1*1*1*1*1*1*1*1*1*1*1*1*1*1*1*1*1*1*1*1*1*1*1*1*1*1*1*1*rTrTzr*rT*rT*rTx楼层抗剪承载力、及承载力比值*1*1*1*1*1*1*1*1*1*1

28、*1*1*1*1*1*1*1*、!、!、!、!、!、!、!、!、!、!、!、!、!、!、!、!、!、!、!、!1*1*1*1*1*、t*、t*、t*、t*、t*、t*、t*、!*1*1*1*1*1*1*1*1*1*1*Ratio_Bu:表示本层与上一层的承载力之比即要求:Ratio_Bu0.8(0.75)如不符,说明本层为薄弱层,加强yil北舒戒憑力比不满足时的调整方法:1)程序调整在SATWE的欄调整信息那中的槨指定薄弱层个数中填入该楼层层号.将该楼层强制定义为薄弱层,SATWE按10版高规3.江8将该楼层地廉剪力放、1.25倍2人工调整如果还需人工干预,可适当提高本层构件强度(如増大配筋、

29、提高混凝土强度或加人截面)以提高本层墙、柱等抗侧力构件的承载力,或适当降低上部相关楼层墙、柱等抗侧力构杵的承载力:如果结构竖向较规则,第一次试算时可只建一个结构标准层,待第构的周期比、位移比、剪重比r刚度比導满足之后再添加其它标准层1这样可以减少建模过程中的重复修改,加快建模速度.软件实现方法:1. 层间受剪承载力的计算与砼强度、实配钢筋面积等因素有关,在用SATWE软件接PK出施工图之前,实配钢筋面积是不知道的,因此SATWE程序以计算配筋面积代替实配钢筋面积是不真实的。2. 目前的SATWE软件在结构设计信息(WMASS.OUT)文件中输出了相邻层层间受剪承载力之比的比值,该比值是否满足规

30、范要求需要设计人员人为判断。3. 受剪承载力计算以矩形柱代替异性柱和剪力墙作近似计算,结果仅供参考。六、刚重比控制规范条文:(新高规5.4.4条)1对于剪力墙结构,框剪结构,筒体结构稳定性必须符合下列规定:2. 对于框架结构稳定性必须符合下列规定:D.210H2工G./h.iji名词释义:结构的侧向刚度与重力荷载设计值之比称为刚重比。它是控制结构整体稳定的重要指标,也是影响重力二阶(p-A)效应的主要参数,且重力二阶效应随着结构刚重比的降低呈双曲线关系增加。高层建筑在风荷载或水平地震作用下,若重力二阶效应过大则会引起结构的失稳倒塌,故控制好结构的刚重比,则可以控制结构不失去稳定。建筑结构的总信

31、息(WMASS.OUT)结构整体稳定验算结果X向刚重比EJd/GH2=47.79Y向刚重比EJd/GH2=41.49该结构刚重比EJd/GH2大于1.4,能够通过高规(5.4.4)的整体稳定验算该结构刚重比EJd/GH2大于2.7,可以不考虑重力二阶效应(见七、重力二阶效应)刚重比不满足时的调整方法:1、程序调整:刚重比不满足规范上限要求,在SATWE的“设计信息”中勾选“考虑P-A效应”,程序自动计入重力二阶效应的影响。2、人工调整:刚重比不满足规范下限要求,只能通过调整增强竖向构件,加强墙、柱等竖向构件的刚度。电算结果的判别与调整要点:|,按照下式计算等效侧向刚度;工对丁剪切型的框架结构,

32、当刚重比大于10时,则结构重力二阶效应可挾制在20%以内,结构的稳定己经具有一定的安全储备;当刚重比人于20I也畫力二拚效应对结构的囂响已经很小,故规范规定此时可以不考虑重力二阶效应。3、对丁弯剪型的剪力墙结构r框剪第构、筒体结构,当刚重比大于L4时,蜡构能够保持整体稳定:当刚重比大于2门时.重力二阶效应导做的内力和位移増量仅在5%左右,故规范规定此时可以不考虑重力二阶效应卩4若结构刚重比(Ejd/GH2)L4,则满足整体稳従条件.SATWE输出结果参WMASS.DUT,5高层建筑的高宽比满足限值时,可不进行稳定验算,否则应述厅:6一当高层建筑的稳定不满足上述规定时,应调整并增人结构的侧向刚度

33、口七、重力二阶效应(p-A):规范条文:新高规5.4.1规定:当高层建筑结构满足下列规定时,弹性计算分析时可不考虑重力二阶效应的不利影响。1. 对于剪力墙结构,框剪结构,筒体结构:印产2.7化工q2. 对于框架结构Di20H2EG./hi当高层建筑结构不满足本规程第5.4.1条的规定时,结构弹性计算时应考虑重力二阶效应对水平力作用下结构内力和位移的不利影响。新抗规3.6.3规定:当结构在地震作用下的重力附加弯矩大于初始弯矩的10%时,应计入重力二阶效应的影响。(注:重力附加弯矩指任一楼层以上全部重力荷载与该楼层地震平均层间位移的乘积;初始弯矩指该楼层地震剪力与楼层层高的乘积。)新抗规823-1

34、规定:钢结构应按本规范第3.6.3条规定计入重力二阶效应。进行二阶效应的弹性分析时,应按现行国家标准钢结构设计规范GB50017的有关规定,在每层柱顶附加假想水平力。新混规5.3.4规定:当结构的二阶效应可能使作用效应显著增大时,在结构分析中应考虑二阶效应的不利影响。混凝土结构的重力二阶效应可采用有限元分析方法计算,也可采用本规范附录B的简化方法。当采用有限元分析方法时,宜考虑混凝土构件开裂对构件刚度的影响。新混规附录B:在框架结构、剪力墙结构、框架-剪力墙结构及筒体结构中,当采用增大系数法近似计算结构因侧移产生的二阶效应(P效应)时,应对未考虑P效应的一阶弹性分析所得的柱、墙肢端弯矩和梁端弯

35、矩以及层间位移分别按公式(B.0.11)和公式(B.0.12)乘以增大系数ns。名词释义:侧向刚度较柔的建筑物,在风荷载或水平地震作用下将产生较大的水平位移,由于结构在竖向荷载P的作用下,使结构进一步增加侧移值且引起结构内部各构件产生附加内力。这种使结构产生几何非线性的效应,称之为重力二阶效应。操作说明:在satwe分析与设计参数补充定义一设计信息一考虑p-A效应,通常当侧移附加弯矩大于水平力作用下构件弯矩的1/10时,应考虑重力二阶效应。通常混凝土结构可以不考虑重力二阶效应,钢结构按抗规823-1考虑。也可以根据WMASS.OUT中提示,若显示可以不考虑重力二阶效应,则不考虑该选项。Satw

36、e软件采用的是等效几何刚度的有限元法,采用这种方法考虑P效应影响与不考虑P效应的分析结果相比,结构周期不变,变化的仅仅是结构的位移和构件内力,这种方法既适用于采用刚性楼板假定的结构,也适用于存在独立弹性节点的结构。程序采用偏心距增大系数法近似计算偏心受压细长柱的P效应,也即考虑P效应时,不改变柱计算长度系数。注意:考虑二阶效应后计算的位移仍应满足新高规第3.7.3条的规定。八、剪重比控制规范条文:新抗规5.2.5条与高规4.3.12条规定,抗震验算时,结构任一楼层的水平地震剪力应符合下式要求:4.X12罢遇地坯水平地震作用计算时,结构各楼层对应干地5S作用标准值的剪力磁符合下式要求:I-H1(

37、4.3.式中:畑一第I展对应于水乎地扫作用标准值的剪力;A亦平地震剪力系数,不应小于表4.12规定的ffi;对于竖向不规则结构的薄弱层,尚应乘以L15的增大系数;G第j层的區力荷载代議值;结构计算意层数。表4,3.12搂层最小地靈剪力系瞰位类别9度扭转效血明显或越本周期小于去騎的给粕0OOBa.ll&(0,014)0.012(0.0480.064基本周期大于5加的结构a(M2注;】基本周期介于虫矗和验Os之间的绪鞫,施允许護性插入取曲;2人E展时括号内敌值分别用子设计基本地加連度为孔和(L30耳的名词释义:剪重比即最小地震剪力系数儿主要是控制各楼层最小地震剪力,尤其是对于基本周期大于3.5S的

38、结构,以及存在薄弱层的结构,剪重比若不满足最小值要求,说明结构有可能出现比较明显的薄弱地位,出于对结构安全的考虑,规范增加了对剪重比的要求。周期、振型、地震力(WZQ.OUT),各塔的地震剪力为V和V。xy操作说明:在satwef分析与设计参数补充定义f调整信息f按抗震规范(5.2.5)调整各楼层地震内力剪重比不满足时的调整方法:2)程序调整:satwe程序“调整信息”中勾选“按抗震规范5.2.5调整个楼层地震内力”后,satwe按10抗5.2.5自动将楼层最小地震剪力系数直接乘以该层及以上重力荷载代表值之和,用以调整该楼层地震剪力,以满足剪重比要求。3)人工调整:如果还需人工干预,可按下列三

39、种情况进行调整:a)当地震剪力偏小而层间侧移角又偏大时,说明结构过柔,宜适当加大墙、柱截面,提高刚度;b)当地震剪力偏大而层间侧移角又偏小时,说明结构过刚,宜适当减小墙、柱截面,降低刚度以取得合适的经济技术指标;c)当地震剪力偏小而层间侧移角又恰当时,可在satwe的“调整信息”重的“全楼地震作用放大系数”中输入大于1的系数增大地震作用,以满足剪重比要求。电算结果的判别与调整要点:1.若结构剪重比不满足规范要求,建议先不选择程序自动调整,首先考查剪重比原始值,若与规范要求相差较大,应优化设计方案,改进结构布局、调整结构刚度;当剪重比与规范要求相差不大时,再选择该项自动调整地震剪力,以完全满足规

40、范要求。2对于一般高层建筑而言,结构剪重比底层为最小,顶层最大,故实际工程中,结构剪重比由底层控制,由下到上,哪层的地震剪力不够,就放大哪层的设计地震内力。3各层地震内力自动放大与否在调整信息栏设开关;如果用户考虑自动放大,SATWE将在WZQ.OUT中输出程序内部采用的放大系数。4. 正确计算剪重比,必须选取足够的振型个数使有效质量系数大于0.9。5. 六度区剪重比可在0.7%1%取。若剪重比过小,均为构造配筋,说明底部剪力过小,要对构件截面大小、周期折减等进行检查;若剪重比过大,说明底部剪力很大,也应检查结构模型,参数设置是否正确或结构布置是否太刚。6. 地下室由于受回填土的约束作用,可以

41、不考虑剪重比调整。7. 对于竖向不规则结构的薄弱层的水平地震剪力应增大1.15倍,即上表中楼层最小地震剪力系数入应乘以1.15倍,当周期介于3.5s和5.0s之间时,可对于上表采用插入法求值。九、轴压比验算规范条文:砼规11.4.16条抗规6.3.6条,高规6.4.2条同时规定:柱轴压比不宜超过下表中限值。一、二、三、四级抗震等级的各类结构的框架柱、框支柱,其轴压比不宜大于下表规定的限值。对W类场地上较高的高层建筑,柱轴压比限值应适当减小。柱轴压比限值见下表:结构体系抗震等级一级二级三级四级框架结构0.650.750.850.90框架一剪力墙结构、筒体结构0.750.850.900.95部分框

42、支剪力墙结构0.600.70砼规11.7.16条高规7.2.13条同时规定:一、二、三级抗震等级的剪力墙,其底部加强部位的墙肢轴压比不宜超过下表的限值。剪力墙轴压比限值抗震等级(设防烈度)一级(9度)一级(7、8度)二级、三级轴压比限值0.40.50.6砼规11.7.17条高规7.2.15条同时规定:剪力墙两端及洞口两侧应设置边缘构件,并宜符合下列要求:一、二、三级抗震等级剪力墙,在重力荷载代表值作用下,当墙肢底截面轴压比大于下表规定时,其底部加强部位及其以上一层墙肢应按本规范第11718条的规定设置约束边缘构件;当墙肢轴压比不大于下规定时,可按本规范第11719条的规定设置构造边缘构件;剪力

43、墙设置构造边缘构件的最大轴压比:抗震等级(设防烈度)一级(9度)一级(7、8度)二级、三级轴压比限值0.10.20.3名词释义:轴压比Un=N/fcA指柱地震作用组合的轴向压力设计值与柱的全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积之比值。它是影响墙柱抗震性能的主要因素之一,为了使柱墙具有很好的延性和耗能能力,规范采取的措施之一就是限制轴压比。对不进行地震作用计算的结构,取无地震作用组合的轴力设计值。剪力墙肢轴压比指在重力荷载代表值作用下墙的轴压力设计值与墙的全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积的比值混凝土构件配筋、钢构件验算输出文件(WPJ*.OUT)Uc-轴压比(N/Ac/fc)也可在sa

44、twe分析结果图形和文本显示一一梁弹性挠度、柱轴压比、墙边缘构件简图中查看。(程序会自动对超出规范的值用红色标注出)轴压比不满足简便的调整方法:1)程序调整:satwe程序不能实现2)人工调整:增大该墙、柱截面或提高该楼层墙、柱混凝土强度电算结果的判别与调整要点:1抗震等级越高的建筑结构,其延性要求也越高,因此对轴压比的限制也越严格。对于框支柱、一字形剪力墙等情况而言,则要求更严格。抗震等级低或非抗震时可适当放松,但任何情况下不得小于1.05。2限制墙柱的轴压比,通常取底截面(最大轴力处)进行验算,若截面尺寸或混凝土强度等级变化时,还验算该位置的轴压比。SATWE验算结果,当计算结果与规范不符

45、时,轴压比数值会自动以红色字符显示。3需要说明的是,对于墙肢轴压比的计算时,规范取用重力荷载代表值作用下产生的轴压力设计值(即恒载分项系数取1.2,活载分项系数取1.4)来计算其名义轴压比,是为了保证地震作用下的墙肢具有足够的延性,避免受压区过大而出现小偏压的情况,而对于截面复杂的墙肢来说,计算受压区高度非常困难,故作以上简化计算。4试验证明,混凝土强度等级,箍筋配置的形式与数量,均与柱的轴压比有密切的关系,因此,规范针对情况的不同,对柱的轴压比限值作了适当的调整5当墙肢的轴压比虽未超过上表中限值,但又数值较大时,可在墙肢边缘应力较大的部位设置边缘构件,以提高墙肢端部混凝土极限压应变,改善剪力

46、墙的延性。当为一级抗震(9度)时的墙肢轴压比大于0.3,一级(8度)大于0.2,二级大于0.1时,应设置约束边缘构件,否则可设置构造边缘构件,程序对底部加强部位及其上一层所有墙肢端部均按约束边缘构件考虑。6地下一层抗震等级同上部结构,地下二层以下可降一级考虑。故轴压比限值不同。超限时,可通过复合箍筋来提高轴压比的限值。十、框架的倾覆力矩比新抗规6.1.3-1规定:设置少量抗震墙的框架结构,在规定的水平力作用下,底层框架部分所承担的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50时,其框架的抗震等级应按框架结构确定,抗震墙的抗震等级可与其框架的抗震等级相同。新高规8.1.3规定:抗震设计的框架-剪力墙结

47、构,应根据在规定的水平力作用下结构底层框架部分承受的地震倾覆力矩与结构总地震倾覆力矩的比值,确定相应的设计方法,并应符合下列规定:(1)框架部分承受的地震倾覆力矩不大于结构总地震倾覆力矩的10时,按剪力墙结构进行设计,其中的框架部分应按框架-剪力墙结构的框架进行设计;(2)当框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的10但不大于50时,按框架-剪力墙结构进行设计;(3)当框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50但不大于80时,按框架-剪力墙结构进行设计,其最大适用高度可比框架结构适当增加,框架部分的抗震等级和轴压比限值宜按框架结构的规定采用;(4)当框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的80时,按框架-剪力墙结构进行设计,但其最大适用高度宜按框架结构采用,框架部分的抗震等级和轴压比限值应按框架结构的规定采用。当结构的层间位移角不满足框架-剪力墙结构的规定时,可按本规程第311节的有关规定进行结构抗震性能分析和论证。名词释义:倾覆力矩是进行结构或构件稳定性计算的一个术语。倾覆力矩的大小等于产生倾覆作用的荷载乘荷载作用点到倾覆点间的距离。底层指计算嵌固端所在的层。框架的倾覆力矩比可以在框架柱倾覆弯矩及0.2Q0调整系数(WV02Q.OUT)查到。

- 温馨提示:

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。

2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。

3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。

4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。

5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。

6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。

7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。