生物传感器的三代历程

生物传感器的三代历程

《生物传感器的三代历程》由会员分享,可在线阅读,更多相关《生物传感器的三代历程(8页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

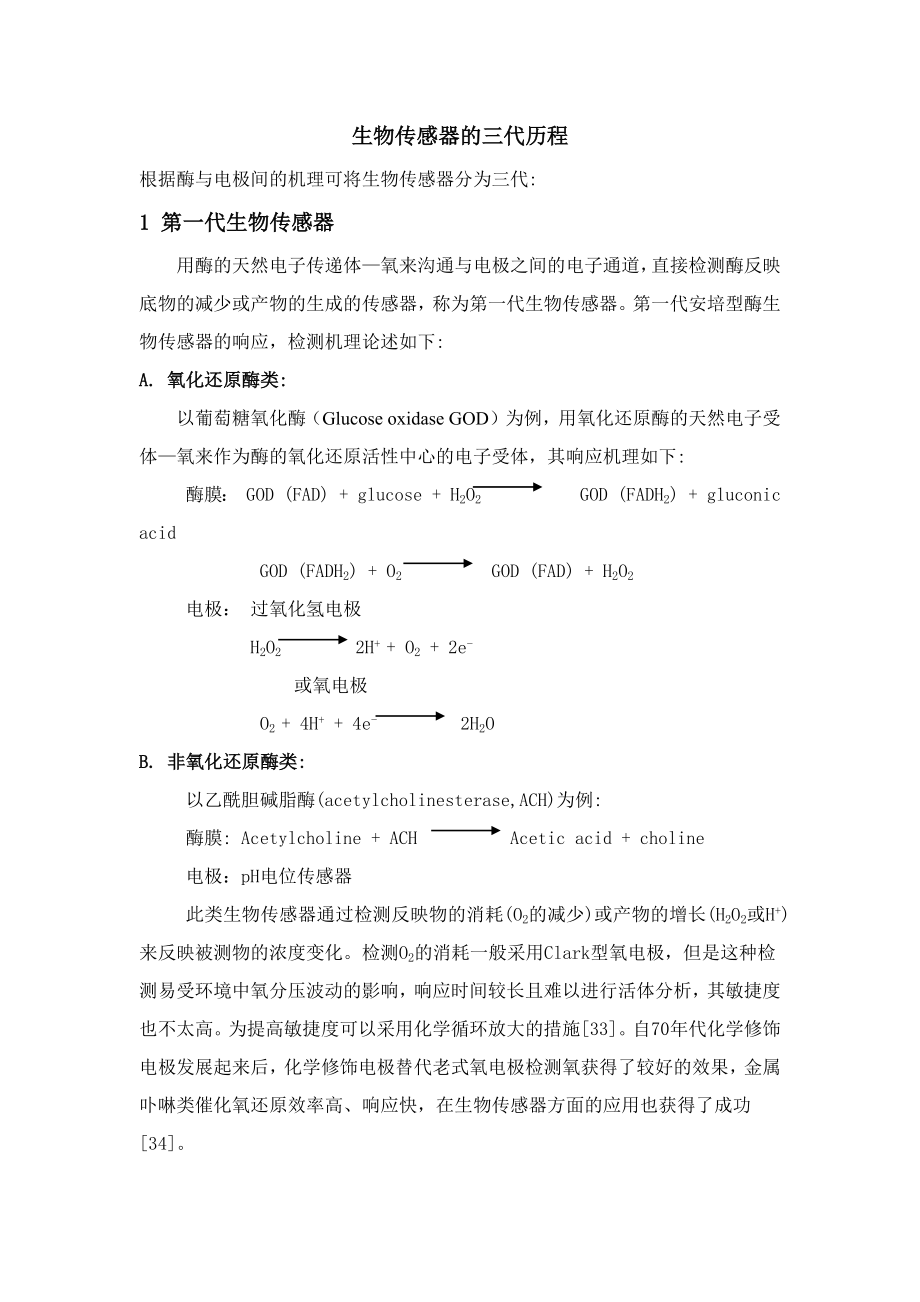

1、生物传感器的三代历程根据酶与电极间的机理可将生物传感器分为三代:1 第一代生物传感器用酶的天然电子传递体氧来沟通与电极之间的电子通道,直接检测酶反映底物的减少或产物的生成的传感器,称为第一代生物传感器。第一代安培型酶生物传感器的响应,检测机理论述如下:A. 氧化还原酶类:以葡萄糖氧化酶(Glucose oxidase GOD)为例,用氧化还原酶的天然电子受体氧来作为酶的氧化还原活性中心的电子受体,其响应机理如下: 酶膜: GOD (FAD) + glucose + H2O2 GOD (FADH2) + gluconic acidGOD (FADH2) + O2 GOD (FAD) + H2O2

2、 电极: 过氧化氢电极 H2O2 2H+ + O2 + 2e- 或氧电极 O2 + 4H+ + 4e- 2H2OB. 非氧化还原酶类:以乙酰胆碱脂酶(acetylcholinesterase,ACH)为例:酶膜: Acetylcholine + ACH Acetic acid + choline电极:pH电位传感器此类生物传感器通过检测反映物的消耗(O2的减少)或产物的增长(H2O2或H+)来反映被测物的浓度变化。检测O2的消耗一般采用Clark型氧电极,但是这种检测易受环境中氧分压波动的影响,响应时间较长且难以进行活体分析,其敏捷度也不太高。为提高敏捷度可以采用化学循环放大的措施33。自70

3、年代化学修饰电极发展起来后,化学修饰电极替代老式氧电极检测氧获得了较好的效果,金属卟啉类催化氧还原效率高、响应快,在生物传感器方面的应用也获得了成功34。无论 采 用 什么方式检测,O2消耗量总是受氧分压的影响,因此人们把注意力转向检测H2O2的生成。H2O2在金属电极和碳电极上氧化的过电位均较高,一般在+0.6 V+0.8 V vs. Ag/AgCl。这样高的检测电位使抗坏血酸、尿酸、乙酰氨基酚等电活性物质干扰严重。解决这一问题是采用多种选择性渗入膜去掉干扰物质;另一措施就是采用化学修饰电极减少过电位,如普鲁士蓝修饰电极等35,但其敏捷度始终受到体系中溶解氧浓度的限制。1.2 第二代生物传感

4、器为克服第一代生物传感器受氧分压影响和H2O2过电位高、干扰多、受氧溶解度限制等,自70年代起人们开始用小分子的电子传递媒介体来替代氧沟通酶的活性中心与电极之间的电子通道,通过检测媒介体的电流变化来反映底物浓度的变化,构造了第二代生物传感器。第二代安培型酶生物传感器的响应及检测机理分述如下:A. 氧化还原酶以GOD为例:酶膜: GOD (FAD) + glucose + H2O2 GOD (FADH2) + gluconic acid GOD (FADH2) + Medox GOD (FAD) + Medred电极: Medred Medox + nH+ + ne-B. 过氧化物酶(Perox

5、idase)以辣根过氧化物酶(Horseradish peroxidase HRP)为例:酶膜: H2O2+ HRP Compound + H2OCompound + Medred Compound + MedoxCompound + Medred HRP + Medox电极: Medox + H+ + e- MedredC. 脱 氢 酶(Dehydrogenase,DH) .酶膜: SH2 + NAD+ + DH S + NADH + H NADH + Medox Complex Medred + NAD+电极: Medred Medox + nH+ + ne-优良的电子媒介体应具有如下性质

6、:. 可与酶的氧化还原型辅基迅速反映;. 能吸附或滞留在电极表面;. 呈现可逆的电极反映动力学;. 具有较低的氧化还原电位,并与pH无关;. 氧化还原形式能稳定存在;. 对氧惰性或非反映活性;. 无毒或毒性很低。自八十年代中期以来,介体型酶电极的发展在改善酶电极性能方面获得长足的进步,Turner课题组率先刊登了这方面的研究成果36,由于采用二茂铁作为电子传递媒介体在电极表面和酶催化反映层间起传递电荷的作用,替代了氧的作用,并且二茂铁的氧化(产生信号的反映)可以在很低的电位下(一般+0.15 V至+0.25 V)发生,而不一定需要催化的或贵金属电极。在如此低的电位下,其他可氧化化合物的干扰是很

7、小的,因此电流测定敏捷度更高,响应更稳定。二茂铁基的葡萄糖传感器如图1-3所示。此后,介体型酶电极逐渐成为生物传感器家族中的主角,研究工作重要集中在电子传递媒介体的选择和其在电极表面的修饰措施的研究方面。已见报道的电子媒介体数量较多,最常用的有铁氰化物、二茂铁及其衍生物、吩嗪类及吩噁嗪、吩噻嗪类化合物(如甲基蓝、亚甲蓝、硫堇、麦尔多拉蓝、劳氏紫、吩嗪甲酯、甲苯胺蓝、紫精化合物等)37和聚对苯二胺等。此外,Ru、Os的化合物38、有机导电盐(39)、金属卟啉、酞箐401等也常作为媒介体使用。媒介体存在的方式有两种:一种是溶解在试样的溶液中,另一种是固定在生物敏感膜内。由于前者必须向试样中不断加入

8、媒介体,此类传感器不利于商品化、实用化。而后者,在测量时无需加入其他试剂(被称reagentless41,为活体检测提供了以便,因此已成为传感器研制的一种趋势。在构造reagentless型安培酶传感器时,需要固定媒介体。固定媒介体的措施,己报道的有如下几种:(1) 靠静电互相作用固定媒介体。用品有离子互换功能的无机、高分子材料,富集媒介体,作为媒介体库。使用的无机材料有分子筛、蒙脱土、粘土等42。使用的高分子材料重要是Nafion和Easterman AQ等43。负载的媒介体有紫精类和阳离子染料类化合物44。这种措施的长处是固定化措施简朴,不需要复杂的化学合成,可以以便地调节媒介体的载量.缺

9、陷是在使用过程中媒介体不可避免地泄露。(2) 共价键合媒介体。共价键合又可分几种方式。一种是媒介体化学修饰酶,也就是把媒介体化学合成到酶分子上45。另一种措施是把媒介体化学合成到高分子链上46。例如含钌、锇的吡啶类配合物的聚乙烯基吡啶,含钌、锇的咪唑类配合物的聚乙烯咪唑,含二茂铁的聚丙烯酰胺,含二茂铁的聚吡咯,聚乙烯二茂铁,聚烯丙胺二茂铁,烷基吡咯取代的紫精。再一种措施是在自组装膜上键合上一层媒介体,然后再共价键合酶分子47。此类措施的长处是媒介体固定牢固,缺陷是化学合成比较麻烦。(3) 物理包埋法。碳糊电极可以同步固定媒介体和酶分子,因而电极的制备简朴,可以包埋多种媒介体,而缺陷是碳糊包埋的

10、媒介体不稳定,使用时会不可避免地发生泄露。目前发展起来的溶胶凝胶法也可以以便地固定媒介体和酶分子,并且由于其物理包埋和孔径阻碍作用,四硫富瓦烯(Tetrathiafulvalene TTF)等媒介体可以被牢牢的固定住48。1.3 第三代生物传感器尽管媒介体型第二代生物传感器有许多长处,人们仍在追求酶与电极间的直接电子转移,由于基于这种原理制备的传感器与氧或其他电子受体无关,无需引入外加媒介体.因此固定化相对简朴,无外加毒性物质,是最抱负的生物传感器。运用酶自身与电极间的直接电子转移来完毕信号的转换的生物传感器被称为第三代生物传感器。迄今为止 ,报道较多的重要是过氧化物酶传感器,以HRP为例,其

11、响应机理: 酶层: HRPred + H2O2 HRPox+ H2O电极: HRPox + e- HRPred蛋白质电化学表白,电子互换速率依赖于蛋白质的性质、电极材料和电极/电解质界面的状态49,只有某些分子量相对低的电子载体细胞色素C、细胞素C5,铁氧化还原蛋白、黄素氧化还原蛋白和某些其他蛋白质,可以在金属酶电极上观测到电子的直接传递50。高分子量酶的活性中心深埋在多肽构造内部,因而很难发生直接电子传递。有机金属具有许多其他导电材料目前为止具有的特性,这种酶电极具有一种基本特性。一方面,可以在现场产生媒介体,有机金属成分的变化可以变化媒介体的性质和它的溶解性,并且有机金属的耐腐蚀性也很重要

12、。第二,有机金属的表面张力远低于金属电极。因而酶吸附在有机金属上时变性会很少。并且有机金属成分变化可以变化它的静电位,这样就可以吸附大量活性的酶。第三,有机金属的构造与半导体聚合物同样可以在高导电基质上引入生物催化剂51,在导电有机盐(具有电子导电性的电荷传递有机复合物)构成的电极上由GOD引起的葡萄糖氧化反映与氧浓度无关。这种电极作用的机理还不清晰,不清晰还原态的酶的氧化是在电极表面52进行还是通过低浓度的电极溶解产物的媒介体53而进行。对氧化酶来说如GOD,真正依托GOD与电极之间直接的电子转移来实现检测葡萄糖浓度的还不多。Koopal的一系列工作还可以看作上直接电化学54,她们采用独特的

13、方式将GOD固定在聚吡咯中。但近来有人觉得该传感器的响应是葡萄糖在金属铂膜上直接氧化的成果。出名的Heller把二茂铁修饰到GOD上以获得直接电化学(不能算是真正的直接电化学),只是一种比较有效的第二代媒介体型的传感器。但是许多含血红素的酶的直接电化学却屡有报导.许多基于过氧化物酶直接电化学的检测过氧化氢和有机过氧化物的第三代生物传感器被制备出来55。辣根过氧化物酶、细胞色素C过氧化物酶、霉菌过氧化物酶、乳过氧化物酶及微过氧化物酶,血红素九肽均可与合适的电极表面进行直接电子转移,用作过氧化氢传感器和与过氧化氢有关的双酶传感器56。同步具有血红素和黄素或吡咯并喹啉(Pyrroloquinolin

14、e quinone PQQ)辅基的某些酶也能实现直接电子转移57,如PQQ蔗糖脱氢酶,D-葡萄搪酸酯脱氢酶等都能在无媒介体条件下直接检测蔗糖和D-葡萄糖酸。第三代传感器工作电势较低(一般+0.2+0.4 V ).具有媒介体传感器的所有长处,并且它们是典型的固体状态的传感器。在制备过程中没有可溶或部分溶解的化合物。基于这种原理制成的传感器已成功的用于检测鼠大脑中的葡萄糖浓度58-59。最常用的第三代传感器是使用PPy60.61,四氰基喹啉并二甲烷(2,5-Cyclohexadiene-1,4-diylidene)-dimalononitrile TCNQ)和PA聚合物62-65等,通过恒电位或循

15、环伏安法制备。运用有机导电盐固定酶有两种方式,用其作为新的电极材料,或者将酶固定在有机聚合物中。酶包埋在电合成的聚合物中而制备的电流式酶电极是典型的第三代传感器制备措施。这种措施一般波及一种较合适的单体在具有酶的支持电解质中的电化学氧化,从而在电极表面形成一层聚合物膜。这样可以更好的运用有机导电盐的性能。这种措施的长处是:一步就能完毕所有化学物质的制备,可以控制酶的空间分布和酶层厚度,有也许制备多层和/或多酶构造。但是,电化学固定酶具有某些缺陷:导电聚合物基酶膜对于阴离子内源(Endogenous)电活性物质缺少选择性透过性(如抗坏血酸、尿酸),这些电活性物质能直接在聚合物表面直接氧化,因而抗

16、干扰性较差。在体内的进一步应用受到所波及的电极材料的生物相容性的限制。某些底物和酶事实上与一定的聚合基质或电聚合过程中的电极表面产生的化学环境不相容66。并且似乎只有酶在电极表面体现出有效的非变性吸附时,电化学固定才是成功的67。甚至在形成较厚的导电聚合物时,将酶包埋至生长的膜中也规定聚合物和酶间具有静电亲和力。例如,正电荷蛋白质不能有效地包埋聚吡咯膜中68。并且包埋酶聚合物的老化(即扩散分离性能的变化)和固定酶量较少(典型是一种单层),会明显地减少这些生物传感器的长期稳定性。克服上述问题的一种措施是“杂化”生物传感器设计。导电聚合物常常与导电媒介体结合使用。较为成功的是在聚阴离子搀杂聚吡咯修

17、饰的电极上生长垂直于表面的四硫富瓦烯四氰基喹啉并二甲烷(TTF-TCNQ)树状晶体构造,并通过戊二醛将GOD交联于其中691。 GOD与电极的牢固结合使传感器性能非常稳定。工作电压较低(0.25V vs. Ag/AgCI) 使用寿命较长,持续使用100天仍保存最初电流的40%,受氧及其体液中的电活性物质干扰较小。将电合成非导电聚合物的选择透过性长处,与典型酶固定措施相结合也得到了较好的成果。Toshio Y.等70在聚1,2一二氨基苯膜修饰的电极上通过溶胶一凝胶法固定GOD。这样可以运用聚1,2一二氨基苯的选择透过性,以及溶胶凝胶法的高酶负载。Guerrieri A.等71通过戊二醛将葡萄糖氧

18、化酶与牛血清蛋白交联至过氧化聚吡咯修饰的电极上。交联过程保持了固定化酶的高负载和长期稳定性,同步保存了底层过氧化聚毗咯的选择透过性。这样制备的葡萄糖传感器具有高敏捷度、较宽的线性范畴(达12毫摩尔),完全避免了干扰,响应时间仅为儿秒钟。持续工作24小时,响应无明显变化,储存寿命超过3个月。但是,在这些状况下,电聚合物只起选择透过性膜的作用。而未作为酶电子传递发生的部位。运用聚吡咯制备的生物传感器,工作电位仍很高(0.650.7V)。这样很难说聚吡咯所起的作用是直接电子传递。因而导电有机材料制备第三代传感器很困难。需要谋求其他新型的材料和措施制备直接传递电子的传感器。近年来某些文献中报导了在金溶

19、胶、石英玻璃、石墨、多孔二氧化硅72-73以及粘土74等无机材料中固定酶,它为生物传感器的发展翻开了新的一页。金溶胶纳米颗粒由于吸附生物大分子后仍能保存其生物活性,因而最初广泛用于电子显微镜中标记生物分子75.77. A .L.Crumbliss78等人研究了碳酸脱水酶(carbonic anhydrase BCA),黄嘌呤氧化酶(Xanthine oxidase XO), HRP, GOD可以牢固地吸附在30或50nm的金纳米颗粒表面,实验表白固定化酶的活性与天然酶活性基本相似。因此九十年代初开始,金纳米颗粒溶胶被用于固定化酶制备生物传感器。A.L.Crumbliss et a1.79使用5

20、0 nm的金纳米颗粒溶胶吸附BCA,XO, HRP或者GOD,然后电沉积在铂盘电极或玻碳电极表面。这些电极可以有效的保存固定化酶的活性,并能对酶底物产生电化学响应。但是文中未对生物传感器的电化学性能进行进一步的研究。J.G.Stonehuemer et al80报导用30-50nm的金纳米颗粒溶胶吸附HRP。这种酶电极的线性范畴为:0.1-200uM,测定下限不不小于0.1 uM,并且稳定性和重现性也较好。J. Zhao et al81用相似的措施制备了XO金纳米颗粒电极。这种传感器的敏捷度高于当时其他文献报道的XO电极的敏捷度。也有报道82运用金纳米颗粒制备出直接电子传递的过氧化氢电极。这种电极可以工作在0 V(Ag/AgCl)下。因此纳米颗粒将很也许是制备直接电子传递的第三代生物传感器的新型材料。但是目前国内外对纳米可以固定化酶的研究还很少,并且所使用的纳米颗粒只有金、二氧化硅两种,颗粒的粒径也比较大(几十纳米)。很有必要对此进行进一步的研究。

- 温馨提示:

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。

2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。

3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。

4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。

5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。

6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。

7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。