结构构件柱梁板墙资料基本构造要求

结构构件柱梁板墙资料基本构造要求

《结构构件柱梁板墙资料基本构造要求》由会员分享,可在线阅读,更多相关《结构构件柱梁板墙资料基本构造要求(28页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

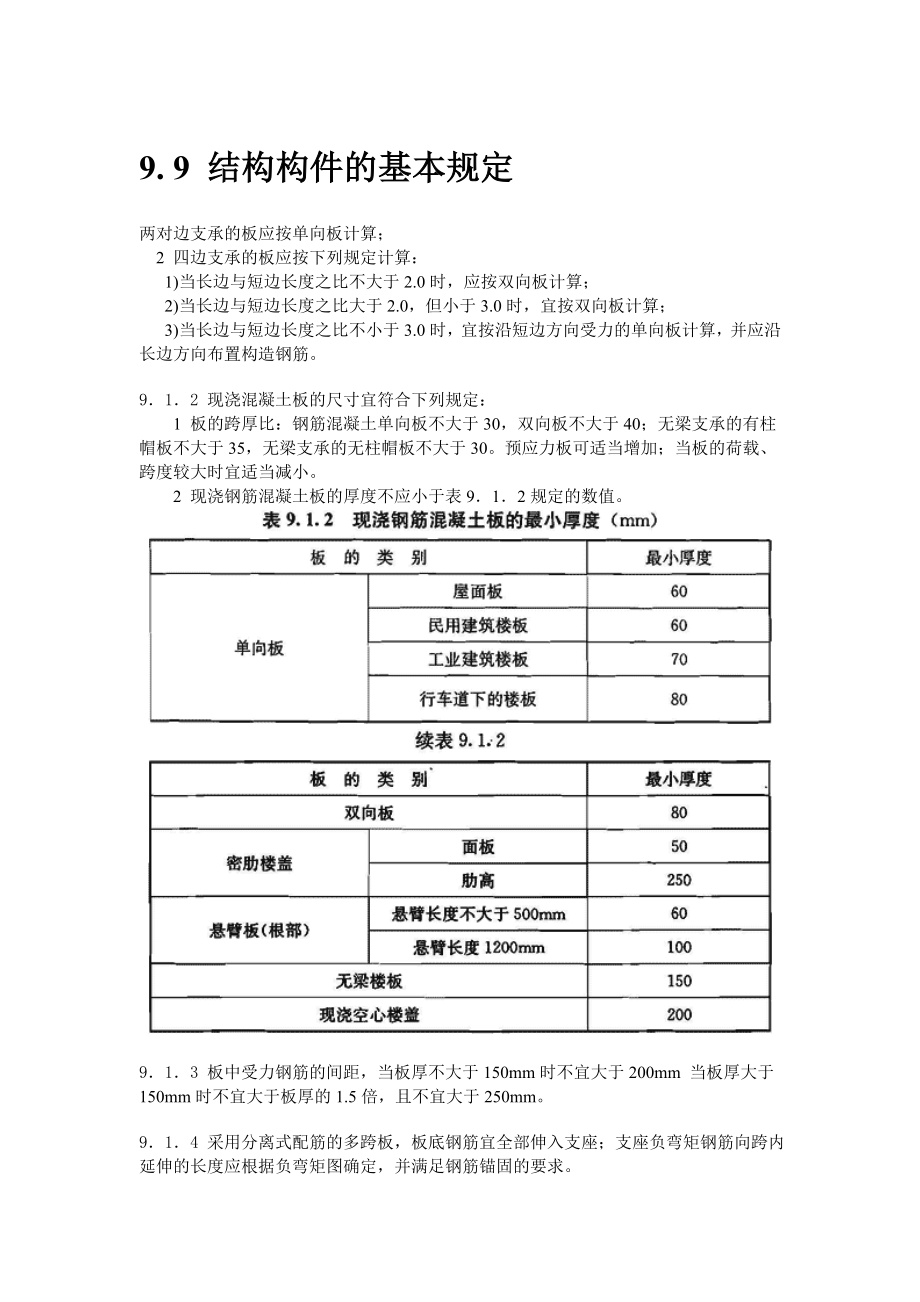

1、9. 9 结构构件的基本规定两对边支承的板应按单向板计算; 2 四边支承的板应按下列规定计算: 1)当长边与短边长度之比不大于2.0时,应按双向板计算; 2)当长边与短边长度之比大于2.0,但小于3.0时,宜按双向板计算; 3)当长边与短边长度之比不小于3.0时,宜按沿短边方向受力的单向板计算,并应沿长边方向布置构造钢筋。912 现浇混凝土板的尺寸宜符合下列规定:1 板的跨厚比:钢筋混凝土单向板不大于30,双向板不大于40;无梁支承的有柱帽板不大于35,无梁支承的无柱帽板不大于30。预应力板可适当增加;当板的荷载、跨度较大时宜适当减小。2 现浇钢筋混凝土板的厚度不应小于表912规定的数值。91

2、3 板中受力钢筋的间距,当板厚不大于150mm时不宜大于200mm 当板厚大于150mm时不宜大于板厚的1.5倍,且不宜大于250mm。914 采用分离式配筋的多跨板,板底钢筋宜全部伸入支座;支座负弯矩钢筋向跨内延伸的长度应根据负弯矩图确定,并满足钢筋锚固的要求。 简支板或连续板下部纵向受力钢筋伸入支座的锚固长度不应小于钢筋直径的5倍,且宜伸过支座中心线。当连续板内温度、收缩应力较大时,伸入支座的长度宜适当增加。915 现浇混凝土空心楼板的体积空心率不宜大于50。采用箱型内孔时,顶板厚度不应小于肋间净距的115且不应小于50mm。当底板配置受力钢筋时,其厚度不应小于50mm。内孔间肋宽与内孔高

3、度比不宜小于14,且肋宽不应小于60mm,对预应力板不应小于80mm。采用管型内孔时,孔顶、孔底板厚均不应小于40mm,肋宽与内孔径之比不宜小于15,且肋宽不应小于50mm,对预应力板不应小于60mm。()构造配筋916 按简支边或非受力边设计的现浇混凝土板,当与混凝土梁、墙整体浇筑或嵌固在砌体墙内时,应设置板面构造钢筋,并符合下列要求: 1 钢筋直径不宜小于8mm,间距不宜大于200mm,且单位宽度内的配筋面积不宜小于跨中相应方向板底钢筋截面面积的13。与混凝土梁、混凝土墙整体浇筑单向板的非受力方向,钢筋截面面积尚不宜小于受力方向跨中板底钢筋截面面积的13。 2 钢筋从混凝土梁边、柱边、墙边

4、伸入板内的长度不宜小于l04,砌体墙支座处钢筋伸入板边的长度不宜小于l07,其中计算跨度l0对单向板按受力方向考虑,对双向板按短边方向考虑。 3 在楼板角部,宜沿两个方向正交、斜向平行或放射状布置附加钢筋。 4 钢筋应在梁内、墙内或柱内可靠锚固。917 当按单向板设计时,应在垂直于受力的方向布置分布钢筋,单位宽度上的配筋不宜小于单位宽度上的受力钢筋的15,且配筋率不宜小于0.15;分布钢筋直径不宜小于6mm,间距不宜大于250mm;当集中荷载较大时,分布钢筋的配筋面积尚应增加,且间距不宜大于200mm。 当有实践经验或可靠措施时,预制单向板的分布钢筋可不受本条的限制。918 在温度、收缩应力较

5、大的现浇板区域,应在板的表面双向配置防裂构造钢筋。配筋率均不宜小于0.10,间距不宜大于200mm。防裂构造钢筋可利用原有钢筋贯通布置,也可另行设置钢筋并与原有钢筋按受拉钢筋的要求搭接或在周边构件中锚固。楼板平面的瓶颈部位宜适当增加板厚和配筋。沿板的洞边、凹角部位宜加配防裂构造钢筋,并采取可靠的锚固措施。919 混凝土厚板及卧置于地基上的基础筏板,当板的厚度大于2m时,除应沿板的上、下表面布置的纵、横方向钢筋外,尚宜在板厚度不超过1m范围内设置与板面平行的构造钢筋网片,网片钢筋直径不宜小于12mm,纵横方向的间距不宜大于300mm。9110 当混凝土板的厚度不小于150mm时,对板的无支承边的

6、端部,宜设置U形构造钢筋并与板顶、板底的钢筋搭接,搭接长度不宜小于U形构造钢筋直径的15倍且不宜小于200mm; 也可采用板面、板底钢筋分别向下、上弯折搭接的形式。()板柱结构9111 混凝土板中配置抗冲切箍筋或弯起钢筋时,应符合下列构造要求: 1 板的厚度不应小于150mm; 2 按计算所需的箍筋及相应的架立钢筋应配置在与45冲切破坏锥面相交的范围内,且从集中荷载作用面或柱截面边缘向外的分布长度不应小于1.5h0(图9111a);箍筋直径不应小于6mm,且应做成封闭式,间距不应大于h03,且不应大于100m。3 按计算所需弯起钢筋的弯起角度可根据板的厚度在3045之间选取;弯起钢筋的倾斜段应

7、与冲切破坏锥面相交(图9111b),其交点应在集中荷载作用面或柱截面边缘以外(1223)h的范围内。弯起钢筋直径不宜小于12mm,且每一方向不宜少于3根。9112 板柱节点可采用带柱帽或托板的结构形式。板柱节点的形状、尺寸应包容45的冲切破坏锥体,并应满足受冲切承载力的要求。柱帽的高度不应小于板的厚度h;托板的厚度不应小于h4。9.1 91 板两对边支承的板应按单向板计算; 2 四边支承的板应按下列规定计算: 1)当长边与短边长度之比不大于2.0时,应按双向板计算; 2)当长边与短边长度之比大于2.0,但小于3.0时,宜按双向板计算; 3)当长边与短边长度之比不小于3.0时,宜按沿短边方向受力

8、的单向板计算,并应沿长边方向布置构造钢筋。912 现浇混凝土板的尺寸宜符合下列规定:1 板的跨厚比:钢筋混凝土单向板不大于30,双向板不大于40;无梁支承的有柱帽板不大于35,无梁支承的无柱帽板不大于30。预应力板可适当增加;当板的荷载、跨度较大时宜适当减小。2 现浇钢筋混凝土板的厚度不应小于表912规定的数值。913 板中受力钢筋的间距,当板厚不大于150mm时不宜大于200mm 当板厚大于150mm时不宜大于板厚的1.5倍,且不宜大于250mm。914 采用分离式配筋的多跨板,板底钢筋宜全部伸入支座;支座负弯矩钢筋向跨内延伸的长度应根据负弯矩图确定,并满足钢筋锚固的要求。 简支板或连续板下

9、部纵向受力钢筋伸入支座的锚固长度不应小于钢筋直径的5倍,且宜伸过支座中心线。当连续板内温度、收缩应力较大时,伸入支座的长度宜适当增加。915 现浇混凝土空心楼板的体积空心率不宜大于50。采用箱型内孔时,顶板厚度不应小于肋间净距的115且不应小于50mm。当底板配置受力钢筋时,其厚度不应小于50mm。内孔间肋宽与内孔高度比不宜小于14,且肋宽不应小于60mm,对预应力板不应小于80mm。采用管型内孔时,孔顶、孔底板厚均不应小于40mm,肋宽与内孔径之比不宜小于15,且肋宽不应小于50mm,对预应力板不应小于60mm。()构造配筋916 按简支边或非受力边设计的现浇混凝土板,当与混凝土梁、墙整体浇

10、筑或嵌固在砌体墙内时,应设置板面构造钢筋,并符合下列要求: 1 钢筋直径不宜小于8mm,间距不宜大于200mm,且单位宽度内的配筋面积不宜小于跨中相应方向板底钢筋截面面积的13。与混凝土梁、混凝土墙整体浇筑单向板的非受力方向,钢筋截面面积尚不宜小于受力方向跨中板底钢筋截面面积的13。 2 钢筋从混凝土梁边、柱边、墙边伸入板内的长度不宜小于l04,砌体墙支座处钢筋伸入板边的长度不宜小于l07,其中计算跨度l0对单向板按受力方向考虑,对双向板按短边方向考虑。 3 在楼板角部,宜沿两个方向正交、斜向平行或放射状布置附加钢筋。 4 钢筋应在梁内、墙内或柱内可靠锚固。917 当按单向板设计时,应在垂直于

11、受力的方向布置分布钢筋,单位宽度上的配筋不宜小于单位宽度上的受力钢筋的15,且配筋率不宜小于0.15;分布钢筋直径不宜小于6mm,间距不宜大于250mm;当集中荷载较大时,分布钢筋的配筋面积尚应增加,且间距不宜大于200mm。 当有实践经验或可靠措施时,预制单向板的分布钢筋可不受本条的限制。918 在温度、收缩应力较大的现浇板区域,应在板的表面双向配置防裂构造钢筋。配筋率均不宜小于0.10,间距不宜大于200mm。防裂构造钢筋可利用原有钢筋贯通布置,也可另行设置钢筋并与原有钢筋按受拉钢筋的要求搭接或在周边构件中锚固。楼板平面的瓶颈部位宜适当增加板厚和配筋。沿板的洞边、凹角部位宜加配防裂构造钢筋

12、,并采取可靠的锚固措施。919 混凝土厚板及卧置于地基上的基础筏板,当板的厚度大于2m时,除应沿板的上、下表面布置的纵、横方向钢筋外,尚宜在板厚度不超过1m范围内设置与板面平行的构造钢筋网片,网片钢筋直径不宜小于12mm,纵横方向的间距不宜大于300mm。9110 当混凝土板的厚度不小于150mm时,对板的无支承边的端部,宜设置U形构造钢筋并与板顶、板底的钢筋搭接,搭接长度不宜小于U形构造钢筋直径的15倍且不宜小于200mm; 也可采用板面、板底钢筋分别向下、上弯折搭接的形式。()板柱结构9111 混凝土板中配置抗冲切箍筋或弯起钢筋时,应符合下列构造要求: 1 板的厚度不应小于150mm; 2

13、 按计算所需的箍筋及相应的架立钢筋应配置在与45冲切破坏锥面相交的范围内,且从集中荷载作用面或柱截面边缘向外的分布长度不应小于1.5h0(图9111a);箍筋直径不应小于6mm,且应做成封闭式,间距不应大于h03,且不应大于100m。3 按计算所需弯起钢筋的弯起角度可根据板的厚度在3045之间选取;弯起钢筋的倾斜段应与冲切破坏锥面相交(图9111b),其交点应在集中荷载作用面或柱截面边缘以外(1223)h的范围内。弯起钢筋直径不宜小于12mm,且每一方向不宜少于3根。9112 板柱节点可采用带柱帽或托板的结构形式。板柱节点的形状、尺寸应包容45的冲切破坏锥体,并应满足受冲切承载力的要求。柱帽的

14、高度不应小于板的厚度h;托板的厚度不应小于h4。9.2 92 梁柱帽或托板在平面两个方向上的尺寸均不宜小于同方向上柱截面宽度b与4h的和(图9112)。 92 梁()纵向配筋921 梁的纵向受力钢筋应符合下列规定: 1 入梁支座范围内的钢筋不应少于2根。 2 梁高不小于300mm时,钢筋直径不应小于10mm;梁高小于300mm时,钢筋直径不应小于8mm。 3 梁上部钢筋水平方向的净间距不应小于30mm和1.5d;梁下部钢筋水平方向的净间距不应小于25mm和d。当下部钢筋多于2层时,2层以上钢筋水平方向的中距应比下面2层的中距增大一倍;各层钢筋之间的净间距不应小于25mm和d,d为钢筋的最大直径

15、。 4 在梁的配筋密集区域宜采用并筋的配筋形式。922 钢筋混凝土简支梁和连续梁简支端的下部纵向受力钢筋,从支座边缘算起伸入支座内的锚固长度应符合下列规定: 1 当V不大于0.7ftbh0时,不小于5d;当V大于0.7ftbh0时,对带肋钢筋不小于12d,对光圆钢筋不小于15d,d为钢筋的最大直径; 2 如纵向受力钢筋伸入梁支座范围内的锚固长度不符合本条第1款要求时,可采取弯钩或机械锚固措施,并应满足本规范第833条的规定采取有效的锚固措施; 3 支承在砌体结构上的钢筋混凝土独立梁,在纵向受力钢筋的锚固长度范围内应配置不少于2个箍筋,其直径不宜小于d4,d为纵向受力钢筋的最大直径;间距不宜大于

16、10d,当采取机械锚固措施时箍筋间距尚不宜大于5d,d为纵向受力钢筋的最小直径。注:混凝土强度等级为C25及以下的简支梁和连续梁的简支端,当距支座边1.5h范围内作用有集中荷载,且V大于0.7ftbh0时,对带肋钢筋宜采取有效的锚固措施,或取锚固长度不小于15d,d为锚固钢筋的直径。923 钢筋混凝土梁支座截面负弯矩纵向受拉钢筋不宜在受拉区截断,当需要截断时,应符合以下规定: 1 当V不大于0.7ftbh0时,应延伸至按正截面受弯承载力计算不需要该钢筋的截面以外不小于20d处截断,且从该钢筋强度充分利用截面伸出的长度不应小于1.2la; 2 当V大于0.7ftbh0时,应延伸至按正截面受弯承载

17、力计算不需要该钢筋的截面以外不小于h0且不小于20d处截断,且从该钢筋强度充分利用截面伸出的长度不应小于1.2la与h0之和; 3 若按本条第l、2款确定的截断点仍位于负弯矩对应的受拉区内,则应延伸至按正截面受弯承载力计算不需要该钢筋的截面以外不小于1.3h0且不小于20d处截断,且从该钢筋强度充分利用截面伸出的长度不应小于1.2la与1.7h0之和。924 在钢筋混凝土悬臂梁中,应有不少于2根上部钢筋伸至悬臂梁外端,并向下弯折不小于12d;其余钢筋不应在梁的上部截断,而应按本规范第928条规定的弯起点位置向下弯折,并按本规范第927条的规定在梁的下边锚固。925 梁内受扭纵向钢筋的最小配筋率

18、tl,min应符合下列规定:沿截面周边布置受扭纵向钢筋的间距不应大于200mm及梁截面短边长度;除应在梁截面四角设置受扭纵向钢筋外,其余受扭纵向钢筋宜沿截面周边均匀对称布置。受扭纵向钢筋应按受拉钢筋锚固在支座内。 在弯剪扭构件中,配置在截面弯曲受拉边的纵向受力钢筋,其截面面积不应小于按本规范第851条规定的受弯构件受拉钢筋最小配筋率计算的钢筋截面面积与按本条受扭纵向钢筋配筋率计算并分配到弯曲受拉边的钢筋截面面积之和。926 梁的上部纵向构造钢筋应符合下列要求:1 当梁端按简支计算但实际受到部分约束时,应在支座区上部设置纵向构造钢筋。其截面面积不应小于梁跨中下部纵向受力钢筋计算所需截面面积的14

19、,且不应少于2根。该纵向构造钢筋自支座边缘向跨内伸出的长度不应小于l05,l0为梁的计算跨度。2 对架立钢筋,当梁的跨度小于4m时,直径不宜小于8mm;当梁的跨度为4m6m时,直径不应小于10mm;当梁的跨度大于6m时,直径不宜小于12mm。()横向配筋927 混凝土梁宜采用箍筋作为承受剪力的钢筋。 当采用弯起钢筋时,弯起角宜取45或60;在弯终点外应留有平行于梁轴线方向的锚固长度,且在受拉区不应小于20d,在受压区不应小于10d,d为弯起钢筋的直径;梁底层钢筋中的角部钢筋不应弯起,顶层钢筋中的角部钢筋不应弯下。 928 在混凝土梁的受拉区中,弯起钢筋的弯起点可设在按正截面受弯承载力计算不需要

20、该钢筋的截面之前,但弯起钢筋与梁中心线的交点应位于不需要该钢筋的截面之外(图928);同时弯起点与按计算充分利用该钢筋的截面之间的距离不应小于h02。当按计算需要设置弯起钢筋时,从支座起前一排的弯起点至后一排的弯终点的距离不应大于本规范表929中“V0.7ftbh00.05Np0”时的箍筋最大间距。弯起钢筋不得采用浮筋。929 梁中箍筋的配置应符合下列规定:1 按承载力计算不需要箍筋的梁,当截面高度大于300mm时,应沿梁全长设置构造箍筋;当截面高度h150mm300mm时,可仅在构件端部l04范围内设置构造箍筋,l0为跨度。但当在构件中部l02范围内有集中荷载作用时,则应沿梁全长设置箍筋。当

21、截面高度小于150mm时,可以不设置箍筋。2 截面高度大于800mm的梁,箍筋直径不宜小于8mm;对截面高度不大于800mm的梁,不宜小于6mm。梁中配有计算需要的纵向受压钢筋时,箍筋直径尚不应小于d4,d为受压钢筋最大直径。4 当梁中配有按计算需要的纵向受压钢筋时,箍筋应符合以下规定:1)箍筋应做成封闭式,且弯钩直线段长度不应小于5d,d为箍筋直径。2)箍筋的间距不应大于15d,并不应大于400mm。当一层内的纵向受压钢筋多于5根且直径大于18mm时, 箍筋间距不应大于10d,d为纵向受压钢筋的最小直径。3)当梁的宽度大于400mm且一层内的纵向受压钢筋多于3根时,或当梁的宽度不大于400m

22、m但一层内的纵向受压钢筋多于4根时,应设置复合箍筋。9210 在弯剪扭构件中,箍筋的配筋率sv不应小于0.28ftfyv。箍筋间距应符合本规范表929的规定,其中受扭所需的箍筋应做成封闭式,且应沿截面周边布置。当采用复合箍筋时,位于截面内部的箍筋不应计入受扭所需的箍筋面积。受扭所需箍筋的末端应做成135弯钩,弯钩端头平直段长度不应小于10d,d为箍筋直径。在超静定结构中,考虑协调扭转而配置的箍筋,其间距不宜大于0.75b,此处b按本规范第641条的规定取用,但对箱形截面构件,b均应以bh代替。()局部配筋9211 位于梁下部或梁截面高度范围内的集中荷载,应全部由附加横向钢筋承担;附加横向钢筋宜

23、采用箍筋。 箍筋应布置在长度为2h1与3b之和的范围内(图9211)。 当采用吊筋时,弯起段应伸至梁的上边缘,且末端水平段长度不应小于本规范第927条的规定。 附加横向钢筋所需的总截面面积应符合下列规定:9213 梁的腹板高度hw不小于450mm时,在梁的两个侧面应沿高度配置纵向构造钢筋。每侧纵向构造钢筋(不包括梁上、下部受力钢筋及架立钢筋)的间距不宜大于200mm,截面面积不应小于腹板截面面积(bhw)的0.1,但当梁宽较大时可以适当放松。此处,腹板高度hw按本规范第631条的规定取用。9214 薄腹梁或需作疲劳验算的钢筋混凝土梁,应在下部12梁高的腹板内沿两侧配置直径8mm14mm的纵向构

24、造钢筋,其间距为100mm150mm并按下密上疏的方式布置。在上部12梁高的腹板内,纵向构造钢筋可按本规范第9213条的规定配置。9215 当梁的混凝土保护层厚度大于50mm且配置表层钢筋网片时,应符合下列规定: 1 表层钢筋宜采用焊接网片,其直径不宜大于8mm,间距不应大于150mm;网片应配置在梁底和梁侧,梁侧的网片钢筋应延伸至梁高的23处。9.3 93 柱、梁柱节点及牛腿 2 两个方向上表层网片钢筋的截面积均不应小于相应混凝土保护层(图9215阴影部分)面积的1。 9216 深受弯构件的设计应符合本规范附录G的规定。93 柱、梁柱节点及牛腿()柱931 柱中纵向钢筋的配置应符合下列规定:

25、 1 纵向受力钢筋直径不宜小于12mm;全部纵向钢筋的配筋率不宜大于5; 2 柱中纵向钢筋的净间距不应小于50mm,且不宜大于300mm; 3 偏心受压柱的截面高度不小于600mm时,在柱的侧面上应设置直径不小于10mm的纵向构造钢筋,并相应设置复合箍筋或拉筋; 4 圆柱中纵向钢筋不宜少于8根,不应少于6根,且宜沿周边均匀布置; 5 在偏心受压柱中,垂直于弯矩作用平面的侧面上的纵向受力钢筋以及轴心受压柱中各边的纵向受力钢筋,其中距不宜大于300mm。注:水平浇筑的预制柱,纵向钢筋的最小净间距可按本规范第921条关于梁的有关规定取用。932 柱中的箍筋应符合下列规定:1 箍筋直径不应小于d4,且

26、不应小于6mm,d为纵向钢筋的最大直径;2 箍筋间距不应大于400mm及构件截面的短边尺寸,且不应大于15d,d为纵向钢筋的最小直径;3 柱及其他受压构件中的周边箍筋应做成封闭式;对圆柱中的箍筋,搭接长度不应小于本规范第831条规定的锚固长度,且末端应做成135弯钩,弯钩末端平直段长度不应小于5d,d为箍筋直径;4 当柱截面短边尺寸大于400mm且各边纵向钢筋多于3根时,或当柱截面短边尺寸不大于400mm但各边纵向钢筋多于4根时,应设置复合箍筋;5 柱中全部纵向受力钢筋的配筋率大于3时,箍筋直径不应小于8mm,间距不应大于10d,且不应大于200mm。箍筋末端应做成135弯钩,且弯钩末端平直段

27、长度不应小于10d,d为纵向受力钢筋的最小直径;6 在配有螺旋式或焊接环式箍筋的柱中,如在正截面受压承载力计算中考虑间接钢筋的作用时,箍筋间距不应大于80mm及dcor5,且不宜小于40mm,dcor为按箍筋内表面确定的核心截面直径。933 I形截面柱的翼缘厚度不宜小于120mm,腹板厚度不宜小于100mm。当腹板开孔时,宜在孔洞周边每边设置23根直径不小于8mm的补强钢筋,每个方向补强钢筋的截面面积不宜小于该方向被截断钢筋的截面面积。 腹板开孔的I形截面柱,当孔的横向尺寸小于柱截面高度的一半、孔的竖向尺寸小于相邻两孔之间的净间距时,柱的刚度可按实腹I形截面柱计算,但在计算承载力时应扣除孔洞的

28、削弱部分。当开孔尺寸超过上述规定时,柱的刚度和承载力应按双肢柱计算。()梁柱节点934 梁纵向钢筋在框架中间层端节点的锚固应符合下列要求: 1 梁上部纵向钢筋伸入节点的锚固: 1)当采用直线锚固形式时,锚固长度不应小于la,且应伸过柱中心线,伸过的长度不宜小于5d,d为梁上部纵向钢筋的直径。 2)当柱截面尺寸不满足直线锚固要求时,梁上部纵向钢筋可采用本规范第83,3条钢筋端部加机械锚头的锚固方式。梁上部纵向钢筋宜伸至柱外侧纵向钢筋内边,包括机械锚头在内的水平投影锚固长度不应小于0.4lab(图934a)。 3)梁上部纵向钢筋也可采用90弯折锚固的方式,此时梁上部纵向钢筋应伸至柱外侧纵向钢筋内边

29、并向节点内弯折,其包含弯弧在内的水平投影长度不应小于0.4lab,弯折钢筋在弯折平面内包含弯弧段的投影长度不应小于15d(图934b)。2 框架梁下部纵向钢筋伸入端节点的锚固:1)当计算中充分利用该钢筋的抗拉强度时,钢筋的锚固方式及长度应与上部钢筋的规定相同。2)当计算中不利用该钢筋的强度或仅利用该钢筋的抗压强度时,伸入节点的锚固长度应分别符合本规范第935条中间节点梁下部纵向钢筋锚固的规定。935 框架中间层中间节点或连续梁中间支座,梁的上部纵向钢筋应贯穿节点或支座。梁的下部纵向钢筋宜贯穿节点或支座。 当必须锚固时,应符合下列锚固要求: 1 当计算中不利用该钢筋的强度时,其伸入节点或支座的锚

30、固长度对带肋钢筋不小于12d,对光面钢筋不小于15d,d为钢筋的最大直径; 2 当计算中充分利用钢筋的抗压强度时,钢筋应按受压钢筋锚固在中间节点或中间支座内,其直线锚固长度不应小于0.7la; 3 当计算中充分利用钢筋的抗拉强度时,钢筋可采用直线方式锚固在节点或支座内,锚固长度不应小于钢筋的受拉锚固长度la(图935a); 4 当柱截面尺寸不足时,宜按本规范第934条第1款的规定采用钢筋端部加锚头的机械锚固措施,也可采用90弯折锚固的方式; 5 钢筋可在节点或支座外梁中弯矩较小处设置搭接接头,搭接长度的起始点至节点或支座边缘的距离不应小于1.5h0(图935b)。936 柱纵向钢筋应贯穿中间层

31、的中间节点或端节点,接头应设在节点区以外。柱纵向钢筋在顶层中节点的锚固应符合下列要求: 1 柱纵向钢筋应伸至柱顶,且自梁底算起的锚固长度不应小于la。 2 当截面尺寸不满足直线锚固要求时,可采用90弯折锚固措施。此时,包括弯弧在内的钢筋垂直投影锚固长度不应小于0.5lab,在弯折平面内包含弯弧段的水平投影长度不宜小于12d(图936a)。 3 当截面尺寸不足时,也可采用带锚头的机械锚固措施。此时,包含锚头在内的竖向锚固长度不应小于0.5lab(图936b)。4 当柱顶有现浇楼板且板厚不小于100mm时,柱纵向钢筋也可向外弯折,弯折后的水平投影长度不宜小于12d。937 顶层端节点柱外侧纵向钢筋

32、可弯入梁内作梁上部纵向钢筋;也可将梁上部纵向钢筋与柱外侧纵向钢筋在节点及附近部位搭接,搭接可采用下列方式: 1 搭接接头可沿顶层端节点外侧及梁端顶部布置,搭接长度不应小于1.5lab(图937a)。其中,伸入梁内的柱外侧钢筋截面面积不宜小于其全部面积的65;梁宽范围以外的柱外侧钢筋宜沿节点顶部伸至柱内边锚固。当柱外侧纵向钢筋位于柱顶第一层时,钢筋伸至柱内边后宜向下弯折不小于8d后截断(图937a),d为柱纵向钢筋的直径;当柱外侧纵向钢筋位于柱顶第二层时,可不向下弯折。当现浇板厚度不小于100mm时,梁宽范围以外的柱外侧纵向钢筋也可伸入现浇板内,其长度与伸入梁内的柱纵向钢筋相同。2 当柱外侧纵向

33、钢筋配筋率大于1.2时,伸入梁内的柱纵向钢筋应满足本条第1款规定且宜分两批截断,截断点之间的距离不宜小于20d,d为柱外侧纵向钢筋的直径。梁上部纵向钢筋应伸至节点外侧并向下弯至梁下边缘高度位置截断。 3 纵向钢筋搭接接头也可沿节点柱顶外侧直线布置(图937b),此时,搭接长度自柱顶算起不应小于1.7lab。当梁上部纵向钢筋的配筋率大于1.2时,弯入柱外侧的梁上部纵向钢筋应满足本条第1款规定的搭接长度,且宜分两批截断,其截断点之间的距离不宜小于20d,d为梁上部纵向钢筋的直径。 4 当梁的截面高度较大,梁、柱纵向钢筋相对较小,从梁底算起的直线搭接长度未延伸至柱顶即已满足1.5lab的要求时,应将

34、搭接长度延伸至柱顶并满足搭接长度1.7lab的要求;或者从梁底算起的弯折搭接长度未延伸至柱内侧边缘即已满足1.5lab的要求时,其弯折后包括弯弧在内的水平段的长度不应小于15d,d为柱纵向钢筋的直径。 5 柱内侧纵向钢筋的锚固应符合本规范第936条关于顶层中节点的规定。938 顶层端节点处梁上部纵向钢筋的截面面积AS应符合下列规定:梁上部纵向钢筋与柱外侧纵向钢筋在节点角部的弯弧内半径,当钢筋直径不大于25mm时,不宜小于6d;大于25mm时,不宜小于8d。钢筋弯弧外的混凝土中应配置防裂、防剥落的构造钢筋。939 在框架节点内应设置水平箍筋,箍筋应符合本规范第932条柱中箍筋的构造规定,但间距不

35、宜大于250mm。对四边均有梁的中间节点,节点内可只设置沿周边的矩形箍筋。当顶层端节点内有梁上部纵向钢筋和柱外侧纵向钢筋的搭接接头时,节点内水平箍筋应符合本规范第846条的规定。()牛 腿9310 对于a不大于h0的柱牛腿(图9310),其截面尺寸应符合下列要求:9312 沿牛腿顶部配置的纵向受力钢筋,宜采用HRB400级或HRB500级热轧带肋钢筋。全部纵向受力钢筋及弯起钢筋宜沿牛腿外边缘向下伸入下柱内150mm后截断(图9310)。 纵向受力钢筋及弯起钢筋伸入上柱的锚固长度,当采用直线锚固时不应小于本规范第831条规定的受拉钢筋锚固长度la;当上柱尺寸不足时,钢筋的锚固应符合本规范第934

36、条梁上部钢筋在框架中间层端节点中带90弯折的锚固规定。此时,锚固长度应从上柱内边算起。 承受竖向力所需的纵向受力钢筋的配筋率不应小于0.20及0.45ftfy,也不宜大于0.60,钢筋数量不宜少于4根直径12mm的钢筋。 当牛腿设于上柱柱顶时,宜将牛腿对边的柱外侧纵向受力钢筋沿柱顶水平弯入牛腿,作为牛腿纵向受拉钢筋使用。当牛腿顶面纵向受拉钢筋与牛腿对边的柱外侧纵向钢筋分开配置时,牛腿顶面纵向受拉钢筋应弯入柱外侧,并应符合本规范第844条有关钢筋搭接的规定。9313 牛腿应设置水平箍筋,箍筋直径宜为6mm12mm,间距宜为100mm150mm;在上部2h03范围内的箍筋总截面面积不宜小于承受竖向

37、力的受拉钢筋截面面积的12。9.4 94 墙 当牛腿的剪跨比不小于0.3时,宜设置弯起钢筋。弯起钢筋宜采用HRB400级或HRB500级热轧带肋钢筋,并宜使其与集中荷载作用点到牛腿斜边下端点连线的交点位于牛腿上部l6l2之间的范围内,l为该连线的长度(图9310)。弯起钢筋截面面积不宜小于承受竖向力的受拉钢筋截面面积的12,且不宜少于2根直径12mm的钢筋。纵向受拉钢筋不得兼作弯起钢筋。 94 墙941 竖向构件截面长边、短边(厚度)比值大于4时,宜按墙的要求进行设计。支撑预制楼(屋面)板的墙,其厚度不宜小于140mm;对剪力墙结构尚不宜小于层高的125,对框架-剪力墙结构尚不宜小于层高的12

38、0。当采用预制板时,支承墙的厚度应满足墙内竖向钢筋贯通的要求。942 厚度大于160mm的墙应配置双排分布钢筋网;结构中重要部位的剪力墙,当其厚度不大于160mm时,也宜配置双排分布钢筋网。 双排分布钢筋网应沿墙的两个侧面布置,且应采用拉筋连系;拉筋直径不宜小于6mm,间距不宜大于600mm。943 在平行于墙面的水平荷载和竖向荷载作用下,墙体宜根据结构分析所得的内力和本规范第62节的有关规定,分别按偏心受压或偏心受拉进行正截面承载力计算,并按本规范第63节的有关规定进行斜截面受剪承载力计算。在集中荷载作用处,尚应按本规范第66节进行局部受压承载力计算。在承载力计算中,剪力墙的翼缘计算宽度可取

39、剪力墙的间距、门窗洞间翼墙的宽度、剪力墙厚度加两侧各6倍翼墙厚度、剪力墙墙肢总高度的110四者中的最小值。944 墙水平及竖向分布钢筋直径不宜小于8mm,间距不宜大于300mm。可利用焊接钢筋网片进行墙内配筋。墙中温度、收缩应力较大的部位,水平分布钢筋的配筋率宜适当提高。 945 对于房屋高度不大于10m且不超过3层的墙,其截面厚度不应小于120mm,其水平与竖向分布钢筋的配筋率均不宜小于0.15。946 墙中配筋构造应符合下列要求:1 墙竖向分布钢筋可在同一高度搭接,搭接长度不应小于1.2la。2 墙水平分布钢筋的搭接长度不应小于1.2la。同排水平分布钢筋的搭接接头之间以及上、下相邻水平分

40、布钢筋的搭接接头之间,沿水平方向的净间距不宜小于500mm。3 墙中水平分布钢筋应伸至墙端,并向内水平弯折10d,d为钢筋直径。4 端部有翼墙或转角的墙,内墙两侧和外墙内侧的水平分布钢筋应伸至翼墙或转角外边,并分别向两侧水平弯折15d。在转角墙处,外墙外侧的水平分布钢筋应在墙端外角处弯入翼墙,并与翼墙外侧的水平分布钢筋搭接。5 带边框的墙,水平和竖向分布钢筋宜分别贯穿柱、梁或锚固在柱、梁内。947 墙洞口连梁应沿全长配置箍筋,箍筋直径不应小于6mm,间距不宜大于150mm。在顶层洞口连梁纵向钢筋伸入墙内的锚固长度范围内,应设置间距不大于150mm的箍筋,箍筋直径宜与跨内箍筋直径相同。同时,门窗

41、洞边的竖向钢筋应满足受拉钢筋锚固长度的要求。9.5 95 叠合构件 墙洞口上、下两边的水平钢筋除应满足洞口连梁正截面受弯承载力的要求外,尚不应少于2根直径不小于12mm的钢筋。对于计算分析中可忽略的洞口,洞边钢筋截面面积分别不宜小于洞口截断的水平分布钢筋总截面面积的一半。纵向钢筋自洞口边伸入墙内的长度不应小于受拉钢筋的锚固长度。 948 剪力墙墙肢两端应配置竖向受力钢筋,并与墙内的竖向分布钢筋共同用于墙的正截面受弯承载力计算。每端的竖向受力钢筋不宜少于4根直径为12mm或2根直径为16mm的钢筋,并宜沿该竖向钢筋方向配置直径不小于6mm、间距为250mm的箍筋或拉筋。95 叠合构件()水平叠合

42、构件951 二阶段成形的水平叠合受弯构件,当预制构件高度不足全截面高度的40时,施工阶段应有可靠的支撑。 施工阶段有可靠支撑的叠合受弯构件,可按整体受弯构件设计计算,但其斜截面受剪承载力和叠合面受剪承载力应按本规范附录H计算。 施工阶段无支撑的叠合受弯构件,应对底部预制构件及浇筑混凝土后的叠合构件按本规范附录H的要求进行二阶段受力计算。952 混凝土叠合梁、板应符合下列规定:1 叠合梁的叠合层混凝土的厚度不宜小于100mm,混凝土强度等级不宜低于C30。预制梁的箍筋应全部伸入叠合层,且各肢伸入叠合层的直线段长度不宜小于10d,d为箍筋直径。预制梁的顶面应做成凹凸差不小于6mm的粗糙面。2 叠合

43、板的叠合层混凝土厚度不应小于40mm,混凝土强度等级不宜低于C25。预制板表面应做成凹凸差不小于4mm的粗糙面。承受较大荷载的叠合板以及预应力叠合板,宜在预制底板上设置伸入叠合层的构造钢筋。953 在既有结构的楼板、屋盖上浇筑混凝土叠合层的受弯构件,应符合本规范第952条的规定,并按本规范第33节、第37节的有关规定进行施工阶段和使用阶段计算。()竖向叠合构件954 由预制构件及后浇混凝土成形的叠合柱和墙,应按施工阶段及使用阶段的工况分别进行预制构件及整体结构的计算。955 在既有结构柱的周边或墙的侧面浇筑混凝土而成形的竖向叠合构件,应考虑承载历史以及施工支顶的情况,并按本规范第33节、第37

44、节规定的原则进行施工阶段和使用阶段的承载力计算。956 依托既有结构的竖向叠合柱、墙在使用阶段的承载力计算中,应根据实测结果考虑既有构件部分几何参数变化的影响。 竖向叠合柱、墙既有构件部分混凝土、钢筋的强度设计值按本规范第373条确定;后浇混凝土部分混凝土、钢筋的强度应按本规范第4章的规定乘以强度利用的折减系数确定,且宜考虑 施工时支顶的实际情况适当调整。957 柱外二次浇筑混凝土层的厚度不应小于60mm,混凝土强度等级不应低于既有柱的强度。粗糙结合面的凹凸差不应小于6mm,并宜通过植筋、焊接等方法设置界面构造钢筋。后浇层中纵向受力钢筋直径不应小于14mm;箍筋直径不应小于8mm且不应小于柱内

45、相应箍筋的直径,箍筋间距应与柱内相同。9.6 96 装配式结构 墙外二次浇筑混凝土层的厚度不应小于50mm,混凝土强度等级不应低于既有墙的强度。粗糙结合面的凹凸差应不小于4mm,并宜通过植筋、焊接等方法设置界面构造钢筋。后浇层中竖向、水平钢筋直径不宜小于8mm且不应小于墙中相应钢筋的直径。 96 装配式结构961 装配式、装配整体式混凝土结构中各类预制构件及连接构造应按下列原则进行设计: 1 应在结构方案和传力途径中确定预制构件的布置及连接方式,并在此基础上进行整体结构分析和构件及连接设计; 2 预制构件的设计应满足建筑使用功能,并符合标准化要求; 3 预制构件的连接宜设置在结构受力较小处,且

46、宜便于施工;结构构件之间的连接构造应满足结构传递内力的要求; 4 各类预制构件及其连接构造应按从生产、施工到使用过程中可能产生的不利工况进行验算,对预制非承重构件尚应符合本规范第968条的规定。962 预制混凝土构件在生产、施工过程中应按实际工况的荷载、计算简图、混凝土实体强度进行施工阶段验算。验算时应将构件自重乘以相应的动力系数:对脱模、翻转、吊装、运输时可取1.5,临时固定时可取1.2。注:动力系数尚可根据具体情况适当增减。963 装配式、装配整体式混凝土结构中各类预制构件的连接构造,应便于构件安装、装配整体式。对计算时不考虑传递内力的连接,也应有可靠的固定措施。964 装配整体式结构中框

47、架梁的纵向受力钢筋和柱、墙中的竖向受力钢筋宜采用机械连接、焊接等形式;板、墙等构件中的受力钢筋可采用搭接连接形式;混凝土接合面应进行粗糙处理或做成齿槽;拼接处应采用强度等级不低于预制构件的混凝土灌缝。 装配整体式结构的梁柱节点处,柱的纵向钢筋应贯穿节点;梁的纵向钢筋应满足本规范第93节的锚固要求。 当柱采用装配式榫式接头时,接头附近区段内截面的轴心受压承载力宜为该截面计算所需承载力的1.31.5倍。此时,可采取在接头及其附近区段的混凝土内加设横向钢筋网、提高后浇混凝土强度等级和设置附加纵向钢筋等措施。965 采用预制板的装配整体式楼盖、屋盖应采取下列构造措施:1 预制板侧应为双齿边;拼缝上口宽

48、度不应小于30mm;空心板端孔中应有堵头,深度不宜少于60mm;拼缝中应浇灌强度等级不低于C30的细石混凝土;2 预制板端宜伸出锚固钢筋互相连接,并宜与板的支承结构(圈梁、梁顶或墙顶)伸出的钢筋及板端拼缝中设置的通长钢筋连接。966 整体性要求较高的装配整体式楼盖、屋盖,应采用预制构件加现浇叠合层的形式;或在预制板侧设置配筋混凝土后浇带,并在板端设置负弯矩钢筋、板的周边沿拼缝设置拉结钢筋与支座连接。967 装配整体式结构中预制承重墙板沿周边设置的连接钢筋应与支承结构及相邻墙板互相连接,并浇筑混凝土与周边楼盖、墙体连成整体。968 非承重预制构件的设计应符合下列要求:1 与支承结构之间宜采用柔性

49、连接方式;2 在框架内镶嵌或采用焊接连接时,应考虑其对框架抗侧移刚度的影响;9.7 97 预埋件及连接件3 外挂板与主体结构的连接构造应具有一定的变形适应性。 97 预埋件及连接件971 受力预埋件的锚板宜采用Q235、Q345级钢,锚板厚度应根据受力情况计算确定,且不宜小于锚筋直径的60;受拉和受弯预埋件的锚板厚度尚宜大于b8,b为锚筋的间距。 受力预埋件的锚筋应采用HRB400或HPB300钢筋,不应采用冷加工钢筋。 直锚筋与锚板应采用T形焊接。当锚筋直径不大于20mm时宜采用压力埋弧焊;当锚筋直径大于20mm时宜采用穿孔塞焊。当采用手工焊时,焊缝高度不宜小于6mm,且对300MPa级钢筋

50、不宜小于0.5d,对其他钢筋不宜小于0.6d,d为锚筋的直径。 972 由锚板和对称配置的直锚筋所组成的受力预埋件(图972),其锚筋的总截面面积A,应符合下列规定: 1 当有剪力、法向拉力和弯矩共同作用时,应按下列两个公式计算,并取其中的较大值:9. 7. 3 有锚板和对称配置的弯折锚筋及直锚筋共同承受剪力的974 预埋件锚筋中心至锚板边缘的距离不应小于2d和20mm。预埋件的位置应使锚筋位于构件的外层主筋的内侧。 预埋件的受力直锚筋直径不宜小于8mm,且不宜大于25mm。直锚筋数量不宜少于4根,且不宜多于4排;受剪预埋件的直锚筋可采用2根。 对受拉和受弯预埋件(图972),其锚筋的间距b、

51、b1和锚筋至构件边缘的距离c、c1,均不应小于3d和45mm。 对受剪预埋件(图972),其锚筋的间距b及b1不应大于300mm,且b1不应小于6d和70mm锚筋至构件边缘的距离c1不应小于6d和70mm,b、c均不应小于3d和45mm。受拉直锚筋和弯折锚筋的锚固长度不应小于本规范第831条规定的受拉钢筋锚固长度;当锚筋采用HPB300级钢筋时末端还应有弯钩。当无法满足锚固长度的要求时,应采取其他有效的锚固措施。受剪和受压直锚筋的锚固长度不应小于15d,d为锚筋的直径。975 预制构件宜采用内埋式螺母、内埋式吊杆或预留吊装孔,并采用配套的专用吊具实现吊装,也可采用吊环吊装。 内埋式螺母或内埋式

52、吊杆的设计与构造,应满足起吊方便和吊装安全的要求。专用内埋式螺母或内埋式吊杆及配套的吊具,应根据相应的产品标准和应用技术规定选用。976 吊环应采用HPB300级钢筋制作,锚入混凝土的深度不应小于30d并应焊接或绑扎在钢筋骨架上,d为吊环钢筋的直径。在构件的自重标准值作用下,每个吊环按2个截面计算的钢筋应力不应大于65Nmm2;当在一个构件上设有4个吊环时,应按3个吊环进行计算。977 混凝土预制构件吊装设施的位置应能保证构件在吊装、运输过程中平稳受力。设置预埋件、吊环、吊装孔及各种内埋式预留吊具时,应对构件在该处承受吊装荷载作用的效应进行承载力的验算,并应采取相应的构造措施,避免吊点处混凝土局部破坏。

- 温馨提示:

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。

2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。

3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。

4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。

5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。

6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。

7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。