第四课文化的继承性与文化发展

第四课文化的继承性与文化发展

《第四课文化的继承性与文化发展》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第四课文化的继承性与文化发展(28页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

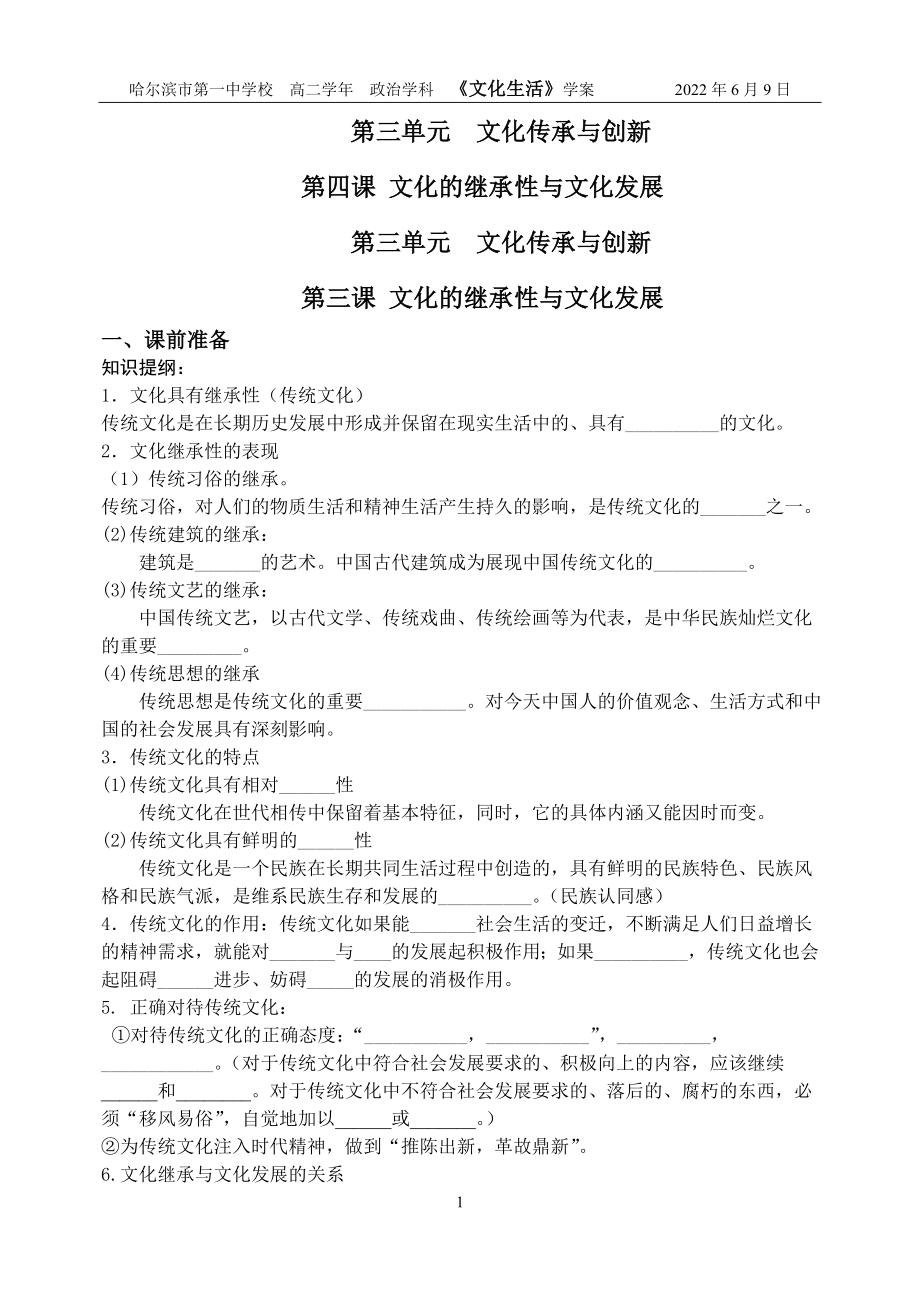

1、哈尔滨市第一中学校 高二学年 政治学科 文化生活学案 2022年6月9日 第三单元文化传承与创新第四课 文化的继承性与文化发展 第三单元文化传承与创新第三课 文化的继承性与文化发展一、课前准备知识提纲:1文化具有继承性(传统文化)传统文化是在长期历史发展中形成并保留在现实生活中的、具有_的文化。2文化继承性的表现(1)传统习俗的继承。传统习俗,对人们的物质生活和精神生活产生持久的影响,是传统文化的_之一。(2)传统建筑的继承: 建筑是_的艺术。中国古代建筑成为展现中国传统文化的_。(3)传统文艺的继承: 中国传统文艺,以古代文学、传统戏曲、传统绘画等为代表,是中华民族灿烂文化的重要_。(4)传

2、统思想的继承 传统思想是传统文化的重要_。对今天中国人的价值观念、生活方式和中国的社会发展具有深刻影响。3传统文化的特点(1)传统文化具有相对_性 传统文化在世代相传中保留着基本特征,同时,它的具体内涵又能因时而变。(2)传统文化具有鲜明的_性 传统文化是一个民族在长期共同生活过程中创造的,具有鲜明的民族特色、民族风格和民族气派,是维系民族生存和发展的_。(民族认同感)4传统文化的作用:传统文化如果能_社会生活的变迁,不断满足人们日益增长的精神需求,就能对_与_的发展起积极作用;如果_,传统文化也会起阻碍_进步、妨碍_的发展的消极作用。5. 正确对待传统文化:对待传统文化的正确态度:“_,_”

3、,_,_。(对于传统文化中符合社会发展要求的、积极向上的内容,应该继续_和_。对于传统文化中不符合社会发展要求的、落后的、腐朽的东西,必须“移风易俗”,自觉地加以_或_。)为传统文化注入时代精神,做到“推陈出新,革故鼎新”。6.文化继承与文化发展的关系_与_,是同一过程的两个方面。继承是发展的_,发展是继承的_。要把握好文化继承与发展的关系,_传统文化,不断_,_。在继承的基础上发展,在发展的过程中继承。7.影响文化发展的重要因素_的矛盾运动,_的更替是影响文化发展的决定因素。_的进步会对经济发展产生重要影响,也会对文化发展产生重要影响_对文化发展产生重要影响8教育在文化传承与文化发展中的作用

4、:教育是人类特有的_的能动性活动,具有_、_、_文化的特定功能,在人的_与_上始终扮演着重要的角色。二、课中探究、传统习俗:()清明节:清明节是农历二十四节气之一,在仲春与暮春之交,也就是冬至后的108天。中国汉族传统的清明节大约始于周代,距今已有二千五百多年的历史。历书:“春分后十五日,斗指丁,为清明,时万物皆洁齐而清明,盖时当气清景明,万物皆显,因此得名。”清明一到,气温升高,正是春耕春种的大好时节,故有“清明前后,种瓜点豆”之说。清明节是一个祭祀祖先的节日,传统活动为扫墓。2006年5月20日,经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。中文名:清明节,清明外文名:Tomb-swee

5、ping Day英文译名:Pure Brightness时间:4月4-6日交节节日起源清明节是中国民间传统节日,是重要的“八节”(上元、清明、立夏、端午、中元、中秋、冬至、除夕)之一,一般是在公历4月5号前后。清明节的起源,据传始于古代帝王将相“基祭”之补。后来民间亦仿效,于此日祭祖扫墓,历代沿袭而成为中华民族一个固定的风俗。要谈清明节,需从一个已失传的节日寒食节说起。寒食节,又称热食节,禁烟节,冷节,它的日期又距冬至105日,也就是距清明节不过一天或两天,这个节日的主要节俗是禁火,不许生火煮食,只能食备好的热食,冷食,故而得名。清明节的起源,据传始于古代帝王将相“墓祭”之礼,后来民间亦相仿效

6、,于此日祭祖扫墓,历代沿袭而成为中华民族一种固定的风俗。 “清明节”的得名还源于中国农历24节气中的清明节气。冬至后第108天就是清明节气。清明节气共有15天。作为节气的清明,时间在春分之后。这时冬天已去,春意盎然,天气清朗,四野明净,大自然处处显示出勃勃生机。用“清明”称这个时期,是再恰当不过的一个词。地球公转一周为黄经360度,当地球到达黄经零度时定为春分,而后每运行15度有一个节气,共有二十四节气。因此,节气在阳历上的日期是固定的,由于闰年的原因,所以会相差两天。农历是反映物候变化、指导农时的阴阳历,它还结合了阴历,即以月相29.5天为周期(一次满月到下一次满月的时间间隔)。在古人的观念

7、里,108是代表完满、吉祥、久远、高深的大数,把清明放在冬至后第108天,是有很深的含义。清明的得名,不仅缘于万物此时的生长清洁明净,也缘于这一时期的太阳也是清新的太阳,流转于这一时期天地之间的阳气,也是清新的阳气。历史发展相传大禹治水后,人们就用“清明”之语庆贺水患已除,天下太平。此时春暖花开,万物复苏,天清地明,正是春游踏青的好时节。踏青早在唐代就已开始,历代承袭成为习惯。踏青除了欣赏大自然的湖光山色、春光美景之外,还开展各种文娱活动,增添生活情趣。清明节流行扫墓,其实扫墓乃清明节前一天寒食节的内容,寒食相传起于晋文公悼念介子推一事。唐玄宗开元二十年诏令天下,“寒食上墓”。因寒食与清明相接

8、,后来就逐渐传成清明扫墓了。清明时期,清明扫墓更为盛行。古时扫墓,孩子们还常要放风筝。有的风筝上安有竹笛,经风一吹能发出响声,犹如筝的声音,据说风筝的名字也就是这么来的。 北宋时期清明节很是普遍,流传下来的张泽端的清明上河图描绘的就是北宋徽宗年间清明时节东京汴梁(开封)汴河两岸的人物景象。从2008年开始,中国将清明节认定为法定节假日,放假一天。至2009年,又改为三天。一直延续至今。节日习俗清明节的习俗是丰富有趣的,除了讲究禁火、扫墓,还有踏青、荡秋千、踢蹴鞠、打马球、插柳等一系列风俗体育活动。相传 这是因为寒食节要寒食禁火,为了防止寒食冷餐伤身,所以大家来参加一些体育活动,以锻炼身体。清明

9、节,民间忌使针,忌洗衣,大部分地区妇女忌行路。傍晚以前,要在大门前洒一条灰线,据说可以阻止鬼魂进宅。 因此,这个节日中既有祭扫新坟生离死别的悲酸泪,又有踏青游玩的欢笑声,是一个富有特色的节日。荡秋千这是中国古代清明节习俗。蹴鞠鞠是一种皮球,球皮用皮革做成,球内用毛塞紧。蹴鞠,就是用足去踢球。这是古代清明节时人们喜爱的一种游戏。相传是黄帝发明的,最初目的是用来训练武士。踏青又叫春游。古时叫探春、寻春等。四月清明,春回大地,自然界到处呈现一派生机勃勃的景象,正是郊游的大好时光。中国民间长期保持着清明踏青的习惯。植树清明前后,春阳照临,春雨飞洒,种植树苗成活率高,成长快。因此,自古以来,中国就有清明

10、植树的习惯。有人还把清明节叫作“植树节”。植树风俗一直流传至今。1979年,人大常委会规定,每年三月十二日为中国植树节。这对动员全国各族人民积极开展绿化祖国活动,有着十分重要的意义。放风筝放风筝也是清明时节人们所喜爱的活动。每逢清明时节,人们不仅白天放,夜间也放。夜里在风筝下或风稳拉线上挂上一串串彩色的小灯笼,像闪烁的明星,被称为“神灯”。过去,有的人把风筝放上蓝天后,便剪断牵线,任凭清风把它们送往天涯海角,据说这样能除病消灾,给自己带来好运。扫墓清明扫墓,谓之对祖先的“思时之敬”。其习俗由来已久。明帝京景物略载:“三月清明日,男女扫墓,担提尊榼,轿马后挂楮锭,粲粲然满道也。拜者、酹者、哭者、

11、为墓除草添土者,焚楮锭次,以纸钱置坟头。望中无纸钱,则孤坟矣。哭罢,不归也,趋芳树,择园圃,列坐尽醉。”其实,扫墓在秦以前就有了,但不一定是在清明之际,清明扫墓则是秦以后的事。到唐朝才开始盛行。清通礼云:“岁,寒食及霜降节,拜扫圹茔,届期素服诣墓,具酒馔及芟剪草木之器,周胝封树,剪除荆草,故称扫墓。”并相传至今。 清明祭扫仪式本应亲自到茔地去举行,但由于每家经济条件和其它条件不一样,所以祭扫的方式也就有所区别。“烧包袱”是祭奠祖先的主要形式。所谓“包袱”,亦作“包裹”是指孝属从阳世寄往“阴间”的邮包。过去,南纸店有卖所谓“包袱皮”,即用白纸糊一大口袋。有两种形式:一种是用木刻版,把周围印上梵文

12、音译的往生咒,中间印一莲座牌位,用来写上区号亡人的名讳,如:“已故张府君讳云山老大人”字样,既是邮包又是牌位。另一种是素包袱皮,不印任何图案,中间只贴一蓝签,写上亡人名讳即可。亦做主牌用。关于包袱里的冥钱,种类很多。插柳据说,插柳的风俗,也是为了纪念“教民稼穑”的农事祖师神农氏的。有的地方,人们把柳枝插在屋檐下,以预报天气,古 谚有“柳条青,雨蒙蒙;柳条干,晴了天”的说法。黄巢起义时规定,以“清明为期,戴柳为号”。起义失败后,戴柳的习俗渐被淘汰,只有插柳盛行不衰。杨柳有强大的生命力,俗话说:“有心栽花花不发,无心插柳柳成荫。”柳条插土就活,插到哪里,活到哪里,年年插柳,处处成阴。 清明插柳戴柳

13、还有一种说法:原来中国人以清明、七月半和十月朔为三大鬼节,是百鬼出没讨索之时。人们为防止鬼的侵扰迫害,而插柳戴柳。柳在人们的心目中有辟邪的功用。受佛教的影响,人们认为柳可以却鬼,而称之为“鬼怖木”,观世音以柳枝沾水济度众生。北魏贾思勰齐民要术里说:“取柳枝著户上,百鬼不入家。”清明既是鬼节,值此柳条发芽时节,人们自然纷纷插柳戴柳以辟邪了。射柳射柳是一种练习射箭技巧的游戏。据明朝人的记载,就是将鸽子放在葫芦里,然后将葫芦高挂于柳树上,弯弓射中葫芦,鸽子飞出,以飞鸽飞的高度来判定胜负。斗鸡古代清明盛行斗鸡游戏,斗鸡由清明开始,斗到夏至为止。中国最早的斗鸡记录,见于左传。到了唐代,斗鸡成风,不仅是民

14、间斗鸡,连皇上也参加斗鸡。如唐玄宗最喜斗鸡。河北在河北的上坟烧纸钱讲究“早清明,晚十一(农历鬼节)”。扫墓烧纸在清明前一周就开始了,而清明当天已很少有人去扫墓了。冀南地区则选择在清明节的前一天寒食节扫墓。倾城男女出郊踏青、看花、挑菜、簪柳。有谚语道:清明不戴柳,红颜成皓首。上海上海清明节的主要活动是扫墓、踏青,每年清明前后祭扫出行人次近千万。由于改革开放推动公墓化的兴盛,而相关选址以外省的苏州、嘉兴等地为主。因此前往上述区域的人次达到一百余万之多,从而在清明前后数天往往会造成出省交通的拥挤。将雀麦草汁和糯米一起舂合,使青汁和米粉相互融合,然后包上豆沙、枣泥等馅料,用芦叶垫底,放到蒸笼内。蒸熟出

15、笼的青团色泽鲜绿,香气扑鼻,是本地清明节最有特色的节令食品。山西 4清明节上坟,山西南部多数地方不燃香、不化纸,要将冥钱等物悬挂坟头,有“清明坟头一片白”的说法。原因是寒食节习惯禁火,而清明节又在寒食节期间。清明(唐)杜牧清明时节雨纷纷, 路上行人欲断魂。 借问酒家何处有? 牧童遥指杏花村。 途中寒食(唐)宋之问马上逢寒食,途中属暮春。可怜江浦望,不见洛桥人。北极怀明主,南溟作逐臣。故园肠断处,日夜柳条新。 闾门即事(唐)张继耕夫召募爱楼船,春草青青万项田;试上吴门窥郡郭,清明几处有新烟。 寒食上冢(宋)杨万里迳直夫何细!桥危可免扶?远山枫外淡,破屋麦边孤。宿草春风又,新阡去岁无。梨花自寒食,

16、进节只愁余。 ()端午节每年农历五月初五,又称端阳节、午日节、五月节等;端午节是中国汉族人民纪念屈原的传统节日,更有吃粽子,赛龙舟,挂菖蒲、蒿草、艾叶,薰苍术、白芷,喝雄黄酒的习俗。“端午节”为国家法定节假日之一,并被列入世界非物质文化遗产名录。中文名:端午节外文名:Dragon Boat Festival或Double Fifth Festival又称:端阳节、午日节、五月节等时间:农历5月初五日习俗:吃粽子,赛龙舟,挂蒿草、艾叶等国家文化遗产:2006年5月20日列入第一批名录世界文化遗产:2009年9月30日入选世界名录在文化逐渐多元、信息日益丰富的今天,端午节等中国传统节日面临着不少挑

17、战。这迫切需要人们与时俱进,既要保持传统,又要适应当今人们需要。节日起源“端”字有“初始”的意思,因此“端五”就是“初五”。而按照历法五月正是“午”月,因此“端五”也就渐渐演变成了“端午”。燕京岁时记记载:“初五为五月单五,盖端字之转音也。”起源传说关于端午节的来历,归纳起来,大致有以下诸说:1.纪念屈原传说端午节是为了纪念战国时代楚国诗人屈原,他在五月初五这天投汨罗江自尽殉国。屈平,字原,通常称为屈原,又自云名正则,号灵均,汉族,战国末期楚国丹阳(今湖北秭归)人,楚武王熊通之子屈瑕的后代。屈原虽忠事楚怀王,却屡遭排挤,怀王死后又因顷襄王听信谗言而被流放,最终投汨罗江而死。此说最早出自南朝梁代

18、吴均续齐谐记和南朝宗懔荆楚岁时记。据说,屈原投汨罗江后,当地百姓闻讯马上划船捞救,一直行至洞庭湖,始终不见屈原的尸体。那时,恰逢雨天,湖面上的小舟一起汇集在岸边的亭子旁。当人们得知是为了打捞贤臣屈大夫时,再次冒雨出动,争相划进茫茫的洞庭湖。为了寄托哀思,人们荡舟江河之上,此后才逐渐发展成为龙舟竞赛。百姓们又怕江河里的鱼吃掉他的身体,就纷纷回家拿来米团投入江中,以免鱼虾糟蹋屈原的尸体,后来就成了吃粽子的习俗。看来,端午节吃粽子、赛龙舟与纪念屈原相关,有唐代文秀端午诗为证:“节分端午自谁言,万古传闻为屈原。堪笑楚江空渺渺,不能洗得直臣冤。”2.迎接伍子胥有些说法则与吴国大夫伍子胥有关,而非屈原。南

19、朝萧梁时期宗懔所著的荆楚岁时记,是一部中国古代荆楚地区的岁时节令、风物故事的介绍文集。在该书的第卅节里头记载着:“按五月五日竞渡,俗为屈原投汨罗日,伤其死所,故并命舟楫以拯之邯郸淳曹娥碑云,五月五日,时迎伍君斯又东吴之俗,事在子胥,不关屈平也。”认为东吴地区的端午竞渡是为了迎接已被当时人们视为河神的伍子胥,与屈原无关。关于粽子,则有当地的记载:“乡俗午日以粽奉伍大夫,非屈原也。”3.纪念孝女曹娥此说出自东汉曹娥碑。曹娥是东汉上虞人,父亲溺于江中,数日不见尸体,当时孝女曹娥年仅十四岁,昼夜沿江号哭。过了十七天,在五月五日投江,五日后抱出父尸。民俗活动佩饰豆娘,旧时端五节妇女的头饰。多见于江南。一

20、些地区亦称作健人。此物一说源于古代的步摇,一说即艾人的别样形式。清嘉录引唐宋遗纪云:“江谁南北,五日钗头彩胜之制,备极奇巧。凡以缯销翦制艾叶,或攒绣仙、佛、合、乌、虫、鱼、百兽之形,八宝群花之类。绉纱蜘蛛,绮榖凤麟,茧虎绒陀,排草蜥蜴,又螳蜘蝉蝎,又葫芦瓜果,色色逼真。加以幡幢宝盖,绣球繁缨,钟铃百状,或贯以串,名曰豆娘,不可胜纪。”艾虎,旧时端午节驱邪辟祟之物,也作装饰品。我国古代视虎为神兽,俗以为可以镇祟辟邪、保佑安宁。风俗通云:“虎者阳物,百兽之长也。能噬食鬼魅,亦辟恶”。故民间多取虎为辟邪之用,其中尤以端午节的艾虎为最具特色。艾虎或以艾编剪而成,或剪彩为虎,粘以艾叶,佩戴于发际身畔。端

21、午节饰戴艾虎的风习已经有千年以上的历史。画额,端午节时以雄黄涂抹小儿额头的习俗,云可驱避毒虫。典型的方法是用雄黄酒在小儿额头画“王”字,一借雄黄以驱毒,二借猛虎(“王”似虎的额纹,又虎为兽中之王,因以代虎)以镇邪。清富察敦祟燕京岁时记:“每至端阳,自初一日起,取雄黄合酒洒之,用涂小儿领及鼻耳间,以避毒物。”除在额头、鼻耳涂抹外,亦可涂抹他处,用意一致。山西河曲县志云:“端午,饮雄黄酒,用涂小儿额及两手、足心,谓可却病延年。”长命缕,端午节时厌胜佩饰。亦称续命缕、续命丝、延年缕、长寿线,别称“百索”、“辟兵绍”、“五彩缕”等,名称不一,形制、功用大体相同。其俗在端午节以五色丝结而成索,或悬于门首

22、,或戴小儿项颈,或系小儿手臂,或挂于床帐、摇篮等处,俗谓可避灾除病、保佑安康、益寿延年。挂草药挂艾草、菖蒲、榕枝端午节在门口挂艾草、菖蒲(蒲剑)或石榴、胡蒜,都有其它原因。通常将艾、榕、菖蒲用红纸绑成一束,然后插或悬在门上。因为菖蒲天中五瑞之首,象征驱除不祥的宝剑,因为生长的季节和外形被视为感“百阴之气”,叶片呈剑型,插在门口可以避邪。所以方士们称它为“水剑”,后来的风俗则引申为“蒲剑”,可以斩千邪。清代顾铁卿在清嘉录中有一段记载“截蒲为剑,割蓬作鞭,副以桃梗蒜头,悬于床户,皆以却鬼”。而晋代风土志中则有“以艾为虎形,或剪彩为小虎,帖以艾叶,内人争相裁之。以后更加菖蒲,或作人形,或肖剑状,名为

23、蒲剑,以驱邪却鬼”。艾草代表招百福,是一种可以治病的药草,插在门口,可使身体健康。在 我国古代就一直是药用植物,针灸里面的灸法,就是用艾草作为主要成分,放在穴道上进行灼烧来治病。有关艾草可以驱邪的传说已经流传很久,主要是它具备医药的功能而来,像宗懔的荆楚岁时记中记载曰“鸡未鸣时,采艾似人形者,揽而取之,收以灸病,甚验。是日采艾为人形,悬于户上,可禳毒气。划龙舟龙舟竞渡与祭祀屈原、曹娥龙舟一词,最早见于先秦古书穆天子传卷五:“天子乘鸟舟、龙舟浮于大沼。”龙舟,与普通船只不太相同,大小不一,桡手人数不一。跳钟馗跳钟馗、闹钟馗:自晋代以来跳钟馗、闹钟馗,赐福镇宅就是端午节和春节的重要内容。 悬挂钟馗

24、画。最早的钟馗画,据说出自画圣吴道子之手。斗草汉以前不见斗草之戏。(历代社会通俗事物考尚秉和)起源无考,普遍认为与中医药学的产生有关。远古先民艰苦求存,生活单调,暇余以斗虫、斗草、斗兽等为戏自娱,及至传说的“神农尝百草”形成中医药学后,每年端午节群出郊外采药,插艾门上,以解溽暑毒疫,衍成定俗;收获之余,往往举行比赛,以对仗形式互报花名、草名,多者为赢,兼具植物知识、文学知识之妙趣;儿童则以叶柄相勾,捏住相拽,断者为输,再换一叶相斗。白居易观儿戏诗云:“弄尘或斗草,尽日乐嬉嬉。”吃粽子“粽子香,香厨房。艾叶香,香满堂。桃枝插在大门上,出门一望麦儿黄。这儿端阳,那儿端阳,处处都端阳。”这是旧时流行

25、甚广的一首描写过端午节的民谣。总体上说,各地人民过端午节的习俗大同小异,而端午节吃粽子,古往今来,中国各地都一样。如今的粽子更是多种多样,璀璨纷呈。现今各地的粽子,一般都用箬壳包糯米,但内含的花色则根据各地特产和风俗而定,著名的有桂圆粽、肉粽、水晶粽、莲蓉粽、蜜饯粽、板栗粽、辣粽、酸菜粽、火腿粽、咸蛋粽等等。饮雄黄酒端午饮雄黄酒的习俗,从前在长江流域地区极为盛行。古语曾说 “饮了雄黄酒,病魔都远走”。雄黄是一种矿物质,俗称“鸡冠石”,其主要成分是硫化砷,并含有汞,有毒。一般饮用的雄黄酒,只是在白酒或自酿的黄酒里加入微量雄黄而成,无纯饮的。雄黄酒有杀菌驱虫解五毒的功效,中医还用来治皮肤病。在没有

26、碘酒之类消毒剂的古代,用雄黄泡酒,可以祛毒解痒。未到喝酒年龄的小孩子,大人则给他们的额头、耳鼻、手足心等处涂抹上雄黄酒,意在消毒防病,虫豸不叮。吃五黄江浙一带有端午节吃“五黄”的习俗。五黄指黄瓜、黄鳝、黄鱼、咸鸭蛋黄、雄黄酒。此外浙北端午节还吃豆腐。.传统思想()道家思想道家是中国春秋时期战国时期诸子百家中最重要的思想学派之一。 西汉初年,汉文帝、汉景帝以道家思想治国,使人民从秦朝苛政之后得以休养生息。历史称之为文景之治。 虽然道家并未被官方采纳,继续在中国古代思想的发展中扮演重要角色。魏晋玄学,宋明理学都揉合了道家思想发展而成。道家提倡自然无为,提倡与自然和谐相处。随着历史的发展,道家思想以

27、其独有的宇宙、社会和人生领悟,在哲学思想上呈现出永恒的价值与生命力。佛教传入我国后,也受到了道家的影响,禅宗在诸多方面受到了庄子的启发。发展道家思想起始于春秋末期的老子,但秦时期并没有道家这一名称。用“道”一词来概括由老子开创的这个学派由汉初开始的。这时,道家也被称为德家。司马迁的父亲司马谈曾写过名为论六家要旨一文,把秦学派概括为道、儒、墨、名、法、阴阳六家,并阐述了六家要旨和得失汉初道家思想普遍流行,加之司马谈是道家思想信徒弟,所以他给予了道家最高的评价。他指出道家兼有其他五之长,同时避免了它们的短处。用来治国修身,有事半功倍的效果。汉代淮王因谋反而自杀,谋反者使用的理论器是黄老之学,黄老之

28、学的无为而治到了严重挑战,使道家思想逐渐走向落没。汉武帝独尊儒术后,从此不再是中国主流思想。之后道家思想渗透在中国文化的各个方面中,魏晋玄学是最明显的复兴思潮。 先秦各家内,一般都可以区分出众多派别,道家不例外。东汉班固所作的汉书艺志中,共列有道家著作37种,933篇,他们大多作于先秦时期。道家思想的主流派有: 老子、庄子、黄老学派,此外杨朱思潮可能影响了老子和庄子,同时又会于两者中。不同的学派之间思想重也不同,或偏于治国,或偏于治身。司马谈所说道家,主要指黄老学派。生命观点一般认为道家思想的特征之一,是幻想通过各种养生修炼而达到长寿不死,“因而开创了中医养生学” ;或从考察养生学源流的角度说

29、:“寿命的无限延长说,即源自哲学特别是老庄学说 。著名的中国科学史家李约瑟在其中国科学技术史中强调指出:“道家思想乃是中国的科学和技术的根本”,研究道家思想体系“对于了解全部中国科学技术是及其重要的”。但他也同样认为:“道家思想从一开始就迷恋于这样一个观念,即认为达到长生不老是可能的”;“道家迷恋于肌肉坚实、肤色丰美的青春,他们相信可以找到能够用以遏制衰老过程或返老还童的技术。” 可见,李约瑟乃至许多科学史家都自然而然地将追求不死成仙的思想和服食、导引、行气等各种具体养生方法的起源归之于道家和道家思想体系。然而如果我们认真考察一下先秦道家对于“寿命生死”问题的看法,就不难发现上述观点并非道家宗

30、旨。在老子中,虽然没有直接讨论人的寿命生死问题,但从其一切均不得违反自然规律的宗旨观之,是不可能相信长生不死的,即所谓:“飘风不终朝,骤雨不终日”;“天地尚不能久,而况于人乎?” 而成书于其后的庄子,对于生死乃自然规律这一点,则有较明确的说明,如:“终其天年而不中道夭者,是知之盛也”;“死生,命也。” “生之来不能却,其去不能止。” 在庄子借寓言、故事阐发道家思想的表现形式中,虽然提到寿限“上及有虞,下及五伯”的彭祖;在南伯子葵与女偊的对话中有“子之年长矣,而色若孺子,何也” ;肩吾闻于接舆言:“藐姑射之山,有神人居焉,肌肤若冰雪,淖约若处子” 等等,但不能将这些描述作为道家追求长生不死的例证

31、。因为道家引用这些故事传闻,目的在于说明凡事不可刻意追求,即所谓“世之人以为养形足以存生,而养形果不足以存在,则世奚足为哉” 。另外,庄子在以封人与尧之名写成的对话中,更加明确地表达了道家“不知说(悦)生,不知恶死”,方为“真人”的思想:封人曰:“寿、富、多男子,人之所欲也。女独不欲,何邪?”尧曰:“多男子则多惧,富则多事,寿则多辱。是三者,非所以养德也,故辞。”类似的言词还有许多,但均说明了一个事实,即先秦道家作为一种富含哲学内容的思想体系,不仅原本不存在追求长生不老、得道成仙的思想,而且与这种思想还是相互对立的。道家关于养形不足以存生的见解,或“方生方死,方死方生” 等关于生命现象的阐说,

32、并不仅仅在于要人们懂得追求不死成仙的荒谬,而更重要的是借助“死生”这一最能反映自然规律无法抗拒的事实,去说明自然规律和“道法自然”的思想宗旨。道家是主张“保身”的,但这一概念同样不包含追求长寿的含义。庄子曾以舜让天下于子州支伯,而子州支伯却以“予适有幽忧之病,方且治之,未暇治天下也”却之,和子华子以“两臂重于天下”劝昭僖侯莫争邻国之地等事例,说明“此有道者之所以异乎俗者也”,“能尊生者,虽贵富不以养伤身,虽贫贱不以利累形”,不可“见利轻亡其身” 14 的价值观念.若参之以韩非子显学中有关“身”与“寿”的议论,则更能清楚地看到这两个概念的差别:今或谓人曰:使子必智而寿,则世必以为狂。夫智,性也;

33、寿,命也。性命者,非所学于人也。而以人之所不能为说人,此世之所以谓之为狂也。今有人于此,义不入危城,不处军旅,不以天下大利易其胫一毛,世主必从而礼之,以为轻物重生之士也今上尊贵轻物而重生之士,而索民之出死而重殉上事,不可得也。尽管在言及“保身”思想时,必须要考虑到杨朱学派的影响,以及庄子外篇、杂篇的一些内容是否出于后学之手等问题,但有一点是十分清楚的,即无论是道家的“保身”还是杨朱的 “贵身”,原本都是对人生价值观的阐发。至于说杨朱后学与道家后学如何将这种身与天下孰轻孰重的价值观念改造成清心寡欲、长生久视的养生理论,则将在后面讨论。养生思想道家学说是春秋战国时期以老子、庄子为代表的人们所提出的

34、哲学思想。他们的学术思想在中医养生学的形成过程中产生过一定的影响。道家所主张的“道”,是指天地万物的本质及其自然循环的规律。自然界万物处于经常的运动变化之中,道即是其基本法则。道德经中说:“人法地,地法天,天法道,道法自然”,就是关于“道”的具体阐述。所以,人的生命活动符合自然规律,才能够使人长寿。这是道家养生的根本观点。道家思想中,“清静无为”、“返朴归真”、“顺应自然”、“贵柔”等主张,对中医养生保健有很大影响和促进。清静无为清静,在这里主要指的是心神宁静;无为指的是不轻举妄动。具体地说,就是道德经所说的“少私寡欲”。这种清静无为以养神长寿的思想,一直为历代养生家所重视,浸透到养生学中养精

35、神、调情志、气功导引、健身功法等各方面。贵柔、返朴归真老子在实际生活中观察到,新生的东西是柔弱的,但却富有生命力;事物强大了,就会引起衰老。他在道德经中指出:“坚强者,死之徒;柔弱者,生之徒”。如果经常处在柔弱的地位,就可以避免过早地衰老。所以,老子主张无欲、无知、无为,回复到人生最初的单纯状态,即所谓“返朴归真”。形神兼养庄子养生倡导去物欲致虚静以养神,但也不否认有一定的养形作用。庄子刻意说:“吐故纳新,熊经鸟申,为寿而已。此道引之士、养形之人,彭祖寿考者所好也”。由此可见,我国古代的导引术是道家所倡导的,从其产生开始就是用于健身、治病、防病的。道家的自然养生思想对后世影响极大,历代都有众多

36、的崇拜者与继承者。他们一方面身体力行,体验效果,同时还阐述发挥补充老庄养生思想,撰述著作,指导后人。哲学思想道家是中国古代哲学的主要流派之一。以“道”为世界的最后本原,所以称之为道家。道家创立于春秋后期,创始人为老子(生卒年月不详)。由于对“道”的理解不同,到战国中期,道家内部开始发生分化,形成老庄学和黄老学两大不同派别。前者的思想以老子庄子列子为代表,后者的思想以管子中的心术上心术下白心内业四篇, 1973年湖南长沙马王堆出土的经法原称十六经四篇,以及淮南子为代表。道家哲学影响到整个中国古代哲学的发展。在中国历史上,道家哲学有时被一些非官方儒学的重要人物改造与继承,如汉代的杨雄、桓谭、王充等

37、;有时为官方儒学所汲收,如宋明理学;曾经一度成为官方哲学或一时代的统治思潮,如汉初的黄老学和魏晋玄学。此外,道家哲学还深深地影响到中国的道教与佛教两大宗教哲学思想的发展。道教尊老子为太上老君,奉道德经为道教基本经典,奉庄子为南华真经,并且用老庄哲学来论证道教的神仙学,建立了道教的宗教哲学体系。两晋时期的佛教般若学,则更是佛玄结合的产物。“道”之道“道”是中国古代哲学的重要范畴,用以说明世界的本原、本体、规律或原理。在中国哲学史上,“道”这一范畴为道家首先提出。道的原始涵义指道路、坦途,以后逐渐发展为道理,用以表达事物的规律性。这一变化经历了相当长的历史过程。春秋后期,老子最先把道看作是宇宙的本

38、原和普遍规律,成为道家的创始人。以后,在不同的哲学体系中其涵义虽有不同,但基本上成为世界本原、本体、规律或原理的代名词。老子论“道”,首先是世界本原。在老子以前,人们对生成万物的根源只推论到天,至于天还有没有根源,没有触及到。到了老子,才开始推求天的根源,并提出“道”。他认为,天地万物都由道而生。他说:“有物混成,先天地生。寂兮寥兮,独立而不改,周行而不殆,可以为天下母。吾不知其名,字之曰道,强为之名曰大。大曰逝,逝曰远,远曰反。”(二十五章。所引老子,只注章名)关于道生万物的过程,他说:“道生一、一生二,二生三,三生万物。万物负阴而抱阳,冲气以为和。”(四十二章)对于老子的 “道”,历来解说

39、不一。有的认为是宇宙处在原始状态中的混沌末分的统一体,理由是老子说了“有物混成,先天地生。”有的则认为是超时空的精神性的虚无本体,因为老子说:“道之为物,惟恍惟惚。惚兮恍兮,其中有象;恍兮惚兮,其中有物。”(二十一章)又说:“无状之状,无象之象,是谓恍惚。迎之,不见其首;随之,不见其后。”(十四章)事实上,这是老子哲学本身具有的矛盾,也是道家学派在尔后的发展中产生分化的内在原因。归结起来,老子所说的道有三方面的涵义:道是先于天地的混成之物;道是存在于万物之中的普遍法则;道无形无象。老子论“道”是当时思辨哲学的最高成果。他不仅对世界的本原作出了“道”的最高抽象,而且对“道”的运动规律作出了最高概

40、括。他说:“反者道之动”。(四十章)意思是向相反的方向转化是“道”的运动规律。他认为自然界和人类社会是变动不居的;变动不居的原因是天地万物都存在两个互相矛盾的对立面以及对立面的互相转化。他揭示出一系列的矛盾,如:有无,难易,长短,高下,音声,前后,美丑,祸福,刚柔,强弱,损益,兴衰,大小,轻重,智愚,巧拙,生死,胜败,进退,攻守等。他认为,这些矛盾的任何一方面都不能弧立存在,而是互相依存,互为前提。他说:“有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾,音声相和,前后相随。”(二章)老子还深刻地揭示了对立面的互相转化。他说:“正复为奇,善复为妖。”“曲则全,枉则直;洼则盈,敝则新;少则得,多则惑。”(

41、二十二章)认为正常能转化为反常,善良能转化为妖孽,委屈反能保全,屈枉反能伸直,低下反能充满,少取反能多得。中国传统思维中通常所说的“物极必反”,就是对“反者道之动”的通俗表达。老子论“道的另外一个重要思想是“贵柔”。他说: “弱者道之用。”(四十章)认为柔弱因循是“道”的作用。老子虽然讲对立面互相依存、互相转化,但不讲对立面互相斗争。他反复强调:“天下之至柔,驰骋天下之至坚。”(四十三章)“圣人之道,为而不争。”(八十一章)“以其不争,故天下莫能与之争。”(二十二章)也就是说,他揭示对立面的互相转化主要是为了说明静可以转化为动,柔可以转化为刚,弱可以转化为强。因此,老子主张柔弱胜刚强,并提出了

42、以静制动,以弱胜强,以柔克刚,以少胜多等政治、军事方面的战略原则。这些战略原则具有一定的合理性,也具有相当的片面性。“无为”之道无为相对有为而言。老子最先提出“道常无为而无不为”(三十七章)的命题,以说明自然与人为的关系。他认为道作为宇宙本体自然而然地生成天地万物,就其自然而然来说,天道自然无为;就其生成天地万物来说,天道又无不为。无为与无不为,即有为,无为为体,有为为用。也就是说,必须无为才能有为,无为之中产生有为。这就是“道常无为而无不为”的基本含义。老子哲学以无为为本。老子明确提出“道法自然”(二十五章)。意思是,道的法则就是自然而然。道本身自然而然;道听任万物自然而然地发展,生长万物而

43、不据为己有,推动万物而不自恃有功,长育万物而不作其主宰。老子还把天道自然无为推衍为人道自然无为,提出“绝圣弃智”(十九章)“无为而治”(五十七章)的政治主张。他建议统治者顺应自然,效法自然,奉行“我无为而民自化,我好静而民自正,我无事而民自富,我无欲而民自朴”(五十七章)的政策,最终实现“道常无为而无不为”,“为无为,则无不治”。老子的无为思想有其继承西周无神论,否定神学目的论,强调尊重自然规律,遏制统治阶级掠夺本性的一面,也有其过于排斥有为。忽视人的主观能动性的一面。这两面对后世哲学都产生了重要影响。庄子将老子的“无”发展到极至,也将老子的“无为”发展到极至。这个极至就是“至人”与“逍遥”。

44、庄子著逍遥游。所谓“逍遥”,指一种个人精神绝对自由的境界。他认为,真正的逍遥是无待,是任其自然。所谓无待,就是无条件限制,无条件约束。他例举小鸠、大鹏以至列子御风而行,都是各有所待,都是有条件的,所以都不是绝对的逍遥。他说:“有天道,有人道。无为而尊者,天道也;有为而累者,人道也。”认为无为自然,有为徒劳;人只能顺应自然,不可能改变自然。又说:“若夫乘天地之正,而御六气之辩,以游无穷者,彼且恶乎待哉?故曰:至人无己,神人无功,圣人无名。”(应帝王)认为只有凭借天地的正道,驾御阴、阳、风、雨、晦、明六气的变化,以遨游于无穷者,才是无所待、无所累的至人。至人无我、无为、无名,与天道一体,达到了超越

45、生死、物我两忘、天地与我并生、万物与我为一的境界。庄子认为,只有到达这一境界,才是绝对的无待、无累,才是绝对的自由。至人是庄子的理想人格,逍遥游是庄子哲学所追求的理想境界。二者都是对老子无为思想的极端发展。汉初黄老学将道家的“无为而治”由理论推向实践。西汉建朝,社会初定,国家需要安宁,经济需要恢复与发展,人民需要休生养息。黄老学适应社会的需要,提出无为而治,得到汉初统治者的重视。汉文帝、景帝、窦太后等都以黄老学作为治国的指导思想。主要大臣萧何、曹参、陈平等都好黄老之学,施无为之政。淮南王刘安主持编纂的淮南子一书,是汉初黄老学的理论总结。黄老学兼容并包。一方面它继承了道家的无为政治,提出君道无为

46、、臣道有为的思想,认为“贵清静而民自定”,君主治国掌握政治要领即可,不要作过多的干涉;主张“省苛事,薄赋敛,毋夺民时”,让百姓休生养息。一方面又吸取了法家的法治思想、儒家的礼义仁爱思想、墨家的兼爱思想、名家的形名思想等,提出刑德并举,恩威并施,循名责实,赏罚必信,并认为“不争亦无成功”。淮南子还对“无为”作了新的解释,说“所谓无为者,不先物为也;所谓无不为者,因物之所为”,反对离道而妄为,主张循理而举事,因自然之势加以主观努力而有所作为。因此黄老学的无为而治是道、法、儒、墨、名、阴阳诸家思想的融合,是无为与有为的结合,是经世致用之学,在政治上具有了积极进取的精神,在相当程度上克服了老庄的消极无

47、为的思想。汉初“文景之治”的历史佳话固然有多方原因,但统治思想中的无为而治,给饱经战乱的社会与人民带来休生养息的机会,无疑是一个重要因素。但是,随着历史条件的变化,到东汉时,一些方士把黄老学与神仙长生、鬼神祭褥、谶纬符箓等方术杂糅在一起,视黄帝、老子为神仙,形成原始道教。黄老学逐渐变为早期道教的前身。()儒家思想儒家思想也称为儒教或儒学,由孔子创立,最初指的是司仪,后来逐步发展为以尊卑等级的仁为核心的思想体系,是中国影响最大的流派,也是中国古代的主流意识。儒家学派对中国,东亚乃至全世界都产生过深远的影响。儒家学派的创始人孔子第一次打破了旧日统治阶级垄断教育的局面,一变“学在官府”而为“私人讲学

48、”,使传统文化教育播及到整个民族。这样儒家思想就有了坚实的民族心理基础,为全社会所接受并逐步儒化全社会。但是儒家学派固守“道不过三代,法不贰后王”(荀子王制)。儒家思想的内涵丰富复杂,封建皇权逐步发展出基础理论和思想,即讲大一统、讲君臣父子和讲华夷之辨。儒家思想也称为儒教或儒学,由孔子创立,最初指的是司仪,后来逐步发展为以尊卑等级的仁为核心的思想体系,是中国影响最大的流派,也是中国古代的主流意识,对中国,东亚乃至全世界都产生过深远影响。儒家思想的精华某省书法家协会顾问思想地位儒家思想导论主要介绍了:先秦儒家思想、孔子的仁与礼、从前孔子时代的礼乐制度到孔子的仁礼思想、孔子的仁、孔子的礼、孔子的孝

49、道、论语中的孝、孝经论孝、孔子的命观、孔子命观形成的背景、孔子命观的特征与内涵、“修身俟命论”的人生指导意义、孔子的人生问题论、乐孔子的人生态度和人生境界、孔子与弟子论志向、立身行事中的言与默、孟子的性善论与仁政说、孟子的使命、孟子的性善论、孟子的仁政学说、以及荀子的性恶论与礼治说、儒家思想的流变、贯通天人董仲舒的儒学思想、“性即理”周、张、程、朱的理学思想、“心即理”象山、阳明的心学思想、新儒家西学东渐的文化回应、儒文化圈的崛起儒学促进现代经济发展的可能等内容。兴起在汉武帝之前,秦朝、汉朝都是以法家思想为政权的统治思想。秦始皇(260 BC - September 10,210 BC)焚书坑

50、儒后,加之汉字尚处于雏形,不具备准确表达的功能,正统的儒家思想已基本消失。董仲舒提出“春秋大一统”和“罢黜百家,独尊儒术”,强调以儒家思想为国家的哲学根本,杜绝其他思想体系。汉武帝采纳了他的主张。从此儒学成为正统思想,研究四书五经的经学也成为了显学。此时,孔子(551 BC 479 BC) 已死百余年。董仲舒在具体的政策上将道家,阴阳家和儒家中有利于封建帝王统治的部分加以发展,行成了新儒家思想。在汉代的儒家思想普及过程中,很多社会问题得到解决。儒家思想倾向于施用仁政管理国家,政治家们以此为根据,限制土地过分集中,建立完善的道德体系。提出了包括“限民名田,以澹(瞻)不足”,“三纲五常”,等政策。

51、西汉武帝在位时期封建国家十分强盛,这给封建统治稳定创立了前提。为维护大一统的局面,必须建立与之相适应的思想体系。董仲舒吸收了道家、法家等有利于君主统治的成分,对儒学进行了改造,增加了“君权神授”和大一统的思想,这在客观上有利于封建中央集权的加强,也利于社会的稳定,和巩固儒家思想,从此儒家思想逐渐成为封建社会占统治地位的正统思想。纵观两千多年来儒家之所以能独领风骚,一方面是因其思想内核即哲学上的天人观念、伦理上以“仁”为核心的“三纲五常”、政治上的大一统主张,在根本上都有适应了封建专制统治需要的因素。另一方面是因为儒家具有强烈的社会责任感,能够随时代需要的变化而不断改变面目。先秦儒家没有为当时的

52、统治者所接受甚至还遭到了秦始皇毁灭性的打击,这是由先秦儒家初创时自身的理论缺陷导致的。先秦儒学的内容体系充满着浓重的、温柔淳朴的伦理亲情色彩,显得“迂远而阔于事情”。例如,孔子的“仁学”,目的在于通过“正名”恢复“周礼”所代表的时代已一去不复返,所以孔子的思想不会为新兴地主势力所青睐。孟子的“仁政”说,虽已转到新兴地主势力的立场上,但其“仁政”说是建立在“民为贵”、“君为轻”的基础上的,过分突出了小农利益,因而也不会得到统治者的赞赏。历史发展到汉武帝时期,封建国家强盛,儒学随之有了恢复生机的条件。儒家提倡德政、礼治和人治,强调道德感化;法家提倡“一断于法”,实行法治,强调暴力统治;道家提倡顺乎

53、自然,“无为而治”,三者具有很大的互补性。经过秦、西汉初年的治国实践从正反两个方面证明:在动荡年代,军阀割据,难以用儒家路线实行全国大一统,而法家路线却能收到这样的效果;在动荡结束之初,人口凋弊,生产破坏,应该实行道家无为政治,与民休息,以恢复和发展生产;当国家稳定,走上正常运行轨道之后,不能再实行严刑峻法的暴力统治,而以儒家路线为宜。三者之间表现出了互相融合趋势。到了汉武帝时期,董仲舒以儒家路线为基础,以法家路线为辅助,兼采道家的合理思想,奠定了中国封建社会统治思想的基本格局。从此以后,以儒家伦理道德为中心,以法家的严刑峻法为辅助,以道家权术政治为手段的治国模式基本上符合中国古代的国情,成为

54、历代统治阶级奉行不变的治国圭臬。对汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”的认识:西汉前期,封建统治者迫于经济凋弊、民心思治的社会形势,以退为进,奉行黄老之学为统治思想,试图达到无为而治。但随着历史条件的变化,到汉武帝时期开始实行有为政治,统治思想也必然面临新的抉择。汉兴以来,除黄老之学外,儒家思想也一直比较活跃并有所发展,景武之际的董仲舒便是西汉儒学的代表人物。元光元年(前134年),董仲舒以贤良对策。他在天人三策中提出,思想统治,也应遵循“大一统”的“常经通谊”,而“今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统”,因此他建议,“诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。”董仲舒从理论上阐

55、明尊崇儒学的思想统治原则,受到汉武帝赏识。随后武帝采取一系列措施,从而确立了儒学的统治思想地位。建元五年(前136年),武帝设置儒学五经博士,同时罢免其他诸子博士,把儒学以外的百家之学排斥出官学,史称“抑黜百家,表彰六经”。元朔五年(前124年),武帝下诏批董仲舒、公孙弘建议,在长安兴办太学,用儒家经书教育青年子弟,从此儒学成为官办学校的主体内容。武帝改造选官制度,规定博士弟子成绩优异者可任为郎官,吏有通一艺者可选拔担任重要职务,还打破常规起用布衣儒生公孙弘为丞相。这样随着儒学地位的上升,封建政治与儒学密切结合起来,西汉皇帝诏令和廷议中多称引儒家理论,司法过程中以春秋义例决狱。武帝时遵循儒家思

56、想,举行封禅、改正朔、修郊祀、定历数等重大礼制活动,初步形成儒家政治的历史传统。需要理解的是武帝这一政策与秦代有很大不同,官学独尊后其它思想学派并未被禁止,所提倡的儒学本身也广泛吸收了法家、阴阳家等各家学说,统一的思想带有一定的综合倾向,因而获得了成功。儒家兴学,把教育、考试与选官结合起来,是武帝的创造,在客观上促成了重视知识、重视教育的社会风尚,儒家思想逐渐渗透到社会各方面,造成了中国传统文化的基本范式。但从本质上看,这仍是一种封建专制主义文化政策。汉武帝运用皇权干预思想学术,抑制了民族思想的自由发展,禁锢了思想界的探索精神,违悖了思想统一于真理的规律,有明显的消极作用。历代变迁汉朝以后,历

57、朝历代四书五经被无数次修订,孔子原作已面目全非。儒学在魏晋时期演变成玄学。唐代政权基本上以儒家思想为主导,但是也渗透了道教和佛教。宋代时发展为理学,尊周敦颐、程颢、程颐为始祖,朱熹为集大成者。后取得官方地位。现在所说的儒家思想,绝大部分来自宋朝(960 AD-1279 AD)的文献。元明清时期,科举考试都以朱熹的理学内容为考试题目,对思想产生了很大的束缚。直到五四运动才取消了儒学的统治地位。(1)孔子是儒家学派创始人,他提出“仁”,具有古典人道主义的性质:主张“礼”,维护周礼这是孔子政治思想中的保守部分。儒家文化后来发展成为中国古代正统文化。(2)孟子是战国时期儒家的代表,他主张施行仁政,并提

58、出“民贵君轻”思想;主张“政在得民”,反对苛政;主张给农民一定的土地,不侵犯农民劳动时间,宽刑薄税。 (3)西汉的董仲舒以儒学为基础,以阴阳五行为框架,兼采诸子百家,建立起新儒学。其核心是“天人感应”,“君权神授”。他的思想集中于天人三策和春秋繁露。(4)魏晋之际出现的玄学用老庄思想解释儒家的易经,这是为士族辩护的一种消极思想。周易、老子、庄子称之为“三玄”。玄学主张君主无为、门阀专政,主要活动在洛阳。代表人物有何晏、王弼和竹林七贤。(5)唐朝中期的儒学大师韩愈,从维护封建统治出发,用儒家的天命论和封建纲常来反对佛道的观点。(6)理学是以儒家思想为基础,吸收佛教和道教思想形成的新儒学,是宋代主

59、要的哲学思想。朱熹是理学发展的集大成者,朱熹继承了北宋哲学家程颢、程颐的思想,进一步完善和发展了客观唯心主义的理学体系,后人称之为程朱理学。其核心内容为:“理”是宇宙万物的本源,是第一性的;“气”是构成宇宙万物的材料,是第二性的。把“天理”和“人欲”对立起来,认为人欲是一切罪恶的根源,因此他提出“存天理,灭人欲”。这实际上是为封建等级秩序辩护。(7)明中叶的王阳明反对朱熹把心与理视为两种事物的观点,创立与朱熹相对立的主观唯心主义理论心学。理学由客观唯心主义向主观唯心主义演变,说明它已经走到极端。(8)元朝的邓牧:自称“三教外人”,著书大胆否定封建君主专制统治,其非君思想,对明清进步思想家有一定

60、影响。(9)明朝:李贽是明后期“异端”进步思想家,他指责儒家经典并非“万世之至论”,揭露道学的虚伪,反对歧视妇女和压抑商人。他是中国反封建的思想先驱,他的思想在一定意义上反映了资本主义萌芽时代的要求,带有民主性色彩。(10)明末清初:黄宗羲:在明亡后,隐居著述,对封建君主专制制度进行激烈的批判,提倡“法治”反对“人治”,反对重农抑商,他的思想震动了当时的学术界,对晚清民主思潮的兴起也有一定的影响。顾炎武:明末清初思想家,强调“经世致用”的实际学问。主张把学术研究与解决社会问题结合起来,力图扭转明末不切实际的学风。著天下郡国利病书,他提倡“实学”的目的在于批判理学,反对君主专制政治,顾炎武的学风

61、对清代学者影响很大。王夫之是一位杰出的唯物主义思想家,他认为“气”是物质实体,“理”是客观规律;提出“气者,理之依也”和“天下惟器”的唯物主义观点,朱熹的理学和王阳明的心学,给予批判,他还提出“静即含动,动不舍静”,否定理学家主静的形而上学思想。他用发展观点来看待历史,认为历史发展是有规律的,他提出在政治上要“趋时更新”。王夫之的思想闪烁着革新的光芒。国际化对于中华民族宝贵的传统文化,张辛认为中国现有的一切都是以传统为基础的,他特别强调与传统接轨。“只有民族的才是世界的。”张辛介绍,现在很多外国思想家正在反思社会的运行模式和走向,并感觉到了其中的潜在危机。很多思想家反思的结果就是:把目光投向中

62、国,而他们关注的焦点就是中庸思想。“中庸精神随着时间的推移,其价值和重要性必将日益显现出来,目前这一点已经有所表现。”张辛认为,中庸之道是世界上最具有连续性的文化,也是中国众多文化流派中最具有价值的核心精神和观念。“所以,我们要强调与传统接轨,兼容其他文化的优秀精神,而没有必要一味盲目强调与国际接轨。”儒家基本上坚持“亲亲”、“尊尊”的立法原则,维护“礼治”,提倡“德治”,重视“仁治”。儒家思想对封建社会的影响很大,被封建统治者长期奉为正统思想。具体指的是儒家学派的思想,由春秋末期思想家孔子所创立。孔子创立的儒家学说在总结、概括和继承了夏、商、周三代尊亲传统文化的基础上形成的一个完整的思想体系。司马迁在史记孔子世家中说:“孔子乃因史记作春秋,上至隐公,下讫哀公十四年,十二公。据鲁,亲周,故殷,运之三代。”儒家学派的创始人孔子说过:“述而不作,信而好古”(论语述而)是自己的思想本色。道德篇1德者事业之基。菜根潭 译:道德是事业的基础。2积善之家必有余庆,积不善之家必有余殃。周易.坤译:做好事的家庭必给后代留下幸福,贯做恶事的家庭必给后代留下祸殃。3德不孤,必有邻。论语.里仁译:有道德的人是不会孤单的,一定有志同道合的人来和他相伴。4作德,心逸日休;作伪,心劳日拙。尚书.周官 译 :讲道德,心安理得;做坏事,心

- 温馨提示:

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。

2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。

3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。

4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。

5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。

6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。

7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。