(浙江专用)2019高考语文二轮培优第二部分 现代文阅读 专题三 第一节 散文 技法提分点13 全面概括突破要点把握形象作用

(浙江专用)2019高考语文二轮培优第二部分 现代文阅读 专题三 第一节 散文 技法提分点13 全面概括突破要点把握形象作用

《(浙江专用)2019高考语文二轮培优第二部分 现代文阅读 专题三 第一节 散文 技法提分点13 全面概括突破要点把握形象作用》由会员分享,可在线阅读,更多相关《(浙江专用)2019高考语文二轮培优第二部分 现代文阅读 专题三 第一节 散文 技法提分点13 全面概括突破要点把握形象作用(12页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

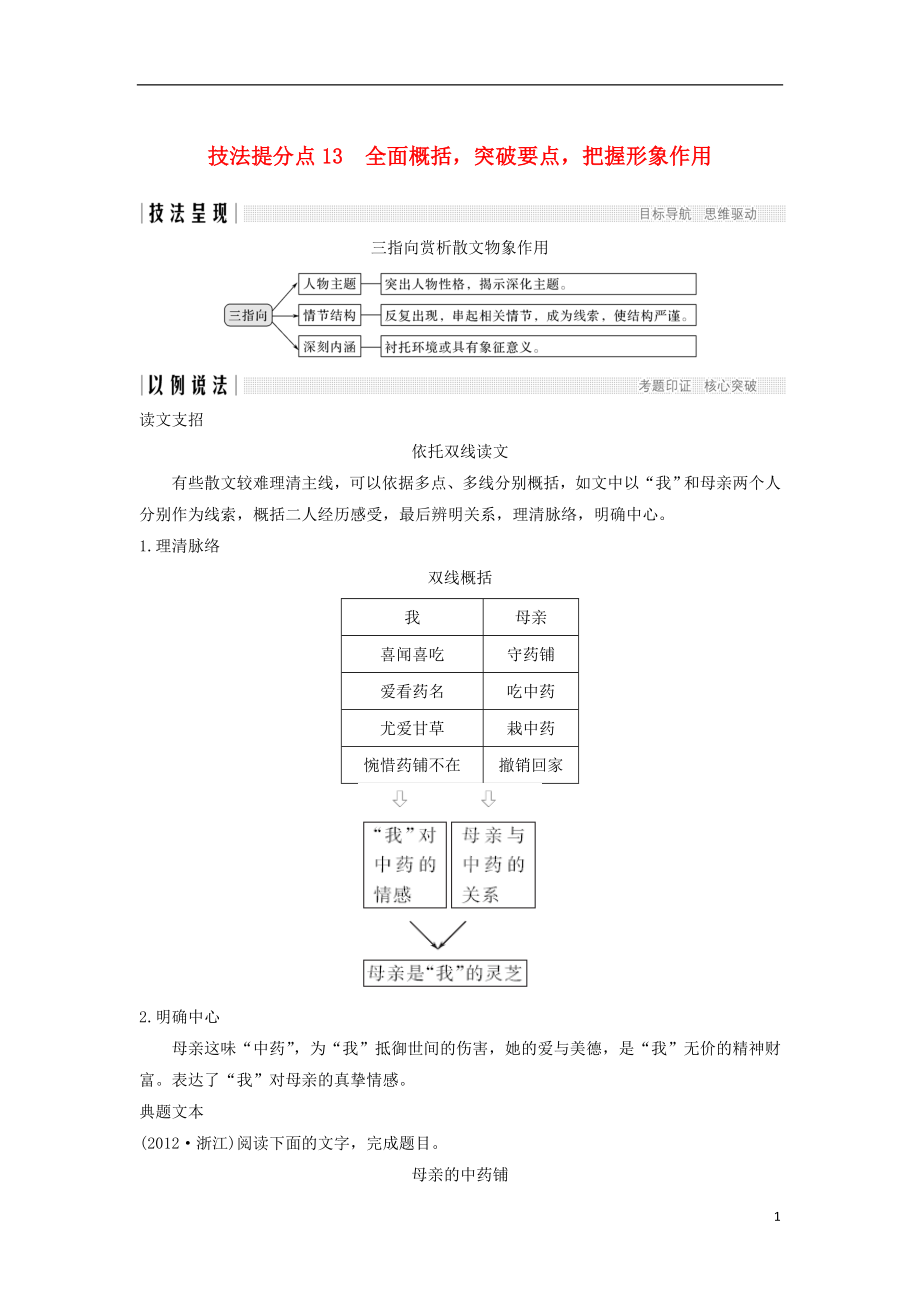

1、技法提分点13全面概括,突破要点,把握形象作用三指向赏析散文物象作用读文支招依托双线读文有些散文较难理清主线,可以依据多点、多线分别概括,如文中以“我”和母亲两个人分别作为线索,概括二人经历感受,最后辨明关系,理清脉络,明确中心。1.理清脉络双线概括我母亲喜闻喜吃守药铺爱看药名吃中药尤爱甘草栽中药惋惜药铺不在撤销回家 2.明确中心母亲这味“中药”,为“我”抵御世间的伤害,她的爱与美德,是“我”无价的精神财富。表达了“我”对母亲的真挚情感。典题文本(2012浙江)阅读下面的文字,完成题目。母亲的中药铺甘典江那时候,我最喜欢去的地方,除了新华书店,就是母亲的中药铺,因为我那些中药的味道,苦甜苦甜的

2、甘草。母亲当过赤脚医生。八十年代初,母亲参加医疗培训后,进入了城关镇合作医疗站。医疗站在我读书的中学附近,临街两间旧木房。一间开处方和打针,另一间是药铺。和母亲一起在守药铺的,还有三个阿姨。一天到晚,她们就做三件事:抓药,打针,织毛衣。除此之外,便是无休无止的聊天。我注意到,她们抓药非常麻利,瞟一眼处方,就可以找到相应的抽屉。仅凭手抓,就基本准确,最后还是放进小秤称一称,添点或减点。然后,把药倒入毛边纸或废报纸,包好扎紧,写几个字交待几句,递给别人。只要一走进药铺,我就被一股浓重的药香包裹得严严实实,有点喘不过气来。我望着那些神秘莫测的抽屉,:什么“半夏、黄精”,什么“益母草、白芨”,都是曼妙

3、的植物。当然,也有的是矿物和其他异类,比如“朱砂、雄黄、海马”,不由得使我产生了相关的联想:这朱砂,肯定就是国画中传统的红色颜料吧?李可染曾用顶级朱砂绘过四张毛主席诗意图万山红遍,已成画史上的经典。至于雄黄,不就是许仙曾意气用事的东西吗?所谓的海马,只是相当于一条小鱼而已。其中,我。首先,是因为它的名字,甘草,望文生义,就是“甘甜之草”。昔时,神农氏遍尝百草,解毒靠的就是这宝贝。再加上,我自己就姓“甘”,与这甘草,是家门,五百劫前,应是同根而生之族。最早,是母亲教我嚼的甘草,一是因为它的药理,二是可以变相地替代水果糖,八十年代,任何甜味都是奢侈品。就这样,我嚼着甘草成长着,自以为嚼出了甘草的本

4、真之味,破解了甘草的一切密码。母亲还爱用党参来炖乌骨鸡和猪肚,补血。她营养不足,严重贫血。人参太贵,吃不起。还有金银花和枸杞,母亲用来泡茶喝。自然,我也跟着全部享受到了。在自家的院子墙角,母亲还栽了几株三七。蔓延的藤叶牵上墙,覆盖成了一面翠绿的毯子,像青绿山水画的设色,极其养眼。可惜,后来拆迁,毁于一旦,使我失去了这一片翠绿。母亲只好把三七块茎挖出,收藏好。她说,三七可以治妇科恶疾,以及跌打损伤。九十年代的某一天,这个合作医疗站被撤销了。回到家,母亲专职做她的家庭主妇。赚钱的任务,彻底由父亲负责。那个中药铺,被别人买去,改作了服装店。从此,街上流行的药店,大多是连锁的西药店。在我的印象中,传统

5、的中药是文化,望闻问切的中医大夫,近似于诗人。相反,我害怕西药,因为这些东西是实验室配制合成出来的,至少没有一个在阳光之下生长的过程,没有温度、湿度,。我实在难以想象,“阿莫西林”比母亲的“金银花”会更让我亲近与依赖。甚至,当我感冒受寒,母亲亲手煎熬的一罐红糖姜开水,也会比昂贵的感冒药更能帮我发汗,助我痊愈,让我心暖。现在,父亲走了,去了天国。母亲一个人守着我们,在空旷的屋顶上栽花种菜。母亲身子瘦弱,时有病痛,我很是担忧,同时,我又安慰自己:生病不正常吗?不正证明了人生活着?何况这世上,还有那么多栩栩如生的药在陪护呢。一根草是药,一撇叶是药,一线阳光,一滴水,也都是,甚至,一个人可以是另一个人

6、的灵芝。母亲多年与草木为伴,沉浸于无边无际的药香之中。于我而言,为我清热解毒,为我抵御这世间的种种伤害。(本文有删改)对点解题1.文中为什么用较多的笔墨写“甘草”?答:解题指导指向人物主题写甘草是为了写“我”。写“我”对它的感情,写“我”曾经“奢侈”而满足的生活。指向情节结构“我”与甘草的关系,“我”姓甘。指向深刻内涵自以为嚼出了甘草的“本真之味”“破解了甘草的一切密码”。答案“我”的姓氏关联着甘草,与甘草有渊源。“我”嚼着甘草长大,对甘草有特殊的感情。甘草具有“甜味”,是处于那个年代的“我”充实、幸福的写照。甘草使“我”悟出了人生的真谛。2.简析第段中的“抓药”细节。答:解析题目考查了人物形

7、象塑造中的动作描写,整个“抓药”的细节只用了几个传神的动作就刻画出她们抓药的娴熟。纯白描,语言质朴。答案用白描手法,通过“瞟”“抓”“称”“添”“减”“包”“扎”等一系列动作,表现了她们娴熟的抓药技艺与细致、耐心的工作态度。用质朴的语言真实地再现人物及相关场景。3.第段中作者写由药名引发的联想,有何用意?答:解析引发的联想都与中国传统文化有关;“我”之所以会产生这种联想,缘于好奇、喜欢;在讲中药的同时,讲述与传统相关的内容,使文章内容更丰富。答案点明药名与传统文化的联系。表现“我”对中药的好奇心与亲近感。丰富文章的内容。4.赏析文中画线的句子。答:解析先看修辞手法,三组“是”构成排比句,“一个

8、人可以是另一个人的灵芝”暗喻;再分析,排比要表明的意思是万物皆可入药,暗喻的本体是将一个人比喻为另一个人的灵丹妙药、无价财富。答案运用排比、比喻手法,增强了艺术感染力。世间万物皆可入药,丰富了“中药”的含义。点明万物皆有其性、各具其用的哲理。用“灵芝”设喻,把人与人之间的关系升华为不可或缺的依存关系。5.作者在文末说“母亲就是我人生一味无价的中药”,联系全文谈谈你对这句话的理解。答:解析抓关键词句“清热解毒,抵御这世间的种种伤害”;抓句子比喻义,中药能治愈人的身体,母亲能治愈“我”心灵;联系全文,理解“我”这句话的感情;抓位置,此句位于文章末尾,呼应标题。答案母亲这味“中药”,为“我”抵御世间

9、的伤害。如同中药的药理,母亲的爱与美德,慰藉“我”的心灵,成为“我”无价的精神财富。形象地表达“我”对母亲的真挚情感。呼应标题,深化题旨。(2018浙江温州模拟)阅读下面的文字,完成14题。留在窑洞安宁在白大路村的窑洞里,遇到祖孙两代人。村民都已搬迁到山下明亮的砖瓦房里了,只有两位老人,因为习惯了杏林掩映下的窑洞,便一直留了下来。尽管窑洞有些旧了,但是他们又粉刷了墙面,并将依山而建、没有院墙的院子,收拾得干干净净。从山下开车上来,大约要十几分钟。汽车在曲折的山间小路上兜兜转转,忽然间就驶入这片开阔平坦的庭院,便很有闯入世外桃源般的“豁然开朗”。尽管庭院遗世独立般地隐匿在杏林之中,但因有二十多只

10、鸡,一只健硕的大狗,一头哼哼唧唧的母猪,飞来飞去的鸟儿,一个十七八岁的少年,和一对六十多岁的老夫妇,便显得生机勃勃了。每年寒暑假,少年都会来山里陪爷爷奶奶度过。见我们来,少年有些羞涩,打了招呼,便转身不知去向。十几分钟后,他拎了一大袋黄杏进屋。那杏都是纯天然的,没有打药,所以许多掰开来,会看到小小的虫子,我小心地将虫子剔掉,咬一口,酸甜可口,美味极了。而更多的杏,因为来不及采摘,或者被鸟啄食,被虫啃噬,纷纷坠落在地,他们便捡了,堆在粗陶大瓮里任其腐烂后,再将杏仁挑拣出来,积攒多了,拿去山下卖掉。在我们跟老人聊天的时候,男孩更多的是蹲在墙根下,看着对面绿意葱茏的大山发呆。我猜想那时的他,什么也不

11、想,关于高考,关于镇上边打工边陪读的父亲,关于做村官的母亲,关于手机里喧哗的微信,或者网上年轻人追逐的明星八卦,他统统都不关心。天空蓝得像无边无际的海洋,云朵是大片大片的,他就像某一片自由舒展的云,在难得的暑假,飘回到这片世外桃源中,安静幸福地发一会儿呆。至于我们这些路人,当然更与他无关。所以我们聊些什么,都不在他的关注视线。甚至我问他成绩如何,明年是否有信心考入大学,他也只是羞涩地笑笑,回复我一句“还行”,就不再多言。其实我也很想像他一样,蹲在阳光盛烈的墙根下,看看面前千百年来都亘古不变的山林,而后慵懒地融进这纯粹深邃的蓝色绿色白色和金色之中。男孩的爷爷是村里的小学老师,在这山村里教了一辈子

12、书,老了,依然哪儿也不想去,还是守着这一片日渐茂密起来的大山,日复一日地安静过着。日常生活在这里,犹如深蓝天空下的云朵,有亘古不变的白,和永恒不逝的美。一切似乎都是千篇一律的,人生中的起伏,犹如一滴水,落入广袤的大地,什么也没有留下,便消失不见。可恰恰是这样单调的咏叹调一样的重复,才保持着人生中可贵的静寂。外界再怎样喧哗骚动,甚至男孩的父亲在镇上挣了多少钱,有着怎样与他们不同的热闹生活,都与他们这一代老去的人无关。他们只想守着这一片树木繁茂的大山,守着这几十年住过的旧窑洞,就像一枚秋天的山杏,即使是腐烂坠落,也要投入大地的怀抱。遥想冬天大雪封路的窑洞生活,他们肯定会在秋末就早早地准备好越冬的充

13、足的柴火和各种食物,然后在天寒地冻的日子里靠炕火取暖,足不出户地度过漫长的“蛰居”生活,自然也很少会有人来打扰他们。在万籁俱寂的夜晚,他们有的是天地间唯我三人的豪迈感还是万物萧瑟的凄凉感?他们感到的是孤独还是富足?像这样的人家,在鄂尔多斯高原上准格尔旗大大小小的村庄里,似乎正在慢慢地变少,但又体现出不一般的顽强,他们就像一棵棵质朴、蓬勃的杏树,生生不息地停驻在这片因煤炭闻名的大地上。他们在蜂拥进城市的人群中,选择像父辈们一样,后退,留守在村庄,日出而作,日落而息,于远离城市喧哗的田园中,安静地守候。听着车外不时传来的汽车急促的不耐烦的喇叭声,在车灯到处闪烁的疲惫、烦躁且拥堵不堪的入城路上,我又

14、想,那样的窑洞,如果老人们不在,大概是留不住那位少年的吧。那它能留得住未来老去的少年的父亲、老去的少年吗?那它还能留得住美味极了的有小虫子的杏果吗?(选自散文2017年第2期留在村庄里的人们,有改动)1.概括窑洞的生活环境特点。答:解析从文章第段“习惯了杏林掩映下的窑洞”“显得生机勃勃了”“世外桃源般的豁然开朗”“依山而建、没有院墙的院子,收拾得干干净净”等语句,概括出“安静”“有生机”“与自然相融”等特点。答案杏林掩映,破旧但干净,庭院开阔平坦。安静,遗世独立,如世外桃源一般。富有生机。与自然融为一体。2.第段画线部分,作者没有让少年“自述”,而是从“我”的视角“猜想”少年相关情况、心理状态

15、,这样写有什么好处?答:解析文章主要写“我”的所见所闻所感,此处用“我”保持叙述角度一致;“我猜想”宕开一笔,增加容量,且直接表达自己的看法;结合下文中“至于我们这些路人,当然更与他无关”及作者最后的感慨可见,此处也暗示城市乡村两种生活有隔膜。答案用“我”的视角,使全文叙述角度保持一致,行文显得更为自然、流畅;“猜想”的视角比“自述”更为自由、宽广,可涉及更多内容,增加文章容量;“我猜想”便于表达作者对乡村生活的情感、态度;用“我猜想”而不用少年“自述”,传递出“过路人”与“留守者”两类人之间、“城市”与“山村”两种生活之间的天然“隔膜”,暗示文章主题。3.简析“杏”在文中的作用。答:解析指向

16、人物主题,表现的是留守村庄中的人们的生活状态。指向情节结构,不时出现,串起全文线索。指向深刻内涵,先概括物象本身特点,“杏”展示出的是乡野气息;再指深层内涵,具有象征意义,依次概括杏的特点,据此对应分析人的特点,点明象征意义。答案抓住山村典型事物,突出乡野气息,为文章增添一份田园趣味。文章先后用“杏林”“黄杏果”“腐烂的杏果”“美味极了的杏果”“杏树”等隐隐串起全文内容,起到结构文章的线索作用。具有象征意味(或暗示文章主旨),说明留守村庄中的人们,与大地的关系亲密,默默无声地生活,就像山杏一样,即使腐烂坠落,“也要投入大地的怀抱”“什么也没有留下,便消失不见”。4.赏析最后一段。答:解析“听着

17、车外不时传来的汽车急促的不耐烦的喇叭声,在车灯到处闪烁的疲惫、烦躁且拥堵不堪的入城路上”,这与上文窑洞中的宁静、安详形成鲜明的对比;“我又想,那样的窑洞,如果老人们不在,大概是留不住那位少年的吧”,由现在想到将来,运用联想的手法,让文章的内容有了纵向的延展;“那它能留得住未来老去的少年的父亲、老去的少年吗?那它还能留得住美味极了的有小虫子的杏果吗?”两个疑问句引发读者的思考,同时与上文形成呼应。答案运用对比手法,用入城路上的疲惫烦躁的感受,突出窑洞生活的宁静、安详,展现现代人在城市生活与乡村生活间的“割裂感”。运用联想,把读者的思绪引向未来,使文章内容更有纵深感,内涵更为丰富。用老人、少年、杏

18、果等呼应前文,使文章结构紧致,浑然一体。运用疑问句,引发读者对山村未来走向的思考,表达作者对乡村生活可能衰微、消逝的不舍、怅惘情感。一、(2018浙江台州调考)阅读下面的文字,完成14题。草炉饼张爱玲前两年看到一篇大陆小说八千岁,里面写一个节俭的富翁,老是吃一种无油烧饼,叫作草炉饼。我这才恍然大悟,四五十年前的一个闷葫芦终于打破了。二次大战上海沦陷后天天有小贩叫卖:“马草炉饼!”吴语“买”“卖”同音“马”,“炒”音“草”,所以先当是“炒炉饼”,再也没想到有专烧茅草的炉。卖饼的歌喉嘹亮,“马”字拖得极长,下一个字拔高,末了“炉饼”二字清脆迸跳,然后突然噎住。是一个年轻健壮的声音,与卖臭豆腐干的苍

19、老沙哑的喉咙遥遥相对,都是好嗓子。卖馄饨的就一声不出,只敲梆子。馄饨是宵夜,晚上才有,臭豆腐干也要黄昏才出现,白天就是他一个人的天下。也许因为他的主顾不是沿街住户,而是路过的人力车三轮车夫,拉塌车的,骑脚踏车送货的,以及各种小贩,白天最多。可以拿在手里走着吃最便当的便当。战时汽车稀少,车声市声比较安静。在高楼上遥遥听到这漫长的呼声,我和姑姑都说过不止一次:“这炒炉饼不知道是什么样子。”“现在好些人都吃。”有一次我姑姑幽幽地说,若有所思。我也只“哦”了一声。印象中似乎不像大饼油条是平民化食品,这是贫民化了。我姑姑大概也是这样想。有一天我们房客的女佣买了一块,一角蛋糕似的搁在厨房桌上的花漆桌布上。

20、一尺阔的大圆烙饼上切下来的,不过不是薄饼,有一寸多高,上面也许略撒了点芝麻。显然不是炒年糕一样在锅里炒的,不会是“炒炉饼”。再也想不出是个什么字,除非是“燥”?其实“燥炉”根本不通,火炉还有不干燥的?八千岁里的草炉饼是贴在炉子上烤的。这么厚的大饼绝对无法“贴烧饼”。八千岁的背景似是共产党来之前的苏北一带。那里的草炉饼大概是原来的形式,较小而薄。江南的草炉饼疑是近代的新发展,因为太像中国本来没有的大蛋糕。战后就绝迹了。似乎战时的苦日子一过去,就没人吃了。我在街上碰见过一次,擦身而过,小贩臂上挽着的篮子里盖着布,掀开一角露出烙痕斑斑点点的大饼,饼面微黄,也许一叠有两三只。白布洗成了匀净的深灰色,看

21、着有点恶心。匆匆一瞥,我只顾忙着看那久闻大名如雷贯耳的食品,没注意拎篮子的人,仿佛是个苍黑瘦瘠中年以上的男子。我也没想到与那年轻的歌声太不相称,还是太瘦了显老。上海五方杂处,土生土长的上海人反而少见。叫卖吃食的倒都是纯粹的本地口音。有些土著出人意表地肤色全国最黑,至少在汉族内。而且黑中泛灰,与一般的紫膛色不同,倒比较像南太平洋关岛等小岛(Micronesian)与澳洲原住民的炭灰皮色。我从前进的中学,舍监是青浦人青浦的名称与黄浦对立,想来都在黄浦江边生得黑里俏,女生背后给她取的绰号就叫阿灰。她这同乡大概长年户外工作,又更晒黑了。沿街都是半旧水泥弄堂房子的背面,窗户为了防贼,位置特高,窗外装凸出

22、的细瘦黑铁栅。街边的洋梧桐,淡褐色疤斑的笔直的白圆筒树身映在人行道的细麻点水泥大方里全是住宅区,紧接着通衢大道,也没有棚户。其实地段好,而由他一个人独占,想必也要走门路,警察方面塞点钱。不像是个乡下人为了现在乡下有日本兵与和平军,无法存活才上城来,一天卖一篮子饼,聊胜于无的营生。这些我都是此刻写到这里才想起来的,当时只觉得有点骇然。也只那么一刹那,此后听见“马草炉饼”的呼声,还是单纯得甜润悦耳,完全忘了那黑瘦得异样的人。至少就我而言,这是那时代的“上海之音”,周璇、姚莉的流行歌只是邻家无线电的噪音,背景音乐,不是主题歌。我姑姑有一天终于买了一块,下班回来往厨房桌上一撩,有点不耐烦地半恼半笑地咕

23、噜了一声:“哪,炒炉饼。”报纸托着一角大饼,我笑着撕下一小块吃了,干敷敷地吃不出什么来。也不知道我姑姑吃了没有,还是给了房客的女佣了。1.文章首段中的“闷葫芦”具体指什么?答:解析“闷葫芦”“打破”是比喻说法,意思是疑问得以解开。结合后文可知,作者老是被“炒”字困扰着。答案“草炉饼”的第一个字是个什么字。2.赏析文中两处画线句。(1)“现在好些人都吃。”有一次我姑姑幽幽地说,若有所思。答:(2)至少就我而言,这是那时代的“上海之音”,周璇、姚莉的流行歌只是邻家无线电的噪音,背景音乐,不是主题歌。答:解析(1)“幽幽”指声音微弱,结合上文的“战时”和下文的“这是贫民化了”来理解。(2)“噪音”“

24、背景音乐”是相对于叫卖声来说的,结合“战时”背景来答。答案(1)通过语言、神态描写,反映了战时的上海,生活变得艰难(“贫民化”),许多人只能吃便宜的草炉饼来度日的状况,也表现了姑姑对时局的无奈感慨。(2)借对叫卖声和无线电里的流行歌曲两种声音的议论,委婉道出:战争年代的上海,多数人都在为生计苦苦挣扎,灯红酒绿只是一小撮人的生活(或“繁华只是表象”)。3.文章第二段详细描摹了各种小贩的叫卖声,你如何理解作者的写作意图?答:解析从结构上,联系上文;从内容上,展现贫民生活;表现手法上,写草炉烧饼的部分与后文形成对比。答案(1)解释“闷葫芦”的起因。(2)展现战时上海的俗世生活场景,特别是贫民的生活。

25、(3)和后文形成对比。卖草炉饼的小贩“年轻健壮”的声音和后文“苍黑瘦瘠中年以上”形成对比,表现了下层人民生活的辛苦和艰难。4.结合全文,谈谈“草炉饼”在文中的作用。答:解析指向情节结构,线索;指向人物主题,反映战时民生;指向深刻内涵,指概括作者在文中流露出的感情。答案(1)草炉饼是文章的线索,串联起战时上海的俗世生活场景、小说八千岁、卖草炉饼的小贩、姑姑等诸多人、事,使文章散而不乱。(2)草炉饼是战时上海的缩影,反映了当时民生凋敝、生活艰难的现实。(3)作者对草炉饼的好奇寄托着她对俗世生活的热爱,对“黑瘦得异样”的卖草炉饼小贩的描写和联想,则流露出其怜悯的情怀。(如答“叫卖草炉饼的声音形成散文

26、的背景旋律,增强感染力”也可)二、阅读下面的文字,完成58题。中药飘香杨忠闻着煎药时四溢而出香气弥漫的中药,心又回到儿时多病的日子,回到比汤药更浓烈的亲情氛围之中。在我蹒跚学步的那段日子,母亲带我到乡下外公家小住。母亲为外公煎药,冒出香气,当我最近距离地闻到从一只被炉火熏黑的砂锅里散发的草药味时,心里存有一种神秘和敬畏。那药是母亲冒着冬雪走了几十里山路,叩开一家早已打烊了的药铺抓来的。外公病歪歪地喝着母亲连夜煎熬冒着热气的汤药,竟然神奇般地好了。也许是母亲的孝心和精神感动了上苍,才有如此神力。从此,我们全家尤其是母亲对中药敬若神灵。外公风烛残年与药锅为伴直到去世,享年89岁。我是家中宝贝,病灾

27、不断:小时候出麻疹、痄腮,稍大患肾炎、肝炎,还曾被滚沸的汤药烫伤。因此,外公用过的那个有年头的黑乎乎、脏兮兮的药砂锅,又被母亲找了回来,母亲用清水一洗并念道:“外公保佑小孙孙,那药砂锅熬出来的中药有神力呢。”我的命几乎是泡在“苦水”中熬过来的,能喝水的时候就开始与汤药结缘,那是又令人惧怕又让人感觉亲切的苦味。“良药苦口”是我第一次听到的双关语。虽不懂其意,但我知道对我一定有好处。记得我成人之前母亲一直为我煎药。煎药很有讲究。她说:“煎药如同进庙上香,要心诚,不能乱说话,身子也要干净,否则,这药效就不好。药渣更不能随意乱倒,要倒在人气旺的岔路口,让众人把病带走,吃药的人病才能好。”所以母亲煎药时

28、,总是把手洗得干干净净,有时还要换一身干净的衣裳,嘴里念念有词地说着什么,倒药渣时更要走好远的路。母亲煎药时的背影和炉火映红的脸庞很好看,至今仍烙在我心里煎药的流程是中国人独有的,从开始懂得中药能治病到今天,一样的方法,一样的氛围,一样的心情。洗锅,浸药,生炉。下锅有先后之别,火候有文武之分。解表药用“武火”,滋补药用“文火”;矿石、甲壳、兽角类药“先煎”,药引或粉末状药“后下”。久病成医,耳濡目染,我已熟知其道。多年之后,我读到清代怪杰石成金传家宝中“煎药”一节,有这样的句子:“煎药时要老诚人细心看守,不可炭多火急而沸出,亦不可过煎而药枯,火候得宜则药之气味不损,自得速效矣。”所以母亲煎药时

29、总是不假他人,其认真劲儿就不难理解了。而现在父亲、母亲都已不在人世了,中药的香气也渐渐散去。想起小时候生病的日子,想起母亲为我煎药时的情景,不免黯然神伤。母亲病重时,我一直守着她,就像当年我生病时她守着我一样。母亲守旧固执,不愿看西医,执意要吃中药,我为她请了最好的中医。而那只用了很长时间的药砂锅,经过几次搬家早已不见踪影。母亲很迷信,她说:“外公用了它,病治好了,活得长寿;你用了它,许多病也治好了,如今养得白胖壮实。看来我不行了。”母亲的话很灵验,正如她说的那样,她不久离我们而去。我时常在想,五味俱全的汤药犹如漫漫人生,也包含生活的滋味。在纷纷扰扰的生活中,举起酒杯,醉的是红尘;端着茶杯,泡

30、着的是日月。一个人一生之中总会有这样或那样的病痛,偶尔喝点汤药,益于病体,也是一种提醒与思考。汤药入口,一股暖流在肚肠里奇妙地跳荡,使人感受到一种因苦味而带来的淡淡感伤,使人想起吃苦对生命的意义。这是对人更深的益处,亦如世事从兴而衰,正像人体从健而弱。一碗由砂锅倾出的热的苦水,从口腔到胃肠的距离之中,让人从兴奋到镇定,使人想起生命本身。我认为,中药的本质也许是诠释生命意义的哲学过程。中药飘香的日子,其实就是一段人生最美好的回忆(有删改)5.第段中说“亲情”比汤药更“浓烈”,文中用了哪几件事来表现这种“浓烈”?答:解析第段讲母亲为外公煎药,第段讲母亲为“我”熬药,第段讲“我”为母亲治病。答案(1

31、)母亲不畏艰难为外公抓药、煎药。(2)母亲虔诚地为“我”熬药与非常讲究地倒药渣。(3)“我”为母亲尽心尽力地治病。6.第段末尾说“至今仍烙在我心里”,简述“烙”在“我”心里的具体内容。答:解析由表及里来概括,“烙在我心里”的,表面说的是母亲的“背影”和“脸庞”;结合整段内容,还有母亲的讲究和虔诚。深层含意是母亲对“我”的爱,是“比汤药更浓烈的亲情”。答案母亲煎药时的美丽背影,母亲对煎药、倒药渣的讲究,母亲对中药的敬畏之心,母亲对“我”深深的爱,都深深地留在“我”的记忆中。7.请分析煎药的砂锅在文中的作用。答:解析指向情节结构,线索,贯穿始终;指向人物主题,母亲为外公和“我”煎药,她重病时“我”

32、的照顾,突出表现亲情的浓厚;指向深刻内涵,第段母亲煎药时的神秘,第段“中药的本质也许是诠释生命意义的哲学过程”,表现出对民俗和中药文化的敬畏。答案(1)是全文的线索,文中所写几件事都与砂锅有关,最后两段的议论和抒情也是由用砂锅煎药而引发的;(2)砂锅见证并承载着一家人浓浓的亲情;(3)写砂锅煎药的神秘,表现了对民俗和中医药文化的敬畏感,增加了文章的文化内涵。8.作者在第段中讲了哪些生命和生活的道理?请简要谈谈你的看法。答:解析结合关键句“偶尔喝点汤药,益于病体,也是一种提醒与思考”“使人想起吃苦对生命的意义”“让人从兴奋到镇定,使人想起生命本身”来回答。答案(1)生病吃药是生活的常态,药虽苦但可以医病;(2)人生的苦难历程也是一笔财富;(3)正确看待生老病死,要懂得热爱生命,热爱生活。12

- 温馨提示:

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。

2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。

3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。

4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。

5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。

6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。

7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。