储氢材料综述

储氢材料综述

《储氢材料综述》由会员分享,可在线阅读,更多相关《储氢材料综述(11页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、储氢材料研究现状与发展趋势xxx摘要:氢能作为一种新型的能量密度高的绿色能源,正引起世界各国的重视。储存技术是氢能利用的关键。储氢材料是当今研究的重点课题之一,也是氢的储存和输送过程中的重要载体。本文综述了目前已采用或正在研究的储氢材料,如金属储氢(镁基储氢、Fe-Ti基储氢、金属配位氢化物、钒基固溶体型储氢)、碳基储氢、有机液体储氢等材料,比较了各种储氢材料的优缺点,并指出其发展趋势。关键字:储氢材料,储氢性能,金属储氢,碳基储氢,有机液体储氢。1.引言氢原料来源广泛、无污染且能量转换效率高,是解决未来清洁能源需求问题的首选新能源之一。氢是宇宙中含量最丰富的元素之一。氢气燃烧后只产生水和热,

2、是一种理想的清洁能源。氢能利用技术,如氢燃料电池和氢内燃机,可以提供稳定、高效、无污染的动力,在电动汽车等领域有着广泛的应用前景。由于氢能技术在解决人类面临的能源与环境两大方面的重大作用,国内外对氢能技术都有大量资金投入,以加快氢能技术的研发和应用。氢能作为一种储量丰富、来源广泛、能量密度高的绿色能源及能源载体,正引起人们的广泛关注。氢能的开发和利用受到美、日、德、中、加等国家的高度重视,以期在21世纪中叶进入氢能经济(hydrogeneconomy)时代。氢能的利用需要解决三个问题:氢的制取、储运和应用,而氢能的储运则是氢能利用的瓶颈。氢在正常情况下以气态形式存在、密度最小、且易燃、易爆、易

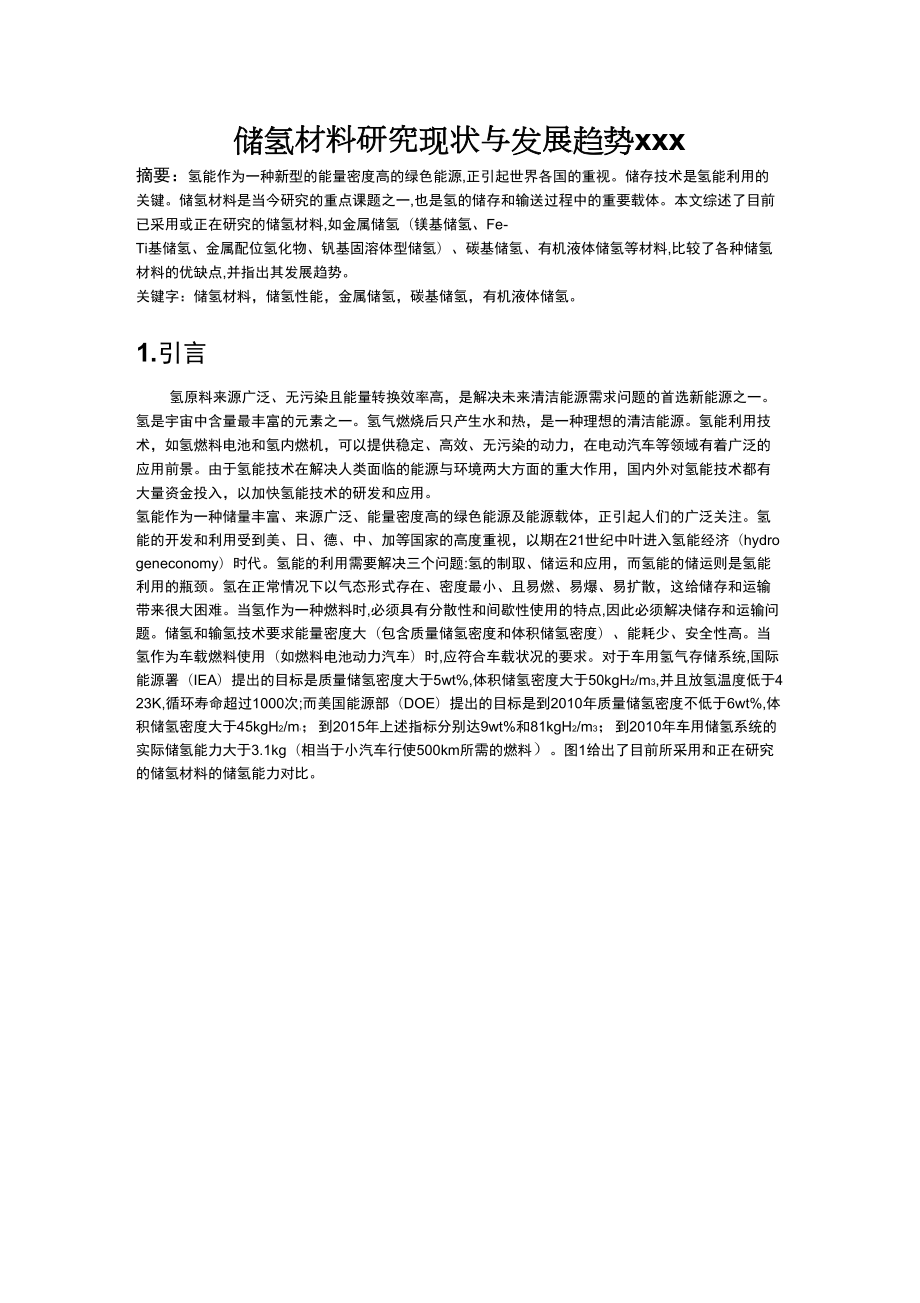

3、扩散,这给储存和运输带来很大困难。当氢作为一种燃料时,必须具有分散性和间歇性使用的特点,因此必须解决储存和运输问题。储氢和输氢技术要求能量密度大(包含质量储氢密度和体积储氢密度)、能耗少、安全性高。当氢作为车载燃料使用(如燃料电池动力汽车)时,应符合车载状况的要求。对于车用氢气存储系统,国际能源署(IEA)提出的目标是质量储氢密度大于5wt%,体积储氢密度大于50kgH2/m3,并且放氢温度低于423K,循环寿命超过1000次;而美国能源部(DOE)提出的目标是到2010年质量储氢密度不低于6wt%,体积储氢密度大于45kgH2/m3;到2015年上述指标分别达9wt%和81kgH2/m3;到

4、2010年车用储氢系统的实际储氢能力大于3.1kg(相当于小汽车行使500km所需的燃料)。图1给出了目前所采用和正在研究的储氢材料的储氢能力对比。0density:5gcm1&ctn-JUr7tcm-5luldl3常prvitriEcdHBiiRc.-cLaNiHr.-300K.H门卿i/e520KiKTlAIH.WKi):N.1-,1i17UI:H“宀-UJP二IlETJLm-二272KMIIUoHH+31応ULchfiiii-itfiL-d芳雾3jtiijrfwsride*bp112Km15202Sgr;imetri?Fl:ilcriiiYmasy图1储氢材料储氢能力对比储氢材料的研究始

5、于上世纪60年代末,由美国Brookhaven国家实验室和荷兰Philips公司分别报道发现Mg2Ni和LaNi5可吸收大量的氢,并伴随产生很大的热效应,这种特性使之有可能应用于储氢、热泵、氢分离等技术领域,引起了学术界和工业界的广泛兴趣,并很快在上述领域得到成功应用。尤其是上世纪80年代,储氢合金在镍-金属氢化物(Ni-MH)可充电池技术上的成功应用,在全球范围掀起了储氢材料的研究热潮。我国政府也及时对这一领域给予大力支持,通过20余年的共同努力,我国的储氢电极材料及其相关产业得到快速发展。2007年我国储氢电极材料年产量近万吨,位居世界前列。储氢材料主要可分为物理吸附类材料、金属合金氢化物

6、材料、复合化学氢化合物材料、液态有机储氢材料等。通过综述主要储氢材料的研究进展,归纳了上述各类材料的优缺点,并评价了其存在的主要问题。最后评价了未来最可能用于氢能规模利用的储氢方式,以期为储氢材料的未来发展重点的走向提供参考。2. 金属储氢材料基于氢化物的固态储氢技术由于其独有的安全性和高能量密度,被认为是最有希望的一种储氢方式。20世纪60年代末美国Brookhaven国家实验室和荷兰Philips公司分别发现Mg2Ni和LaNi5具有良好的储氢特性,引起了人们的广泛关注并迅速应用到氢储存、净化、分离、压缩、热泵和金属氢化物镍(Ni/MH)二次电池。特别是进入20世纪90年代,随着氢燃料电池

7、汽车的发展,为实现燃氢汽车与燃油汽车相近的性能指标,对高容量储氢材料的需求与日俱增。传统的间隙式金属氢化物的储氢量一般小于3wt%,不能满足车载氢源系统的要求。为达到可逆储氢量5.0wt%5.5wt%的目标,人们将研究重点主要集中在了由轻元素组成的氢化物材料上。尤其是1997年,德国马普研究所的Bogdanovic和Schwichardi发现添加Ti基催化剂的NaAIH4可以在100200C范围内实现可逆地吸放氢。储氢量可达5.6wt%,激起了国际上对轻金属配位氢化物的研究热潮。目前,开发中的高容量储氢材料主要包括:金属铝氢化物、金属硼氢化物、金属氮氢化物和氨基硼烷化合物等,这些材料的储氢量在

8、5.8wt%19.6wt%之间(图2),是最有希望满足美国DOE对轻型汽车用车载储氢系统最新要求的储氢介质。2.1.镁基储氢材料在合金储氢材料中,镁基储氢合金是最有潜力的金属氢化物储氢材料,已引起包括中国在内的世界各国的关注,纷纷投入大量人力、物力和资金研发镁基储氢合金材料。20世纪90年代以后,随着机械合金化手段的提高,对镁基储氢材料的研究取得了长足的发展。特别是近几年,对大量镁基储氢复合材料的研究非常活跃。根据复合材料的性质可把镁基储氢复合材料分为两类:化合物-镁基储氢材料的复合与单质-镁基储氢材料的复合。于振兴等在镁-镍粉中添加过渡金属氧化物和过渡金属氯化物所获得的复合材料,是一种非常典

9、型的具有较好储氢性能的储氢复合材料。目前,在镁基储氢材料中添加单质元素较多的是Fe、V、Pd等,Zaluska等是研究单质合金元素的代表,研究的Mg2Pd复合材料有良好的充放氢动力学性能。Zaluska等用球磨法制成的Mg-Pd复合材料,其颗粒直径为50nm左右,100C时就可以发生明显吸氢行为,最大吸氢量为6.3wt%,放氢温度在280C左右。Liang等制备出MgH2-V,在200C、1.0MPa氢压下,100s内吸氢量达5.5wt%。在0.015MPa压力下,放氢温度为300EoMg-Mg2Ni合金是由MgH2和Mg2NiH4在保护气体下球磨制得,在280C、6min内放氢5.5wt%,

10、240C、10min内放氢4.8wt%,220C、50min内放氢5.1wt%,其吸/放氢性能远优于Mg-20wt%Ni合金。常见的化合物-镁基储氢复合材料有:Mg-LaNi5、Mg-TiFe、Mg-Mg2NioLiang等报道,球磨法制备的Mg-30wt%LaNi5和MgH2-30wt%LaNi5纳米晶复合材料在300C时吸/放氢量5wt%,放氢动力学性能明显改善。Wan等利用球磨法制备的纳米晶复合材料,在623K,2.0MPa氢压下,吸氢量达3.4wt%,且吸/放氢速度非常快。Zaluska等人采用球磨法制备的Mg与MgzNi复合材料,表现出优异的吸/放氢性能,在220C,6min内放氢量

11、达5.1wt%。Mandal等合成了Mg-Xwt%FeTi(Mn),当X=40时,此材料在1MPa下活化后,室温下吸氢量达3.5wt%,几乎是FeTi(Mn)的2倍。Iwakura等利用球磨法制备了Mg2N-i70wt%Ni,此复合材料在30C,7MPa下,吸氢量为4.0wt%,且30C时,放电容量达1082mAh/g。总之,该类储氢材料经机械球磨复合后表现出优异的充放氢性能。综上所述,镁基储氢材料以吸氢量大,资源丰富,价格低廉,质量轻和无污染而被认为是最有发展前途的固态储氢材料,引起了研究者广泛关注,但镁基储氢材料存在工作温度高,吸/放氢动力学性能差等缺点,阻碍其应用。如何改善镁基储氢材料的

12、缺点,探索Mg系新结构储氢合金(研磨法),以及储氢吸附/释放机理的研究,是尚待解决的主要问题。2.2.Fe-Ti系1969年,美国Brookhaven国立实验室首次合成具有CsCl结构的FeTi合金,其储氢量为1.8%。FeTi合金储氢能力好,甚至还略高于LaNi51,其作为储氢材料的优越性在于:FeTi合金活化后,能可逆地吸放大量的氢,且氢化物的分解压强仅为几个大气压,很接近工业应用;Fe,Ti元素在自然界中含量丰富,价格便宜,适合在工业中大规模应用。因此,FeTi合金一度被认为是一种很有应用前景的储氢材料,而深受人们关注。但是由于材料中有TiO2层形成,使得该材料极难活化,限制了其应用。2

13、0世纪70年代以来,人们就FeTi合金的活化机理以及如何改善其活化性能进行了大量的研究。改善FeTi合金活化性能最有效的途径是合金化和纳米化。研究结果表明,用Mn,Cr,Zr,Ni等过渡族元素取代FeTi合金中的部分Fe就可以明显改善合金的活化性能,使合金在室温下经一段孕育期就能吸放氢。但同时要损失合金一部分其他储氢性能,如储氢量减小,吸放氢平台斜率增大等。在不同的气氛下,采用机械合金化工艺掺杂催化元素Pd,可极大改善材料的活化性能和吸放氢性能。在纯Ar气氛下,掺杂少量的Ni,球磨20-30h后制备的FeTi材料不需活化即可很容易地吸氢。这种动力学性能的显著改善主要是由于在这种条件下生成了一部

14、分被Ni颗粒包裹着的、细化了的FeTi合金粉末,其起到了催化活性中心的作用。此外,研究还表明用机械压缩和酸、碱等化学试剂表面处理也能改善FeTi合金的活化性能。2.3.金属配位氢化物另一类金属储氢材料是金属配位氢化物,它们是由碱金属(如:Li,Na,K)或碱土金属(如:Mg,Ca)与第川A元素(如:B,AI)或非金属元素形成,如:NaAIH4,AI与4个H形成的是共价键,与Na形成的是离子键。含有铝元素的配位氢化物还有Sc(AlH6),Cr(AlH6)2,Co(AlH6)3,Ti(AlH4)4,Mg(AlH4)2,Fe(AIH4)2,Sn(AIH4)4等。目前已发现的配位氢化物中,常温下氢质量

15、分数最高的为LiBH4(18%),这种物质在280C分解放岀3个H,变为LiH和B,加入SiO2后可在100C放岀氢气此外,NaBH4的氢含量也比较高3,为10.7%。Li3N的理论最大吸氢量可达11.5%。1910年,Dafert和Miklauz最早报道了Li3N和H2反应生成了Li3NH4。Hu和Ruckenstein等后来的研究表明,从Li3NH4再转化成Li3N,需要430E的高温和长时间的加热工艺才能完成,此过程中发生了烧结,以至于大大降低了Li3N的转换4,。P.Chen等人发现了Li3N吸氢(170210C)后生成LiNH2,HLi产物,可以在200E放氢(6.3%)(真空下),

16、剩余的3%氢气要在320E以上才能放出5LiNH2中部分Li用Mg代替(Mg(NH2)2+2LiNH2)可改善工作压力和温度(3MPa,200C),这种氢含量为5%勺材料非常有研究潜力。最近,丹麦学者开发了一类新的金属氨络合物储氢材料,该类金属氨络合物材料可用M(NH3)nX表示(M=Mg,Ca,Cr,Ni,Zn;X=CI,SO4)。研究表明,该类材料如Mg(NH3)6Cl2可以以氨的形式存储9.1%的氢,Ca(NH3)8Cl2甚至可以达到9.7%,而且整个过程完全可逆,结合使用氨分解催化剂,可使氢在620K以下的温度完全释放,同时其副产物是N2,不会给环境造成污染。这是迄今为止报道的可逆存储

17、氢量最大的材料6,7。2.4.钒基固溶体型储氢合金此类合金具有可逆储氢量大,氢在氢化物中的扩散速度快等优点,已在氢的储存、净化、压缩以及氢的同位素分离等领域较早地得到应用。在所研究的V3TiNix(x=00.75)8合金中,V3TiNi0.56的放电容量可达420mAh/g,但存在循环容量衰减速度较快的问题。因此在新型储氢电极合金的研究方面,合金成分与结构的优化、合金的制备技术及表面改性技术将是进一步提高电极合金性能的主要研究方向。3. 碳质储氢材料碳质储氢材料是指碳材、玻璃微球等吸附储氢的材料,如碳纳米管、石墨纳米纤维等,它们具有优良的吸、放氢性能,已引起了世界各国的广泛关注。美国能源部专门

18、设立了研究碳材储氢的财政资助。我国也将高效储氢的纳米碳材研究列为重点研究项目。1990年Kratschme用石墨电极电弧放电首次宏观合成了碳数为60的C609,1991年日本NEC的Lijima10用真空电弧蒸发石墨电极,对产物研究发现具有纳米尺寸的碳多层管状物-巴基管。此后在各国掀起了继C60后的又一次研究高潮。最近,中美合作发现一种可能的新储氢材料:C60+Ca11o杨身园等利用第一性原理计算研究了轻碱土金属覆盖的富勒烯的储氢性质。他们首先发现钙和锶在C60上吸附很强可以均匀地覆盖在C60表面上,形成M32C60O它们之间的相互作用机制与金属未占据的d轨道有关。铍和镁没有可利用的d轨道,因

19、此与C60的相互作用很弱;其次,钙、锶与C60间的电荷转移在表面附近产生一个强电场,能够极化氢分子,使得氢分子的吸附能力分别达到0.4eV/H2和0.2eV/H2,非常适于实际应用;第三,在Ca32C60上可吸附至少92个氢分子,由于钙质量较氢,最后的储氢质量分数达到8.04wt%。综合以上3个因素,他们认为钙优于以前研究的所有覆盖在C60表面上的金属。石墨纳米纤维也是近年来发展起来的一种储氢材料,吸氢量可达8wt%。目前这种材料的研究还处于初步实验阶段。石墨纳米纤维作为储氢材料的优点是在常温下可以吸/放氢气且吸氢量大;缺点是氢气在其表面的吸附作用弱,难以满足实际应用的要求。碳纳米材料是一种新

20、型储氢材料,用它做氢动力、系统的储氢介质前景良好。其吸氢量可达510wt%o在过去10年间,碳基纳米材料是一种备受关注的潜在储氢材料。但是,氢分子在碳材料表面的物理吸附太弱,不满足常温常压的实际应用要求。为了提高氢分子在碳材料表面的吸附能,人们提出了多种方法修饰碳材料。例如,在表面覆盖3d过渡金属或碱金属、替代掺杂轻元素、带电等。尽管人们对碳纳米储氢材料的研究取得了一些进展,但仍未完全了解纳米孔中发生的特殊物理化学过程,也无法准确测得纳米管的密度,今后应在储氢机理、复合掺杂改性和显微结构控制等方面进行研究。TimeZmin(a)Dehydrogenationicmperaiure,speeda

21、ndH2releasemussIM11?piirilyNofuelcellptiiMms(CO,NH)012345b?Cvclenumbersth)CXclepertbrmance图2氮乙基咔唑的主要储氢性能4. 液态有机储氢材料有机液体氢化物储氢技术是20世纪80年代国外开发的一种新型储氢技术,其原理是借助不饱和液体有机物与氢的一对可逆反应,即加氢反应和脱氢反应实现的。烯烃、炔烃和芳烃等不饱和有机物均可作为储氢材料,但从储氢过程的能耗、储氢量、储氢剂和物理性质等方面考虑,以芳烃特别是单环芳烃为佳。目前研究表明,只有苯、甲苯的脱氢过程可逆且储氢量大,是比较理想的有机储氢材料。有机物储氢的特点是

22、:(1)储氢量大,苯和甲苯的理论储氢量分别为7.19wt%和6.18wt%;(2)便于储存和运输;(3)可多次循环使用;(4)加氢反应放出大量热可供利用。Touzan和Kivana等12系统地研究了MCH的脱氢反应,并对偶联于氢内燃机上的脱氢反应进行了数值模拟。利用商品化的载Pt蜂窝状催化剂研究了苯/环己烷的加氢和脱氢反应,在250-350C和常压下,加氢效果最好。已经论证了用环己烷和甲基环己烷作氢载体的储氢和输氢的可行性。我国在有机液体氢化物储氢技术方面也有部分研究工作。1994年石油大学陈进富对利用N-iAl2O3催化剂的甲苯气相加氢反应及其动力学进行了研究,取得了一定的进展。2003年,

23、顾仁敖等用共焦拉曼光谱研究了苯在光滑铂电极表面的电化学还原行为,表明苯可直接还原生成环己烷。液态有机储氢材料最早由Suitan等13于1975年提出。主要是利用液态芳香族化合物作为储氢载体,如:苯14,15,16(理论储氢量7.19%)、甲苯(理论储氢量6.18%)、萘环17,18等。这类材料通常利用分子自身的不饱和键与氢在一定条件下发生催化加氢反应,利用其逆过程实现催化脱氢。液态有机储氢材料储氢量较高、性能稳定、安全性高、原则上可同汽油一样在常温常压下储存和运输,具有直接利用现有汽油输送方式和加油站构架的优势。然而,目前研究最多的苯、甲苯等液态材料脱氢温度均在300C以上,远高于燃料电池的工

24、作温度,催化脱氢过程有副反应发生,导致氢气不纯,且脱氢动力学速度也不能满足需要。针对以上问题,Pez等19最早从理论计算上对有别于上述传统液态有机材料的新型液态有机分子进行了设计与预测。研究表明,在氢化多芳香族化合物中引入氮杂环可以有效降低脱氢反应热,因而脱氢温度相应的得到降低。例如,环己烷的脱氢温度为318C,完全氢化后的吡啶烷脱氢温度则降低至262Co文献20,21提出了一种新的热力学计算方法来确定有机分子脱氢的温度,由此筛选出了一系列可能的新型储氢材料,并对之进行了相应的实验合成测试。氮乙基咔唑是最先发现的脱氢温度在200C以下的、可完全氢化/脱氢的有机液体储氢材料。十二氢化氮乙基咔唑在

25、150min内的氢脱附量已达到5.5%(如图1所示),超过美国能源部2010年技术指标(4.5%),氢气纯度高达99.9%,且完全没有CO、NH3等可能毒化燃料电池电极催化剂的气体产生。此研究结果发布之后,吸引了国际储氢材料学界关注,催生了一系列针对有机储氢分子的氢化/脱氢性质的理论和实验探索。利用量子化学计算方法,考察了吲哚、喹啉等一元氮杂环分子的脱氢性能,并证明对于含杂原子分子,五元环比六元环脱氢更容易,且环上取代基团的效应要优于杂环,取代和杂原子均为1、3位效果最好。Lu等22对十氢化萘的氮掺杂效应进行了计算研究,结果表明在分子的环中1,3,5,7和1,3,6,8碳位置引入氮杂原子最能显

26、著降低脱氢温度。针对氮乙基咔唑自身,Sotoodeh等23研究了其催化吸氢和脱氢的反应速率以及动力学,并同1,2,3,4-g氢咔唑的催化脱氢性质作了对比。Crawford等24通过实验和计算的方法分析了四氢咔唑的脱氢行为。Hindle等研究了气相氢受体对四氢咔唑脱氢性能的影响25oMorawa等利用DFT计算了氮乙基咔唑各个反应物和产物的能量,试图了解各个物质的相对稳定性和形成各种几何异构体的概率。Thansandote等26最近还详细综述了各种有机氮杂环的合成方法,并提出了一类新的苯氮杂环的合成路径。由于多芳香族化合物的氢化是一个热力学放热过程,完全催化加氢反应相对容易,因此,关于催化剂的研

27、究主要集中于脱氢步骤,催化过程为均相(如螯合铱催化剂(PCP及POCOP等)27、1,5-环八二烯铱螯合物等或异相(如氧化物或碳材料负载的Ru,Pc纳内米颗粒等)28,29两大类。尽管氮乙基咔唑具有前所未有的优点,但要作为车载储氢材料仍然存在以下重要缺陷:1)氮乙基咔唑脱氢过程是分三级进行的。虽然一级脱氢温度仅为120C,但二级和三级脱氢温度仍然相对较高(分别为170C和198C),与燃料电池电动汽车理想的工作温度范围有一定差距。2)脱氢动力学速度较慢,低温下催化脱氢速率低,难以满足机动车辆加速和高速行驶的需要。3)氮乙基咔唑常温下为固体,而理想的储氢材料在常温下应为液体。4)人们对氮杂原子影

28、响脱氢反应热和脱氢温度的机理尚缺乏深入认识。关于催化剂的研究主要为实验探索,对催化剂与有机储氢材料分子的多级脱氢作用过程的机理缺乏深入的理解。在以后的研究中必须重点开发更好的有机液体储氢材料和设计更合适的催化体系5.总结金属储氢材料,不仅是优良的储氢材料,还是新型的功能材料,可用于电能、机械能、热能和化学能的转换和储存,具有广阔的应用前景。然而到目前为止,那些在室温下容易释放氢的金属氢化物,其可逆吸氢量不超过2%,无法满足实际需求。同时由于成本、原料来源和性能缺陷等诸多原因的制约,使得这些材料的实际应用受到限制。从可持续发展的战略角度出发,新型的金属储氢材料应满足这样一些要求:原料来源广、成本

29、低、制造工艺简单:密度小、氢含量高、能量密度大;可逆吸放氢速度快、效率高;循环使用寿命高等。国际能源协会(IEA)规定未来新型储氢材料的标准为:在低于373K下吸氢容量大于5%。要达到这一标准,科研工作者尚需协同努力,做好金属储氢材料的研究工作。参考文献1LiQ,LinQ,ChouKC.HydrogenStoragePropertiesofMechanicallyAlloyedMg-8mol%LaNi0.5CompositeJ.JournalofMaterialsResearch,2004,19(10):28712876.2ZuttelA,WengerP,RenschS,etal.LiBH4a

30、NewHydrogenStorageMaterialJ.JournalofPowerSources,2003,118:17.3MendolaA,StevenC,Binder,etal.SystemforHydrogenGenerationP.USPat,6534033.2003-07-11.4HuYH,RukensteinE.UltrafastReactionbetweenLiHandNH3duringH2StorageinLi3NJ.JournalofPhysicalChemistryA,2003,107:97379741.5ChenP,XiongZ,LuoJ,etal.Interactio

31、nofHydrogenwithMetalNitridesandImidesJ.Nature,2002,420:302304.6ChristensenCH,SorensenRZ,JohannessenT,etal.MetalAmmineComplexesforHydrogenStorageJ.JournalofMaterialsChemistry,2005,15(38):41064108.VennstromM,AnderssonY.HydrogenAbsorptioninNb4CoSiandNb4NiSiJ.JournalofAlloysandCompounds,2004,364(1/2):14

32、1145.8TsukaharaM,TakahashiK,MishimaT,etal.MetalhydrideelectrodesbasedonsolidsolutiontypealloyTiV3Nix(0x0.75)J.J.AlloysCompd.,1995,226(1/2):203207.9KratschmerW,LambLD,FostiropoulosK,etal.SolidC60:anewformofcarbonJ.Nature,1990,347:354358.10LijimaS.HelicalmicrotubulesofgraphiticcarbonJ.Nature,1991,354:

33、5658.11YoonM,YangSY,HickeC,WangEG,etal.CalciumastheSuperiorCoatingMetalinFunctionalizationofCarbonFullerenesforHigh-CapacityHydrogenStorageJ.Phys.Rev.Lett.,2008,100:206806.12KlvanaD,TouzaniA,ChaoukiJ,etal.DehydrogenationofmethylcyclohexaneinareactorcoupledtoahydrogenengineJnt.J.HydrogenEnergy,1991,1

34、6(1):5560.13SULTANO,SHAWH.StudyofautomotivestorageofhydrogenusingrecyclableliquidchemicalcarriersJ.NASASTI/ReconTechnicalReportN,1975,76:33642-33645.14GRANTAW,NGOLT,STEGELMANK,etal.CyclohexanedehydrogenationandH-2adsorptiononPtparticlesonZn0(0001)-0J.JPhysChemB,2003,107(5):1180-188.15ARAMENDIAMA,BEN

35、ITEZJA,BORAUV,etal.DehydrogenationofcyclohexaneoverPt/SiO2-MPO4catalysts1.InflueneeofthecatalystparticlesizeJ.ReactKinetCatalL,1997,62(1):23H31.16ARAMENDIAMA,BORAUV,JIMENEZC,etal.DehydrogenationofCyclohexaneoverPd/SiO2-AlPO4Catalysts1.InflueneeoftheCatalystParticle-SizeJ.ReactKinetCatalL,1995,54(2):

36、255t263.17HODOSHIMAS,ARAIH,SAITOY.Liquid-film-typecatalyticdecalindehydrogeno-aromatizationforIong-termstorageandIongdistaneetransportationofhydrogenJ.IntJHydrogenEnergy,2003,28(2):197-204.18HODOSHIMAS,ARAIH,TAKAIWAS,etal.Catalyticdecalindehydrogenation/naphthalenehydrogenationpairasahydrogensourcef

37、orfuel-cellvehicleJ.IntJHydrogenEnergy,2003,28(11):1255-262.19PEZP,SCOTTAR,COOPERAC,etal.Hydrogenstoragereversiblehydrogenatedofpi-conjugatedsubstratesP.USPatent,US200402-23907.2004-1-1.20CHENGHS,PAREKHVS,MITCHELLJW,etal.Densityfunctionalcalculationsof21PEZGP,SCOTTAR,COOPERAC,etal.Hydrogenstoragerev

38、ersiblehydrogenatedofthermochemicalequilibriaJ.JPhysChemA,1998,102(9):1568-575.22pi-conjugatedsubstratesP.USPatent,WO2005/000457A2.2005-01-06.LURF,BOETHIUSG,WENSH,etal.ImprovedorganichydrogencarrierswithsuperiorthermodynamicpropertiesJ.ChemCommun,2009(13):1751-753.23SOTOODEHF,ZHAOL,SMITHKJ.Kineticso

39、fH2recoveryfromdodecahydro-N-ethylcarbazoleoverasupportedPdcatalystJ.ApplCatala-Gen,2009,362(1-):155-62.24CRAWFORDP,BURCHR,HARDACREC,etal.UnderstandingthedehydrogenationmechanismoftetrahydrocarbazoleoverpalladiumusingacombinedexperimentalanddensityfunctionaltheoryapproachJ.JPhysChemC,2007,111(17):64

40、34-6439.25HINDLEKT,BurchR,CrawfordP,etal.Dramaticliquid-phasedehydrogenationrateenhancementsusinggas-phasehydrogenacceptorsJ.JCatal,2007,251(2):338-344.26THANSANDOTEP,RAEMYM,RUDOLPHA,etal.SynthesisofbenzannulatedN-heterocyclesbyapalladium-catalyzedC-C/C-NcouplingofbromoalkylaminesJ.OrgLett,2007,9(25

41、):5255-)258.27BOEHMERIK,ALTHG.Influenceoftriphenylphosphineontheactivityofheterogeneousiridium,rhodiumandplatinumcontainingcatalystsforthedehydrogenationofsaturatedhydrocarbonsJ.JOrganometChem,2009,694(7-8):1001-1010.28SOTOODEHF,ZHAOL,SMITHKJ.KineticsofH2recoveryfromdodecahydro-N-ethylcarbazoleoverasupportedPdcatalystJ.ApplCatala-Gen,2009,362(1-2):155-62.29SOTOODEHF,SMITHKJ.KineticsofhydrogenuptakeandreleasefromheteroaromaticcompoundsforhydrogenstorageJ.IndEngChemRes,2010,49(3):1018-1026.

- 温馨提示:

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。

2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。

3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。

4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。

5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。

6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。

7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。