2019版高考生物大一轮复习 第37讲 种群的特征和数量变化优选学案

2019版高考生物大一轮复习 第37讲 种群的特征和数量变化优选学案

《2019版高考生物大一轮复习 第37讲 种群的特征和数量变化优选学案》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2019版高考生物大一轮复习 第37讲 种群的特征和数量变化优选学案(20页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

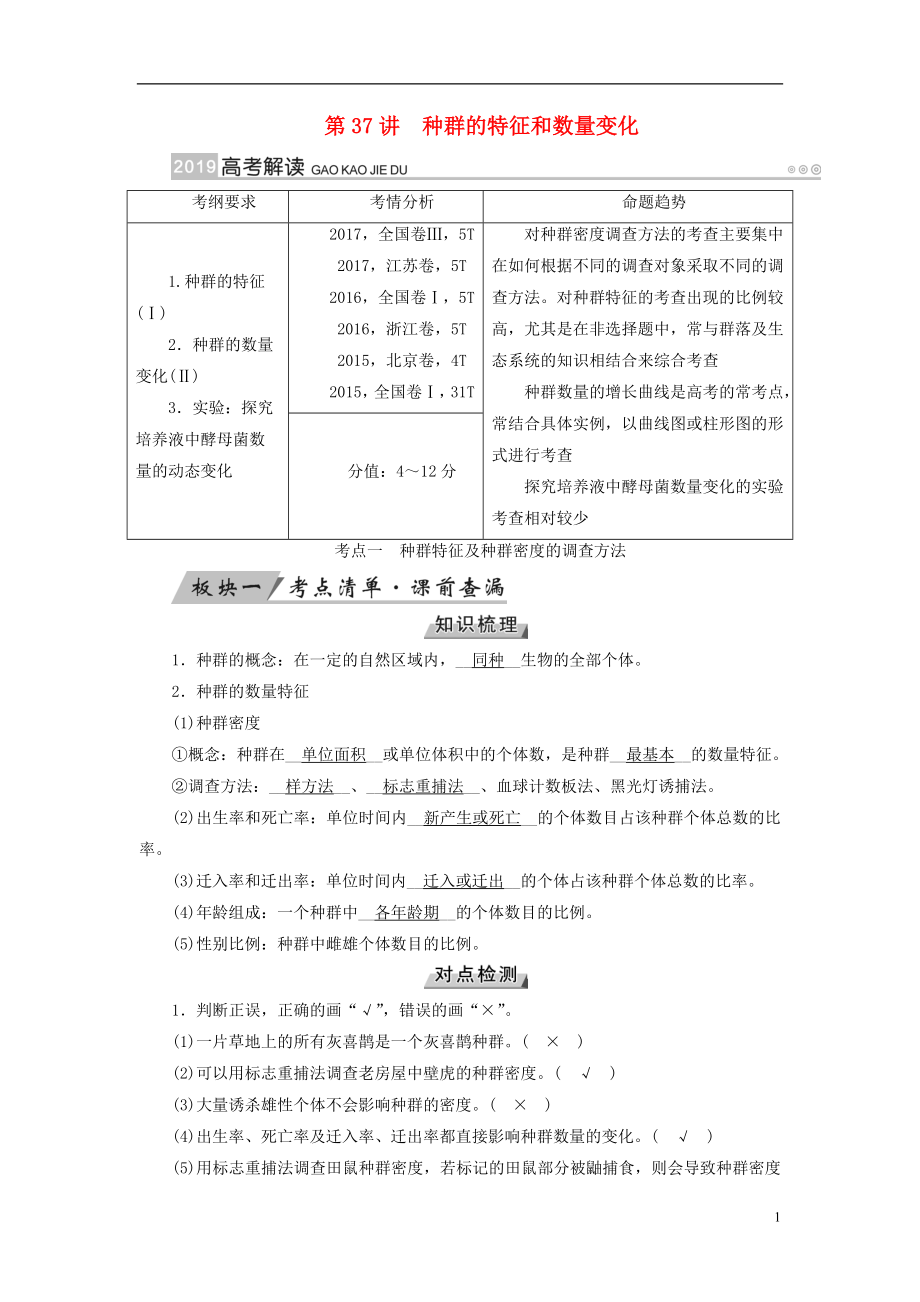

1、第37讲种群的特征和数量变化考纲要求考情分析命题趋势1.种群的特征()2种群的数量变化()3实验:探究培养液中酵母菌数量的动态变化2017,全国卷,5T2017,江苏卷,5T2016,全国卷,5T2016,浙江卷,5T2015,北京卷,4T2015,全国卷,31T对种群密度调查方法的考查主要集中在如何根据不同的调查对象采取不同的调查方法。对种群特征的考查出现的比例较高,尤其是在非选择题中,常与群落及生态系统的知识相结合来综合考查种群数量的增长曲线是高考的常考点,常结合具体实例,以曲线图或柱形图的形式进行考查探究培养液中酵母菌数量变化的实验考查相对较少分值:412分 考点一种群特征及种群密度的调

2、查方法1种群的概念:在一定的自然区域内,_同种_生物的全部个体。2种群的数量特征(1)种群密度概念:种群在_单位面积_或单位体积中的个体数,是种群_最基本_的数量特征。调查方法:_样方法_、_标志重捕法_、血球计数板法、黑光灯诱捕法。(2)出生率和死亡率:单位时间内_新产生或死亡_的个体数目占该种群个体总数的比率。(3)迁入率和迁出率:单位时间内_迁入或迁出_的个体占该种群个体总数的比率。(4)年龄组成:一个种群中_各年龄期_的个体数目的比例。(5)性别比例:种群中雌雄个体数目的比例。1判断正误,正确的画“”,错误的画“”。(1)一片草地上的所有灰喜鹊是一个灰喜鹊种群。()(2)可以用标志重捕

3、法调查老房屋中壁虎的种群密度。()(3)大量诱杀雄性个体不会影响种群的密度。()(4)出生率、死亡率及迁入率、迁出率都直接影响种群数量的变化。()(5)用标志重捕法调查田鼠种群密度,若标记的田鼠部分被鼬捕食,则会导致种群密度估算结果偏低。()2下列关于出生率的叙述,正确的是(B)A若某一种群年初时的个体数为100,年末时为110,其中新生个体数为20,死亡个体数为10,则该种群的年出生率为10%B若某动物的婚配制为一雌一雄,生殖期个体的雌雄比越接近11,则出生率越高C若通过调控环境条件,使某动物的性成熟推迟,则出生率会更高D若比较三种年龄结构类型的种群,则稳定型的出生率最高解析种群年初个体数为

4、100,一年新生个体数为20,出生率为20%,死亡个体数为10,死亡率为10%,种群年增长率为10%,故A项错误;婚配制为一雌一雄的动物,当雌雄比为11时,每个个体都能产生后代,此时的出生率最高,越接近该比例,出生率越高,故B项正确;调控环境条件,使动物性成熟推迟,动物的繁殖时期推迟,会导致年平均出生率降低,故C项错误;三种年龄结构类型的种群,增长型的出生率最高,故D项错误。3下列实验或调查活动中,所得数值与实际数值相比,可能偏小的是(C)A标志重捕法调查灰喜鹊种群密度时部分标志物脱落B标志重捕法调查田鼠种群密度时,某些田鼠因曾被捕变得狡猾而不易被重捕C样方法调查草地中的蒲公英时,不统计正好在

5、样方线上的个体D样方法调查蒲公英种群密度时在分布较密集的地块取样解析标志重捕法调查种群密度的计算公式:种群数量第一次捕获的个体数第二次捕获的个体数/第二次捕获中被标记的个体数,部分灰喜鹊身上的标记物脱落或田鼠被捕后变狡猾不易被重捕,都会导致第二次捕获中被标记的个体数偏小,则计算值与实际值相比会偏大,A、B项错误;样方法调查植物种群密度时,要求统计样方相邻两条边上的个体,若不统计正好在样方线上的个体,则计算值与实际值相比会偏小,C项正确;样方法调查蒲公英种群密度时,若在分布较密集的地块取样,会使计算值偏大,D项错误。 一种群的基本特征及其关系的辨析1种群密度是种群最基本的数量特征。2出生率、死亡

6、率和迁入率、迁出率是决定种群密度变化的直接因素。3年龄组成和性别比例能预测种群数量的变化趋势。4除以上因素外,气候、食物、天敌、传染病等都影响种群密度的变化。5有关种群特征的实际应用归纳(1)城市人口的剧增迁入率迁出率造成的。(2)中国人口的增长出生率死亡率造成的,不能单纯说是出生率高造成的。(3)利用性外激素诱捕雄蛾通过改变性别比例来降低出生率。(4)将性外激素释放到大田里,通过干扰雌雄蛾正常交尾降低出生率。例1 下列为种群数量特征的两个概念图,有关分析错误的是(C)A图1中预测种群数量未来变化趋势的主要依据是bB图1中的c为种群最基本的数量特征C图2中的丁与图1中的a表示的含义相同D图2中

7、丙为性别比例,主要通过影响出生率来间接影响种群密度解析图1中a只影响出生率,而b既影响出生率也影响死亡率,从而判断出a为性别比例,b为年龄组成,进而可知c为种群密度。图2为图1的变式,图2中甲使种群密度增加,应为出生率和迁入率;乙使种群密度减少,应为死亡率和迁出率;丙只影响出生率,为性别比例;丁为年龄组成。图1中b为年龄组成,是预测种群数量未来变化趋势的主要依据,A项正确;图1中c为种群密度,是种群最基本的数量特征,B项正确;图2中丁为年龄组成,而图1中a为性别比例,C项错误;图2中丙为性别比例,主要通过影响出生率来间接影响种群密度,D项正确。种群年龄组成的类型及判断技巧(1)统计图(2)曲线

8、图和柱形图增长型稳定型衰退型曲线图柱形图(3)各图示共性及判断技巧无论何种图形,均应注意各年龄段个体的比例增长型中的幼年个体多、老年个体少;稳定型中的各年龄段个体比例适中;衰退型中的幼年个体少、老年个体多。 二种群密度调查的注意事项1样方法的注意事项(1)适用范围:样方法并非只适用于植物。对于活动能力弱、活动范围小的动物或某些昆虫卵也可用样方法调查。(2)计数原则:同种生物个体无论大小都要计数,若有正好在边界线上的,应遵循“计上不计下,计左不计右”的原则,即只计数相邻两边及顶角上的个体。如图。(图甲为方形样方,图乙为圆形样方,实心圈表示应统计或测量的个体,虚线表示圆形样方的直径)(3)取样原则

9、及方法:随机取样;样方大小适中:乔木100 m2、灌木16 m2、草本1 m2;样方数量不宜太少;一般选易辨别的双子叶植物(叶脉一般呈网状);常用五点取样法(如图1)和等距取样法(如图2)。2标志重捕法的注意事项被调查个体在调查期间没有大量迁入和迁出、出生和死亡的现象;标记物不能过于醒目;不能影响被标记对象的正常生理活动;标记物不易脱落,能维持一定时间。因为动物被捕获并标记一次后难以被再次捕获,所以利用标志重捕法计算出的种群密度会比实际值偏大。例2 下列有关调查种群密度的说法错误的是(B)A五点取样和等距取样是样方法取样的常用方法B调查古树林、蝗虫的幼虫、某种蛇的种群密度,通常采用样方法C标志

10、重捕法调查得到的种群密度一般不是最精确的现实反映D将M只鹿标记后释放,在重捕获的n只鹿中有m只被标记,则该鹿群约有(Mn)m只解析样方法应做到随机取样,常采用五点取样法和等距取样法,A项正确;种群密度的调查对于植物和活动范围较小、活动能力弱的动物如蚜虫、跳蝻等采用样方法,对于活动能力强和活动范围大的动物,如蛇,则应采用标志重捕法,B项错误;标志重捕法是一种对种群密度的估算方法,结果与现实有一定的偏差,C项正确;根据,可计算出该鹿群的总数,D项正确。“两看法”选择种群密度的调查方法例1 (2015全国卷)现有一未受人类干扰的自然湖泊,某研究小组考察了该湖泊中处于食物链最高营养级的某鱼种群的年龄组

11、成,结果如下表。年龄0123456789101112个体数92187121706962637264554239264(注:表中“1”表示鱼的年龄大于等于1、小于2,其他以此类推。)回答下列问题:(1)通常,种群的年龄结构大致可以分为三种类型,分别是_。研究表明:该鱼在3时达到性成熟(进入成年),9时丧失繁殖能力(进入老年)。根据表中数据可知幼年、成年和老年3个年龄组个体数的比例为_,由此可推测该鱼种群数量的变化趋势是_。(2)如果要调查这一湖泊中该鱼的种群密度,常用的调查方法是标志重捕法。标志重捕法常用于调查_强、活动范围广的动物的种群密度。(3)在该湖泊中,能量沿食物链流动时,所具有的两个特

12、点是_。答题送检来自阅卷名师报告错误致错原因扣分(1)考生没有理解种群的年龄组成与种群数量变化的关系2(2)考生答题语言组织不准确,活动能力生活能力2解析 (1)种群的年龄组成可分为增长型、稳定型和衰退型三种类型。将三个阶段中各个年龄段的个体数量相加,可知三个阶段个体数量都为400,即个体数比例为1:1:1,年龄组成为稳定型。(2)标志重捕法常用于调查活动能力强、活动范围广的动物的种群密度。规范答题 (每空2分)(1)增长型、稳定型、衰退型1:1:1保持稳定(2)活动能力(3)单向流动、逐级递减1标志重捕法和样方法是调查种群密度的两种常用方法。下列有关说法不正确的是(D)A随机取n个样方,每个

13、样方的生物个体数量为X1、X2、Xn,则样方内生物个体数量的平均值为(X1X2Xn)/nB调查动物的种群密度时一般采用标志重捕法C计数时同种生物个体无论大小都要计数D标志重捕法中种群数量的估算公式:(标志个体数重捕标志个体数)/重捕个体数解析根据,种群数量。减少害虫种群数量的生物方法(1)使用性引诱剂控制种群性别比例;(2)引入天敌;(3)培养寄生在害虫体内的寄生虫;(4)培育抗虫作物;(5)轮作:改变营养结构,减少病虫害,同时可防止土壤营养枯竭。 考点二种群数量的变化(含实验)一、种群的数量变化1种群增长的“J”型曲线(1)模型假设:在_食物和空间条件充裕_、气候适宜、没有敌害等条件下;种群

14、的数量每年以_一定的倍数_增长,第二年的数量是第一年的倍。(2)数学模型:_Nt N0t_。2种群增长的“S”型曲线(1)形成原因:自然界的_空间和资源_是有限的。(2)特点:种群经过一定时间的增长后,数量_趋于稳定_。(3)K值:又称_环境容纳量_,在环境条件不受破坏的情况下,一定空间中所能维持的种群_最大数量_。3影响种群数量变化的因素(1)变化类型:增长、波动和_下降_。(2)影响因素:气候、_食物_、_天敌_、传染病等以及人类活动。二、探究培养液中酵母菌种群数量的变化1实验原理(1)用液体培养基培养酵母菌,种群的增长受培养液的_成分_、空间、_pH_、温度等因素的影响。(2)在理想的无

15、限环境中,酵母菌种群的增长呈_“J”_型曲线;在有限的环境条件下,酵母菌种群的增长呈_“S”_型曲线。(3)计算酵母菌数量可用抽样检测的方法显微计数法。2实验流程(1) (2) (3) (4) (5)1判断正误,正确的画“”,错误的画“”。(1)种群数量的变化也就是指种群数量的增长和波动。()(2)对于“S”型曲线,同一种群的K值是固定不变的,与环境因素无关。()(3)影响种群数量变化的因素可能来自外部也可能来自种群内部。()(4)“J”型增长中种群数量增长速率先增大后减小。()2下图表示某种群在某稳定生态系统中数量变化曲线,K代表的是环境容纳量。下列叙述错误的是(B)A种群数量达到b之后,种

16、群数量呈现动态波动B如果种群数量的a等于K/2,则c等于2aC种群数量小于c时,出生率不一定大于死亡率D如果b与c的值相差不大,则数量刚超过b之后种群出生率约等于死亡率解析由于种群数量在K值附近波动,说明K值处于b、c之间,如果种群数量的a等于K/2,c点种群的数量大于2a。3某学生在探究酵母菌种群大小的动态变化实验中,根据实验结果绘制出如图所示的曲线图。下列有关分析错误的是(C)A实验过程中酵母菌种群的年龄组成先是增长型,后是稳定型,最后变为衰退型B种群数量在不同时间的增长速率可能相同C本实验中不存在对照D每次取样前应将培养瓶振荡摇匀解析本实验的不同时间的取样起到相互对照的作用。 一种群数量

17、增长模型1种群的“J”型增长和“S”型增长项目“J”型增长“S”型增长前提条件理想状态:食物和空间充裕、气候适宜、没有敌害现实状态:食物和空间有限、气候多变、存在敌害种群数量增长模型有无K值无K值有K值种群增长率和增长速率模型联系2K值不同表示方法A、C、D对应的种群数量即为K值,A、C、D对应的种群数量为K/2。例1 图1和图2表示出生率、死亡率、净补充量(出生率、死亡率之差)和种群密度的关系。下列有关叙述正确的是(D)A图1中曲线a代表死亡率,曲线b代表出生率B海洋鱼类捕捞应使鱼类的数量保持在图1的E点C图2中在F点控制有害动物最有效D图2中G点代表种群的环境容纳量解析图1中曲线a代表出生

18、率,曲线b代表死亡率,A项错误;海洋鱼类捕捞应使鱼类的数量保持在K/2时,E点为K值,B项错误;在F点时种群数量增长最快,不利于控制有害动物的数量,C项错误;图2中G点对应图1中E点,均表示种群的环境容纳量,D项正确。K值与K/2值的分析与应用(1)K值与K/2值的分析(2)K值与K/2值的应用项目灭鼠、灭蝗等捕鱼、森林砍伐等K/2(最大增长速率)灭鼠后,鼠的种群数量在K/2附近,这时鼠的种群数量会迅速增加,无法达到灭鼠效果使鱼、树木的种群数量维持在K/2,捕捞或砍伐后,鱼、树木的种群数量会迅速回升K值(环境容纳量)改变环境,降低K值,使之不适合鼠、蝗的生存保证鱼、树木生存的环境条件,尽量提升

19、K值 二实验操作方法和注意事项分析1把握培养液中酵母菌种群数量变化实验中的细节(1)显微镜计数时,对于压在小方格边线上的酵母菌,应只计固定的相邻两边及其顶角的酵母菌。(2)从试管中吸出培养液进行计数前,需将试管轻轻振荡几次,使培养液中的酵母菌均匀分布,以保证估算的准确性,减小误差。(3)结果记录最好用记录表,如下:时间/天123456数量/个(4)我们测定的酵母菌种群数量是在恒定容积的培养基中测定的,与自然界中的种群数量变化有差异。(5)在进行酵母菌计数时,由于酵母菌是单细胞生物,因此必须在显微镜下计数,且我们不能准确计数,只能估算。(6)每天计数酵母菌数量的时间要固定且需要进行重复实验,使获

20、得的数据更准确。(7)培养和记录过程要尊重事实,不能主观臆造。2计数方法血球计数板有两种方格网,对于1625的方格网而言,计四角的4个中方格共计100个小方格中的个体数量;而对于2516的方格网而言,计四角和正中间的(共5个)中方格共计80个小方格中的个体数量,如图所示。计算方法:大方格长、宽均为1 mm,高度为0.1 mm(即规格为1 mm1 mm0.1 mm),则每个大方格的体积为0.1 mm3(104 mL),故1 mL培养液中细胞个数400104稀释倍数。例2 某生物兴趣小组开展探究实验,课题是“培养液中酵母菌种群数量与时间的变化关系”。实验材料和用具:菌种和无菌培养液、试管、血球计数

21、板、滴管、显微镜等。实验步骤:将含有酵母菌的培养液滴在计数板上,计数一个小方格内的酵母菌数量,再以此为根据,估算试管中酵母菌总数。连续观察7天,并记录每天的数值。根据以上叙述回答下列问题:(1)根据所学知识,该课题的实验假设是:开始一段时间,酵母菌呈“J”型增长,随着时间的推移,由于_环境资源和空间有限_,酵母菌呈“S”型增长。(2)本实验没有另设置对照实验,原因是_该实验在时间上形成自身前后对照_。该实验是否需要重复实验?_是_(填“是”或“否”)。(3)在吸取培养液计数前,要轻轻振荡几次试管,目的是_使酵母菌分布均匀_。如果一个小方格内酵母菌过多,难以数清,应当采取的措施是_稀释菌液_。(

22、4)利用血球计数板可在显微镜下对酵母菌进行直接计数。每个计数室由2516400个小室组成,容纳液体的总体积为0.1 mm3。现将1 mL酵母菌样品加99 mL无菌水稀释,用无菌吸管吸取少许滴在盖玻片边缘,使其自行渗入计数室,并用滤纸吸去多余菌液。现观察到图中该计数室所示a、b、c、d、e 5个中方格80个小室内共有酵母菌40个,则上述1 mL酵母菌样品中约有菌体_2108_个。为获得较为准确的数值,减少误差,你认为采取的做法是_多次取样计数,取平均值_。封闭环境中的种群数量变化模型在封闭环境中,无外源物质和能量的补充,种群数量达到最大值后由于资源的消耗和代谢废物的积累,最终K值不断降低,种群数

23、量减少甚至消亡。如恒定容积培养液中酵母菌的增长曲线如图所示:例1 (2014福建卷)研究人员用样方法调查了某地北点地梅(一年生草本植物)的种群数量变化,结果如图所示。下列叙述正确的是()A1972年北点地梅个体间生存斗争程度较1975年低B1971年种子萌发到幼苗阶段的死亡率高于幼苗至成熟植株阶段C统计种群密度时,应去掉采集数据中最大、最小值后取平均值D由于环境条件的限制,5年间该种群数量呈“S”型增长答题送检来自阅卷名师报告错误致错原因扣分A考生不明确生存斗争程度与种群密度之间的关系6C考生没有掌握统计种群密度的数据处理方法6D考生审题时没有注意关键词“5年间”6解析 分析图示曲线可知,19

24、72年北点地梅种群密度比1975年的大,个体间生存斗争也大,A项错误;横坐标为种群密度(表示单位面积的个体数),纵坐标为时间,从图中数据可知,1971年种子萌发至幼苗阶段的死亡率高于幼苗至成熟植株阶段,B项正确;统计种群密度时,不应舍弃所得数据,C项错误;从图中5年数据可看到,种群密度每年都在下降,D项错误。规范答题 B(6分)1在调查某林场松鼠的种群数量时,计算当年种群数量与一年前种群数量的比值(),并得到如图所示的曲线。请据此回答下列问题:(1)前4年该种群数量_基本不变_(填“增大”“减小”或“基本不变”),第9年调查松鼠的年龄组成,最可能表现为_衰退_型。第_10_年松鼠的种群密度最低

25、。(2)第1620年松鼠种群数量将呈_J_型曲线增长,从物种之间的关系解释,可能的原因有_食物充足、竞争者减少、捕食者减少等_。解析(1)由图可知,前4年的一直为1,该种群数量基本不变。由图中第9年小于1,其年龄组成最可能表现为衰退型。由于从第4年到第9年一直小于1,种群数量逐渐减少,第10年等于1,因此第10年松鼠的种群密度最低。(2)第1620年大于2且保持不变,种群数量将呈J型曲线增长,从物种之间的关系分析,可能是食物充足、竞争者减少、捕食者减少等原因。1(2017全国卷)某陆生植物种群的个体数量减少,若用样方法调查其密度,下列做法合理的是(B)A将样方内的个体进行标记后再计数B进行随机

26、取样,适当扩大样方的面积C采用等距取样法,适当减少样方数量D采用五点取样法,适当缩小样方的面积解析用样方法调查植物种群密度时不需要对样方内的个体进行标记,A项错误;根据题干信息“某陆生植物种群的个体数量较少”,在用样方法调查时,选取的样方过小可能导致收集到的数据较少,偶然性较大,因此需要适当扩大样方的面积或增加样方的数量,C、D项错误。2(2017江苏卷)某小组开展酵母菌培养实验,下图是摇瓶培养中酵母种群变化曲线。下列相关叙述正确的是(B)A培养初期,酵母因种内竞争强而生长缓慢B转速150 r/min 时,预测种群增长曲线呈“S”型C该实验中酵母计数应采用稀释涂布平板法D培养后期,酵母的呼吸场

27、所由胞外转为胞内解析培养初期,酵母菌数量较少,种内竞争微弱,A项错误;由于营养和空间有限,酵母菌的种群增长曲线呈“S”型,B项正确;本实验中,酵母菌计数应该选用血球计数板法,C项错误;酵母菌的细胞呼吸场所一直在细胞内,D项错误。3(2016全国卷)如果采用样方法调查某地区(甲地)蒲公英的种群密度,下列做法中正确的是(C)A计数甲地内蒲公英的总数,再除以甲地面积,作为甲地蒲公英的种群密度B计数所有样方内蒲公英总数,除以甲地面积,作为甲地蒲公英的种群密度C计算出每个样方中蒲公英的密度,求出所有样方蒲公英密度的平均值,作为甲地蒲公英的种群密度D求出所有样方蒲公英的总数,除以所有样方的面积之和,再乘以

28、甲地面积,作为甲地蒲公英的种群密度解析A项表述的是逐个计数法,不是样方法,A项错误;随机取样后,应先计算出每个样方中蒲公英的密度,再求出所有样方蒲公英密度的平均值,作为甲地蒲公英的种群密度,B项错误,C项正确;D选项得出的是甲地蒲公英的总数,不是种群密度,D项错误。4(2015北京卷)大蚂蚁和小蚂蚁生活在某地相邻的两个区域。研究者在这两个蚂蚁种群生活区域的接触地带设4种处理区。各处理区均设7个10 m10 m的观测点,每个观测点中设有均匀分布的25处小蚂蚁诱饵投放点。在开始实验后的第1天和第85天时分别统计诱饵上小蚂蚁的出现率并进行比较,结果见表。处理区小蚂蚁出现率的变化(%)定时灌溉不驱走大

29、蚂蚁增加35驱走大蚂蚁增加70不灌溉不驱走大蚂蚁减少10驱走大蚂蚁减少2对本研究的实验方法和结果分析,表述错误的是(A)A小蚂蚁抑制大蚂蚁的数量增长B采集实验数据的方法是样方法C大蚂蚁影响小蚂蚁的活动范围D土壤含水量影响小蚂蚁的活动范围解析根据表格数据分析,土壤含水量和大蚂蚁的存在都影响了小蚂蚁的活动范围,进而影响了小蚂蚁的数量增长,A项错误,C、D项正确;实验各处理区均设7个10 m10 m 观测点,这种调查方法是样方法,B项正确。课时达标第37讲1下列关于种群的叙述,正确的是(D)内蒙古草原上全部的牛是一个种群种群内的雌雄个体间可以相互交配完成生殖过程在种群内常因争夺食物而发生竞争年龄组成

30、是预测种群密度的重要因素性别比例也可影响种群密度出生率和死亡率是决定种群密度的重要因素迁出率和迁入率是决定种群密度的重要因素ABCD解析种群是指生活在一定区域内的同种生物的全部个体,内蒙古草原上的牛既不是一个物种,又分布在不同的区域,故不属于一个种群,错误;竞争是种间关系,种群内争夺食物为种内斗争,错误。2下列关于种群密度调查方法的叙述,正确的是(D)A样方法适合调查单子叶植物的种群密度B采用样方法时样方的面积选择1 m2C调查蚜虫的种群密度采用标志重捕法D标志物脱落会造成调查结果比实际偏高3下列关于种群和群落的叙述,不正确的是(B)A种群是生物繁殖和进化的基本单位B种内斗争会降低种群密度,不

31、利于种群的发展C围湖造田等人为活动会影响群落的自然演替D群落的结构随着群落演替的进行而不断发生变化解析种内斗争会降低种群密度,淘汰弱者,有利于种群的发展。4如图表示某种鱼类在有环境阻力条件下的种群增长曲线,下列叙述正确的是(A)A该鱼类种群数量的增长受自身种群密度的制约B气候条件的改变不会影响该种群的环境容纳量C当种群数量达到d点时环境阻力开始影响种群增长D渔业捕捞后剩余量需控制在c点以保持最高的增长速率解析由于环境资源有限,鱼类种群密度越大,种内斗争会越剧烈,从而影响种群数量的增长;种群的环境容纳量受环境(包括气候条件)的影响;题图为“S”型种群增长曲线,一开始种群的增长就受到环境阻力的影响

32、;b点时种群的增长速率最大,渔业捕捞后剩余量需控制在b点,有利于种群数量快速得到恢复。5下列关于种群特征的叙述中,不正确的是(B)A种群的性别比例在一定程度上影响种群的出生率B种群密度预示着种群数量的未来变化趋势C出生率和死亡率是决定种群数量的直接因素D进行种群密度的调查有利于合理利用生物资源解析种群的年龄组成预示着种群数量的未来变化趋势。6利用人工合成的性引诱剂诱杀害虫的雄性个体,该害虫的种群密度将明显减小,其原因是(D)A雄性个体数量减少使得雌性个体的产卵能力下降B成虫个体大量迁出使得幼虫个体数量减少C受人工合成的性引诱剂的影响,雌性个体也减少D种群的性别比例失调使得种群出生率下降解析用性

33、引诱剂诱杀害虫的雄性个体,使种群的性别比例失调,导致种群的出生率下降。7利用标志重捕法调查某种动物的种群密度时,下列哪项因素一定会导致调查结果小于实际值(A)A误将部分未标记个体统计为标记个体B两次捕获间隔时间过短,动物个体被再次捕获几率降低C标志物脱落D两次捕获期间,有部分个体迁出调查区域解析若误将部分未标记个体统计为标记个体,则计算出的种群密度比实际值偏小,A项正确;若两次捕获间隔时间过短,动物个体被再次捕获几率降低,则计算出的种群密度会比实际值偏大,B项错误;若个别标志物脱落,则重捕到的动物中标记个体数占总个体数比例减小,调查结果会偏大,C项错误;两次捕获期间,有部分个体迁出调查区域,则

34、计算出的种群密度可能比实际值偏大,D项错误。8据报道,因小龙虾(其食物和鲑鱼重合)入侵苏格兰的克莱德河,导致河中鲑鱼、石蝇(鲑鱼主要的食物来源)数量急剧减少。下列叙述不正确的是(C)A小龙虾和鲑鱼间存在竞争关系B限制鲑鱼种群数量增长的主要因素是食物C因不存在天敌,小龙虾的种群数量呈“J”型曲线增长D引入合适的小龙虾天敌,是控制小龙虾种群数量的最佳措施解析小龙虾的食物和鲑鱼重合,所以,两者存在竞争关系,A项正确;由题意可知,在小龙虾入侵后,石蝇的数量急剧减少,而石蝇是鲑鱼的主要食物,因此,鲑鱼数量减少的主要原因是食物的减少,B项正确;虽不存在小龙虾的天敌,但随着小龙虾种群数量的增长,其食物资源和

35、生存空间等均会影响其种群数量的增长,故不会呈“J”型曲线增长,C项错误;引入合适的小龙虾天敌,是控制小龙虾种群数量的最佳措施,D项正确。9科学家研究某区域中田鼠的种群数量变化,得到该种群在数年内的出生率和死亡率的比值曲线如图(其中R出生率/死亡率)。在不考虑迁入迁出的情况下,下列说法正确的是(B)A从图中可知Od期间田鼠种群数量出现了周期性波动B田鼠种群数量在ad之间经历了先上升后下降,其中 cd 期间一直在下降C该田鼠种群增长为“J”型增长,c点时种群密度最小D由图可知,a、b两点时对应的种群自然增长率相等解析已知R出生率/死亡率,当R1时,即出生率死亡率,种群数量增加;当R1时,即出生率1

36、,说明种群出生率死亡率,但自然增长率不一定相等,D项错误。10下列对探究酵母菌种群数量变化规律实验的叙述,正确的是(C)A用血球计数板计数酵母菌个数时,取适量培养液直接滴加到计数室内B对于压在一个方格界限上的酵母菌的处理方法是计数四条边及其顶角的酵母菌数C已知血球计数板的方格为2 mm2 mm,若盖玻片下经稀释10倍的培养液厚度为0.1 mm,计数时观察值为M,则10 mL培养液中酵母菌的总数约为2.5M105个D与一般的生物实验一样,该探究实验也需要单独设置对照组11如图表示某物种迁入新环境后,种群数量增长速率(平均值)随时间(单位:年)的变化关系,经调查在第5年时该种群的种群数量为200只

37、。下列有关叙述正确的是(B)A由图可知,该物种迁入新环境后,其种群数量一直呈“J”型增长B理论上该种群在此环境中的环境容纳量约为400只C由于存在天敌、生活空间和资源有限等,第5年到第9年这段时间内种群数量减少D如果该种群为东方田鼠,则将其数量控制在200只左右可有效防治鼠患解析“J”型曲线中种群增长速率为定值,A项错误;由图可知,纵坐标代表的是种群数量的增长速率,在种群中增长速率最大时对应的种群数量应为环境容纳量的一半,所以环境容纳量为400只,B项正确;第5年到第9年间该种群的增长速率在降低,但是仍大于0,因此种群的数量是增加的,C项错误;种群数量在200只时增长速率最大,治理鼠患时不能让

38、其增长速率保持在最大,D项错误。12科学家对某岛屿的社鼠种群数量和一年中不同季节的性别比例()进行统计,结果如图(曲线表示种群数量),下列分析不合理的是(C)A性别比例通过影响出生率间接影响种群数量B性别比例维持较高水平时不利于社鼠种群数量的增加C当社鼠种群数量处于高峰期时雌性明显多于雄性D该岛屿春季和春夏之交更有利于社鼠种群的繁殖解析种群的性别比例变化会影响种群的出生率,从而影响种群的数量;冬季和秋季时,性别比例()较高,但种群数量较小,这说明性别比例()较高时不利于社鼠种群数量的增加;在春季和春夏之交,社鼠的种群数量大,说明有利于社鼠种群的繁殖,此时雌雄数量相差不大。13如图表示出生率、死

39、亡率和种群密度的关系,据此分析得出的表述正确的是(C)A在K/2时控制有害动物最有效B图示规律可作为控制人口增长的依据C该图可用于实践中估算种群最大净补充量D在K/2时捕捞鱼类最易得到最大日捕获量解析K/2时种群增长速率最大,控制有害动物应在K/2 之前最有效;该图示不能作为控制人口增长的依据,因为人类与自然种群不同,除受自然环境因素影响外还受其他因素如计划生育等的影响;可通过出生率和死亡率来估算种群最大净补充量;种群密度达到K值时,若进行捕捞易得到最大日捕获量。14下图曲线a、b表示两类动物种群密度与存活率之间的关系。下列分析正确的是(B)A当种群密度相同时,曲线a代表的生物存活率较低B曲线

40、a代表的种群个体一般体型较大,营养级较高C依据曲线b,人工养鱼时种群密度越大越好D种群密度为d时,曲线b代表的种群个体间斗争最剧烈15为探究pH对草履虫种群数量增长的影响,科研人员用不同pH的稻草培养液培养草履虫,培养的起始密度为5 个mL1,培养时间为2 d,结果如下表。相关叙述错误的是(B)pH3.04.05.06.07.08.09.010.000153160168172133125A需保证每组的温度、培养液体积等条件相同B每组培养液中草履虫数量都呈“S”型增长C增加培养液的量,可改变草履虫种群K值D草履虫对碱的耐受性较强,适宜生活在弱碱性的环境中16下列有关生物学现象和分析正确的是(C)A迁入、迁出能引起种群的基因频率定向改变B基因型为Aa的豌豆,自交后代中AA个体所占比例增大,种群发生了进化C原本肥沃的农田被废弃后杂草丛生,该过程属于群落的次生演替D若生产者固定的太阳能等于消费者呼吸散失的能量,则该自然生态系统处于稳态20

- 温馨提示:

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。

2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。

3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。

4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。

5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。

6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。

7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。