光合作用和细胞呼吸中典型曲线的分析

光合作用和细胞呼吸中典型曲线的分析

《光合作用和细胞呼吸中典型曲线的分析》由会员分享,可在线阅读,更多相关《光合作用和细胞呼吸中典型曲线的分析(14页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

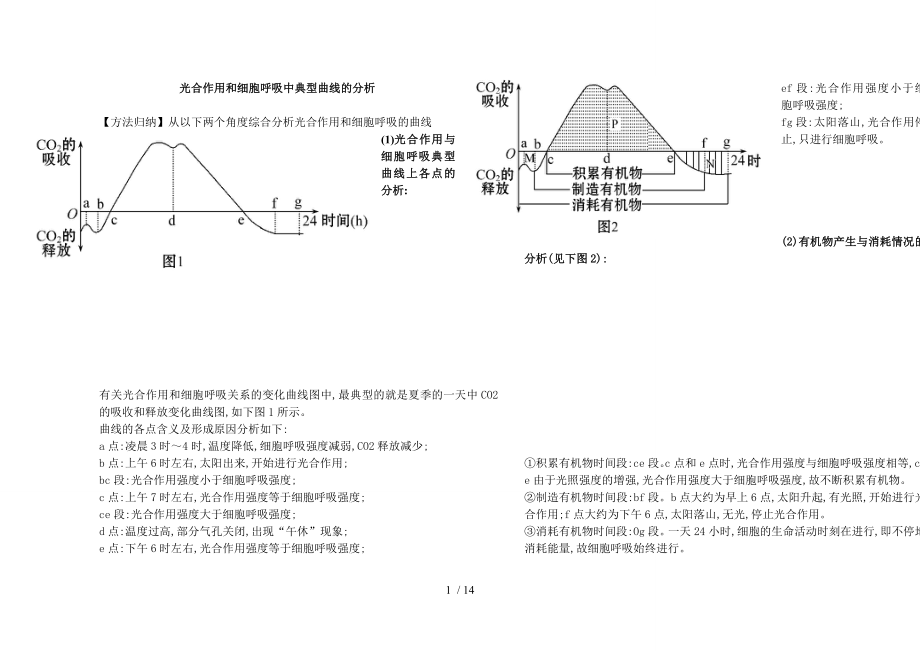

1、光合作用和细胞呼吸中典型曲线的分析【方法归纳】从以下两个角度综合分析光合作用和细胞呼吸的曲线(1) 光合作用与细胞呼吸典型曲线上各点的分析:有关光合作用和细胞呼吸关系的变化曲线图中,最典型的就是夏季的一天中CO2的吸收和释放变化曲线图,如下图1所示。曲线的各点含义及形成原因分析如下:a点:凌晨3时4时,温度降低,细胞呼吸强度减弱,CO2释放减少;b点:上午6时左右,太阳出来,开始进行光合作用;bc段:光合作用强度小于细胞呼吸强度;c点:上午7时左右,光合作用强度等于细胞呼吸强度;ce段:光合作用强度大于细胞呼吸强度;d点:温度过高,部分气孔关闭,出现“午休”现象;e点:下午6时左右,光合作用强

2、度等于细胞呼吸强度;ef段:光合作用强度小于细胞呼吸强度;fg段:太阳落山,光合作用停止,只进行细胞呼吸。(2)有机物产生与消耗情况的分析(见下图2):积累有机物时间段:ce段。c点和e点时,光合作用强度与细胞呼吸强度相等,ce由于光照强度的增强,光合作用强度大于细胞呼吸强度,故不断积累有机物。制造有机物时间段:bf段。b点大约为早上6点,太阳升起,有光照,开始进行光合作用;f点大约为下午6点,太阳落山,无光,停止光合作用。消耗有机物时间段:Og段。一天24小时,细胞的生命活动时刻在进行,即不停地消耗能量,故细胞呼吸始终进行。一天中有机物积累最多的时间点:e点。白天,光合作用强度大于细胞呼吸强

3、度,积累有机物;e点后,随着光照的减弱,细胞呼吸强度大于光合作用强度,故e点时积累的有机物最多。一昼夜有机物的净积累量表示:SP-SM-SN。SP表示白天的净积累量,SM和SN表示夜晚的净消耗量,故SP-(SM+SN)为一昼夜的净积累量。【易错提醒】(1)注意区分图1与典例图中纵坐标的含义,前者表示细胞吸收或释放二氧化碳的量,后者表示容器内二氧化碳浓度,两者变量不同。(2)曲线的坡度表示反应速率的大小,坡度越大,表明光合作用或呼吸作用速率越大。(3)典例图中的点D、H是曲线的拐点,表明光合作用强度等于细胞呼吸强度,分别对应于图1中的c、e点。光合速率与呼吸速率的综合考查【考查特点】关于光合速率

4、与呼吸速率的考查,在历年高考试题中多次出现,通常以CO2和O2的增加量或减少量为研究对象,结合坐标曲线图分析光合作用与细胞呼吸的强弱,或结合实例考查有机物的积累量与植物生长的关系。【解题指导】首先明确光合速率与呼吸速率的含义,分析两者之间的关系,然后根据坐标曲线图的走势、CO2或O2的变化量,分析光合作用和细胞呼吸综合作用的结果及在实践中的应用。1.明确呼吸速率与光合速率的表示方法典型图解:(1)呼吸速率:植物置于黑暗环境时,呼吸速率常用实验容器内CO2的增加量、O2的减少量或有机物的减少量(图中OA段)表示。(2)光合速率包括净(表观)光合速率和真正(实际)光合速率。净(表观)光合速率:植物

5、在有光条件下,净(表观)光合速率常用一定时间内O2释放量、CO2吸收量或有机物积累量(图中OD段)表示。真正(实际)光合速率:常用一定时间内O2产生量、CO2固定量(同化量)或有机物生成量(制造量)(图中AD段)表示。2.理解呼吸速率与光合速率的联系真正光合速率=净光合速率+呼吸速率此关系式用O2、CO2或葡萄糖的量表示如下:(1)光合作用产氧量=氧气释放量+细胞呼吸耗氧量(2)光合作用固定CO2量=CO2吸收量+细胞呼吸释放CO2量(3)光合作用葡萄糖产生量=葡萄糖积累量(增重部分)+细胞呼吸消耗葡萄糖量3.研究净光合速率与植物生长的关系(1)当净光合速率0时,植物积累有机物而生长。(2)当

6、净光合速率=0时,植物不能生长。(3)当净光合速率0时,植物不能生长,长时间处于此状态时,将会死亡。光合作用与细胞呼吸相关的实验装置的分析及应用【考查特点】实验题一直是高考的热点,在历年高考中对光合作用与细胞呼吸的考查,常以实验为依托,如通过实验装置来测定呼吸强度、光合作用强度及细胞呼吸类型等。【解题指导】将与光合作用和细胞呼吸有关的实验装置方面的题分类,在明确实验原理的基础上,分析相关物质的变化及各装置的具体作用。1.提供无氧环境的实验装置(1)图1用水隔绝空气。(2)图2用石蜡或油膜密封玻璃容器,隔绝液体与空气。2.与CO2相对含量有关的实验装置(1)图3容器内的碳酸氢钠可放出CO2,保持

7、容器内CO2浓度恒定,使容器内的植物能够长时间进行光合作用。(2)图4在容器中加入NaOH溶液,可以除去容器中的CO2,减弱容器中植物的光合作用,或降低容器内的压力,引起玻璃管中液滴的移动。(3)图5中NaOH可以除去空气中的CO2,澄清的石灰水能够检验气体中是否存在CO2。性状显隐性的判断方法【方法归纳】性状显隐性的判断常用以下两种方法:已知条件显隐性判断亲本组合(表现型)子代表现型显性性状隐性性状甲性状乙性状只出现甲性状后代(后代足够多时)甲乙甲性状甲性状出现甲、乙两种性状的后代甲乙甲性状乙性状=31(后代足够多时)甲乙(1)根据子代性状及分离比判断:(2)杂交实验法判断:【易错提醒】(1

8、)该显隐性的判断方法归纳是针对于一对基因控制的完全显性遗传。(2)后代必须足够多时才符合31的分离比。两对相对性状遗传实验分析及相关结论1.实验分析F21YY(黄)2Yy(黄)1yy(绿)1RR(圆)1YYRR(黄圆)2YyRR(黄圆)1yyRR(绿圆)2Rr(圆)2YYRr(黄圆)4YyRr(黄圆)2yyRr(绿圆)1rr(皱)1YYrr(黄皱)2Yyrr(黄皱)1yyrr(绿皱)2.实验结论(1)F2共有16种组合,9种基因型,4种表现型。(2)F2中黄绿=31,圆皱=31,都符合基因分离定律。(3)F2中纯合子占1/4,杂合子占3/4。(4)F2中黄色圆粒纯合子占1/16,但在黄色圆粒中

9、纯合子占1/9,注意二者的范围不同。3.F1的配子分析F1在产生配子时,每对等位基因彼此分离,不同对的等位基因自由组合,F1产生的雌、雄配子各4种:YRYryRyr= 1111, 图解如下:【高考警示】(1)明确重组类型的含义:重组类型是指F2中与亲本表现型不同的个体,而不是基因型与亲本不同的个体。(2)含两对相对性状的纯合亲本杂交,F2中重组性状所占比例并不都是(3+3)/16:当亲本基因型为YYRR和yyrr时,F2中重组性状所占比例是(3+3)/16。当亲本基因型为YYrr和yyRR时,F2中重组性状所占比例是1/16+9/16=10/16。不要机械地认为只有一种亲本组合方式,重组性状只

10、能是(3+3)/16。自由组合定律的解题思路与方法1.基本方法分解组合法(“乘法原理”和“加法原理”)。(1)原理:分离定律是自由组合定律的基础。(2)思路:首先将自由组合定律问题转化为若干个分离定律问题。在独立遗传的情况下,有几对基因就可分解为几个分离定律问题,如AaBbAabb可分解为如下两个分离定律:AaAa;Bbbb,然后按照数学上的“乘法原理”和“加法原理”根据题目要求的实际情况进行重组。此法“化繁为简,高效准确”。2.基本题型分类及解题规律(1)种类问题:配子类型的问题:a.规律:某一基因型的个体所产生配子种类数等于2n种(n为等位基因对数)。b.举例:如AaBbCCDd产生的配子

11、种类数:AaBbCCDd 2 2 1 2=8种求配子间结合方式的规律:两基因型不同的个体杂交,配子间结合方式种类数等于各亲本产生配子种类数的乘积。已知双亲基因型,求双亲杂交后所产生子代的基因型种类数与表现型种类数的规律:两基因型已知的双亲杂交,子代基因型(或表现型)种类数等于将各性状分别拆开后,各自按分离定律求出子代基因型(或表现型)种类数的乘积。(2)概率问题:已知双亲基因型,求子代中某一具体基因型或表现型所占的概率的规律:子代中某一具体基因型或表现型所占比例应等于按分离定律拆分,将该种基因型或表现型各组成部分所占比例分别求出后,再组合并相乘。已知双亲基因型,求子代中纯合子或杂合子出现的概率

12、的规律:子代纯合子出现的概率等于按分离定律拆分后各对基因出现纯合子的概率的乘积。子代杂合子的概率=1-子代纯合子的概率。【高考警示】(1)分解组合法并不适合所有基因,其适用于每对基因都是独立的,若基因之间有相互作用时一定要注意审题。(2)描述相对性状显隐性关系时,一般显性在前,隐性在后,但在有的考题中,为设置干扰,将隐性放在前面。如2010年北京高考中决定小鼠毛色为黑(B)/褐(b)色、有(s)/无(S)白斑的两对等位基因分别位于两对同源染色体上。若思维定势易将基因型为BbSs的个体表现型错答为“黑色有白斑”。验证两大遗传定律的方法【方法归纳】验证遗传的两大定律常用的四种方法见下表:验证方法结

13、论自交法自交后代的分离比为31,则符合基因的分离定律,由位于一对同源染色体上的一对等位基因控制若F1自交后代的分离比为9331,则符合基因的自由组合定律,由位于两对同源染色体上的两对等位基因控制测交法测交后代的性状比例为11,则符合分离定律,由位于一对同源染色体上的一对等位基因控制若测交后代的性状比例为1111,由位于两对同源染色体上的两对等位基因控制花粉鉴定法花粉有两种表现型,比例为11,则符合分离定律花粉有四种表现型,比例为1111,则符合自由组合定律单倍体育种法取花药离体培养,用秋水仙素处理单倍体幼苗,若植株性状有两种表现型,比例为11,则符合分离定律取花药离体培养,用秋水仙素处理单倍体

14、幼苗,若植株性状有四种表现型,比例为1111,则符合自由组合定律【易错提醒】(1)看清是探究性实验还是验证性实验,验证性实验不需要分情况讨论直接写结果或结论,探究性实验则需要分情况讨论。(2)看清题目中给定的亲本情况,确定用自交还是测交。自交只需要一个亲本即可,而测交则需要两个亲本。(3)不能用分离定律的结果证明基因是否符合自由组合定律。因为两对等位基因不管是分别位于两对同源染色体上,还是位于一对同源染色体上,在单独研究时都符合分离定律,都会出现31或11这些比例,无法确定基因的位置,也就没法证明是否符合自由组合定律。自由组合定律的9331变式【考查特点】近几年各地的模拟题和高考题不再直接考查

15、自由组合定律F2的性状分离比9331,而是对其进行变形,如1231、961、934、151、133、97等形式,这样可以充分考查学生获取信息、综合分析以及灵活应用知识的能力。【解题指导】在基因的自由组合定律中,当后代的比例为1111时,一般为测交,当出现9331时,则亲本必为双显性性状,且亲本必为双杂合子,这是解答此类问题的基本出发点。现在对自由组合定律的9331变式总结如下:F1 AaBbF1(AaBb)自交后代比例原因分析97当双显性基因同时出现时为一种表现型,其余的基因型为另一种表现型934存在aa(或bb)时表现为隐性性状, 其余正常表现961单显性表现为同一种性状,其余正常表现 自交

16、F1(AaBb)自交后代比例原因分析151有显性基因就表现为同一种性状,其余表现另一种性状133双显性、双隐性和一种单显性表现为一种性状,另一种单显性表现为另一种性状1231双显性和一种单显性表现为同一种性状,其余正常表现【思维拓展】某些致死基因导致遗传分离比发生变化(1)隐性致死:隐性基因同时存在于同一对同源染色体上时,对个体有致死作用,如镰刀型细胞贫血症,红细胞异常,使人死亡;植物中白化基因(bb),使植物不能形成叶绿素,从而不能进行光合作用而死亡。(2)显性致死:显性基因具有致死作用,如人的神经胶症基因(皮肤畸形生长,智力严重缺陷,出现多发性肿瘤等症状),又分为显性纯合致死和显性杂合致死

17、。【思维拓展】可由减数分裂联系到的生物变异知识(1)减数第一次分裂前的间期在DNA复制时可能发生基因突变。(2)在减数第一次分裂的分裂期和减数第二次分裂的分裂期都可能发生染色体变异。(3)在减数第一次分裂的分裂期可能发生基因重组。基因位置的判断方法【方法归纳】核基因位置确定的依据和方法有以下两点:(1)理论依据:核基因在染色体上,染色体分为常染色体和性染色体(大多为X、Y)。判断核基因的位置就是判断基因位于常染色体上还是X、Y染色体上。(2)判断方法:常染色体上的基因与性别无关,X、Y染色体上的基因与性别有关。a.已知显隐性的情况下,利用雌性隐性性状和雄性显性性状个体交配来判断(针对XY型性别

18、决定生物)。b.不知显隐性的情况下,利用正交和反交的方法判断。若正反交结果一致,与性别无关,为细胞核内常染色体遗传;若正反交结果不一致,且表现出与性别有关,则可确定基因在性染色体上一般在X染色体上。根据后代的表现型在雌雄性别中的比例是否一致进行判定。若后代中两种表现型在雌雄个体中比例一致,说明遗传与性别无关,则可确定基因在常染色体上;若后代中两种表现型在雌雄个体中比例不一致,说明遗传与性别有关,则可确定基因在X染色体上。【易错提醒】(1)看清实验材料是植物还是动物;植物一般为雌雄同株无性别决定,其基因位置只有两种情况:细胞质基因和细胞核基因;但有些植物为XY型性别决定的雌雄异株植物,则基因位置

19、分三种情况:细胞质基因、细胞核内常染色体上的基因和细胞核内性染色体上的基因;动物一般为雌雄异体,则基因位置也分上述三种情况(注意常考两种性别决定XY型和ZW型)。质基因在叶绿体和线粒体中。不管正交还是反交后代都表现为母本性状,即母系遗传。【高考警示】肺炎双球菌转化实验的实质和分析(1)转化的实质是基因重组而非基因突变:肺炎双球菌转化实验是指S型细菌的DNA片段整合到R型细菌的DNA中,使受体细胞获得了新的遗传信息,即发生了基因重组。(2)转化的只是少部分R型细菌:由于转化受到DNA的纯度、两种细菌的亲缘关系、受体菌的状态等因素的影响,因此转化过程中并不是所有的R型细菌都转化成S型细菌,而只是小

20、部分R型细菌转化成S型细菌。噬菌体侵染细菌实验中子代噬菌体元素来源的判断方法【方法归纳】T2噬菌体侵染细菌时,用放射性元素标记的物质不同,放射性在子代出现情况不同:(1)若用32P和35S标记T2噬菌体而宿主细胞未被标记,相当于间接地将核酸和蛋白质分开,只在部分子代T2噬菌体的核酸中有32P标记。(2)若用32P和35S标记宿主细胞而T2噬菌体未被标记,则在子代T2噬菌体的核酸和蛋白质外壳中均有标记元素。(3)若用C、H、O、N等标记T2噬菌体而宿主细胞未被标记,则只在部分子代T2噬菌体的核酸中有标记元素。(4)若用C、H、O、N等标记宿主细胞而T2噬菌体未被标记,则在子代T2噬菌体的核酸和蛋

21、白质外壳中均可找到标记元素。【易错提醒】解题时一定要看清标记对象是噬菌体还是细菌,若是噬菌体则标记蛋白质的元素在子代不会出现;若是细菌则在子代噬菌体中都会出现。噬菌体侵染细菌的实验1.噬菌体的增殖(1)模板:噬菌体DNA。(2)合成DNA的原料:大肠杆菌提供的四种脱氧核苷酸。(3)合成蛋白质 原料:大肠杆菌的氨基酸 场所:大肠杆菌的核糖体2.实验结果分析(1)用35S标记噬菌体,上清液中放射性很高的原因:蛋白质外壳没有进入大肠杆菌,离心后存在于上清液中。(2)用35S标记的噬菌体,沉淀物中有放射性的原因:由于搅拌不充分,有少量含35S的噬菌体吸附在细菌表面,随细菌离心到沉淀物中。(3)用32P

22、标记噬菌体,沉淀物中放射性很高的原因:DNA进入大肠杆菌,离心后存在于沉淀物中。(4)用32P标记的噬菌体,上清液中含放射性的原因:保温时间过短,有一部分噬菌体还没有侵染到大肠杆菌细胞内,经离心后分布于上清液中,上清液中出现放射性。保温时间过长,噬菌体在大肠杆菌内增殖后释放子代,经离心后分布于上清液,也会使上清液中出现放射性。【高考警示】标记噬菌体侵染细菌实验中的误区(1)该实验不能标记C、H、O、N这些DNA和蛋白质共有的元素,否则无法将DNA和蛋白质区分开。(2)35S(标记蛋白质)和32P(标记DNA)不能同时标记在同一噬菌体上,因为放射性检测时只能检测到存在部位,不能确定是何种元素的放

23、射性。判断基因突变、基因重组的方法【方法归纳】关于基因突变和基因重组的判断,可以归纳为以下三种方法:(1)根据亲代基因型判定:如果亲代基因型为BB或bb,则引起B与b不同的原因是基因突变。如果亲代基因型为Bb,则引起B与b不同的原因是基因突变或交叉互换。(2)根据细胞分裂方式判定:如果是有丝分裂中染色体上基因不同,则为基因突变的结果。如果是减数分裂过程中染色体上基因不同,可能是基因突变或交叉互换。(3)根据染色体图示判定:如果是有丝分裂后期图中,两条子染色体上的两基因不同,则为基因突变的结果。如果是减数第二次分裂后期图中,两条子染色体(同白或同黑)上的两基因不同,则为基因突变的结果。如果是减数

24、第二次分裂后期图中,两条子染色体(颜色不一致)上的两基因不同,则为交叉互换(基因重组)的结果。 【易错提醒】有丝分裂过程中发生基因突变,但不会发生基因重组;减数第一次分裂前的间期可能发生基因突变;减数第一次分裂过程会发生基因重组,而减数第二次分裂过程不会发生基因重组。 探究某一变异性状类型的方法【方法归纳】判断可遗传变异和不可遗传变异的方法如下:(1)两类变异的本质区别即遗传物质是否改变,改变则能遗传给后代,环境引起性状改变但遗传物质未改变则不能遗传;故是否发生了遗传物质的改变是实验假设的切入点,新性状能否遗传是实验设计的出发点。(2)若染色体变异,可直接借助显微镜观察染色体形态、数目、结构是

25、否改变。(3)与原来类型在相同环境下种植,观察变异性状是否消失,若不消失,则为可遗传变异,反之,则为不可遗传变异。(4)自交观察后代是否发生性状分离。【易错提醒】判断变异类型时要注意把原来类型和变异类型二者种植在相同的环境条件下,看表现型是否相同。染色体组数的判断方法【方法归纳】染色体组数的确定可以从以下四点把握:(1)根据染色体形态判断:在细胞内任选一条染色体,细胞内与该染色体形态相同的染色体共有几条,则含有几个染色体组,如上题中图甲有5个染色体组。(2)根据基因型判断:在细胞或生物体的基因型中,控制同一性状的基因出现几次,则有几个染色体组,如上题中图乙含有4个染色体组。(3)根据染色体的数

26、目/染色体的形态数的比值判断:染色体组的数目=染色体数/染色体形态数,如韭菜细胞共有32条染色体,有8种形态,可推出每种形态有4条,进而推出韭菜细胞内应含4个染色体组,而且染色体形态数就代表着每个染色体组中染色体的条数。(4)根据细胞分裂图像判断:以生殖细胞中的染色体数为标准,判断题目图示中的染色体组数。如下图所示:减数第一次分裂前期,染色体4条,生殖细胞中染色体2条,每个染色体组有2条染色体,该细胞中有2个染色体组。减数第二次分裂前期,染色体2条,生殖细胞中染色体2条,每个染色体组有2条染色体,该细胞中有1个染色体组。减数第一次分裂后期,染色体4条,生殖细胞中染色体2条,每个染色体组有2条染

27、色体,该细胞中有2个染色体组。有丝分裂后期,染色体8条,生殖细胞中染色体2条,每个染色体组有2条染色体,该细胞中有4个染色体组。【方法归纳】育种目的不同,选择育种方法也不同,具体分析如下:(1)将同一物种两亲本的性状集中到同一生物体上,可利用杂交育种,这是最简便的育种方法。(2)将两物种的优良性状集中在一起,可用基因工程,也可用细胞杂交。(3)若要快速获得纯种,可用单倍体育种方法。(4)若要提高营养物质含量,可用多倍体育种方法。(5)若要培育原物种没有的性状,可用诱变育种和基因工程,其中基因工程是有目的地改良。(6)若培育植物为营养繁殖,如土豆、地瓜等,则只要出现所需性状即可,不需要培育出纯种

28、。【易错提醒】(1)有些植物如小麦、水稻等,杂交实验较难操作,其最简便的方法是自交。(2)单倍体育种包括两个过程:花药离体培养和秋水仙素处理。如只有花药离体培养则得到单倍体,植株弱小,高度不育。自然选择学说和现代生物进化理论的比较达尔文自然选择学说现代生物进化理论基本观点遗传变异是自然选择的内因过度繁殖为自然选择提供更多的选择材料,加剧了生存斗争变异一般是不定向的,而自然选择是定向的,定向的自然选择决定着生物进化的方向生存斗争是自然选择的方式,是生物进化的动力适应是自然选择的结果自然选择是一个长期、缓慢、连续的过程种群是生物进化的基本单位,生物进化的实质在于种群基因频率的改变突变和基因重组、自

29、然选择及隔离是物种形成过程的三个基本环节突变和基因重组产生进化的原材料自然选择使种群的基因频率定向改变并决定生物进化的方向隔离是新物种形成的必要条件不同点没有阐明遗传变异的本质以及自然选择的作用机理着重研究生物个体进化认为物种形成是微小有利变异积累的结果,没有认识到隔离的作用从分子水平上阐明了自然选择对遗传变异的作用机理强调群体进化,认为种群是生物进化的基本单位隔离是物种形成的必要条件共同点都能解释生物进化的原因和生物的多样性、适应性都认为自然选择决定生物进化的方向【高考警示】(1)突变不等同于基因突变:“突变”不是基因突变的简称,而是包括“基因突变”和“染色体变异”。(2)环境选择变异:农田

30、喷施农药杀灭害虫,在喷施农药之前,害虫中就存在抗农药的突变个体,喷施农药仅杀灭了不抗药的个体,抗药的个体存活下来,农药不能使害虫产生抗药性变异,只是对抗药性个体进行了选择。 种群基因频率的计算方法【方法归纳】以一对等位基因为例计算种群中基因频率,主要分析四种类型的题目:(1)已知基因型个体数,求基因频率:某基因频率=(纯合子个数2+杂合子个数)(总个数2)(2)已知基因型频率,求基因频率:一个等位基因的频率=该等位基因纯合子的基因型频率+1/2杂合子的基因型频率(3)计算常染色体遗传和伴性遗传基因频率:用NAA、 分别表示该基因型的个体数,用PAA、 表示该基因型的频率。用p、q表示A、a的基

31、因频率常染色体遗传方式:伴X染色体遗传方式:(4)遗传平衡定律(哈代温伯格定律):当等位基因只有两个(A、a)时,设p表示A的基因频率,q表示a的基因频率,则:基因型AA的频率=p2,Aa的频率=2pq,aa的频率=q2。如果一个种群达到遗传平衡,其基因频率应保持不变。【易错提醒】(1)根据公式计算基因频率和基因型频率,如果基因位于常染色体上,就不必考虑性别问题,特别是在理想条件下,符合哈代-温伯格定律,可以直接代入公式进行计算。(2)只要群体不发生变化,不论自由交配或自交,基因频率都不发生改变;但自由交配的基因型频率不变,自交基因型频率会发生变化。(3)在种群中一对等位基因频率之和等于1,基

32、因型频率之和也等于1。植物激素间的相互作用(1)不同发育时期植物激素的种类和数量不同,体现了基因的选择性表达。(2)植物生长发育过程中,任何一种生理活动都不是受单一激素控制的。(3)激素间的相互作用,有的是相互促进,有的是相互拮抗。【高考警示】有关植物激素作用的两点提醒(1)促进果实的发育和成熟的激素是不同的:果实发育主要是生长素的作用结果,果实成熟主要是乙烯的作用结果。(2)生长素与细胞分裂素促进生长的作用原理是不同的:生长素促进细胞伸长,即体积增大;细胞分裂素促进细胞分裂,即细胞数目增多,二者共同促进植株生长。1.制作插条把形态、大小基本一致的枝条平均分成10组,每组3枝。2.分组处理生长

33、素类似物按不同比例稀释成9份,第10份用蒸馏水作为空白对照。把10组枝条基部分别浸入浸泡液中,处理1天。处理方法:(1)浸泡法:把插条的基部浸泡在配制好的溶液中,深约3 cm,处理几小时至一天。(要求溶液的浓度较低,并且最好是在遮阴和空气湿度较高的地方进行处理。)(2)沾蘸法:把插条基部在浓度较高的药液中蘸一下(约5 s),深约1.5 cm即可。3.实验培养把每组处理过的枝条下端依浓度梯度从小到大分别放入盛清水的托盘中浸泡,放在适宜温度下培养,每天观察一次,记录生根情况。4.结果记录小组分工,观察记录。5.分析结果,得出实验结论按照小组分工观察记录的结果,及时整理数据,绘制成表格或图形。最后分

34、析实验结果与实验预测是否一致,得出探究实验的结论。实验探究1.在正式实验前为什么需要先做一个预实验?提示:为进一步的实验摸索条件,也可以检验实验设计的科学性和可行性,以免由于设计不周、盲目开展实验而造成人力、物力和财力的浪费。2.实验为什么选用生长调节剂而不是植物激素?提示:生长调节剂的作用与植物激素基本相同,但不易被分解,且原料广泛、效果稳定。3.实验中为什么要选取生长旺盛的1年生苗木的枝条?提示:原因是1年生苗木的枝条形成层细胞分裂能力强、发育快、易成活,很容易生根,实验效果显著。4.实验中蒸馏水的作用有哪些?提示:蒸馏水在实验中的作用有以下三个方面:(1)作为空白对照;(2)用来配制不同

35、浓度的生长素类似物溶液;(3)处理过的插条下端需浸在蒸馏水中有利于生根。5.选择插条时为什么需带有一定的芽或叶?所带的芽或叶的数量是否越多越好?提示:凡是带芽或叶的插条,其扦插成活率都比不带芽或叶的插条生根成活率高,但二者并非越多越好。留叶过多,亦不利于生根,因叶片多,蒸腾作用失水多,插条易枯死。留芽过多,分泌较多的生长素,会影响实验的结果,导致结果不准确。6.如何控制本实验的无关变量?提示:选用相同的花盆、相同的植物材料,插条的生理状况、带有的芽数相同,插条处理的时间长短一致等。7.如果观察到插条不能生根,可能的原因有哪些?提示:有可能枝条所带叶片较多,蒸腾作用过强,失水太多;有可能枝条幼芽、幼叶保留较多,本身合成一定浓度的生长素,浸泡后形态学下端处于高浓度的抑制状态;有可能没有分清形态学的上端与下端。直立生长向光生长向小孔生长茎向心生长,根离心生长友情提示:部分文档来自网络整理,供您参考!文档可复制、编制,期待您的好评与关注!14 / 14

- 温馨提示:

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。

2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。

3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。

4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。

5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。

6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。

7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。