说木叶练习PPT课件

说木叶练习PPT课件

《说木叶练习PPT课件》由会员分享,可在线阅读,更多相关《说木叶练习PPT课件(12页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

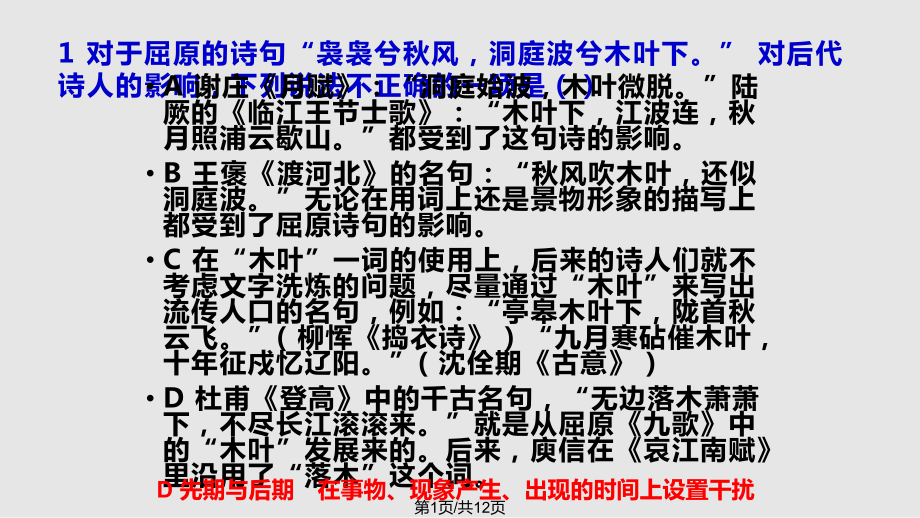

1、1 对于屈原的诗句“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下。” 对后代诗人的影响,下列说法不正确的一项是() A 谢庄月赋:“洞庭始波,木叶微脱。”陆厥的临江王节士歌:“木叶下,江波连,秋月照浦云歇山。”都受到了这句诗的影响。 B 王褒渡河北的名句:“秋风吹木叶,还似洞庭波。”无论在用词上还是景物形象的描写上都受到了屈原诗句的影响。 C 在“木叶”一词的使用上,后来的诗人们就不考虑文字洗炼的问题,尽量通过“木叶”来写出流传人口的名句,例如:“亭皋木叶下,陇首秋云飞。”( 柳恽捣衣诗 ) “九月寒砧催木叶,十年征戍忆辽阳。”( 沈佺期古意 ) D 杜甫登高中的千古名句,“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。”就

2、是从屈原九歌中的“木叶”发展来的。后来,庾信在哀江南赋里沿用了“落木”这个词。D 先期与后期在事物、现象产生、出现的时间上设置干扰第1页/共12页2 下列对文段的理解和分析,不正确的一项是() A 在诗人们笔下,一般遇见“树叶 ” 的时候就大都简称之为“叶”,“树叶”一词从来就无人过问,我们在古代的诗歌中看不见使用“树叶”的诗句。 B 自从屈原以惊人的天才发现了“木叶”的奥妙,此后的诗人们一用再用,熟能生巧,并在原来的形象基础上有所创新。 C 在诗人们的精彩诗句里,从未出现过“树叶”这个词。 D “木叶”这一鲜明的形象不但被后代诗人广泛沿用,后来又被创造性地省略成“木”,体现了艺术上的创造性。

3、A部分与整体在事物的数量范围上设置干扰2 下列对文段的理解和分析,不正确的一项是() A 在诗人们笔下,一般遇见“树叶 ” 的时候就大都简称之为“叶”,“树叶”一词从来就无人过问,我们在古代的诗歌中看不见使用“树叶”的诗句。 B 自从屈原以惊人的天才发现了“木叶”的奥妙,此后的诗人们一用再用,熟能生巧,并在原来的形象基础上有所创新。 C 在诗人们的精彩诗句里,从未出现过“树叶”这个词。 D “木叶”这一鲜明的形象不但被后代诗人广泛沿用,后来又被创造性地省略成“木”,体现了艺术上的创造性。第2页/共12页3 从选文看,关于作者引杜甫登高诗为例的用意,下列说法不正确的一项是() A 说明屈原之后的

4、诗人们喜欢使用“木叶”这个词,并且一用再用,熟能生巧。 B 说明诗歌语言的创新是不会停滞不前的。诗人们将会根据“木叶”这个词创造出更多新的诗境。 C 说明“落木”是从屈原九歌中的“木叶”发展而来的。 D 引出下文对“木”与“叶”区别的阐述。B已然与未然第3页/共12页4 对于“木”的第一个艺术特征,理解不正确的一项是( ) A “木”在这里要比“树”更显得单纯,它仿佛本身就含有一个落叶的因素,这正是“木”的第一个艺术特征。 B 而“木”作为“树”的概念的同时,也具有着一般“木头”“木料”“木板”等的影子,影响着我们会更多地想起了树干。 C 曹植的野田黄雀行就说:“高树多悲风,海水扬其波。”这也

5、是千古名句,可是这里的“高树多悲风”却并没有落叶的形象。 D 正因为“木”具有“木质”的特征,所以自屈原开始把它准确地用在一个秋风叶落的季节之中,此后的诗人们也都以此在秋天的情景中取得鲜明的形象。 C言此与言彼在表述对象上设置干扰第4页/共12页5 对于诗歌语言的暗示性,理解不正确的一项是( ) A 诗歌语言不是严密的概念,而是具有暗示性的艺术语言,但这种暗示性是潜在的,稍不留心就会被忽略。 B 正因为敏感而有修养的诗人们把这些对艺术形象的暗示与概念中的意义交织组合起来,成为丰富多彩一言难尽的言说,才让我们更能认识到语言形象中一切潜在的力量。 C诗歌语言的暗示性在不知不觉之中影响着我们;它能够

6、启发感染读者,让人感受到文字之外的意蕴。 D 在习于用单词的古典诗歌中,之所以很少见“树叶”这个词汇,是因为“树”与“叶”都带有密密层层浓阴的联想。“树叶”也就不会比一个单独的“叶”字多带来一些什么。B原因与结果 因果关系不成立或将因果关系颠倒第5页/共12页6 对选文中“树”与“木”的区别,理解不正确的一项是( ) A “木”字影响着我们更多地联想到树干,“叶”字却容易让人联想到密密层层的浓荫。 B “树”的形象较为饱满繁茂,“木”的形象较为疏朗空阔。 C “木”本身就仿佛含有落叶的因素,“树”则与饱满的“叶”的形象一致。 D “树”字在使用时往往被“叶”代替,而“木”字却在古代诗人的作品中

7、随处可见。D肯定与否定故意将阅读材料中肯定了的事物加以否定第6页/共12页7 从选文提供的信息看,下列推断不正确的一项是( ) A 对于“木叶”这个词语,诗人们并不是随处都用的,而自屈原开始把它准确地用在一个秋风叶落的季节之中,此后的诗人们无论是谁,都在描写秋景的诗歌中运用“木叶”这个词来描写落叶,直至今天。 B 作者之所以说“所谓枯桑知天风这样的树,似乎才更近于木”,是因为诗中的“枯桑”这个意象,比较容易让人联想到秋风吹落叶的画面,与“木”的艺术特征相近。 C 因为叶子原不是属于木质的,“叶”因此常被排斥到“木”的疏朗的形象以外去,也是由于同样的原因,“树”字也很少用在秋风叶落的画面中。 D

8、 古代诗人无论使用“树”还是“木”,都是为了在恰当的场合使用恰当的词语去构成精妙的诗歌语言。A有据与凭空材料中本无此意,而故意凭空臆造。第7页/共12页8 下列对“木”字第二个艺术特征的理解,不正确的一项是() A 至于“木” 呢,那就说不定,它可能是透着黄色,而且在触觉上它可能是干燥的而不是湿润的;与我们所习见的门栓、棍子、桅杆等木制品的颜色和触感是一致的。 B 由于“木”的潜在的暗示,依然左右着落叶的形象,于是“木叶”就自然而然有了微黄与干燥之感,它带来了整个疏朗的清秋的气息。 C “落叶何翩翩”“雨中黄叶树”两句诗中的叶子形象,在颜色上和触觉上都与“木叶”有差别,所以这两句诗营造的意境,

9、也与“洞庭波兮木叶下”的意境不同。 D “袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下”,这落下的不是碧绿柔软的叶子,而是窸窣飘零透些微黄的叶子。作者这句话形象的诠释了“木”的第二个艺术特征。C选择与兼备事物产生某种结果都有一定的原因或条件,将“选一”设置为“兼备”。第8页/共12页9 下列对“木叶”这一意象的解读,不恰当的一项是( ) A “木叶”的形象所以如此生动,是因为它让我们仿佛听见了离人的叹息,想起了游子的漂泊。 B “木叶”所以是属于风的而不是属于雨的,属于爽朗的晴空而不属于沉沉的阴天;这是一个典型的清秋的性格。 C 然则“木叶”与“落木”又还有着一定的距离,“木叶”是“木”与“叶”的统一;“落木”

10、则比“木叶”还更显得空阔。 D 屈原在九歌中使用“木叶”,主要目的是借“叶”字缠绵的一面衬托湘夫人的性格形象。 D主要与次要将 “主要” 和“次要” 倒置第9页/共12页10 下列对文中作者观点的概括,正确的一项是() A “日暮风吹,叶落依枝。”这句诗足以说明“叶”字的缠绵的一面,所以,“木叶”是一个温情脉脉的形象。 B “木叶”之所以更符合清秋的意境,是因为“木”的更为普遍的潜在的暗示,使得读者对“木叶”这个形象产生了枯黄、飘零的印象。 C “木叶”之与“树叶”,不过是一字之差,“木”与“树”在概念上原是相去无几的,然而到了艺术形象的领域,这两个形象简直就是千差万别。 D 本文的主旨是:通

11、过辨析“木叶”与“树叶”艺术形象之间的差别,告诫读者在平时写作中一定要深思熟虑,做到用词恰当贴切。 B客观与夸大故意夸大事物实有的第10页/共12页一般论述类文本错误选项十大干扰点设置:一、部分与整体在事物的数量范围上设置干扰。二、已然与未然将“即将出现的情况”表述成还未出现的情况。三、先期与后期在事物、现象产生、出现的时间上设置干扰。四、主要与次要将 “主要” 和“次要” 倒置。五、选择与兼备事物产生某种结果都有一定的原因或条件,有些条件是必不可少的,有些事可以选择的,选项会将两者混淆。六、原因与结果或将因果关系颠倒,或强加因果。七、言此与言彼在表述对象上设置干扰,张冠李戴。八、肯定与否定故意将阅读材料中肯定了的事物加以否定,或相反。 九、客观与夸大故意夸大事物实有的特征或效果。、有据与凭空材料中本无此意,选项中主观臆测。第11页/共12页感谢您的观看!第12页/共12页

- 温馨提示:

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。

2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。

3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。

4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。

5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。

6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。

7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。