2022成考(专升本)-大学语文(专升本)考试全真模拟卷34(附答案带详解)

2022成考(专升本)-大学语文(专升本)考试全真模拟卷34(附答案带详解)

《2022成考(专升本)-大学语文(专升本)考试全真模拟卷34(附答案带详解)》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022成考(专升本)-大学语文(专升本)考试全真模拟卷34(附答案带详解)(6页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

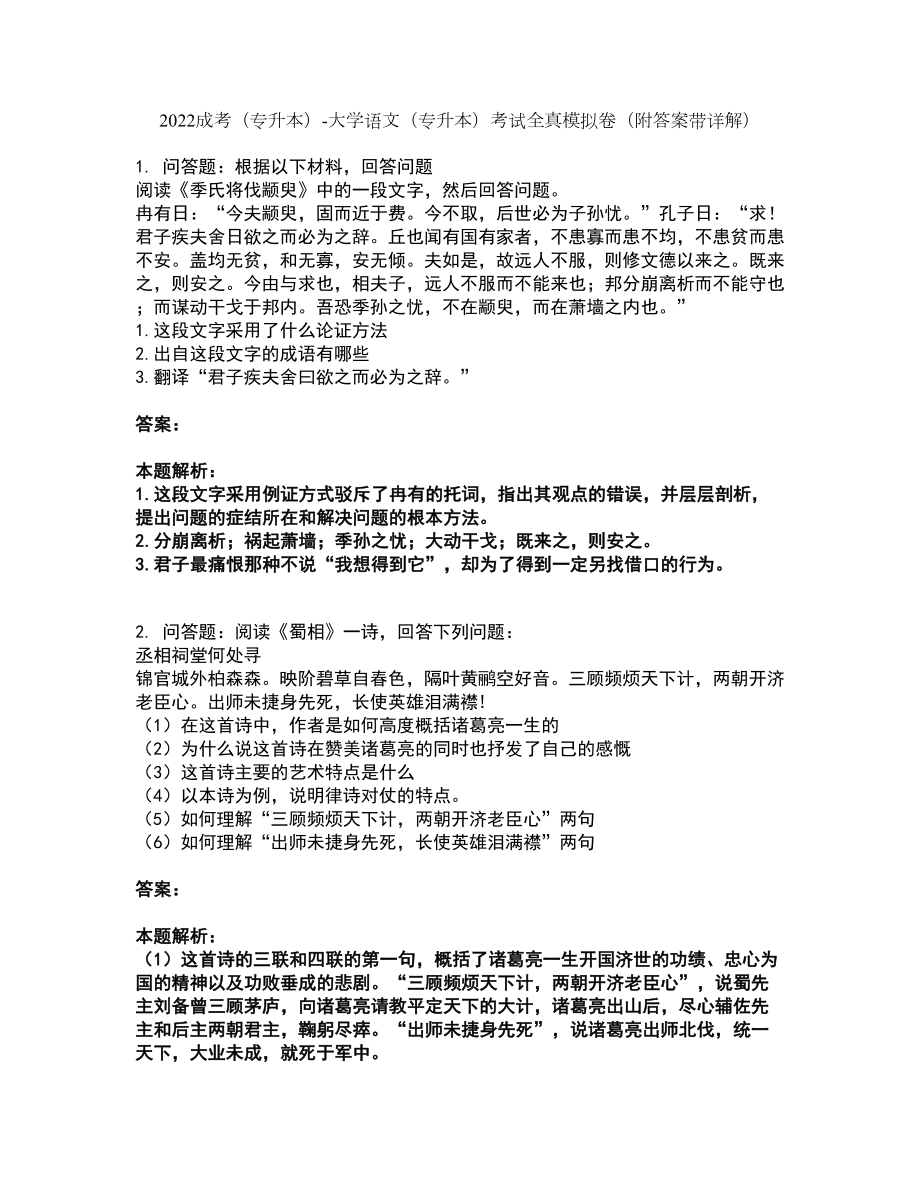

1、2022成考(专升本)-大学语文(专升本)考试全真模拟卷(附答案带详解)1. 问答题:根据以下材料,回答问题阅读季氏将伐颛臾中的一段文字,然后回答问题。冉有日:“今夫颛臾,固而近于费。今不取,后世必为子孙忧。”孔子日:“求!君子疾夫舍日欲之而必为之辞。丘也闻有国有家者,不患寡而患不均,不患贫而患不安。盖均无贫,和无寡,安无倾。夫如是,故远人不服,则修文德以来之。既来之,则安之。今由与求也,相夫子,远人不服而不能来也;邦分崩离析而不能守也;而谋动干戈于邦内。吾恐季孙之忧,不在颛臾,而在萧墙之内也。”1.这段文字采用了什么论证方法2.出自这段文字的成语有哪些3.翻译“君子疾夫舍曰欲之而必为之辞。”

2、答案: 本题解析:1.这段文字采用例证方式驳斥了冉有的托词,指出其观点的错误,并层层剖析,提出问题的症结所在和解决问题的根本方法。2.分崩离析;祸起萧墙;季孙之忧;大动干戈;既来之,则安之。3.君子最痛恨那种不说“我想得到它”,却为了得到一定另找借口的行为。2. 问答题:阅读蜀相一诗,回答下列问题:丞相祠堂何处寻 锦官城外柏森森。映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音。三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。出师未捷身先死,长使英雄泪满襟!(1)在这首诗中,作者是如何高度概括诸葛亮一生的(2)为什么说这首诗在赞美诸葛亮的同时也抒发了自己的感慨(3)这首诗主要的艺术特点是什么(4)以本诗为例,说明律诗对仗的特点

3、。(5)如何理解“三顾频烦天下计,两朝开济老臣心”两句(6)如何理解“出师未捷身先死,长使英雄泪满襟”两句答案: 本题解析:(1)这首诗的三联和四联的第一句,概括了诸葛亮一生开国济世的功绩、忠心为国的精神以及功败垂成的悲剧。“三顾频烦天下计,两朝开济老臣心”,说蜀先主刘备曾三顾茅庐,向诸葛亮请教平定天下的大计,诸葛亮出山后,尽心辅佐先主和后主两朝君主,鞠躬尽瘁。“出师未捷身先死”,说诸葛亮出师北伐,统一天下,大业未成,就死于军中。 (2)杜甫在年轻时就怀有“致君尧舜”的志向,本来想辅佐明主,但一直没有实现这一理想。安史之乱时,他曾一度在皇帝身边工作,但后来因党争被贬出朝廷,漂泊西南,志向越发难

4、以实现。所以当他回顾诸葛亮的悲剧时,也是在慨叹自己未能实现远大的抱负。(3)这首诗突出的特点是将写景、叙事、抒情和议论融为一体。诗的前两联分别描写了诸葛亮祠堂的远景和近景,但写景当中也包含了抒情,“自春色”“空好音”,含物是人非之感。三联两句,四联的前一句,既是追述诸葛亮一生的功绩,也是对其一生的评价,融叙述、议论为一体。末尾两句直接抒情。多种手段的综合运用,使诗中丰富而深刻的内涵得到充分的表达。(4)这是一首七言律诗,按声律的要求,中间两联必须对仗,也就是说一联的前后句之间必须词性相同,平仄相异。这首诗也不例外,如第二联“映阶”对“隔叶”,以动宾结构的名词相对,“阶”为平声,“叶”为仄声。“

5、碧草”对“黄鹂”,是名词相对,“草”为仄声,“鹂”为平声。再如第三联以“三顾”对“两朝”,二词前一个字都是数字,以“频烦”对“开济”,二词均为动词,且都平仄正好相反。(5)这两句概括了诸葛亮一生的功绩和忠心为国的精神。蜀先主刘备曾三顾茅庐,向诸葛亮请教平定天下的大计,诸葛亮出山后,尽心辅佐先主和后主两朝君主,鞠躬尽瘁。(6)这两句慨叹诸葛亮出师北伐,统一天下,大业未成,就死于军中,这一悲剧引起了后来无数英雄的共鸣,其中也包括杜甫本人。诗人在国家动荡之际,却离开朝廷,失去了有所作为的机会,与诸葛亮有同样的心境。这两句对诸葛亮悲剧的感叹,极富概括力。?3. 问答题:阅读下面的文字,根据要求作文。“

6、落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”,构句之美,在于对仗整齐,这是一种和谐;“念去去,千里烟波,暮霭沉沉楚天阔”,构句之美,在于长短错落,这也是一种和谐。和谐,指存在各方面彼此相和,关系融洽而协调,文字如此,其他艺术呢?人?社会?我们生存的世界呢?请以“和谐与美”为题,写一篇以议论为主的文章,不少于800字。要求:立意自定,字迹工整,卷面整洁。答案: 本题解析:无答案4. 问答题:阅读寡人之于国也中的一段文字,回答下列问题:不违农时,谷不可胜食也;数罟不入净池,鱼鳖不可胜食也;斧斤以时入山林,材木不可胜用也。谷与鱼鳖不可胜食,材木不可胜用,是使民养生丧死无憾也。养生丧死无憾,王道之始也。(1)解释

7、这段文字中画横线字的含义。胜:斤:(2)这段文字论证时使用了哪种性质的论据(3)这段文字论证时运用了哪种推理方法 请具体分析。(4)这段文字论证了什么观点(5)这段话运用了什么修辞手段,效果如何答案: 本题解析:(1)胜:尽,完。斤:斧头的一种。 (2)事实论据中的现实材料。(3)连锁推理。第一层,若实现“不违农时”“数罟不入湾池”“斧斤以时入山林”三个条件,就可得出结论:“谷与鱼鳖不可胜食,材木不可胜用。”第二层,若实现“谷与鱼鳖不可胜食,材木不可胜用”,就可得出结论:“使民养生丧死无憾。”第三层,若实现“使民养生丧死无憾”,就可得出结论:“王道之始也。”从逻辑论证法角度说,此连锁推理前半部

8、分属于由个别到一般的归纳法:由三个个别现象归纳出一般道理“养生丧死无憾”;后半部分属于演绎法:暗含大前提:若使民养生丧死无憾,即为王道之始;小前提:使民养生丧死无憾;结论:“王道之始也。”(4)使民以时,发展生产,解决百姓温饱问题,是“王道之始”,是使民加多的基本措施。(5)排比。增强气势。5. 问答题:阅读风波中的几段文字。“好香的干菜,听到了风声了么?”赵七爷站在七斤的后面七斤嫂的对面说。“皇帝坐了龙庭了。”七斤说。七斤嫂看着七爷的脸,竭力陪笑道,“皇帝已经坐了龙庭了,几时皇恩大赦呢?”“皇恩大赦?大赦是慢慢地总要大赦罢。”七爷说到这里,声色忽然严厉起来,“但是你家七斤的辫子呢,辫子?这倒

9、是要紧的事。你们知道:长毛时候,留发不留头,留头不留发,”七斤嫂站起身,自言自语地说,“这怎么好呢?这样的一班老小,都靠他养活的人,”赵七爷摇头道,“那也没法。没有辫子,该当何罪,书上都一条一条明明白白写着的。不管他家里有些什么人。”七斤嫂听到书上写着,可真是完全绝望了这段文字中所用的描写手法主要是什么?答案: 本题解析:用人物对话来刻画人物形象。(或“语言描写”)6. 问答题:阅读选择与安排中的一段文字,然后回答问题。用兵制胜的要诀在占领要塞,击破主力。要塞既下,主力既破,其余一切就望风披靡,不攻自下。古人所以有“射人先射马,擒贼先擒王”的说法。如果虚耗兵力于无战略性的地点,等到自己的实力消

10、耗尽了,敌人的要塞和主力还屹然未动,那还能希望打什么胜仗?做文章不能切中要害,错误正与此相同。1.这段话的中心论点是什么?2.总体说来,这段议论的论证方法是什么?3.杜甫诗句“射人先射马,擒贼先擒王”作为论据,这两句诗属什么类别?答案: 本题解析:1.写文章要抓住主旨,切中要害。2.比较法中的类比法。3.名人名言理论论据。7. 问答题:阅读下面一段课文,回答下列问题:盖儒者所争,尤在于名实,名实已明,而天下之理得矣。今君实所以见教者,以为侵官、生事、征利、拒谏,以致天下怨谤也。某则以谓:受命于人主,议法度而修之于朝廷,以授之于有司,不为侵官;举先王之政,以兴利除弊,不为生事;为天下理财,不为征

11、利;辟邪说,难壬人,不为拒谏。至于怨诽之多,则固前知其如此也。(1)解释这段文字中画横线字的含义。举:辟:壬:(2)将“今君实所以见教者”译成现代汉语,并回答司马光对新法的指责一共有几条(3)将“至于怨诽之多,则固前知其如此也”译成现代汉语。(4)作者立论的原则是什么(5)作者采用了什么样的驳论方法。答案: 本题解析:(1)举:称举,宣扬。辟:排斥,抨击。壬:同“任”,指花言巧语。 (2)这次您用来指教我的。司马光对新法的指责一共有五条:侵官、生事、征利、拒谏、致怨。(3)至于招来很多怨恨诽谤,那是本来就预料到会这样的。(4)总的立论原则是名实相符,而司马光对新法的指责与实际情况并不相符。(5

12、)作者采用了反驳论点的方法,对司马光的五点指责一一给予了反驳。8. 问答题:阅读巴金爱尔克的灯光中的一段文字。黑暗来了。我的眼睛失掉了一切。于是大门内亮起了灯光。灯光并不曾照亮什么,反而增加了我心上的黑暗。我只得失望地走了。我向着来时的路回去。已经走了四五步,我忽然掉转头再看那个建筑物。依旧是阴暗中的一线微光。我好像看见一个盛满希望的水碗一下子就落在地上打碎了一般,我痛苦地在心里叫起来。在这条被夜幕覆盖着的近代城市的静寂的街中,我仿佛看见了哈立希岛上的灯光。那应该是姐姐爱尔克点的灯罢。她用这灯光来给她的航海的兄弟照路,每夜每夜灯光亮在她的窗前,她一直到死都在等待那个出远门的兄弟回来。最后她带着

13、失望进入坟墓。这段文字所提及的“爱尔克姐姐点的灯的故事”在全文中的作用是什么?答案: 本题解析:隐喻已逝的姐姐的悲惨命运,激起作者对封建大家庭的憎恶。9. 问答题:阅读苏轼前赤壁赋中的一段文字,苏子曰:“客亦知夫水与月乎?逝者如斯,而未尝往也;盈虚者如彼,而卒莫消长也。盖将自其变者而观之,则天地曾不能以一瞬;自其不变者而观之,而物与我皆无尽也,而又何羡乎?且夫天地之间,物各有主,苟非吾之所有,虽一毫而莫取。惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色,取之无禁,用之不竭。是造物者之无尽藏也,而吾与子之所共适。”1.作者以水与月为喻,阐明了怎样的哲理?2.这段文字表明了作者怎样的人生态

14、度?3.从这段文字中,可以看出赋在语言上具有什么特点?答案: 本题解析:1.万物都具有变与不变的两重性。2.旷达乐观,超然物外(或“超脱”)。3.骈散相间。10. 问答题:阅读李将军列传中的一段文字,回答问题:广出猎,见草中石,以为虎而射之,中石没镞,视之,石也。因复更射之,终不能复入石矣。(1)解释这段文字中画横线字的含义。没:更:(2)这段文字表现了李广怎样的个性特征(3)结合这段文字中四个“石”字分析李广的心理变化。答案: 本题解析:(1)没:陷入。更:再,又。 (2)通过射虎穿石,“中石没镞”的细节描写来突出李广的善射,并使这个人物富有传奇色彩。(3)第一个“石”字,写天黑远视错觉,误把石当做虎,万分恐惧,情急之下,用尽全力射杀“虎”;第二个“石”字,写情急之下射“虎”的结果,表现李广臂力过人,爆发力的凶猛;第三个“石”字,写近视,恍然发现“虎”原来是块石头;第四个“石”字,写对“没镞”感到惊讶,欲再射验证臂力,但知道是石之后再射,结果“终不能复入石”,不同的心理状态居然决定不同的结果。

- 温馨提示:

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。

2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。

3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。

4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。

5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。

6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。

7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。